青島未佳 あおしま みか

KPMGコンサルティング株式会社

アソシエイトパートナー

1.はじめに

日本企業において、不正に関わったとして社長やCEOが引責辞任することがたびたび起こっている。そのほとんどのケースで売上や利益を重視し、「上司の決定に異議を唱えない」「ネガティブな情報が報告されない」という、いわゆる“ものを言わせない企業文化”が、こういった問題を引き起こした真因の一つとして指摘される。

『労政時報』第3999号(20. 9.11)「“心理的安全性が高い”チームのつくり方(5)」で森友学園の問題を取り上げ、人間は権威に服従してしまう心理があるからこそ、リーダーによる心理的安全性を高めるリーダーシップの発揮が欠かせないことを説いたが、この4年間で日本社会における“権威への服従”の結果による不正や不祥事が後を絶たない。

余談であるが、私の娘には吃音がある。吃音は今のところ治療薬もなく、治し方が分かってない。子どもは素直であり残酷でもあるので、人と違う話し方をする相手を最初は不思議に思い、まねをしたりからかったりする。

娘は週に1回、吃音のある生徒が集まる吃音教室に通っている。いわゆる企業でいうところのERG※コミュニティのようなものであるが、その中では“自分と同じ友人がいる”ということに安心するようだ。マイノリティの個人にとって、自分と同じ属性(身体的な特徴だけでなく、信条、考え方、価値観など)のコミュニティは大切であると実感させられる。

加えて、そこでの学びはもう一つある。それは学校の先生の存在だ。学校では、吃音の生徒がからかわれたりするクラスと、そうではなく自然と受け入れられるクラスがあるそうだが、その違いは、クラスの先生が吃音について生徒の理解を深めたり、ネガティブ行動を見過ごさずに指導を徹底しているかどうかにあるということだ。この例からも分かるように、組織のインクルージョンやエクイティを促進するためには、権威・権限を持つリーダーの行動が一つの鍵を握る。

心理的安全性の高い組織・チームをつくるためにはリーダーのリーダーシップは欠かせないことは上述した『労政時報』の記事の中でもお伝えしたとおりだが、ダイバーシティを推進するためにも同様に、リーダーのリーダーシップが欠かせないことは容易に想像がつくだろう。

※ERG:「Employee Resource Group」の略で「従業員リソースグループ」と訳される。組織の中で同様の特質や価値観を持つ従業員が主体となり運営するグループのこと。

2.DEI推進に必要なリーダーシップ

さまざまなリーダーシップタイプがある中でも、DEI推進に向けて注目されているリーダーシップスタイルはインクルーシブ・リーダーシップだ。

国内外でインクルージョン研究が進む中、本定義はさまざまあるが、インクルーシブ・リーダーシップとは、「多様な価値観、個性、能力を持つメンバーを組織の一員として受け入れて、その多様性を組織の力に変換することができるリーダーシップ」と定義できる。

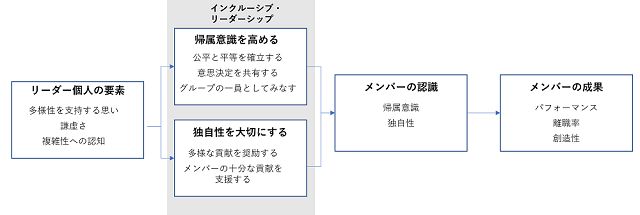

Randel教授が提唱したモデルでは、インクルーシブ・リーダーシップの要素は、①メンバーの帰属意識を醸成し、②メンバーの独自性を大切にするリーダーシップであり、この結果として創造性や職務成果、離職率低下を実現すると位置づけている[図表1]。

[図表1]インクルーシブ・リーダーシップの理論的モデル

資料出所:Randel et al. 「Inclusive Leadership: Realizing positive outcomes through belongingness and being valued for uniqueness」(2018)を基にKPMGで作成

インクルーシブ・リーダーシップはあくまでもインクルージョンを目指しているため、変革型リーダーシップやサーバント・リーダーシップと重なる部分もあるが力点が異なる。例えば、変革型リーダーシップは、組織のニーズを満たすために社員を動機づけ、成長させることに重きを置いているが、インクルーシブ・リーダーシップは、あくまでもメンバーの独自性が発揮でき、組織内で認められることに重きを置いている。サーバント・リーダーシップは、メンバーの成長や成功に重きを置いているが、必ずしもメンバーの独自性やニーズに応えることを重視していない。

また、オーセンティック・リーダーシップは、リーダー自身の自分らしさに着目する一方で、インクルーシブ・リーダーシップはメンバーの独自性に重きを置いている点が異なる。このようにインクルーシブ・リーダーシップは、組織やリーダーが主語ではなく、あくまでも“メンバー”が主語となる。

DEIを促進するに当たり、インクルージョンがないとダイバーシティが機能しないということは本連載の第1回で述べたとおりであり、その前提を踏まえるとリーダーが個人を主語とするインクルーシブ・リーダーシップを発揮していくことは非常に重要である。そして、その先にはダイバーシティを組織の成果にダイレクトに結び付けていくためのビジョン・変革型リーダーシップに力点を移していくことが望ましい。

ちなみに心理的安全性を高めるリーダーシップとして、上述の『労政時報』の記事でセキュアベース・リーダーシップを紹介した。セキュアベース・リーダーシップとは、安心と挑戦を志向するリーダーシップであり、組織と個人の長期的な成長に重きを置いている。

セキュアベース・リーダーシップもインクルーシブ・リーダーシップと同様に、挑戦よりも先に安心づくりがある。安心できる場所・基地をつくった上で、挑戦を志向していくリーダーシップの発揮が心理的安全性をつくるためにも大切であり、挑戦ばかりを志向していてもうまく機能しない。

3.アンコンシャス・バイアスを理解する

インクルーシブ・リーダーシップはメンバーの独自性を認め、またセキュアベース・リーダーシップは自分とメンバーの価値観や考え方が違ったとしても“人”として受け入れることが大切であるが、それを妨げる一つの壁がバイアスだ。

DEIが組織の重要課題となるにつれ、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に対する関心も高まっている。アンコンシャス・バイアスとは、心理学の概念である「認知バイアス」の一つで、無意識の思考や思い込みから偏ったものの見方をしてしまうことだ。

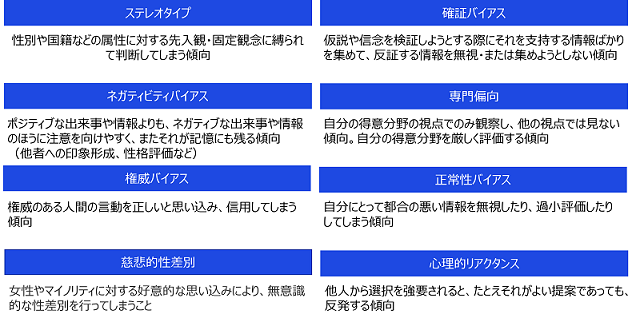

代表的なバイアスにステレオタイプや正常性バイアスなどがある。ステレオタイプとは、属性に対する先入観や固定観念に縛られて物事を判断してしまうことであり、正常性バイアスとは、何か起こっても自分(自分の組織)だけは大丈夫だと自然と感じてしまうことである。その他のバイアスも含め、参考までに以下にまとめておく[図表2]。

なお、アンコンシャス・バイアスについては、さまざまな文献や研修があるため、詳しくはそちらを確認してほしい。

[図表2]代表的な認知バイアス

われわれ人間は、これらのバイアスをゼロにすることはできない。なぜならば、人間は意思決定を取り巻く複雑な状況を、単純化して対処・判断するメカニズムである“ヒューリスティック”を身に付けているからだ。この経験則的で動物的な直感が、生物学上生き残っていくために必要だったことは間違いないが、高度に複雑化し、知性や理性が発達した社会では、これがバイアスとなってしまうことがしばしば起きる。

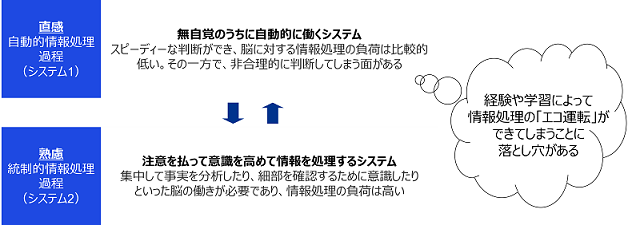

また、ヒューマンエラー研究においても同様のことが指摘されている。われわれ人間は、脳や思考の特性上、システム1(速い思考)とシステム2(遅い思考)という二つのモードがあるが、物事を直感的に判断するシステム1を使って判断・意思決定をしていることが多いとされている[図表3]。このシステム1、システム2の考え方は、ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマン氏が、同理論を発展させた一般向けの書籍『Thinking, Fast and Slow』を2011年に出版し、一躍有名となった。

[図表3]二つの思考モード

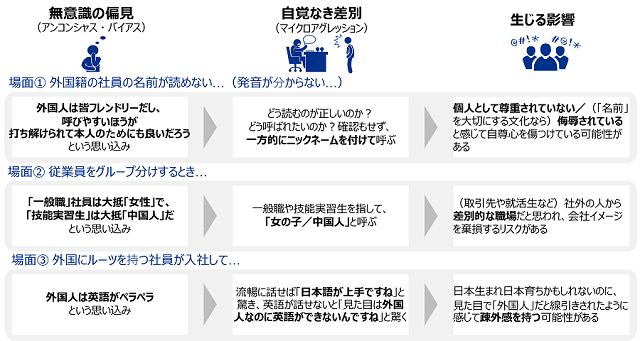

このように、通常われわれは深く考えず、直感的に瞬時に答えを出すシステム1を使って脳のエネルギーを省エネ化して生活している。システム2の回路で、物事を熟慮しながら判断することは、不可能に近いことは想像に難くない。人間が日々ヒューリスティックに、エコ運転をしているからこそ、スムーズかつ快適に生活ができているともいえるが、この信じやすく騙されやすい思考モードが、アンコンシャス・バイアスを生んでしまう。そして、以下のような“自覚なき差別(マイクロアグレッション)”が生まれることになる[図表4]。この小さなマイクロアグレッションの積み重ねが組織のDEI文化を蝕んでいく。

[図表4]無意識の偏見による自覚なき差別とその影響

このようなバイアスは自分自身では気づかないことが多い。だからこそ、他者(部下)との対話やフィードバックを積極的に受けることで、バイアスに気づく機会を増やしていくことが大切だろう。

また、バイアスと同様の概念として、リーダーが持つ「……べきだ」「当然……だ」という決めつけ(=固定観念)が、DEIを阻害してしまうことがある[図表5]。

[図表5]固定観念の例

① 部下から挨拶をするべきだ

② 3歳までは子どもの面倒は親が見たほうがいい(3歳神話)

③ 締め切りの1日前には報告書を上げるべきだ

④ 日報はどんなことがあっても毎日書くべきだ

⑤ 個人の都合よりも、仕事を優先するべきだ

多様性があるチームをマネジメントするとき、自分の価値観や判断基準と異なる言動を取るメンバーが複数存在することは否めない。だからこそ、多様な個性、価値観が混在するチームをマネジメントするためには、この固定観念をリーダー自身が改めて問い直すことが必要だ。

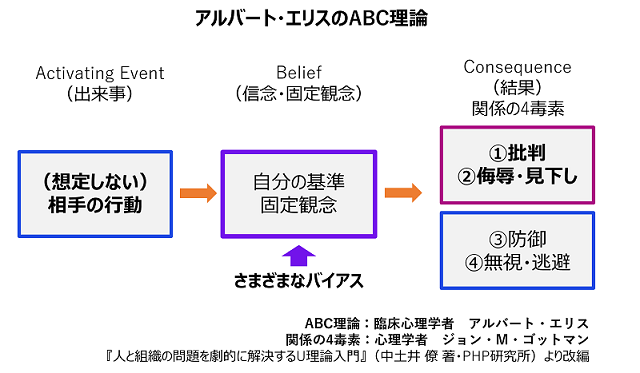

リーダーの「こうあるべきだ」という価値観や固定観念に反する行動が見られた場合、相手に対するリーダーの対応がインクルーシブではなくなってしまうことがしばしば起こる。なぜならば、人は、相手の行動が想定していないものであったとき、自分の中の基準と照らし合わせて、本能的に“戦う”か“逃げる”のどちらかの行動を取ってしまうからだ。ポジションパワーを持つリーダーは、自分の信念を見直すことなく、戦う=相手の言動を否定する(批判する・侮辱する行動)に出てしまい、相手との関係性を悪化させてしまう。

大切なことは、ダイバーシティの世界観の中で、自分の信念が正しいのか、それは見直すことができない大切な価値観なのかを振り返ってみることだ。この一歩が組織のDEIを促進するだろう[図表6]。

[図表6]相手の行動に対して固定観念がもたらす結果

4.マジョリティとしての特権性

DEIの中でも公正性を担保するための要素として、マジョリティが特権性に気づくことは重要だ。

特権性とは上智大学の出口真紀子教授の言葉を借りると「労なくして得られる優位性」ということであり、自分にとっては普通であっても他の人にとっては困難や苦労を伴うことである。出口氏は特権性を“自動ドアのようなもので、前に進もうとするときに、そのドアは自動で開いてくれ、開いたことにも気づかない、自分にとって当たり前であること”と解説している。

優位な立場、マジョリティの例としては、性別や性的志向、学歴、身体等が挙げられる[図表7]。例えば、日常生活において駅にエレベーターがあるかを気にしなくてよいことも特権であるし、仕事においては、子どもの迎えの時間や病気になった場合の対応を気にしないでいられることも特権といえるだろう。

[図表7]マジョリティとマイノリティの例

上司などのパワーを持つ人物の発言は、自分が思う以上に影響力が大きい。一方で、影響力があるにもかかわらず、特権への無自覚が故に、“~は大丈夫・普通でしょ”というマイクロアグレッションにつながってしまうことがある。

また、組織の公正性を実現するためには、マジョリティ側となりやすい上司が特権に気づき、実は自分は「見えないゲタ」を履かせてもらっていたと認知し、それを組織やチームに共有していくことが大切だ。組織やチーム内(のマジョリティ)に特権性の自覚がないと、公正性を実現しようとして、さまざまな制度(例:女性専用車両や女性に対するメンター制度、クォーター制度、在宅勤務等)を入れても逆差別であるという声が上がり、結果的に活用できない状況を生んでしまう。これらは特権性の無自覚から起こる事態である。

また、自身の特権に対する自覚が認知できた場合でも、共感と同情を履き違えないことが大切だ。特権があるという認知は、特権を持たない他者に対して安全な場所から同情し、同じ場所に降りていかないことではない。バルネラビリティ(弱さ)を見せる勇気を説いている米国の研究者ブレネー・ブラウン氏の動画※はその違いを理解するために、とても参考になる。

※Brené Brown on Empathy:https://youtu.be/1Evwgu369Jw

本来はマジョリティ、マイノリティに関係なくお互いを尊重しながら、自然と(これこそ無意識的に)配慮ある言動をすることが理想である。しかし、マジョリティ側のマイノリティへの関わり方は、自分と親しいメンバーや部下などを特定の加害者から守り、それ以外に対しては関心を持たないという内集団的な考えで行動したり、マイノリティ全体を助けたいと思いつつ、自身はマイノリティグループよりも「優れた」正義のヒーロー的な存在として行動してしまったりする。

マジョリティ側がアライ(LGBTQの理解者)として何をするべきかに思いを馳せ行動することは重要であるが、主体はあくまでもマイノリティグループにあり、介入や支援の仕方は、あくまでも相手の心理を踏まえた共感的行動を心掛けることが必要だろう。

心理的安全性のセキュアベース・リーダーシップの考え方も、一部似ている部分がある。

セキュアベースとなるリーダーが手を差し伸べるべきなのは、以下のAとBのどちらが正しいだろうか。

A:必要なときか、求められたときだけ手を差し伸べる

B:先回りして、自ら進んで手を差し伸べる

答えはAである。セキュアベースとなるリーダーは、いつでも話せる存在であることを示し、待機することが大切であり、先回りして手を差し伸べることは望ましくない。言い換えると、何かあれば、いつでも相談・協力が求められる存在であること、その存在がフォロワーにとって内在化されていることが重要である。そして、相手が自分で取り組むように仕向け、その経験を意味あるものにできるよう支援を行うことがリーダーの役割である。

加えて、リーダーはマイクロアグレッションや不平等・不公平と感じる場面に遭遇したときには、見過ごさずに声を上げ、問題提起をする労を惜しまないことだ。

DEIも心理的安全性も、権力を持つリーダーによるリーダーシップの影響が大きいことは実証されている。

その意味では、リーダーは自身の影響力の大きさに気づくとともに、改めて自分のバイアスや固定観念が組織の心理的安全性やインクルージョンを阻害していないか、日頃から問い続けることが重要だろう(もちろんリーダーだけでなく、一人ひとりがバイアスや固定観念を見詰め直すことが重要なことは間違いない)。

|

青島未佳 あおしま みか KPMGコンサルティング株式会社 アソシエイトパートナー 一般社団法人チーム力開発研究所 理事 九州大学大学院 人間環境学研究院 学術研究員 慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話㈱に入社。その後、アクセンチュア㈱、デロイト トーマツ コンサルティング㈱、㈱産学連携機構九州(九州大学TLO)、障害者福祉施設わごころの立ち上げ等を経て、2019年3月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。 九州大学ではチームワーク研究や組織づくりを主軸とした共同研究、コンサルティング、研修・講演などを実施。主な著書に、『リーダーのための心理的安全性ガイドブック』『高業績チームはここが違う:成果を上げるために必要な三つの要素と五つの仕掛け』(いずれも共著、労務行政)がある。 |