青島未佳 あおしま みか

KPMGコンサルティング株式会社

アソシエイトパートナー

1.はじめに

DEI推進を支援するに当たり、多くの企業の経営者が口をそろえて質問することは、「DEIを進めることで本当に企業価値(=収益性)が上がるのか?」ということだ。

企業のトップになればなるほど、これまでの“トップダウンかつ同質性の高い集団”で成果を上げてきた自身の成功体験からダイバーシティは単なる外圧への対応であり、本質的に業績が上がるものだと実感できていないことが多い。

しかしながら、今では多くの研究や事例が、DEIと収益性における正の相関を表している。例えば、ボストン・コンサルティング・グループが行った調査では経営陣の多様性が平均より高い企業は、平均より低い企業に比べ、イノベーションによる売上高が19%高いことを明らかにしている※1。また、ピーターソン国際経済研究所は、女性が経営陣の30%を占める企業の純収益率は15%増加していることを発表している※2。

一方で、このような、ある種の説得力がある結果が示されているにもかかわらず、それを受け入れることが難しい心情が存在することも事実だろう。なぜならば、第1回で述べたように、人には各種のバイアスや固定観念があるため、それを覆すことは容易ではないからだ。

また、社会科学の各種の研究結果は、自然科学のように必ずそうなることを証明するものではない。確率論であり、そうなる可能性が高いということであり、かつ相関があったとしても因果関係は明確には分からない。

だからこそ、本当にDEIが企業価値向上につながるという自信をもって(腹落ちして)、このテーマを進めていくことが難しいという肌感覚は否めない。

しかしながら、DEI推進はトップが旗振り役を担い、強権発動をしないと遅々として進まないテーマであることも事実だ。好事例に取り上げられるDEI推進に積極的な企業の多くは、トップがその必要性を社内外で積極的に発信していることが多い。

6年ほど前に経済産業省の「競争戦略としてのダイバーシティ経営(ダイバーシティ2.0)の在り方に関する検討会」に陪席をしたことがある。この時の委員でDEI推進の先駆者だったカルビー株式会社の松本 晃代表取締役会長兼CEO(当時)は、「ダイバーシティは業績に結びつくのでやっているのであって、結びつかなかったらやらない。理屈から考えて、議論する必要は全くない問題で、これをやらないと勝てないということははっきりしている」と述べていたことが印象的だった。

また、数年前からESG投資※3が拡大しており、今後さらにDEI先進企業への投資が促進されることは明らかである。DEI推進と企業価値の関係性は、一見すると「鶏が先か、卵が先か」分からないが、実体経済では実感が湧かずとも、金融経済の視点では企業価値を押し上げることは先見の明がある経営者ならば以前より実感しているはずだ。

※1 Boston Consulting Group「How Diverse Leadership Teams Boost Innovation」(2018年)

https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation

※2 The Peterson Institute for International Economics「Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey」(2016年)

https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp16-3.pdf#page=16

※3 ESG投資……E(環境)・S(社会)・G(企業統治)の3要素を評価し、投資の意思決定を行う手法のこと。

2.DEI推進を阻む壁

DEI推進に当たり、トップの視座の高さとコミットメントは、言うまでもなく“一丁目一番地”だが、社会の外圧を受けても、DEI推進が本質的に進まない企業も存在する。

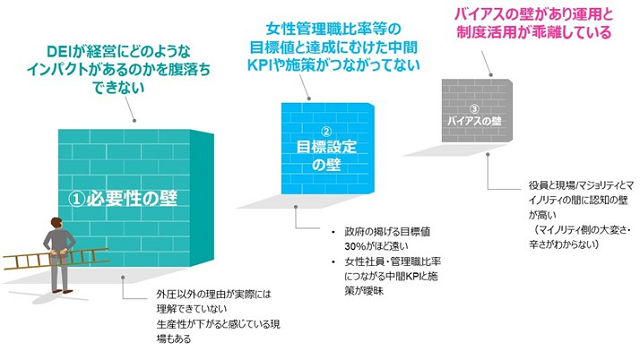

コンサルティングの現場から垣間見られたその理由としては、①(特に経営層が)DEIに対して腹落ちしない、理解が浅い、②目標値の設定と施策の関連性が曖昧、③個々人に潜むバイアスの壁の三つであることが多い[図表1]。

①DEIの腹落ち、理解については総論賛成・各論反対のテーマであり、いざ進めようとしたときに、その理解が浅いと現場浸透が難しくなる局面がある。前述のとおり、多様な人材で成果を上げた実体験がない中では、さまざまな社員ニーズをイメージできない。例えば、事情のある社員に公平な機会や環境を提供するために、多様な働き方(スーパーフレックスや時間単位年休など)を認めることを提案すると、(過去の画一的なマネジメントの成功体験を想像し)生産性が下がるのではないか、管理がしづらくなるのではないかなどの懸念を示されてしまう場合がある。

②目標設定と施策については、DEI版の施策をもろもろ講じても、その効果を数値で把握できていないことが多い。政府が掲げる女性役員比率30%という数字などが自社では現実的でないため、公表すべき目標数値に悩む企業やDEIの関連施策はホームページ等で公開しているものの、施策の羅列になってしまっており、その関係性が明示されていない企業も多い。DEIの果実を得るためにも、自社として目指すKPIを設定し、価値創造ストーリーのように、KPIと施策のつながりを分かりやすく提示することが望ましいが、そこまで追い付いていないというのが実態だろう。

③バイアスの壁は、DEIにかかわらず、さまざまな側面で円滑なチームづくりを阻害する。多様な人材がいる集団では、自身とは異なる意見や考えを尊重することが重要であるが、自身が持っている固定観念やバイアスがそれを阻害してしまっていることがある。特に日頃から暗黙知を重視し、率直にフィードバックをすることを避けがちな日本企業の文化・風土は、このバイアスの理解を難しくしてしまっていることも実態の一つだろう。ある企業の管理職が研修で「うちはフルフレックスを導入しているので、ある若手社員は毎日10時に出社をしてくる。ルール上は認められているのだけど、チームとしては9時からミーティングをしたいんだよね……。9時に来いとも言えないし、察してもくれないし、困っているんだ。フルフレックスも考えものだよ」とぼやいていた。当然、社員は言われなければ分からない。業務上どうしても必要ならば直接相談するべきだが、上司自身がこれまで察することを得意としてきた場合、上司の意図を察すること=部下の責務というステレオタイプが出来上がってしまい、コミュニケーションミスが起こってしまう。

ルールが柔軟になればなるほど現場の裁量が大きくなり、マネジメントが難しくなることは当然だ。だからこそ、よりオープンなコミュニケーション・対話が重要となるのである。

[図表1]DEI推進を阻む三つの壁

3.DEI推進のポイント

さまざまな壁を乗り越えてDEIを推進するための変革アプローチは、企業文化を変革するチェンジマネジメントのアプローチが参考となる。チェンジマネジメントのアプローチの詳細は別の機会に譲り※4、本稿では、特に大切かつ陥りがちなポイントを伝えたい。

※4 KPMGジャパン「ダイバーシティ/エクイティ/インクルージョン推進支援」

https://kpmg.com/jp/ja/home/services/advisory/management-consulting/people-change/diversity-equity-inclusion.html

[1]DEIの目的・意義を明確にする

DEIの推進において、人権尊重の観点や外圧以外の理由として、“何のためのDEIか”という目的を整理し、明文化することは非常に大切だ。なぜならば、冒頭述べたとおり、DEIの必要性については、経営陣でも中間層でも、各層で認識の相違があり、推進を阻害する壁が存在しているからだ。

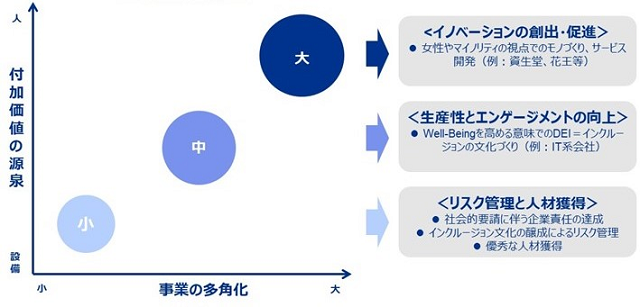

多くの企業は、目的としてエンゲージメント向上、人材確保、生産性の向上、イノベーションの創出を挙げることが多いが、企業の業態や置かれている状況によっても、そのDEIの果実は異なる[図表2]。

例えば、鉄道などの運輸産業では、新規・既存のイノベーションへの貢献がゼロではないが、それほど大きくなく、採用マーケットにおける人材確保の観点が大きい。一方で多様な視点が必要な商品開発(例えば、女性やマイノリティの視点)や施策につながるようなBtoCの市場は、よりイノベーションでの成果が上がりやすい。

要するに事業が多角化し、付加価値の源泉が人・チームにある企業ほど、DEI推進の必要性や得られる果実は大きいし、だからこそ、そのような企業は他社よりも推進度が高いといえる。

一方で、建設業や重工業などの女性比率が低い業種は、数値で見れば当然DEIは遅れがちであるが、それを気に病む必要はない。そもそも業態も企業文化・風土も違う中では目指すゴール(KPI)も違って当然であるし、留意すべきは他社との比較ではなく、自社の経年での変化である。

[図表2]DEIの必要性と果実

また、企業が置かれている状況やこれまでの背景が違う中で、業種横断で他社の施策をやみくもにベンチマークしてもうまくいかない。だからこそ、自社の目的を明確にし、それに即した取り組みを進めていくことが大切なのである。

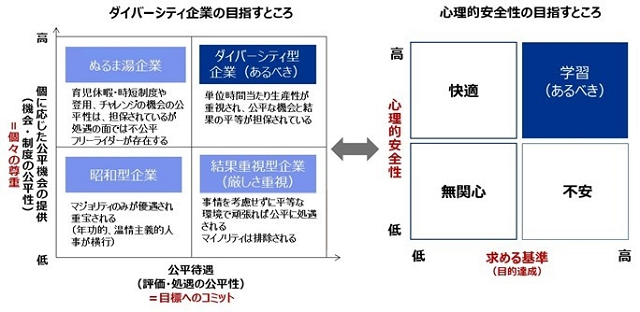

[2]挑戦(実力主義)と安心(尊重)を両立させる

DEIの「E」は公平性(Equity)であるが、これを実現することは簡単なようで難しい。なぜならば、伝統的な日本企業の人事管理の仕組みが、本当の意味での成果・実力主義ではないからだ(ここでの「成果・実力主義ではない」ということは、社員の貢献度に応じてそれほど処遇に差がつかない、もしくは差がついてもその理由が曖昧で、人間関係などその他の要素を加味して総合的に決まるということである)。

このように社員の組織への貢献度にバラつきがあるにもかかわらず、結果として処遇にそれほど差がつかないことは、DEI推進以前に組織内で頑張った人が報われない=公正性が担保されていない状況である。

このような状況で多様性を尊重した柔軟な働き方の環境を提供すると、DEIの恩恵を受ける社員が単に優遇されていると誤解されてしまうおそれがある。

また、組織が提供する恩恵のみを受けて、自らは貢献しない人(フリーライダー)が出てきてしまうこともある。そして、そのフリーライダーの存在がさらに他の社員のねたみをもたらし、「なぜ子育てを理由に彼・彼女は配慮をしてもらえるのか」「自分は子どもがいない分、余計な仕事をさせられて割を食っているのではないか」などの声が生まれ、組織内に別の不公平感を招いてしまうのだ。

これを回避するために、一人ひとりの組織へのコミットメントを高め、その貢献度が公平に処遇される環境をつくることは、DEIを推進するためには切っても切り離せない課題である。

これは、心理的安全性の構図とも似ている側面がある。

心理的安全性が目指すべき組織とは、決してぬるま湯の組織ではないことは過去の記事で述べたとおりだ(“心理的安全性が高い”チームのつくり方(5) 参照)。それと同様に、DEIを推進することで実現される組織も単に優しい・ぬるま湯な組織ではなく、互いに尊重しながらも、一人ひとりが高い基準を目指して行動し、組織への成果にコミットする組織だ。そのためには、組織内に健全な厳しさがあることも大前提となる。これがないと、心理的安全性の誤解と同じように、単なる優しい・アットホームな組織となり、組織力を低下させる要因となってしまう[図表3]。

[図表3]DEIと心理的安全性が目指すところの類似性

[3]DEIを目的化しない

「“心理的安全性が高い”チームの新たな視点-第1回」で述べたとおり、心理的安全性を高めるためのプログラム導入において、大切なポイントの一つは“心理的安全性を高めること”を目的にしないということだ。DEIも同様に、それ自体を目的にすると、たちまちそれは社員にとって単なる外圧への対応となってしまう。

DEIはもちろん社会的責任や人権尊重という観点においては、それ自体が目的となり得るが、これはどの企業に属していようとも社会の一員としての当然の義務だ。

一企業の視点で考える場合は、前述のとおり、自社としてのDEIの必要性や推進の注力ポイントを明らかにし、実際の果実(人材の獲得・活躍、生産性向上、イノベーション創出など)に結びつけて考えることが肝要だ。

心理的安全性が高くインクルーシブな企業風土をつくることは、あくまでもチームや組織の目標や目的達成のためであり、そこに焦点を当てないと、社員にとって意義のある活動やプログラムにならないだろう。なぜならば、心理的安全性もDEIも、組織の目的を達成するための手段であり、その目的があるからこそ、メンバー同士がお互いを尊重しながらも、侃々諤々と議論できる状態がつくれるのである。

改めて、心理的安全性が高く、DEIが根付いた組織や文化をつくることだけを“目的化”してはうまくいかないことを肝に銘じてほしい。

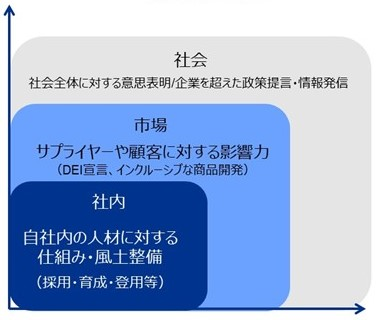

4.最後に~DEIの影響範囲~

今や社会課題である本テーマについて、人的資本経営を超えて、SDGsや経営戦略の視点でDEI推進をしていくためには、自社の社員のみならず、サプライヤーや関係会社、顧客、社会全体などの各種ステークホルダーへ影響力を発揮することは重要なことである。企業のポジショニングによっては、(業界のトップを走る企業であればあるほど)サプライヤーや協力会社に対する働き掛けは必要であるし、社会全体という視座を高くもって改革に取り組むことは重要な責務だと考える。

一方で、足元(社内)がおぼつかない中で、市場や社会への取り組みに軸足を置くことは本末転倒である。うわべを取り繕うのではなく、改革ステップを社内→市場→社会(ある程度同時でもよい)と進めていくためにも、自社としてDEIを体現できている姿を、社会や市場に見せることが先決だろう。

[図表4]DEIの対象範囲

|

青島未佳 あおしま みか KPMGコンサルティング株式会社 アソシエイトパートナー 一般社団法人チーム力開発研究所 理事 九州大学大学院 人間環境学研究院 学術研究員 慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話㈱に入社。その後、アクセンチュア㈱、デロイト トーマツ コンサルティング㈱、㈱産学連携機構九州(九州大学TLO)、障害者福祉施設わごころの立ち上げ等を経て、2019年3月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。 九州大学ではチームワーク研究や組織づくりを主軸とした共同研究、コンサルティング、研修・講演などを実施。主な著書に、『リーダーのための心理的安全性ガイドブック』『高業績チームはここが違う:成果を上げるために必要な三つの要素と五つの仕掛け』(いずれも共著、労務行政)がある。 |