青島未佳 あおしま みか

KPMGコンサルティング株式会社

アソシエイトパートナー

1.はじめに

本連載は、「心理的安全がもたらすチームパフォーマンスへの効果」(全4回)、「“心理的安全性が高い”チームのつくり方」(『労政時報』本誌掲載・全6回)、「“心理的安全性が高い”チームの新たな視点」(全5回)に続く第4弾である。

“心理的安全性”というキーワード・概念は、この数年で多くの組織に浸透し、これに関連する具体的な施策を推進している企業も多い。この言葉を有名にしたハーバードビジネススクールのエイミー・C・エドモンドソン教授も心理的安全性は概念としても実践研究としても十分に普及・繁栄したと近年言及している。

一方で、ダイバーシティ推進はどうだろうか? 心理的安全性よりも以前からその必要性は(多くは女性活躍という文脈の中で)認識されている一方で、ダイバーシティ(性別の多様性・公平性)の推進が真の重要課題であると腹落ちしている経営者や幹部はそれほど多くないように感じる。

本連載(全4回)では、改めて人的資本経営を進める上でのダイバーシティの重要性とポイント・事例を交えながら、心理的安全性や組織開発の見地を踏まえて伝えていきたい。なぜならば、ダイバーシティ(DEI:ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)推進を組織の経営戦略の中核に位置づけ、企業価値向上につなげていくことは総論賛成各論反対の典型例である一方で、このキーワードが今後の企業における組織づくりの競争力につながると確信しているからだ。そして、ダイバーシティを推進するためには、これと密接に関係する心理的安全性に対する理解が必要不可欠だと考えるからである。

第1回 日本におけるDEIの現状

第2回 DEI推進のポイント~成果主義(挑戦)とインクルージョン(安心)~

第3回 DEIを推進するリーダーシップとは

第4回 DEI推進の取り組み方~具体的事例を基に~

2.人的資本経営で重要となるダイバーシティ

2023年は上場企業に人的資本項目の開示が一部義務づけられ、人的資本経営の関心が一気に高まった“人的資本経営元年”と言っても過言でない。中でも有価証券報告書に義務づけられた「女性管理職比率」や「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」はダイバーシティに関するものであり、日本政府およびステークホルダーのダイバーシティへの関心度・重要度の高まりから見ても明らかであろう。

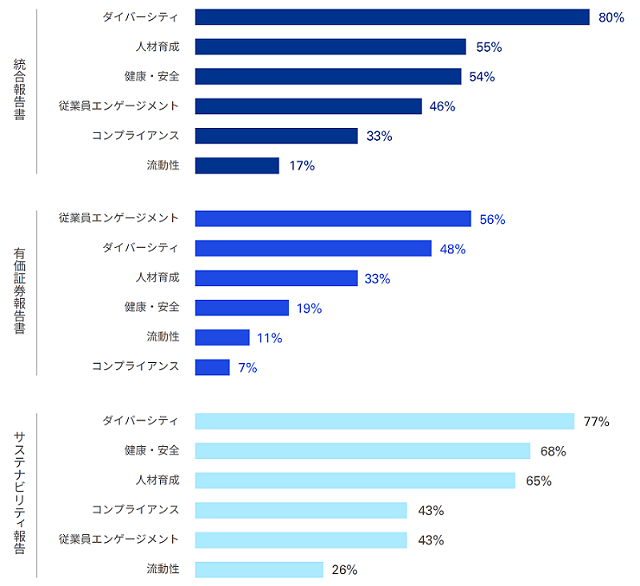

KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパンの「日本の企業報告に関する調査2022」においても、企業が発行する各報告書では多くの企業がダイバーシティに関する項目を記載しており、その注目度の高さがうかがえる[図表1]。

[図表1]企業の各報告書における記載項目

資料出所:KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン「日本の企業報告に関する調査2022」

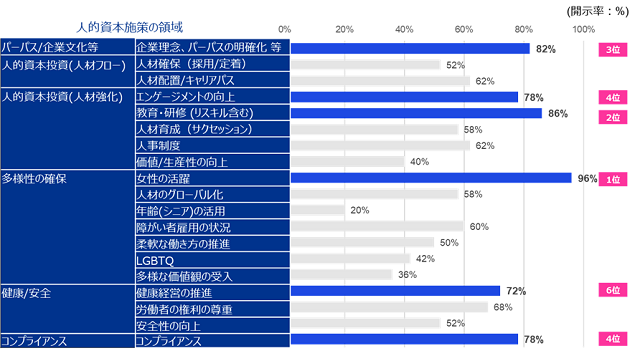

また、時価総額ランキングトップ50の企業の統合報告書(2022年6月現在)では、ほぼすべての企業が多様性の確保の中でも女性活躍に関する何らかの施策について言及している[図表2]。

[図表2]日本国内の時価総額ランキングトップ50の企業における人的資本施策領域

資料出所:KPMG調べ

数値にも表れているとおり、2015年に女性活躍推進法が成立して以降、女性に関する制度整備や施策などの取り組みは着実に進んできているといえる。

3.周回遅れの日本におけるダイバーシティ推進とその理解

前述したとおり女性活躍という文脈においては、制度や施策の整備などこの10年間でかなり進化してきた。また、ダイバーシティの必要性について、誰も表向きには反対できない風潮が社会全体として出来上がっている。一方でグローバルの視座で見てみると、世界経済フォーラムが公表した「Global Gender Gap Report 2023」によると、日本は女性のジェンダー・ギャップ指数が146カ国中125位であり、賃金格差や女性管理職比率もまだまだ他国には及ばない状況で、日本は周回遅れと言わざるを得ない。

また、ご存じのとおり、グローバル全体としてこのような数値的な状況だけでなく、ダイバーシティを受け入れていく組織風土の側面でも多様性のマネジメントは大きな課題であるといえる。

日本の地理的・文化的な背景を踏まえると、そもそもダイバーシティというものを自然と“息をするように”実感できる環境ではないだろう。欧州は国が地続きになっていて、文化や言語の異なる人が絶えず争いを続けている状況であり、また歴史的に階級社会が根づいている文化であるため、多様性の問題は必然として存在している。米国も人種のるつぼであり、国ができた瞬間から多様性の問題が深く組み込まれている。

一方、日本は、地理的にも歴史的にも文化的にも、多様性は高くなく、DEIの必要性を肌で感じることは少なかった。このような同質性の高い社会で生きてきた日本人が「ダイバーシティ」「インクルージョン」「エクイティ」というと、どうしても目の前の課題として掲げられている“女性活躍”にフォーカスしてしまうことは当然の流れであろう。

また、同質性の高さ故に集団の中で自分と違うものを受け入れるという素養や考え方、文化づくりはまだまだ未熟であるように感じる。

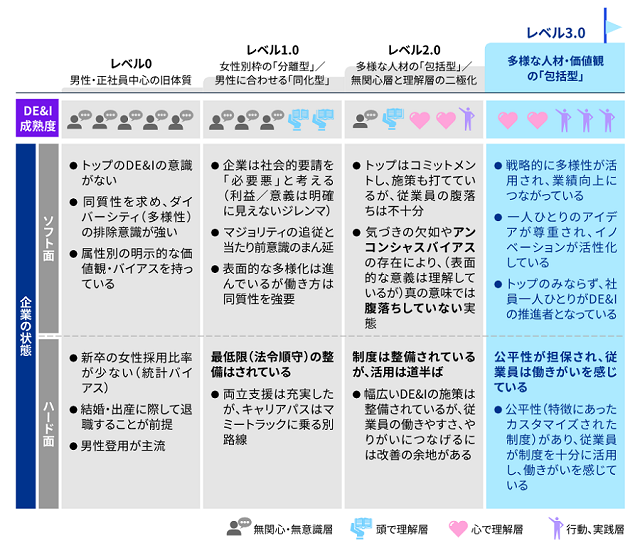

筆者はさまざまな企業でコンサルティングの支援をしているが、日本企業における現状のダイバーシティのレベルは、[図表3]にあるように日本の先進企業でもレベル2.0(諸制度は整っているが、制度活用が道半ば+無意識バイアスによる風土が硬直的)に位置づけられるのではないだろうか。

ダイバーシティのレベル2.0からレベル3.0への発展、いわゆる多様な人材・価値観を包括した企業文化をつくっていくためには、ダイバーシティの本質を理解し、これまで個々人が持っていたバイアスや認知、固定観念を今の時代に即したものにバージョンアップしていく必要がある。

[図表3]ダイバーシティの発展段階

資料出所:KPMGのホームページ

4.改めてDEIとは何か? D&IからIDE、DEI&Bへ

改めてダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンとは、どのような定義だろうか。近年DEI宣言やDEI方針を打ち出す企業も増え、筆者もコンサルティングの現場では、これらの定義のアドバイスを求められることも多くなった。

企業ごとに若干の差異はあるが、DEIとは、以下のような状態を表す。

① 多様な属性および独自の経験、文化、アイデンティティ、考え方を迎え入れ・受け入れ(ダイバーシティ)

② 誰一人取り残されることなく、すべての人に公平な情報、機会、リソースへのアクセスを保証し(エクイティ)

③ 一人ひとりの個性が尊重され、一人ひとりの個性、能力が集団内で認められ、活かされている(インクルージョン)

多くの企業において、ダイバーシティ担当組織以外の従業員が、この定義を的確に把握できていることはまだまだ少ないだろうが、言葉の定義を正確に理解しておくことは、どのようなテーマでも重要である。なぜならば文字どおりダイバーシティマネジメントにおいては、漠然としたニュアンスでの理解や暗黙知ではコミュニケーションが成立しないことが多いからだ。

ちなみにKPMGでは、DEIはIDEという順番で定義している。そして、Inclusion(インクルージョン)にBelonging(ビロンギング)の概念を含めている。これはDiversity(ダイバーシティ)という状態がある前に、一人ひとりが“ここに居場所があり、尊重されている”というInclusion(インクルージョン)という環境がなければ成り立たないという考えからだ。これは、過去に掲載した第3弾「“心理的安全性が高い”チームの新たな視点」の第2回「DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)を推進する心理的安全性」で紹介した研究結果でも、ダイバーシティの前提としてインクルージョンが必要であることが証明されている。

また、世界有数の金融情報会社のリフィニティブによるダイバーシティ&インクルージョン・インデックス(D&I指数)において世界第1位(2023年)に選出されたアクセンチュアはI&Dと表記し、エクイティの概念を入れていない。この理由について企業の担当者は「機会は公平に与えるが、平等である意識が強いため」としている。

言葉の定義・在り方に企業のダイバーシティマネジメントの意志を反映していくことも一つのポイントだろう。

加えて、近年は会社への帰属意識を表す「B」(ビロンギング)も海外では注目されている。ビロンギングとは、従業員がありのままの自分として周囲に受け入れられ、組織に居場所があると感じられる状態のことであり、離職防止・リテンションの観点から欧米において普及している。

終身雇用が通例であり、会社=自分のアイデンティティとなりがちだった日本企業では、従属意識は違う意味で高かったともいえる。一方でそれは“ありのまま”ではなく、あくまでも“所属企業の社員としての私”である。ここでのビロンギングは心理的安全性の概念に近く、“ありのまま”“自分の個性・価値観”が、その企業で自然と受け入れられるということだ。

5.多様性への対応を難しくする人間の心理メカニズム

ダイバーシティ推進においてソフト・風土面が進まない要因として経営者や管理職の意識が指摘されることが多いが、これは人間の心理メカニズムが背景にある。

日本は海外と比較すると多様性は低いものの、数年前と比べると性別・国籍・年齢、および価値観や考え方の多様化は進んでいる。多様化する社会に変化していく中で、人間もそれに対応して変化すべきことは自明の理である。

しかしながら、それは容易なことではない。われわれ人間は、さまざまなバイアスが存在する生き物だからだ。

社会的アイデンティティ理論(タジフェルとターナー、1986年)に基づく一連の心理学研究によって、集団状況に置かれた個人は、周囲の人々の中で、自分自身と同じ特性を持った仲間(専門用語では「内集団」と呼ぶ)は誰と誰なのか、絶えず気にする存在であることが科学的に明らかにされてきた。性別や肌の色、宗教の違いだけでなく、趣味や食べ物の好み、価値観のような、外見だけでは判断できない内面的な特性の違いも、内集団と外集団を識別する基準になることが多い。

この心理について大切なポイントは、人間は、直面する状況の下で、自分が属する内集団を自律的かつ主観的に見極めようとする生き物であるということだ。そして、内集団に対しては親近感を持ち、愛他的に振る舞うのに対して、外集団に対しては、自分とは異なる特性を持った存在であると警戒したり、敵対心を抱いたりしてしまうのである。この心理は無自覚のうちに自動的に発動するところに特徴がある。知らず知らずのうちに、内集団と外集団を識別してしまうのが人間なのである。

われわれも実体験として、自分と近しい人に対して親近感を持つ一方で、自分とは違う特性を持った人に対しては、距離を置いてしまうことはないだろうか。

また、ダイバーシティはチームの生産性を高めるのかという研究において、一般的に意見の対立・食い違いなどのタスクに関するコンフリクトはプラスの効果をもたらすが、人間関係やプロセスにおけるコンフリクトは生産性を低下させると指摘されている。欧米であれば、タスクに関する意見の対立は、人間関係を直接悪くするものではない一方で、同質性かつ同調圧力が強い日本では、タスクにおける意見の食い違いが人間関係に影響をしてしまう(仕事に対する意見が異なる相手を敬遠し、自分とは性格が合わない=外集団と判断してしまう)。

われわれの本能が内集団と外集団を区別してしまうのだとすると、多様な特性を持つ人々と、性別や人種、宗教、文化、価値観の垣根を越えて交流することは、何かしらの工夫と仕掛けをしない限り、そう簡単にはいかないと考えておくべきである。

ダイバーシティが進む中、考え方や価値観の世代間のギャップはことあるごとに話題になってきた。性差によるギャップも同様だろう。そのようなギャップの存在が認識された場合、これまでは社会の主流派である年配の上位者(特に男性たち)の考え方や価値観を、若者や女性に押しつける形で事態収拾を図ることでなんとかしのいできたが、このようなマネジメントは既に機能不全となっている。

ここで注目したいことは、多様な特性を持つ人々が集まって働く際に、共通の目標の達成を目指して、みんなが力を合わせる方向へと組織やチームを導く“多様性マネジメント”の重要性だ。もちろん、組織のトップが、多様性を超えて力を合わせていく姿勢を鮮明に示すことの重要性は揺るがない。トップダウンの影響力と併せて、チームマネジメントというボトムアップの影響力が働くことが、問題解決そして創造的な社会や組織の変革には必要である。では、チームマネジメントのキモは何だと考えておくとよいだろうか。その一つが心理的安全性だろう。

6.多様性マネジメントのキモとなる心理的安全性

チームに多様なメンバーがいることで、異なる視点、アイデア、意見が多岐にわたり、優れたパフォーマンスをもたらすことが期待できる一方で、多様性が高いチームは、同質性の高いチームと比べ、メンバー間の規範の不一致や仕事の仕方、考え方の行き違いによってマイナスの影響が生じることが多いことは過去の記事で述べたとおりだ。さまざまな研究で、性別、年齢、国籍等の属性におけるダイバーシティは平均的にはチームのパフォーマンスを下げることが明らかになっている。

なぜ、多様性が高いチームは同質性の高いチームと比べてパフォーマンスが劣るのか?

その理由は、似たような背景を持つ人々(=同質性の高いチーム)は、どのように行動し、どのように優先順位を設定し、どのようなペースで仕事を行うかについての暗黙の規範や前提を共有している一方で、バックグラウンドが異なる人々(=多様性の高いチーム)は、それぞれにとって当たり前だと認識している習慣が衝突してしまうことがよくあるからだ。後者のメンバー間では、各自の意見を裏づける「事実」として何が重要かでさえ、人によって異なる。

このような事態を避けるための第一歩は、それぞれが当たり前と思っている暗黙知や考え方を“見える化”することだ。コミュニケーションコストを惜しまずに、優先順位や物事の判断基準だけでなく、“なぜ”そう考えたのか、“なぜ”それが妥当だと思っているのかを相手に“伝える”ことが必要である。そして、そのようなコミュニケーションを自然と行えるようにするためには、バックグラウンドが違う相手と率直に意見を交わし合える場=心理的安全性が高い場をつくっておくことが肝要である。

実際に「“心理的安全性が高い”チームの新たな視点」の第2回で詳しく紹介したとおり、エドモンドソンの研究において心理的安全性の高いチームは、多様性とパフォーマンスは正の相関を示したが、心理的安全性が低いチームでは、平均値よりもさらに強く、多様性とパフォーマンスの負の相関が見られたという研究結果が出ている。

心理的安全性は、さまざまな側面で注目されているが、ダイバーシティ推進に当たっても、重要な土台となることは間違いない。

|

青島未佳 あおしま みか KPMGコンサルティング株式会社 アソシエイトパートナー 一般社団法人チーム力開発研究所 理事 九州大学大学院 人間環境学研究院 学術研究員 慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話㈱に入社。その後、アクセンチュア㈱、デロイト トーマツ コンサルティング㈱、㈱産学連携機構九州(九州大学TLO)、障害者福祉施設わごころの立ち上げ等を経て、2019年3月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。 九州大学ではチームワーク研究や組織づくりを主軸とした共同研究、コンサルティング、研修・講演などを実施。主な著書に、『リーダーのための心理的安全性ガイドブック』『高業績チームはここが違う:成果を上げるために必要な三つの要素と五つの仕掛け』(いずれも共著、労務行政)がある。 |