青島未佳 あおしま みか

KPMGコンサルティング株式会社

アソシエイトパートナー

1.はじめに

企業におけるDEIの浸透は、組織の企業文化を変革することにほかならないということを多くの経営者が語っている。また、心理的安全性の浸透も企業文化変革と同義であるともいえる。その意味では、DEIの進め方やポイントは、心理的安全性をつくる進め方とほぼ同じだろう。

しかし、異なる点があるとすれば、DEIは、トップのコミットメントがより重要になるということだ。

同じ会社の中でも、心理的安全性が低いチームもあれば高いチームもある。これは心理的安全性という概念が、組織全体よりもチーム(グループ)の概念として最も有効にその差が現れるということを物語っている。実際に心理的安全性をつくる取り組みが各現場でのスモールスタートから組織全体に波及するケース――いわゆる“地上戦”的な取り組みにより功を奏すことが少なくない。もちろんマスアプローチとしての“空中戦”のように、トップが心理的安全性の必要性を訴えることは非常に有益であるが、それ以上に現場の取り組みが重要となる。

一方でDEI=「多様な特性を持つすべての社員に公平な機会が保証され、その一人ひとりの個性・能力が尊重され、集団内で活かされている状態」を真に実現しようとすると、ソフトな面での組織開発・風土改革だけでなく、ハード面での各種の制度・仕組みの見直しも必要となる。また、それらを統合し、推進し続けるためには、トップ(もしくは権限委譲されたCXO)が継続的にメッセージを発信し続け、各種の制度構築(採用、評価・昇格、人材育成、人事制度へのDEI要素の盛り込み)やコミュニティ組成を率先して先導・支援し続けることが重要である。

また、心理的安全性の浸透と同様にボトムアップの活動として、社員自身がDEIの取り組みを推進していくワーキンググループや検討チームを組成して、その取り組みを全社に波及・横展開させていく仕掛け・仕組みは、DEI推進を加速させるための一つのドライバーとなる。

2.トップダウンとボトムアップを融合し、DEIを進める

人的資本経営が世界的な潮流となり、SDGsが叫ばれる中で、企業はここ2~3年でDEI推進をより加速化しなければならない状況にあることは否めない。しかしながら、第1回で述べたとおり、日本のDEIは海外と比較して周回遅れであり、日本企業がDEI先進企業であるグローバル企業から学ぶことは少なくないだろう。企業文化変革の事例の一つとして紹介したいのはマイクロソフトだ。

[1]ダイバーシティ先進企業のマイクロソフト

マイクロソフトは、毎年「Global Diversity & Inclusion Report」において自社の方針や取り組みを公表し、DEI推進を会社の企業変革として位置づけている。同レポートでは、人種、性別等の従業員構成データといった情報も盛り込まれている。また、同社では、女子学生に対するIT教育などの社会貢献活動の側面でダイバーシティ推進に寄与するほか、マイノリティのための商品開発にも力を入れ、それを支える重要な戦力として障害者雇用などにも積極的に取り組んでいる。

しかし、現CEOのサティア・ナデラ氏の就任以前は、事業拡大に伴い部門間対立があり、「自部門が一番だ!」と他の部門を出し抜こうとするカルチャーが蔓延していたとのことだ。今後のビジネス環境においては、さまざまな事業部間のコラボレーションや社外パートナー先と協力することが重要であるという課題認識の下、ダイバーシティ&インクルージョンによる企業文化の変革に取り組み、CEO自らがカルチャー変革の先導師として、管理職一人ひとりに対して、「あなたの仕事は安全・安心の文化をつくり、共有することだ」と伝えるとともに、管理職以外の社員に対しても「他者をどう助けているか」ということをさまざまな場面で問い続けている。

ちなみに、ナデラ氏はインドの出身で、子どもが障害を持っていたことから、DEIについて関心・造詣が深く、全社ミーティングの場では、ビジネスの話だけではなく、必ずカルチャーの話もするということだ。

そして、その文化の変革度や浸透度合いを、サーベイや社内SNSのAI分析を用いて数値で測定している。また、360度評価以外にも自分の後継者候補にどれだけ多様性のある人がノミネートされているかを評価する制度が構築されている。

また、日本企業では、ERG(Employee Resource Groupの略。「従業員リソースグループ」と訳される)の運営に苦労している企業も少なくないだろうが、マイクロソフトにおけるERGの活動は、今から30年以上前の1989年に始まり、現在グローバルでは九つのERGグループが存在しており、それぞれのグループが活発に活動している。

[2]トップダウンとボトムアップで取り組むKPMGコンサルティングのダイバーシティ推進

筆者の所属するKPMGコンサルティングもダイバーシティ推進については積極的だ。

第1回で述べたとおり、KPMGではダイバーシティ推進を経営戦略として位置づけ、一般的な略称であるDEI(Diversity, Equity & Inclusion)の順番をIDE(Inclusion, Diversity & Equity)に置き換えている[図表1]。不確実性の高い現代において、多様な専門性、異なる経験から生まれる視点や価値観を持つ構成員の存在(Diversity)は必要不可欠であるが、Diversityという“状態”がある前に、働く一人ひとりが「自分の居場所はここにある」と感じ、心地よく働くことができる“環境”があってこそ、それが実現できるという考えだ。これは改革の第一歩として、心理的安全性をつくることの必要性を説いているともいえる。

[図表1]KPMGが目指すIDE

KPMGコンサルティングのトップもIDEの推進には非常に理解があり、度々社外のメディアに自身の考えを語っている。ある社外メディアで発言した“クオータ制(割当制)には賛成です。(中略)男性社会では男性が高げたを履いているわけですから、その高げたを脱がせる必要があります”という女性活躍に向けた力強いメッセージは社内でも反響を呼んだ。

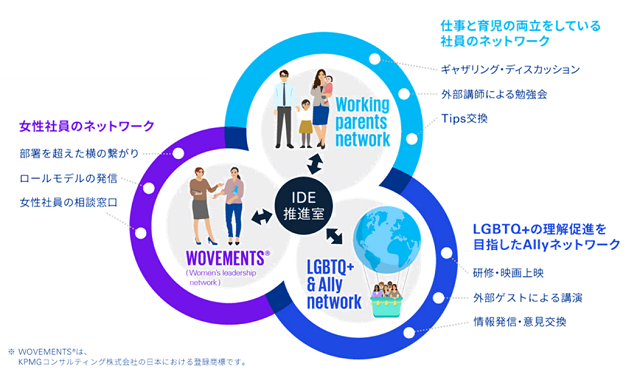

また、ボトムアップの活動としては、さまざまな社内ネットワークを構築することで、事情を抱える社員やマイノリティとなりやすいグループが居場所だと感じられ、気軽に相談できるような環境づくりを行っている[図表2]。

[図表2]KPMGの社内ネットワーク

女性社員のネットワーク「WOVEMENTS®」(女性社員の社内ネットワーク)は、女性社員の提案から自発的にスタートしたコミュニティであり、現在は商標登録をしている。

WOVEMENTS®では、つながりの場・安心の場を提供するだけでなく、キャリア形成上の好事例を共有したり、仕事の悩みや女性の健康に関してお互いに相談をしたりしている。また、プライベートにおける有益な情報交換も盛んに行っている。KPMGコンサルティングでは、女性活躍推進のための各種施策を実施した結果、女性の離職率は低下しており、こういったネットワーク活動も効果的な対策の一つと考えられる。

なお、このような取り組みは、完全に自主的な活動となると下火になってしまうという他社での教訓を生かし、会社として本活動を認知・発展させていくために、全社会議で活動目的の共有や活動状況の報告を定期的に行うなど積極的な発信・支援も同時に行っている。

いずれにせよ、このような自主的なワーキンググループ組成がIDEの機運を高めることは間違いない。

また、2022年より「パートナー※」以上の役職の評価項目として、IDEに関わる目標設定が必須となり、IDEに対する関心度を持続させる仕組みも導入している。

ちなみにKPMGコンサルティングは、BIG4(世界四大会計事務所)の中でも後発であり、社員構成の半数以上が中途入社者である。流動性が高いコンサルティング会社の中でも、より多様な価値観や経験が混ざり合っているファームとして、社員がコラボレーションをして成果を上げていくためには、IDEの基盤が競争力の源泉となる。IDEの取り組みは、他社と比較すると現時点では決して先進的とはいえないかもしれないが、トップのコミットメントが非常に高く、客観的に見ても今後の浸透が期待できる。

※ KPMGコンサルティングのコンサルタントの役職は、パートナー、アソシエイトパートナー、プリンシパルなどの8段階に分かれている。

3.チェンジマネジメントの定着に向けて

さまざまな仕組みや制度が充実されていく中で、DEI推進に必要なのは変革を適切にマネジメントすることだ。その意味で上記2社に共通していえることは、次の3点である。

① トップ自らが先導師となり、DEIの推進を担っている(形式上だけでなく、普段の言動レベルでそれが実感できる発言が日々なされていること)

② ボトムアップ活動でチェンジエージェントとなるワーキンググループなどが組成され、現場・職場レベルでDEIを推進・実感できていること

③ DEI推進を制度として評価する仕組みができていること

変革を適切にマネジメントすることは、心理的安全性をつくるステップと同じである。

具体的な内容は「“心理的安全性が高い”チームの新たな視点(5)」の記事を参照いただきたいが、DEIを含む企業文化変革は、一朝一夕にはできない。実際に日本でDEIを積極的に推進しているパナソニック コネクト株式会社の代表取締役 執行役員 プレジデントの樋口泰行氏もDEIに関する自社の取り組みについての発言の中で“一気に全社で大きく変えていこう、というのは簡単なことではないため、自分の担当する組織からスタートする、スモールスタートを意識することが大切”という趣旨のことを述べている。

また、トップと、DEIに関心のある一部の層が改革を進めても、実際には無関心層や現場を担うミドル層との間でモチベーションにバラつきが生じることは否めない。このような悩みはダイバーシティ先進企業も同様に抱えている。

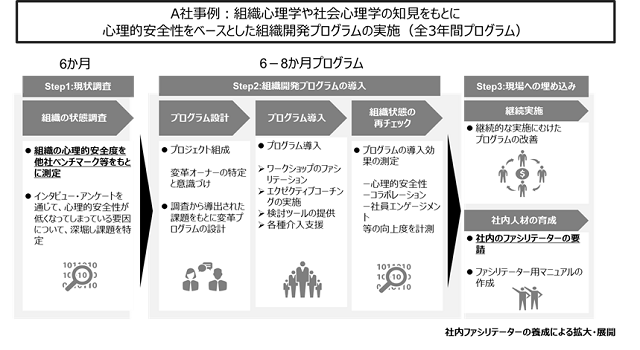

一朝一夕に進めることができないからこそ、ダイバーシティの取り組みを着実に横展開していくスキームが有効となる。ある企業では、企業内にDEIを進めるためのトライアルとしてアンバサダー組織をつくり、そこからの学びを横展開していく仕組みを構築している。この企業は以前、心理的安全性を浸透させる取り組みにおいても同じようなステップを踏み、社内改革を進めていった[図表3]。

[図表3]心理的安全性を浸透させる取り組み例

心理的安全性やDEI浸透において、経営層から「組織全体にスピーディーにこの文化を推進していくための方策や施策はないか」としばしば聞かれることがある。しかし、DEIを組織内に浸透させていき、一人ひとりの行動を変え、企業の文化として定着させていくためには、長い年月が必要であることは間違いない。

有価証券報告書に人材育成方針をはじめとした人的資本に関する情報開示が義務化され、人的資本経営が注目される中、社内外の圧力を受けて各企業ではダイバーシティを重要な経営課題として捉え、推進していくだろうが、拙速に施策を打つのではなく、数年かけて大切にマインドセットを育てていく気持ちで、気長に取り組む姿勢も大切ではないかと考える。

|

青島未佳 あおしま みか KPMGコンサルティング株式会社 アソシエイトパートナー 一般社団法人チーム力開発研究所 理事 九州大学大学院 人間環境学研究院 学術研究員 慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話㈱に入社。その後、アクセンチュア㈱、デロイト トーマツ コンサルティング㈱、㈱産学連携機構九州(九州大学TLO)、障害者福祉施設わごころの立ち上げ等を経て、2019年3月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。 九州大学ではチームワーク研究や組織づくりを主軸とした共同研究、コンサルティング、研修・講演などを実施。主な著書に、『リーダーのための心理的安全性ガイドブック』『高業績チームはここが違う:成果を上げるために必要な三つの要素と五つの仕掛け』(いずれも共著、労務行政)がある。 |