川内正直 かわうち まさなお

株式会社リンクアンドモチベーション

常務執行役員

従業員エンゲージメントの「調査」だけで終わらせないために

不確実で将来の予想が難しい「VUCA」と呼ばれる時代に、あらゆる企業が「変わり続けること」を求められている。そのため、変革の原動力となり得るファクターとして「従業員エンゲージメント」が注目されるようになり、エンゲージメントサーベイなどで自社の従業員エンゲージメントを調査する企業が増えている。

しかしながら、自社の従業員エンゲージメントを把握するだけで終わってしまい、改善、活用へとつなげられている企業は少ないのが現状だ。本連載の第2回では、従業員エンゲージメントを活用するに当たって大前提となる「個社最適戦略」について解説した。今回は、活用に向けて視野を広げて考えるための「全体接続戦略」について解説する。

多くの企業が陥る「部分対応」という落とし穴

目まぐるしく環境が変化する昨今、企業では常に新たな組織課題が生まれている。例えば、エンゲージメントサーベイを実施した結果、組織風土に課題があると分かったとしよう。その時、多くの企業は「それなら、コミュニケーションを活性化させよう」などと、一つの課題に対して一つの施策を行いがちだ。しかし、それでは本質的な解決には至らない。組織風土を変革したいなら、コミュニケーションだけを改善するという「部分対応」ではなく、育成や採用、人事制度まで含めて変えていく「全体接続戦略」を描かなければいけない。

活用戦略(2):「全体接続戦略」

組織課題に対しては、組織全体を俯瞰して捉え、複合的に戦略を講じていかなければいけない。なぜ、全体接続戦略が必要なのかといえば、そもそも組織というのは「要素還元できない協働システム」であるからだ。

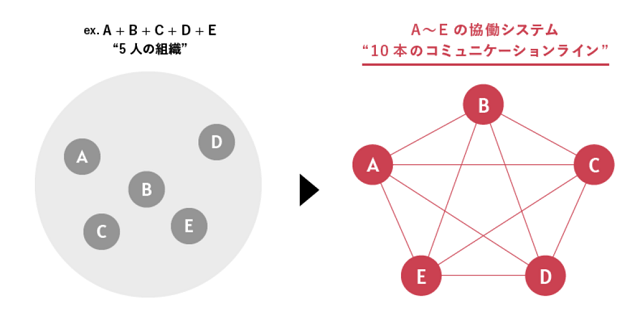

例えば、5人のチームをイメージしてほしい。このチームを、単に5人の存在として捉えるのではなく、「10本の関係性のある集団」と捉えるのが協働システムだ。つまり、組織を足し算で捉えるのではなく、それぞれが互いに連携・協力関係にある「クモの巣状の集合体」だと捉える[図表1]。

[図表1]5人のチームを「10本の関係性のある集団」と捉える

組織で問題が起きたとき、往々にして「あの人が悪い」「この人が悪い」という話になりがちだが、個々に問題を還元していては抜本的な問題解決には至らない。組織は、要素還元できない協働システムであり、組織の問題は「人」ではなく「間」に起こるからだ。上司と部下という個人と個人の「間」だけでなく、新規事業と既存事業、本社と支店、営業部隊と納品部隊など、組織のあらゆる問題は「間」に起こる。

例えるなら、組織は機械ではなく、生物のようなものだ。機械であれば、故障したら部品を交換すれば修理できるが、生物が病気になった場合、特定の器官を交換すれば良くなるわけではない。風邪をひいたら熱が出たり、喉が痛くなったり、さまざまな症状が現れるので、よく休んで体全体を元気にしなくてはならない。

組織で問題が起きたら、要素還元的に「部分」だけを見て対応するのではなく、「全体」を一つのシステムとして俯瞰して捉えることが重要だ。そのため、前述のとおり組織風土に問題があるとしたら、「コミュニケーションを活性化させよう」といった「部分対応」ではなく、組織全体を見て育成や採用、人事制度まで含めて変えていく全体接続戦略を描かなければいけない。

「5M」で事業戦略と組織戦略を接続する

本連載の第1回でも述べたとおり、エンゲージメント向上はそれ自体が目的ではなく、企業としての目的達成に活かしてこそ意味がある。エンゲージメントを活用して事業成果を創出し、ひいては企業価値の向上を実現するためには、経済産業省「人材版伊藤レポート」でも「経営戦略と人材戦略の連動」について言及されているように、「事業戦略と組織戦略の接続」と「組織戦略と各組織施策の接続」の二つを実現する、全体接続戦略が必要だ。

「事業戦略と組織戦略の接続」は、文字どおり事業戦略とエンゲージメント向上を含む組織戦略を接続して考えるという意味である。「組織戦略と各組織施策の接続」は、前述のとおり、組織施策を施策ごとに個別に考えるのではなく、組織施策全体を接続して考えるという意味である。

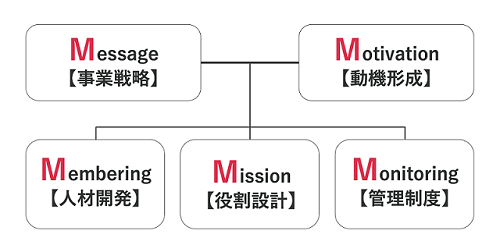

この全体接続戦略を描くために、ぜひ「5M」のフレームワーク[図表2]を活用してほしい。

「5M」は当社が作成したフレームワークで、組織を俯瞰して捉えたいときに役に立つ。とりわけ、事業戦略と組織戦略、組織戦略と各組織施策を統合して考えるときに効果的だ。

[図表2]組織要件フレーム「5M」

「5M」は[図表2]のように、五つのMで構成されており、上段に「Message」と「Motivation」の二つがある。企業経営においては、必ず「Message」と「Motivation」に何らかの課題が発生する。その課題を解決するための要素が下段にある「Mission」「Membering」「Monitoring」という三つのMだ。言い換えると、下段の三つのMは「Message」と「Motivation」の最大化を図るための操作変数であるといえる。

・Message【事業戦略】

企業活動は「マーケットに対するコミュニケーション活動」と捉えることができる。企業は商品・サービスを通して顧客にメッセージを発信しており、そのメッセージに対して顧客の共感が得られたとき、対価として代金をいただく。つまり、売上は、発信したメッセージに対するマーケットからの共感の総量だといえる。Message(事業戦略)は、「事業が発信するメッセージは明確になっているか?」「メッセージを反映した商品・サービス開発が行われているか?」といったポイントを踏まえて設計することが重要だ。

・Motivation【動機形成】

Motivationは、一人一人の従業員の共感、あるいは頑張る理由だと言い換えられる。「従業員のエンゲージメントファクター※を把握できているか?」「事業戦略の実現に向けた意欲を喚起できているか?」といった視点で設計する必要がある(※「エンゲージメントファクター」については後述する)。

・Mission【役割設計】

職掌や権限など組織内の分業設計、機能間連携を促す調整システムの設計を行う。

・Membering【人材開発】

外部からの人材採用や内部の人材育成、戦略的な人材登用や人材配置を行う。

・Monitoring【管理制度】

業績の予実管理を行う管理会計や、等級・評価・報酬などの人事制度、重点経営指標の設定を行う。

「5M」がリンクしている組織はうまくいく。ぜひ「5M」を適切に設計して、事業戦略と組織戦略、組織戦略と各組織施策の接続を図ってほしい。

どの要素でエンゲージメントを高めるか?

「5M」のMotivationに関する説明で、「従業員のエンゲージメントファクターを把握できているか?」が重要だと述べた。エンゲージメントファクターとは文字どおり、従業員エンゲージメントを左右する要因のことだ。当社では、「4P」という形でエンゲージメントファクターを四つに分類している[図表3]。

[図表3]エンゲージメントを左右する四つの要因「4P」

・Philosophy

企業の理念や経営計画、ブランドなど「目標の魅力」

・Profession

事業優位性や仕事のやりがい、商品サービスなど「活動の魅力」

・People

経営陣や仲間、組織風土など「組織の魅力」

・Privilege

給与や福利厚生、労働環境など「待遇の魅力」

「4P」を高めることで従業員エンゲージメントの向上につながるが、企業のリソースは限られているため、四つのPをすべて高められる企業はほとんどない。自社が高めるべきPを決めて、そこに注力することが重要だ。というのも、「4P」のどれに注力するかによって「5M」の設計が変わってくるからだ。分かりやすい例を挙げるなら、「Privilege」だ。待遇の魅力を高めることで従業員エンゲージメントの向上を図りたいのであれば、例えば、成果を出した従業員の報酬を多くする人事制度(Monitoring)が必要になるかもしれない。繰り返しになるが、「5M」は相互に影響し合っているので、全体を統合することが必要だ。

どのレイヤーで「5M」を考えるかが重要

「5M」のフレームワークは全社レベルだけで用いるものではなく、部署やチーム単位で考えることもできる。全社の「5M」、事業部の「5M」、各部署の「5M」、各チームの「5M」など、あらゆるレイヤーにおいて「5M」が連動している状態が理想だ。

これは、「全体」と「部分」の切り取り方の違いともいえる。個人を「部分」と見て事業部を「全体」と見ることもできるし、各事業を「部分」と見て全社を「全体」と見ることもできる。「部分」に寄りすぎて「全体」が損なわれても良くないし、「全体」を重視するあまり「部分」が犠牲になってもいけない。企業経営における永遠のテーマともいえることだが、「全体最適」と「部分最適」の同時実現を目指すべきだ。

どの切り取り方で、どのレイヤーで考えるべきかを意識しながら、「5M」を活用してほしい。

事例:エンゲージメント向上を軸にして風土変革に取り組む企業

今回は、エンゲージメントスコアを重要なKPIに設定して組織風土変革に取り組む、日本を代表する電機メーカーの事例を紹介する。

長い歴史と伝統を持つ同社は、典型的な日本の大企業だった。風土変革に取り組む前に行ったアンケートでは、「無駄な仕事が多い」「評価がフェアでない」「大企業病に陥っている」など、従業員から厳しい声が寄せられた。そこで、同社は、新たに策定する中期経営計画において、重要なKPIの一つとして従業員エンゲージメントを掲げ、従業員の挑戦を促す風土づくりに着手する。エンゲージメント向上に向けては、「4P」の中でもPhilosophyに注力。行動指針を含め、企業理念の浸透・実践に努めた。

具体的な施策としては、従業員が会社の方針を理解し、自らの役割を再認識できるよう、経営トップとの双方向セッションを行った。これは、「5M」のMission(役割設計)に当たる施策だ。社長自らが腹を割って従業員と話す機会として、国内外で年間30回以上開催した。

また、理念浸透のキーパーソンとなる管理職の強化にも力を入れた。新任の管理職だけでなく既存の管理職にも研修を行い、マネジメント力の変化を定量的に把握・開示した。これは、「5M」のMembering(人材開発)に当たる。

挑戦した従業員を積極的に評価・表彰する仕組みを設けたことも、注力した取り組みの一つだ。かつては、数字ばかりが評価され、プロセスや行動、将来への種まきなどはあまり評価されなかったが、成果だけでなく行動も評価する制度を再設計した。これは、「5M」のMonitoring(管理制度)に当たる施策だ。

このような施策を行った結果、新たな分野やプロジェクトへの挑戦が次々と生まれるようになった。同社は約4年にわたって組織風土変革に取り組んでいるが、株価・時価総額は4年で2倍以上になっている。同社の成功要因は、事業戦略と組織戦略をリンクさせていたことに尽きるだろう。加えて、「5M」の下段にあるMission、Membering、Monitoringをしっかり連動させていた点も見逃せない。

次回は「未来逆算戦略」

常に新たな組織課題が生まれてくる時代だが、ほとんどの企業は、問題が顕在化してから対応している。それゆえ、解決に至るまでに時間もコストもかかるし、解決できずに組織力の低下を招いてしまう例も少なくない。そうならないようにするには、問題が起きる前に予測して対処することが肝要だ。未来を予測し、先手先手の対応ができれば従業員エンゲージメントも向上しやすくなる。次回は、従業員エンゲージメントの活用戦略として、時間軸を伸ばして考えるための「未来逆算戦略」について解説する。

|

川内正直 かわうち まさなお 株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員 組織人事領域のコンサルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立ち上げ、新規事業「モチベーションクラウド」の拡大などをけん引。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』(翔泳社)。 |