川内正直 かわうち まさなお

株式会社リンクアンドモチベーション

常務執行役員

従業員エンゲージメントの「調査」だけで終わらせないために

不確実で将来の予想が難しい「VUCA」と呼ばれる時代に、あらゆる企業が「変わり続けること」を求められている。そのため、変革の原動力となり得るファクターとして「従業員エンゲージメント」が注目されるようになり、エンゲージメントサーベイなどで自社の従業員エンゲージメントを調査する企業が増えている。

しかしながら、自社の従業員エンゲージメントを把握するだけで終わってしまい、改善、活用へとつなげられている企業は少ないのが現状だ。今回は、従業員エンゲージメントを活用するに当たって大前提となる戦略について解説する。

多くの企業が陥る「他社模倣」という落とし穴

HR関連のメディアや書籍を見れば、他社のエンゲージメント向上施策は簡単に見つけられる。「この施策は良さそうだ」「この取り組みならうちでもできそうだ」と、他社で効果のあった施策を模倣する企業も多いが、それがうまくいくケースは実は少ない。従業員エンゲージメントを高めるために他社に倣ったのに、逆に従業員エンゲージメントが下がってしまうこともあるので注意が必要だ。

活用戦略(1):「個社最適戦略」

前回もお伝えしたとおり、エンゲージメント向上や組織変革に「絶対解」は存在せず、「最適解」があるだけだ。エンゲージメントは会社と従業員の「関係性」であり、会社によって当然「どのように関係性を築いていくか」の解は異なる。さらに、組織は変わり続けるものであり、過去・現在・未来という時間軸による違いも生まれる。つまり、他社の模倣がうまくいくケースは少ないし、過去に成功したことがずっとうまくいくとは限らない。他社の成功事例や自社の成功体験にとらわれず、「自社の今」に最適な戦略を探り続けることが重要だ。

業界の特徴を踏まえた戦略を描く

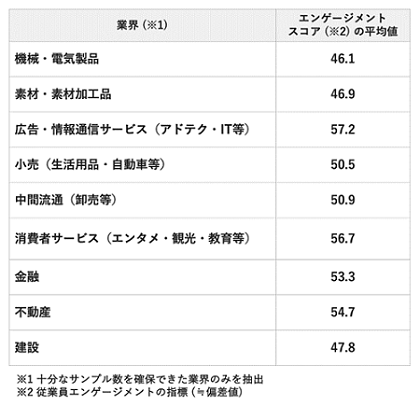

当社の研究機関であるモチベーションエンジニアリング研究所が行った「2022年従業員エンゲージメント実態調査」では、業界によって従業員エンゲージメントが異なることが明らかになった[図表1]。

[図表1]業界別のエンゲージメントスコアの平均値

資料出所:株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所「2022年従業員エンゲージメント実態調査」(2023年4月28日)https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=33

相対的に従業員エンゲージメントが高い業界としては、「広告・情報通信サービス」「消費者サービス」「不動産」が、低い業界としては「機械・電気製品」「素材・素材加工品」「建設」が挙げられる。業界によって従業員エンゲージメントが異なる要因はさまざまだが、企業規模や業界による競争力の源泉の違い、拠点展開の有無などが影響を及ぼしていると考えられる。

自社にとって最適なエンゲージメント向上戦略を導き出すためには、自社が属する業界の特徴(強みになりやすいポイントや弱みになりやすいポイント)を把握し、それを踏まえて戦略を立案することが重要だ。

組織状態に応じた戦略を描く

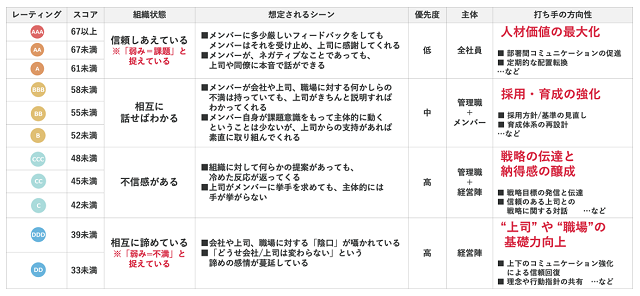

同じ課題を抱えている組織でも、従業員エンゲージメントの高低によって最適な戦略は変わってくる。また、一定以上の規模の企業になれば、部署ごとに従業員エンゲージメントに差が生まれてくるため、部署ごとにエンゲージメント状態を把握し、それに応じて戦略を変える必要がある[図表2]。

当社が提供しているエンゲージメントサーベイ「モチベーションクラウド」では、エンゲージメントスコア(≒偏差値)という指標で従業員エンゲージメントが算出される。当社では、エンゲージメントスコアの高低によって組織状態を大きく四つに分類し、それぞれの組織に適した戦略の方向性を示している。例えば、エンゲージメントスコアが平均を大きく下回っている組織は、経営陣と従業員が「互いに諦めている」状態だ。この状態のときは、経営陣が主体となり、いかに従業員との信頼関係を取り戻せるかがポイントになってくる。

[図表2]エンゲージメント状態によって組織の打ち手は異なる

組織のエンゲージメント状態に配慮しなかったために、失敗に終わってしまった施策例を二つ紹介しよう。

A社は、福利厚生の一環として従業員にマッサージの無料券を配布した。すると、従業員エンゲージメントが高い部署からは、「労ってくださり、ありがとうございます」と感謝の声が届いた。一方で、従業員エンゲージメントが低い部署では、裏で「これって、私たちにもっと働けってこと?」といった愚痴が噴出していた。

B社は、コミュニケーションを活性化させてオープンな組織風土を醸成しようと、他社の取り組みを参考にピザパーティーを開催した。しかし、パーティーで交わされた会話は上司や会社に対する愚痴ばかり。意図せず、組織風土の悪化を招いてしまった。

A社もB社も施策そのものが悪かったのではない。そのときの組織状態に適した施策ではなかったということだ。この2社のように、良かれと思ってやったことが裏目に出るケースは少なくない。戦略が奏功するかどうかは組織状態によって変わってくるため、まずは自社の(自組織の)従業員エンゲージメント状態を把握し、それに応じた戦略を適切なタイミングで実施することを心がけてほしい。

事例:徹底した理念浸透によってエンゲージメントを高めた企業

今回は、15年以上にわたって従業員エンゲージメントの向上に努め、事業拡大を続けてきたスーパーマーケットの事例を紹介する。

佐竹食品グループ(以下、同社)は、大阪を中心にスーパーマーケットを展開する会社で、現在55店舗を運営している。売上高は約783億(2022年度)、パート・アルバイトを含めた従業員数は約2800名だ。

従業員エンゲージメントの向上に取り組むきっかけ

現社長の梅原一嘉氏が社長に就任した2007年当時は、会社が徐々に拡大している時期で、事業も順調に成長していた。一方で、店舗数・従業員数の増加に伴い、経営と現場との距離が広がっていき、梅原氏が大切にしたい想いが現場に伝わらなくなっていた。それを象徴するのが「アスパラガス事件」だ。

ある日、梅原氏が店舗を巡回していると、「ネズミ色の商品」が目に留まった。近づいて見ると、それは先端にカビが生えたアスパラガスだった。販売価格は1束10円。従業員に問いただしたところ、悪びれる様子もなく、「安いから、みんなどんどん買っていきますよ」と言う。現在では考えられないことだが、これを聞いて、「このままでは、うちのスーパーはつぶれる」という危機感に襲われたのが、従業員エンゲージメントの向上に取り組む大きなきっかけになった。

具体的なエンゲージメント向上戦略

同社はまずエンゲージメントサーベイを導入し、自社の従業員エンゲージメントを測定し、組織状態を把握した。案の定、従業員エンゲージメントは低かったが、その後、組織状態に合わせてさまざまな戦略を講じていく。

・2008~2011年:徹底的に発信し続ける! エンゲージメントスコア40~50

従業員エンゲージメント調査によって組織状態が良くないことを認識した梅原氏は、「まずは従業員全員が同じ方向を向くことが重要だ」と考えた。そこで、会社が「目指す姿」を掲げ、従業員に伝えることから始めた。「日本一楽しいスーパー」という企業理念を掲げ、理念浸透と従業員の一体感醸成を目指して社員総会を開始。さらに、理念を定着させるために、理念を組み込んだ人事制度を策定した。

・2012~2016年:徹底的に役割を示す! エンゲージメントスコア50~60

この時期は、会社全体に「目指す姿」が浸透してきた一方で、それを各部門に落とし込むことに苦労していた。そこで、部門の役割やミドルマネジャーの役割を明確にした。「『部門の志』策定プロジェクト」では、日本一楽しいスーパーを目指すために、例えば「精肉部門はどうあるべきか?」というように部門ごとの「志」を策定した。また、店長・主任の役割を明確にして、育成のための研修を実施。その上で、1on1面談でミドルマネジャーから部下に会社と部門の目指す姿を伝える機会を設計し、双方の成長を促した。

・2017~2019年:徹底的に落とし込む! エンゲージメントスコア60~70

この時期は、理念や目標を個人レベルにまで落とし込むために、社内表彰制度を設けた。表彰者は、「お客さまが楽しいこと」を示す業績と、「従業員が楽しいこと」を示すエンゲージメントスコア、この二つの指標で選出されるのが特徴だ。また、理念や行動指針を詳しく解説したハンドブックを全従業員に配布して研修を行うことで、従業員の企業理解をもう一段深めていった。

・2020年~:徹底的に追求する! エンゲージメントスコア70~80

従業員エンゲージメントは高い水準に達していたが、さらなる高みを目指して、階層・職種を問わず新たな基準を設けた。パート・アルバイトの人事制度を更新したのもその一つだ。パート・アルバイトの能力や意欲をさらに引き出すべく、期待する能力や成長ステップを人事制度として可視化した。

従業員エンゲージメントの向上による成果とポイント

同社は、従業員エンゲージメントの向上に取り組み始めてから現在まで、15年連続で売上・店舗数を伸ばし続けている。また、従業員エンゲージメントが高い企業を表彰する当社主催のイベント「ベストモチベーションカンパニーアワード」では、名だたる企業をおさえて5年連続日本一となり、殿堂入りを果たした。以来、「日本一エンゲージメントが高い企業」として知られるようになった。

同社の成功要因は、従業員エンゲージメントを定点観測しながら、最適な戦略を講じ続けてきた点に尽きる。戦略の軸になったのが、徹底した理念浸透だ。従業員が増えると理念が伝わらなくなりがちだが、パート・アルバイトも含め、全従業員への理念浸透に努めてきた。それゆえ、経営から現場まで判断がぶれず、現場の主体性に任せられる組織へと成熟した。

例えば、地震によってある店舗の周辺一帯が停電になった際、「こういうときに『日本一楽しいスーパー』だったらどうあるべきか」を考え、現場の判断でお客さまのために商品を販売したと言う。レジが動かないので計算は電卓。溶けてしまうアイスクリームは、無料で配った。「アスパラガス事件」が起こっていた頃とは見違えるほどの変化であり、理念に基づいて従業員が最適な意思決定ができるようになったことも、もはや競争優位の源泉の一つとなっている。

また、多店舗展開するスーパーマーケットなので、当然ながら店舗・部署ごとに課題は異なる。全社で従業員エンゲージメントの向上に取り組むだけでなく、各現場で組織改善を進めてきたことも成果につながった要因の一つだと言えるだろう。

次回は「全体接続戦略」

目まぐるしく環境が変化する昨今、どんな企業でも常に新たな組織課題が生まれている。そんな中、例えば「組織風土が良くないから、コミュニケーションを改善しよう」というように、多くの企業は一つの課題に対して一つの施策を行いがちだが、それでは課題解決には至らない。組織風土を変えたいなら、コミュニケーションだけでなく育成や採用、人事制度まで含めて変えていく「全体接続戦略」を描かなければいけない。次回は、従業員エンゲージメントの活用戦略として「全体接続戦略」について解説する。

|

川内正直 かわうち まさなお 株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員 組織人事領域のコンサルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立ち上げ、新規事業「モチベーションクラウド」の拡大などをけん引。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』(翔泳社)。 |