川内正直 かわうち まさなお

株式会社リンクアンドモチベーション

常務執行役員

従業員エンゲージメントとは

従業員エンゲージメントとは、一般的に、従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった意味で用いられる言葉であり、当社では「会社と従業員の相互理解・相思相愛度合い」と定義している。従業員エンゲージメントは企業の組織状態を表す指標と言えるものであるため、近年は従業員エンゲージメントの向上に力を入れる企業が増えている。

背景には、まず商品市場の変化がある。近年の商品市場では一度ヒット商品を生み出しても売れ続ける期間が短くなっており、企業には、次々と新しい商品・サービスを生み出すことが求められるようになった。従来は、一つのヒット商品を大量生産していくために、生産設備やインフラなどの「ハード」の重要度が高かったが、昨今は、新しいものを次々と生み出し続けていくために、その主体となる人、つまり「ソフト」の重要度が高まっている。人的資本が競争優位の源泉になりつつあるのは商品市場における大きな変化だと言えるだろう。

同時に、競争力の源泉となる従業員を維持・獲得し続けるためには労働市場で選ばれる必要があるが、労働市場においても大きな変化が起きている。顕著なのは、価値観の多様化と流動化の加速だ。給与や役職だけでなく、成長ややりがい、自分らしく働けることを求める若手が増え、「この会社は違う」と感じれば転職しやすくなっているのが、昨今の労働市場の傾向だ。価値観の多様化と人材の流動化が進んだ結果、企業と個人の関係は、縛り・縛られる「相互拘束関係」から、選び・選ばれる「相互選択関係」に変化したと見ることができる。

このような商品市場、労働市場の変化によって、従業員から選ばれ続ける重要性も、難易度も上がっている。従業員から選ばれ続け、その力を十分に引き出す企業になるために、従業員エンゲージメントが重視されるようになり、その向上に取り組む企業が増えている。

従業員満足度との違い

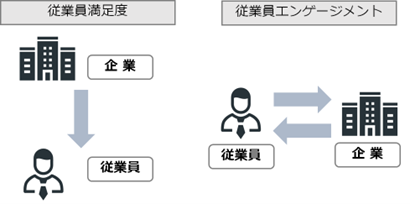

従業員エンゲージメントと混同されがちな言葉に「従業員満足度」があるが、両者は同義ではない[図表1]。

従業員満足度は文字どおり、「従業員が会社に対して満足している度合い」のことだ。福利厚生や働きやすい環境づくりなどは分かりやすい例だが、会社が従業員に何かを提供し、それに対して従業員がどの程度満足しているのかを示す指標が従業員満足度である。

一方、従業員エンゲージメントは、会社と従業員が共に成長しながら同じ目的に向かっていくという、双方向の関係性がベースになった概念だ。当社では「相思相愛度合い」と表現しているように、従業員から会社へ、会社から従業員へと双方向に矢印が向いているのが従業員エンゲージメントの特徴である。

[図表1]従業員満足度と従業員エンゲージメントの違い

また、従業員満足度が「今、楽しく働きやすいか、そうでないか」という「過去や現在の満足」であるなら、従業員エンゲージメントは「この会社には未来がある」と信じられること、つまり「未来への期待」である。時間軸も全く異なる概念だと理解してほしい。

もちろん、従業員満足度が高いに越したことはないが、従業員満足度を高めたからと言って従業員の貢献欲求を引き出せるとは限らない。自分の会社に満足していて、「この会社にいるとメリットが多い」「この会社は居心地が良い」と思うのと、自分の会社に対して愛着や貢献意欲を持っていて、「この会社をもっと良くしたい」「会社を変えていくことにワクワクする」と思うのは、一段も二段もレベルが違う話だ。後者のような想いを引き出したいのであれば、従業員エンゲージメントの向上に努めなければいけない。

人的資本経営で注目される従業員エンゲージメント

昨今のHR界隈では、「人的資本経営」という言葉を聞かない日はない。人的資本経営とは、端的に言えば、人材への投資によって企業価値を高める経営のことであり、従来のように人材を「コスト≒費用管理の対象」と捉えるのではなく、「資本≒投資の対象」と捉えるのが特徴だ。従業員エンゲージメントは、この人的資本経営の重要な指標の一つとしても注目されている。

内閣官房が発表した「人的資本可視化指針」においても、従業員エンゲージメントは企業価値向上につながる指標であるとされており、実際に、従業員エンゲージメントが事業に好影響をもたらすことを示す調査結果もある。例えば、当社と慶應義塾大学 大学院経営管理研究科/ビジネス・スクール 岩本研究室との共同研究(2018〜2019年)では、従業員エンゲージメントと営業利益率、労働生産性との相関が既に明らかになっている。

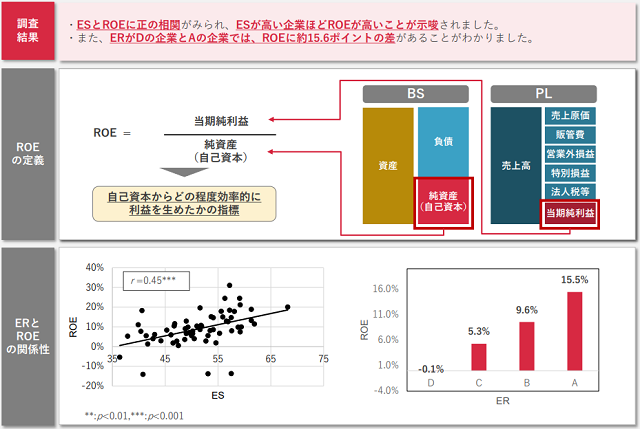

また、当社の研究機関であるモチベーションエンジニアリング研究所が行った「従業員エンゲージメントと投資指標の関係性」に関する調査では、従業員エンゲージメントの指標である「エンゲージメントスコア」が高い企業ほど「ROE」[注1]や「ROIC」[注2]が高いことが示唆された。従業員エンゲージメントが高い企業ほど、資本をより効果的に活用し、収益につなげられる可能性が高まるということだ。

注1 ROE:自己資本からどの程度効率的に利益を生めたかの指標。

注2 ROIC:投下資本からどの程度効率的に利益を生めたかの指標。

さらに、エンゲージメントスコアとPBR[注3]にも正の相関が見られ、エンゲージメントスコアが高い企業ほどPBRが高いことが示唆された[図表2]。「PBR=1倍」は株価と資産価値が同じであることを意味するが、エンゲージメント・レーティング[注4]が「D」の企業はすべてPBRが1を下回っていたのに対し、エンゲージメント・レーティングが「A」の企業の80%はPBRが1を上回っていた。

注3 PBR:株価が企業の資産価値に対して割高か割安かを判断するための指標。

注4 エンゲージメント・レーティング:「エンゲージメントスコア」に応じて「AAA」から「DD」の11段階でランク付けしたもの。本調査では簡略化のため、「D」「C」「B」「A」の4群に分類をして分析している。

[図表2]エンゲージメントスコア(ES)とPBRの関係性

資料出所:株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所「従業員エンゲージメントと投資指標の関係性についての調査結果」(2023年7月21日) https://www.lmi.ne.jp/about/me/finding/detail.php?id=35

従業員エンゲージメントはグローバルスタンダードな指標

2023年3月期決算より有価証券報告書における人的資本の開示が義務化されたが、それ以前から、上場企業を中心に人的資本の状況を開示する企業が増えている。日経225銘柄構成企業が公表している統合報告書を対象に人的資本情報の開示状況を調べた当社の調査では、開示項目として多い順に、「人権」「女性管理職比率」「従業員エンゲージメント」となっている。

中でも、従業員エンゲージメントを開示する企業は右肩上がりで増えており、2022年の統合報告書では、従業員エンゲージメントに言及している企業は7割超に上った。ドイツ銀行やバンク・オブ・アメリカ、アリアンツ(独の金融グループ)など、海外における人的資本経営の先進企業でも従業員エンゲージメントは重要指標として採用されており、今やグローバルスタンダードな指標になっている。

従業員エンゲージメントの向上が不可欠な理由

不確実で将来の予想が難しい「VUCA」と呼ばれる時代に、もはや現状維持で生き残っていける企業などなく、あらゆる企業が「変わり続けること」を求められている。企業は、事業戦略や組織戦略を大胆かつスピーディーに変化させ、時代に適応していかなければならない。そして、企業が変革を図る際、従業員エンゲージメントが大きな原動力になる。なぜなら、戦略の「振り幅」や「実行力」は、従業員エンゲージメントに左右されるからだ。

従業員エンゲージメントが高い組織はドラスティックな戦略変更にも適応できるが、従業員エンゲージメントの低い組織では大幅な戦略変更は難しくなる。つまり、戦略の「振り幅」が小さくなってしまうのだ。また、どれだけ立派な戦略を打ち出そうとも実行されなければ意味がない。戦略を実行するのは現場で働く一人ひとりの従業員であり、当然のことながら、従業員エンゲージメントが高い組織ほど戦略の「実行力」も高くなる。壁にぶつかっても、「さあ、どのように乗り越えていこうか」と、変化を楽しみながら競争優位を築いていくことができるのだ。

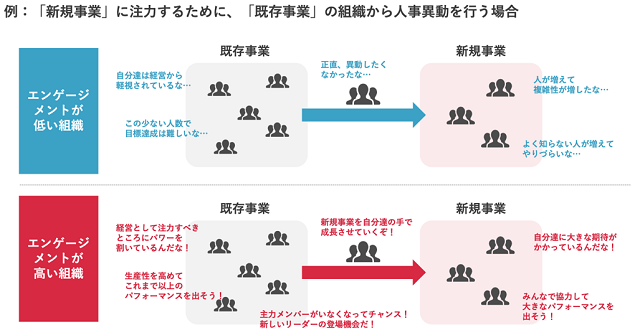

従業員エンゲージメントが高い組織と低い組織で、従業員の感情面にどのような違いが生まれるかを見ていこう[図表3]。近年は、既存事業を伸ばしながら新規事業を立ち上げる企業も増えている。いわゆる「両利きの経営」だ。両利きの経営を推進するためには、既存事業と新規事業の両立がポイントになってくる。

このとき、企業への理解・共感がない組織、つまり従業員エンゲージメントが低い組織では、新規事業を立ち上げようとしても「既存事業を蔑ろにするのか…」「新しい仕事を増やさないでほしい…」といった感情が先立って、変化が受け入れられないことがある。また、新規事業に人を引き抜かれた既存事業のメンバーは、「この人数で目標を達成できるはずがない…」と、モチベーションが低下しがちだ。

一方で、企業への理解や愛着心が深い組織、つまり従業員エンゲージメントが高い組織の場合、新規事業にアサインされたメンバーには「会社の期待に応えよう」「自分たちの手で成功させるぞ!」といった感情が生まれる。既存事業のメンバーも「新規事業を支えられるよう、これまで以上に生産性を高めよう」と、高いモチベーションを保って仕事に取り組む。また、主力メンバーが抜けたことをチャンスと捉え、新しいリーダーが生まれてくるものだ。

[図表3]従業員エンゲージメントが高い組織と低い組織で、従業員の感情面にどのような違いが生まれるか

このように、従業員エンゲージメントの状態によっては、新規事業を立ち上げるか否かといった経営判断すら左右されることもある。

従業員エンゲージメントを高めるに当たっての「三つの注意点」と「三つの戦略」

これからの時代、従業員エンゲージメントの向上は、あらゆる企業にとって重要なテーマの一つになってくるはずだ。しかし、やみくもに従業員エンゲージメントを高めれば良い訳ではない。以下の三つの注意点は心にとどめておいてほしい。

(1)従業員エンゲージメントの向上に「絶対解」は存在せず、あるのは「最適解」のみ

エンゲージメント向上に「絶対解」はない。エンゲージメントは会社と従業員の「関係性」であり、会社によって当然「どのように関係性を築いていくか」の「最適解」は異なる。そのため、業界における特徴や、自社や自部署の組織状態を踏まえて適切な打ち手を描く「個社最適戦略」が必要だ。これについては、本連載の第2回で解説する。

(2)従業員エンゲージメントの向上を目的とするのではなく、業績や企業価値の向上に接続させる

従業員エンゲージメントを高めることは重要だが、それを最終目的としてはいけない。「従業員エンゲージメントを向上させることによって何を実現したいのか?」が本質であるはずだ。多くの企業では、「従業員エンゲージメントの向上」→「〇〇の向上」→「業績や企業価値の向上」といった図式になるだろう。このとき、自社における「〇〇」は何か、目的を実現するための筋道を明確にした上で、従業員エンゲージメントの向上に取り組まなければいけない。

そのためには、事業戦略と組織戦略や、各組織施策を連動させて考える「全体接続戦略」を描くことが必要なため、本連載の第3回で詳しく解説する。

(3)従業員エンゲージメントは「一度高めて終わり」ではなく、長期的な視点で「高め続ける」

何もしていなかった企業が何らかの取り組みを行うことで、従業員エンゲージメントが高まることはあるだろう。そこで、「これをやっておけば大丈夫」と同じ施策をやり続ける企業は少なくない。もしくは、一度、従業員エンゲージメントが高まったことで、「このくらいで大丈夫だろう」と安心して取り組みをやめてしまう場合もある。

しかし、事業環境の変化、顧客との関係性の変化、社内の体制変更、個々の従業員のコンディションの変化など、さまざまな要因によって従業員エンゲージメントは変動する。短期的に組織改善を成功させるだけでなく、常に組織状態をウオッチし、長期的に実現したい理想の組織に向けて、やり方を見直し続ける必要がある。この点は、「未来接続戦略」として本連載の第4回で解説する。

従業員エンゲージメントの重要性が認識され始めたことで、エンゲージメントサーベイなどを導入して自社の従業員エンゲージメントを「調査」する企業は増えている。しかしながら、従業員エンゲージメントの「改善」や、その先の「活用」までできている企業は多くない。そこで、次回から、従業員エンゲージメントの活用戦略として上記の「個社最適戦略」「全体接続戦略」「未来逆算戦略」という三つの戦略を紹介していく。

|

川内正直 かわうち まさなお 株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員 組織人事領域のコンサルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立ち上げ、新規事業「モチベーションクラウド」の拡大などをけん引。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』(翔泳社)。 |