山本奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 パートナー

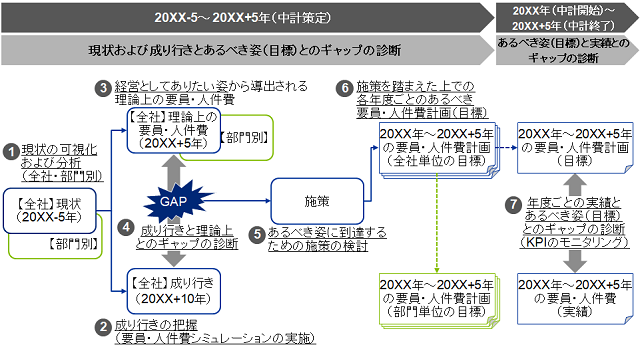

今回は、成り行きでの要員・人件費シミュレーションとあるべき姿(目標)とのギャップ分析([図表1]の❹)と、その結果を踏まえた必要施策の検討([図表1]の❺)方法について解説する。

[図表1]要員・人件費計画策定のアプローチ(7Step)

資料出所:デロイト トーマツ コンサルティング作成(以下図表も同じ)

要員・人件費計画の考え方

第3回で解説した成り行きのシミュレーションの結果と、第4回で解説した理論上のあるべき要員・人件費の値を比較すると、当然ながらそこには差異が発生する。通常は成り行きのシミュレーションの結果から算出された総額人件費のほうが、理論上のあるべき人件費(=許容人件費)よりも過大になっていることがほとんどであり、許容人件費の枠内に総額人件費を収めるために、どのように人件費を削減すべきか、ということが次の命題になる。

ただし、非常に高い成長目標を掲げている場合は、売上計画の急激な拡大に応じて許容人件費の枠も大きくなった結果、成り行きのシミュレーションで算出された総額人件費よりも許容人件費のほうが大きくなることもある。その場合、将来に向けて人員の抑制/削減や人件費削減を行う必要はないが、反対に、売上計画実現のための人数が不足している(すなわち、成り行きの人数では生産性向上の要求度が高くなりすぎる)可能性があり、人員数をいかに増加させるか、という検討が必要になる。

では、あるべき姿(目標)と成り行きのギャップを解消し、要員・人件費計画を策定するためには、どのように検討を進めていくべきであろうか。

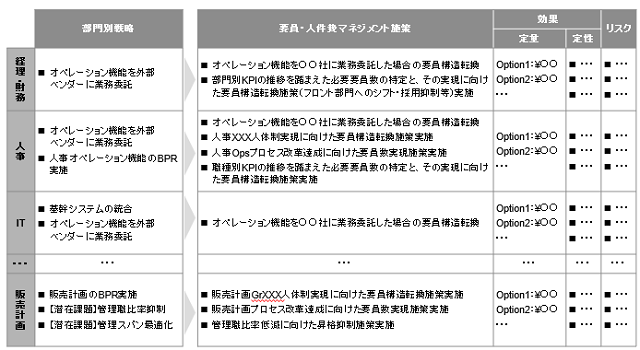

以下の[図表2]は、要員計画を考える際の考え方を図示したものである。

[図表2]必要人員数・生産性の考え方

これは、横軸に人員数・縦軸に生産性(1人当たり売上高)を持ち、その二つを乗じた結果としての売上高を表している。黄色の〇が現状の売上高(つまり、現状の人数と現状の1人当たり売上高)であり、目標の売上高は図表状の黄色の線、そして、将来に向けた要員計画を検討するということは、この将来の目標とする売上高を、どのような人数と生産性の組み合わせで実現するか、を検討することなのである。

例えば、現状の売上高が500億円、将来の目標売上高がその2倍の1000億円だったとしよう。現状は5000人の社員が1人当たり売上高1000万円で500億円の売上高を実現していたとした場合、方向①のように、今の人数と全く同数で目標売上高を実現しようとすると、1人当たり売上高を2倍の2000万円にすればよい(1000億円=2000万円×5000人)し、方向②のように1人当たり生産性を現状と同額とするのであれば、人数を2倍の1万人にすればよい(1000億円=1000万円×1万人)ということである。そして、方向①と方向②は人数/生産性を現状と同数に置いた極端な組み合わせの例であるが、同様の考え方で、現実的な人数と生産性の組み合わせを検討することがすなわち、将来の要員・人件費計画を考える、ということなのである。

ちなみに、人件費は[図表2]上には表されていないが、人数を検討する際に、その人数を確保した場合に許容人件費の枠内に収まるか否かの検証を同時に行うことにも留意されたい。

ギャップ解消のための検討の方向性

それでは、上記の考え方を踏まえて、成り行きのシミュレーションの結果と許容人件費のギャップを解消し、あるべき要員・人件費計画を検討するためには、何を考えるべきであろうか。基本的には、以下の二つの観点について、それぞれ何がどこまでできるのかを考えることになる。

A:人数を減らす(=生産性を向上させる)

B:平均人件費を抑制する

A:人数を減らす(=生産性を向上させる)

平均人件費は成り行きシミュレーションの水準を維持したまま、成り行きシミュレーションにより想定される人数よりも将来の人数を少なく見積もることにより、総額人件費を抑制するという考え方である。これは、あくまで“将来の”人数を削減するという施策のため、リストラ等の人員削減施策ではなく、今後採用する人数を成り行きシミュレーションで想定した人数よりも少なくするといった施策により実現を目指す。

しかし、人数を減らすということは、すなわち目標売上高を実現するために必要となる1人当たり生産性はより高くなるため、現実的にどこまでの生産性向上が可能であるかを見極めた上で、どこまで将来の必要人数を減らすことが可能かを慎重に見極める必要がある。

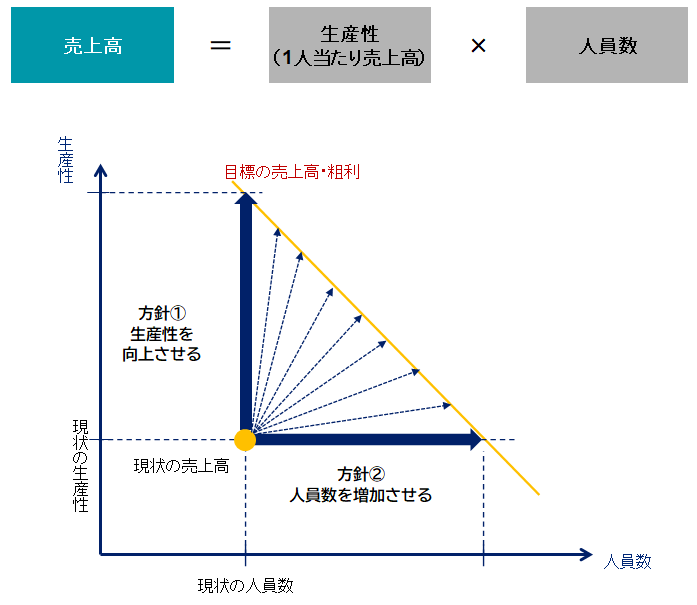

生産性向上に向けては、[図表3]のように、各機能において考え得る生産性向上施策を洗い出し、その効果を一つ一つ積み上げていくことが必要になる。また、各施策の効果についても施策の実行度合いに応じてオプションが想定されるため、それぞれに効果を想定し、実際にどの施策をどこまで実施して、どの程度の効果を見込むか、ということをいくつかのパターンで算出した上で、実現可能な生産性向上度合いを見積もることになる。

[図表3]生産性向上施策例

さらに、将来の必要人数を検討する際には、売上・利益計画の達成という観点だけでなく、組織の継続性や要員構成の健全性といった人事的な観点からの検証も必要となるため、この点についても併せて検討を行うことが肝要である。

B:平均人件費を抑制する

成り行きのシミュレーションの結果算出された総額人件費と許容人件費のギャップを解消するためのもう一つの施策の方向性として、平均人件費を抑制することが考えられる。つまり、人数は成り行きのシミュレーションと同程度、もしくは生産性向上があまり見込めない場合には成り行きのシミュレーション以上の人数が必要である、となった場合、平均人件費を抑制し、許容人件費の枠内に収めることを志向するのである。

しかしながら、実際には人件費の水準をコントロールすることはかなり難しいと言える。想定される施策としては、例えば複数の職種(総合職と事務職等)が存在する会社の場合、総合職が実施している定型的な業務を切り出して、相対的に平均単価の低い事務職に移管し、要員構成の比率を変える等の施策により平均人件費を抑制するなどが考えられる。しかし、総合職自体の平均人件費を成り行きシミュレーションよりも抑制しようとすると、昇格・昇給の運用を見直す等の対応が必要となり、実際にどこまで実現が可能か、また、人事制度の見直し等の制度変更を行う場合でも、制度見直しの効果発現までにかかる時間を考えると、かなり限定的な効果しか見込めないことが多いと想定される。

そして最終的に、人数・平均単価・生産性の三つのパラメーターについて、それぞれ取り得る施策と想定される効果を見極め、現実的に実現可能かつ効果の高い組み合わせを検討することで、将来の要員・人件費計画へと落とし込むのである。

|

山本奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 人事中計の策定、要員・人件費計画の策定(Workforce Planning)および最適化マネジメント、要員・人件費計画策定プロセスの高度化、人材のトランジション実行支援、組織・人事戦略策定、同一労働同一賃金、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進支援、People Analytics、人事制度設計等、組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事している。 共著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント ~7つのストーリーから読み解く』『"未来型"要員・人件費マネジメントのデザイン』(ともに労務行政) |