山本奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 パートナー

第2回から第5回にかけて、要員の“数”(と人件費)についての解説を行ってきた。しかし、要員計画を策定する際には、何人必要かという「量」の観点に加えて、それがどのようなスペックを有した人材であるべきなのか、という「質」の観点についても検討を行う必要がある。

そこで、第6回の今回は、人材の「質」に関する考え方について述べたい。

必要な人材スペックの考え方

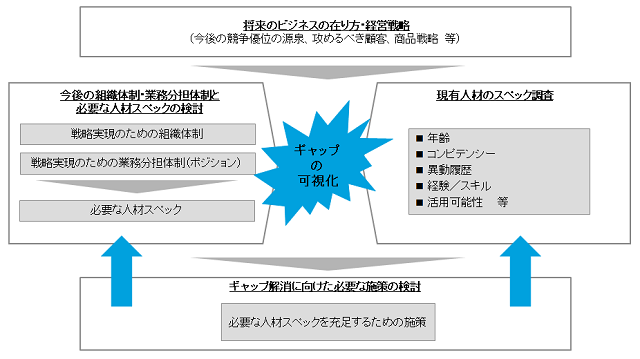

必要な人材スペックを考える際には、以下の3ステップで検討を行う必要がある[図表1]。

Step1:将来のビジネスの在り方・経営戦略実現に向けた、今後の組織体制・業務分担体制と必要な人材スペックの検討

Step2:現有人材の保有スペックの把握とギャップ診断

Step3:ギャップ解消に向けた必要な施策の検討

[図表1]必要な人材スペックの検討フレーム

資料出所:デロイト トーマツ コンサルティング作成(以下図表も同じ)

以下、それぞれのステップについて解説を行う。

Step1:将来のビジネスの在り方・経営戦略実現に向けた、今後の組織体制・業務分担体制と必要な人材スペックの検討

人員数についての検討を行う際には、売上・利益目標といった数値的な将来計画を達成するための制約条件をトップダウンで試算した。人材スペックについての検討に際しても同様に、将来の経営計画・経営戦略を実現するためにどのようなスペックを有した人材が必要か、というトップダウンの観点からの検討を行う必要がある。その際、いきなり必要な人材のスペックについて検討を始めるのではなく、以下の順序で検討を進める必要がある。

どのような経営戦略・事業戦略により経営目標を達成するのか(どこで勝つのか)

↓

戦略を実現するために、どのようなケイパビリティが必要か(どのように勝つのか)

↓

ケイパビリティ構築・維持に向けた組織体制・業務分担体制と、その担い手となる人材が保有すべきスペック

このときのポイントとしては、経営戦略・事業戦略からケイパビリティへの落とし込みの際に、“あるべき状態”を可能な限り具体的に記述することである。例えば、「コスト競争力を高める」ことが経営戦略・事業戦略として掲げられていた場合、その実現に向けたあるべき状態を書き出す際、“〇〇コストの削減”といった記載にとどまりがちである。しかし、こうした記述内容では、この戦略実現のために必要な人材スペックを想定することが難しい。その戦略を実現するためには、何をどう考え、どういった行動を取るべきかまで具体的に書き出すことが必要となる

※購買機能における記載例:

×:仕入れルートの選定・絞り込み、仕入れコストの削減

○:個々人が常に仕入れ価格の推移や調達先との関係性に目を配り、会社にとって最もコストメリットがある仕入れルートを臨機応変に判断している…など

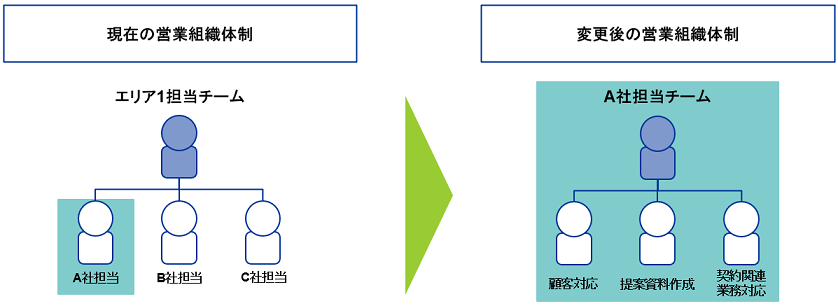

また、求める人材スペックを定義するに当たり、組織体制・業務分担体制を想定することも重要なポイントとなる。例えば、[図表2]のように、これまでは“エリア別にチームを組成し、メンバーがそれぞれ担当顧客を持つ体制”から、“顧客別にチームを組成し、チーム内で営業にかかるプロセスを分担して業務を行う(顧客対応、提案資料作成、契約関連業務対応等)体制”に移行する場合、営業機能における人材に求められるスペックは大きく異なってくることが分かるだろう。そのため、どのような体制で業務を行うのかを想定することも、必要スペックの定義には重要となってくるのである。

[図表2]組織体制・業務分担体制の検討イメージ

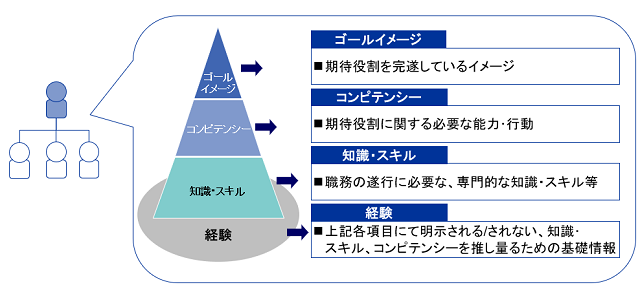

では、必要な人材スペックはどのような観点で定義すべきであろうか。必要な人材スペックは、主に、「コンピテンシー」「知識・スキル」「経験」の三つと、これらを導出する元となる“ゴールイメージ”の観点で定義を行うことが一般的である[図表3]。

[図表3]人材スペックを定義する際の観点

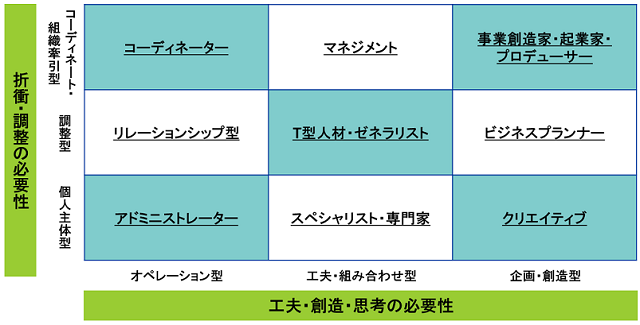

コンピテンシーは、その人材が期待役割を完遂するために必要な能力や行動特性を指す。定義を行う際には、一つ一つのポジションについて必要なコンピテンシーを個別に定めるのではなく、例えば[図表4]のようにコンピテンシーマップを作成し、各ポジションがマップ上のどのタイプに該当するか、といった整理を行うことが多い。

ちなみに、[図表4]のマップは縦軸に業務を行う際の折衝・調整の必要性を、横軸に工夫・創造・思考の必要性を置き、9象限に区分した場合の分類例である。

[図表4]コンピテンシーの分類例(9Map)

[注]実際には、上記の九つに分類した各タイプについてコンピテンシー定義を策定し、これらのタイプと各ポジションの対応を確認して、どのポジションにどのようなコンピテンシーが求められるのかを示す。

また、知識・スキルは、業務遂行に必要となるいわゆる“専門性”を、経験は、コンピテンシーや知識・スキルとして明示される/されない要素を推し量るための基礎情報を指す。このうち経験については、コンピテンシーや知識・スキルを獲得するための手段の一つであるが、必ずしも当該経験を必要としない場合も想定されるため、サブ項目的な位置づけとされることも多い。

これらの要素を定義するに当たっては、以下の2点に留意する必要がある。

- ポジションではなく、セグメントで定義を行うこと

- 必要最低限のスペックを定義すること

必要な人材スペックを定義する際、各部門が必要とする人材の要望から定義をしようとすると、部門ごとの観点の違い等により無数のパターンが発生することが容易に想像できるだろう。しかしながら、実際に必要スペックを定義し、それを採用や育成、異動配置といった実務に使っていこうとすると、一定の固まりで人のタイプを捉えておかなければ運用に堪えないことは明らかである。

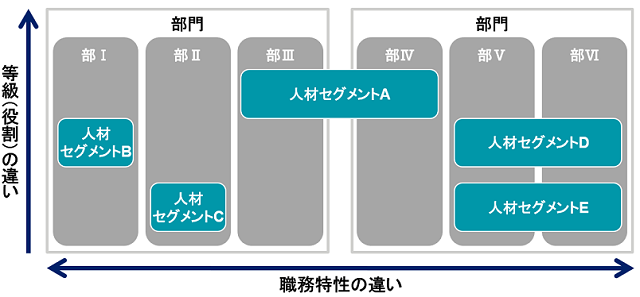

そこで、人材スペックを定義する際には、類似した要素を有する人材をまとめて“セグメント”として捉え、セグメントごとに必要スペックを定義する、という考え方が重要となる[図表5]。

[図表5]セグメントの考え方

また、必要なスペックを定義する際、どうしてもあれもこれもできる人がよい、こういうスキルを持っているとなおよい、というように、どんどんと要求が高ぶれしていきがちになる。そして、出来上がった必要人材スペックの定義を見ると、完全無欠のスーパーマンになってしまうことがよくある。しかし、そんな人材は社内を見渡しても1人もいなかったり、そもそもその要件をすべて満たした人材のみがそのポジションに就く訳ではなかったりするのが実際である。

そのため、必要な人材スペックを定義する際には、『そのポジションに就くために必須となる要件』のみを絞り込んで定義を行うことが重要である。そして、この観点で定義を行うと、特に知識・スキルや経験については、“あればなおよし”というものがほとんどであり、実際に“必須”となる知識・スキルや経験は存在しない、という結果になるポジションも一定数出てくることになるだろう。

ただ、実際の採用や異動配置の検討を行う際にこれらの定義を用いていこうとする場合には、できるだけ要件を絞り込んだほうが多くの候補人材が挙がってくることになり、運用の実務にも十分耐え得るものとなるだろう。

Step2:現有人材の保有スペックの把握とギャップ診断

次に、定義された必要な人材スペックに対して、現有人材がそれらのスペックをどの程度有しているのか、現状を把握し、組織上の必要性と保有状況とのギャップ診断を行う。

現状調査に際しては、既に保有している情報を用いることも可能であるが、多くの場合、十分なデータがそろっていないため別途調査を行う必要がある。また、コンピテンシーについては、よく行動評価等の名目で評価制度に組み込まれていることも多いため、評価のデータを使えないか、という話になることも多い。しかし、実際の評価結果はさまざまな文脈の中でつけられていたり(この人は昇格対象年次だから昇格できる評語をつけよう、など)、評価者のバイアスも多かれ少なかれ存在したりするため、筆者らが診断を支援する場合は評価とは別に現状調査を行うことがほとんどである。

また、特に知識・スキル、経験といった情報については、継続的に情報を収集していくことが必要となるため、例えば年に1回の自己申告時に自身の知識・スキルや経験の棚卸しをさせる等、元々あるプロセスの中に必要な情報を収集できる仕掛けを組み込むなどして、情報が常に最新化される状態を担保することが重要である。

Step3:ギャップ解消に向けた施策の検討

必要人材スペックと、現有人材の保有スペックのギャップを把握した後は、そのギャップをどのように解消するか、施策の検討を行う。施策は主に、①採用、②異動・配置(アサイン)、③育成(OJT/OFF-JT)の三つの観点から検討される。それぞれの検討を行う際のポイントは以下のとおりである。

①採用:新卒で採用するか、中途で採用するかの検討に加えて、特にギャップが大きい領域においては、自社人材以外の外部リソースの活用の在り方も含めての検討を行う

②異動・配置:各ポジションのギャップ解消のために、当該ポジションに求められるスペックを有している人材を再配置するという短期的な観点に基づく対応を検討する。加えて、例えば、会社として今後重要なポジションの候補となる人材を育成するために、そのポジションに求められる要件を充足させることができる経験を積めるポジションに育成目的で配置する、といった中長期的な観点からの検討も併せて実施する

③育成(OJT/OFF-JT):研修やトレーニングといった、全体を対象とした施策と、各ポジション/各人のギャップ解消に向けた1人別育成計画策定等のOJT施策の両面から対応を行う

さらに、ビジネスの変革期などにおいて、会社としてこれまで存在しなかったタイプの人材が必要となってくるような局面では、こうした人材確保のための施策だけでなく、新しいタイプの人材を受け入れるための土台としてのインフラや組織風土づくりも重要となる。例えば、新しい職種の設定や当該職種に適用する人事制度の整備、そして、求める人材像やそうした人材を確保・育成するための人材マネジメントの在り方に関する経営層のコミットメントやメッセージ発信などが考えられる。

|

山本奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 人事中計の策定、要員・人件費計画の策定(Workforce Planning)および最適化マネジメント、要員・人件費計画策定プロセスの高度化、人材のトランジション実行支援、組織・人事戦略策定、同一労働同一賃金、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進支援、People Analytics、人事制度設計等、組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事している。 共著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント ~7つのストーリーから読み解く』『"未来型"要員・人件費マネジメントのデザイン』(ともに労務行政) |