山本奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 パートナー

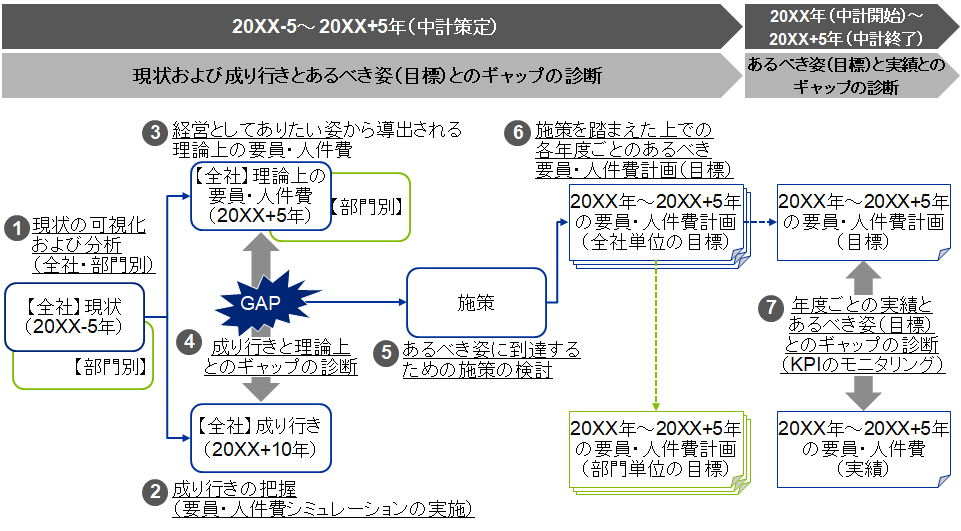

第2回の過去~現状分析に引き続き、第3回では、成り行きの将来シミュレーションについて解説を行う([図表1]の❷)。

[図表1]要員・人件費計画策定のアプローチ(7Step)

資料出所:デロイト トーマツ コンサルティング作成(以下図表も同じ)

成り行きの将来シミュレーションの目的と概要

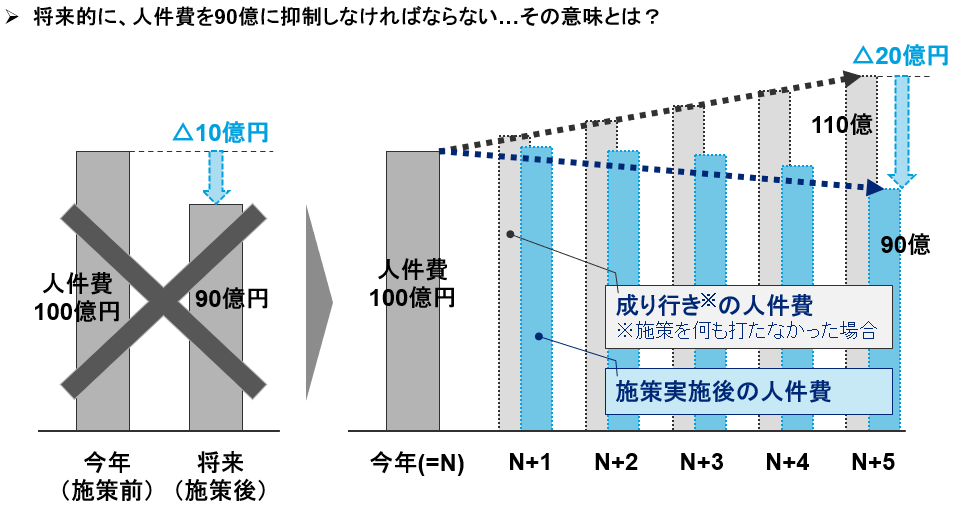

例えば、今、人件費として100億円使っている会社が、将来の売上・利益計画を踏まえた場合、5年後には人件費を90億円にしなければならないことが明らかになったとしよう。では、「この会社は結局人件費をいくら削減しなければならないか?」という問いに対して、どのように回答すべきだろうか?

上記の数値を単純に比較すると、今100億円かかっているものを90億円に抑制しなければならないので、“10億円の人件費削減が必要”と思われるかもしれない。しかしながら、人件費というものは人の増減や昇格・昇給の人事運用により毎年変動する。ことに日本企業の場合は、年齢と給与水準が一定連動する仕組みになっていることも多いため、大きく人数が減っていくようなことでもない限り、例え人員数が増加しないという前提であったとしても、人件費は少しずつ増額していくだろう。そのため、特に何の施策も打たなければ、この会社における5年後の人件費は100億円よりも増加していることが予想され、削減すべき金額は、現状の100億円との差額ではなく、5年後の増額した成り行きの人件費と90億円との差額となる[図表2]。

[図表2]目指すべき姿とのギャップ認識

また、要員・人件費計画とは、“計画”なので当然将来のことを検討しなければならないが、それには数多くのパラメーターが存在し、そのパラメーターをどのように想定するかにより、将来予測はいかようにでも変化してしまう。そこで、ただやみくもにいくつものパラメーターのパターンを設定して将来予測を行うのではなく、まず、基準となる成り行きの将来シミュレーションを行い、それを軸としてそこから各パラメーターをどのように調整すると将来の姿がどうなるか、という順序で検討を行うことで、策定した“計画”がどのような意味を持つものなのか、ということがより明確になる。

このように、将来計画を検討する上では、まず「成り行きの将来シミュレーション」を行い、そこを出発点とした検討を行うことが必要不可欠なのである。

ここでいう「成り行き」とは、各パラメーターを、これまでの運用から変化させず、これまでと同様の人事運用を継続した場合を指す。つまり、何らかの人事施策を実施することなく、これまでどおりの方針・制度を適用し続けた場合の、5年後・10年後の要員・人件費の状態を明らかにするのが「成り行きの将来シミュレーション」で実施したいことである。

成り行きの将来シミュレーションの実施方法

成り行きの将来シミュレーションを行う際に設定するパラメーターは、主に以下の4つとなる。

①採用

②退職

③昇降格

④人件費(基本給・賞与・時間外手当・その他手当)

それぞれについて、“成り行き”を試算する際の前提の置き方について以下に述べる。

①採用

採用については、直近数年の採用人数の傾向を把握し、それと同数の採用を継続した場合、という前提条件を置く。この時、新卒採用と中途採用それぞれについて人数の前提を設定すること、また、採用する人材の年齢についても、過去の傾向値を踏まえて想定しておくことがポイントとなる(例:新卒は大学卒〔22歳〕が〇名、大学院卒が〇名、等)。これは、組織の年齢構成が人件費やマネジメントの在り方について与える影響が大きいためであり、可能な限り現実に即した前提条件を設定することが望ましい。

また、女性管理職比率の向上が自社の重要な課題として認識されており、要員計画の策定に際して男女比率についても一定考慮に入れる必要がある、といった場合には、採用「人数」だけでなく、性別についても前提条件として設定しておく必要がある。これも、まずはこれまでの新卒・中途における男女比率を算出し、それに即した設定を行うことが望ましい。

②退職

こちらも、まずは過去の退職率を算出し、その退職率と同じ割合で将来においても退職が発生した場合、というシミュレーションを行う。通常、退職率については既に算出し、把握している場合も多いと思うが、シミュレーションの実施に際しては、全社一括で算出された退職率ではなく、職種・性別・年齢等の属性で母集団を区分し、それぞれにおける退職率を算出し、それを適用することがポイントとなる。

一般的に、男性より女性、中高年層より若年層のほうが退職率は高い傾向があり、そうした傾向は、将来の年齢別要員構成に大きな影響を与える。したがって、成り行きのシミュレーションに際しては、こうした属性ごとの退職率の違いを考慮し、単純な将来の“人数”だけでなく要員構成についても現実的に実現し得る姿を描く必要がある。

③昇降格

昇格・降格については、等級ごとの過去の“昇格率”を算出し、その昇格率で運用し続けた場合のシミュレーションを成り行きとして算出する。これにより、年齢別要員構成の歪みに応じて、母集団の人数が多い時は多く昇格者が発生し、少ない時には昇格者も少ない、という状態をシミュレーションで実現することができるようになる。

ただし、例えばポジション管理を行っている会社で、管理職への登用は役職任用とセットでありポジションが空かない限り管理職への昇格を実施しない、というような運用を行っている場合には、その運用に照らした前提条件を設定する必要があることに留意が必要である。

④人件費(基本給・賞与・時間外手当・その他手当)

基本的には、現行の人事制度にのっとり運用していった場合のシミュレーションを行う。ただし、基本給と賞与については、毎年の評価結果に応じて昇給額や賞与額が個人個人で異なるというのが実際の運用ではあるが、シミュレーションの実施に際しては、評価の平均値を算出し、全員が平均の評価を獲得した場合と同額の昇給額・賞与額が支給されるという前提を置くことで計算を簡素化することが可能となる。

時間外手当については、過去の支給実績と同程度の時間外勤務が発生した場合、という前提を置き、支給額を算出する。それ以外の手当については、その手当の支給ルールにより対応は異なるが、例えば等級別の平均額を算出し、それと同額が支給されることとするなど、当該手当項目の支給ルールに応じた前提条件を設定する。

また、成り行きの将来シミュレーションを実施する期間については、少なくとも5年、可能であれば10年・20年先までのシミュレーションを実施することをお勧めしたい。通常、要員・人件費計画の策定は中計期間と同程度(一般的には3年)をターゲットとして策定することが多く、場合によってはとりあえず次年度の要員計画を立てたいというように、短期的な目線で検討が行われていることがよくある。しかしながら、日本の雇用慣行にのっとって人事運用を行っている場合、人数や人件費水準、要員構成が急激に変化することは考えづらく、単年度や3年程度のシミュレーションでは、現状との差異がほとんど発生しないという結果になってしまう。しかし、今年採用した新卒はこの先10年・20年と会社の中に在籍し続け、20年後には会社の中核を担う年齢層になっていくはずであり、“今”の採用は10年先20年先の会社を形作るものであることを考えると、やはり将来シミュレーションは一定中長期的な目線をもって実施することが必要なのである。

長期視点で将来シミュレーションを行うことの重要性

ここで、10年先・20年先まで見据えたシミュレーションを行うことの重要性がよく分かるエピソードとして、A社の事例をご紹介したい。

A社は、年齢別要員構成に大きな歪みが存在しており、若年層~中堅層に比較して50代の人数が非常に多いという特徴があり、今後定年後再雇用のシニア人材が増加することが見込まれていた。そこで、そのインパクトを人数・人件費の両面から具体的に捉え、必要な施策(シニア人材活用余地を生み出すための、人数・人件費水準の抑制等)の検討を行いたい、というのが当初のご要望であった。

そこで、まずは今後どの程度のシニア人材が発生することになるのかを具体的に把握するために、成り行きの将来シミュレーションを20年分実施したところ、最初の5~10年は確かに元々想定していたとおりシニア人材が増加し、結果として全体の人員数・人件費も増加していくことが明らかとなった。しかしながら、その先のシミュレーション結果を見ると、シニア人材として再雇用された人もいずれは(A社の場合65歳で)退職していくこととなり、その結果、現状の50代社員が再雇用の定年(65歳)を順次迎えることにより、15年後・20年後には総人員数が急激に減少していってしまい、今の採用人数を維持するだけでは、20年後には組織規模が現状の8割程度まで縮小してしまうことが明らかになったのである。

A社は、シニア人材の雇用を確保するために一定採用を抑制し、その分シニア人材を活用することで人数の過不足を調整しようと想定していたが、こうした成り行きの将来シミュレーションの結果から、20年後の組織規模を少なくとも維持、場合によっては拡大させようとするならば、直近の5年ないし10年は総額人件費が膨れ上がることを許容して、これまで以上に新しい人を採用していかなければならないという、元々の想定とは真逆の結論に達したのである。

このA社の事例からも分かるとおり、こと「人」に関する検討を行う際には、短期的な目線だけでは不十分であり、中長期的な目線に基づき検討を行うことが非常に重要となる。ぜひ、成り行きの将来シミュレーションを行う際には、10年・20年先の姿を描いてみていただき、中計期間を超えた、将来の自社のあるべき姿をつくるための検討を行っていただきたい。

|

山本奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 人事中計の策定、要員・人件費計画の策定(Workforce Planning)および最適化マネジメント、要員・人件費計画策定プロセスの高度化、人材のトランジション実行支援、組織・人事戦略策定、同一労働同一賃金、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進支援、People Analytics、人事制度設計等、組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事している。 共著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント ~7つのストーリーから読み解く』『"未来型"要員・人件費マネジメントのデザイン』(ともに労務行政) |