|

|

大島由佳 おおしま ゆか 現SOMPOひまわり生命で商品企画や新規事業開発を担当後、経営人材育成プログラムで1年間海外派遣を経験。インドネシアでグローバルNGOの経営・人事企画、組織変革に従事したのち現職。現在は働く個人と企業・組織を取り巻くテーマを幅広く調査。労働政策研究・研修機構 東京労働大学講座 総合講座 理事長賞 受賞。経営学修士。 |

2025年10月に教育訓練休暇給付金が創設される。そこで本稿では、給付金の概要と創設の背景、期待と課題を見ていく。

産業構造や社会の変化、労働人口の減少に直面する企業にとって、従業員の能力とスキルの向上は欠かせない。個人にとっても変化に対応しながら職業キャリア(以下、単に「キャリア」という)を築く上で、能力やスキルの向上は重要だ。教育訓練休暇給付金には期待がかかる一方、企業や個人の認知の低さ、教育訓練休暇の取得が難しい職場が多いといった課題がある。企業には、個人の事情や意向を尊重できる職場運営と中長期的なキャリアの支援が求められる。これは今回の給付金創設にかかわらず重要であり、簡単ではないが働く人に選ばれ続ける企業づくりにつながるだろう。

1.教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金を簡単に説明すると、雇用保険の被保険者が離職せずに教育訓練のための休暇(無給で連続30日以上)を取得する場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合が、雇用保険の加入期間に応じて所定期間支給されるものだ。従業員の能力やスキルの向上は、企業等の事業主(以下、「企業」という)、従業員の双方にとって、変化が激しい現代では欠かせない。しかし、一定期間職場を離れて学ぶことに対して、収入途絶などの経済的不安からためらう人が多い。そのような現状が給付金創設の背景にある。

教育訓練休暇給付金は、法的には雇用保険法の「失業等給付」の枠内に位置づけられ、雇用保険勘定から支出される。給付額や国庫負担割合は失業等給付の基本手当と同じ方式で算定されるが、在職者の長期学習中の生活保障と能力開発促進を目的に、失業状態を要件としない特例的な給付として設計されている。さらに、教育訓練休暇給付金を受給すると、その前の被保険者期間は基本手当の受給資格算定から除外されるなど、失業給付との重複を防ぐ規定が設けられている。

教育訓練休暇給付金の活用方法として、例えば厚生労働省公表のパンフレットには、外国企業とのコミュニケーションが必要な部署への異動を想定して語学習得に専念するため教育訓練休暇を取得するケース、IT企業勤務者が上位資格取得のため教育訓練休暇を取得するケースが挙げられている。

従業員が教育訓練休暇給付金を受給するためには、勤務先の企業で就業規則等により教育訓練休暇制度が導入されていることが前提になる。その上で、従業員が教育訓練の受講を目的に自発的に休暇取得を希望し、企業の承認を得る必要がある。また、受講する教育訓練の対象要件も定められている[図表1]。

[図表1]教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練

・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等

・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等

・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

資料出所:厚生労働省 教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」よりSOMPOインスティチュート・プラス作成

2.教育訓練休暇給付金への期待と課題

教育訓練休暇給付金の創設により、個人が職場を休んでまとまった時間の教育訓練を受ける妨げとなっていた、経済的不安の軽減が期待される意義は大きい。企業にとっては、教育訓練のコスト負担なしに、自社の人材のスキルや能力の高度化が図れるほか、人材の定着につながる可能性がある。社会全体としては、同一企業内での職務転換も含めて成長分野への労働移動の円滑化や生産性向上が期待される。

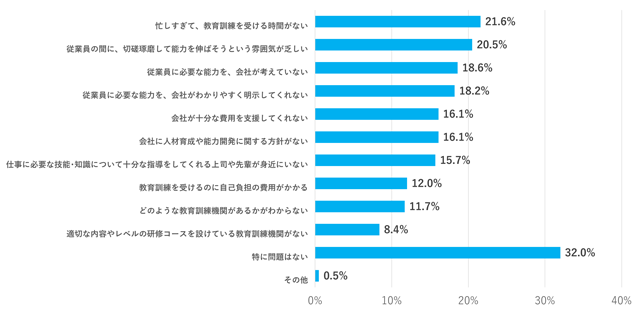

しかし、課題もある。厚生労働省が公表した令和6年度「能力開発基本調査」によると、教育訓練休暇制度を「導入している」企業は7.5%、「導入していないが導入を予定している」企業は9.1%にとどまり、「導入していないし、導入する予定はない」とする企業が83.4%に上った[図表2]。

[図表2]企業における教育訓練休暇制度の導入状況

資料出所:厚生労働省 「能力開発基本調査」(令和6年度)よりSOMPOインスティチュート・プラス作成

休暇を取って一定期間職場を離れるのではなく、日々の勤務時間を短くして教育訓練の機会を持ちたいというニーズに対して、教育訓練短時間勤務制度が存在する。本制度に対しては既に令和4年度に人材開発支援助成金の対象と位置づけられ、企業への導入促進が本格的に図られた。しかし、厚生労働省が公表した「能力開発基本調査」の直近3年の結果によると、導入企業の割合は、令和4年度6.3%、令和5年度7.1%、令和6年度6.2%にとどまる。導入していない理由として「代替要員の確保が困難」「制度自体を知らない」などが挙げられている。教育訓練短時間勤務制度と同様に教育訓練休暇制度の導入が企業の間で広がらない可能性は十分考えられる。教育訓練休暇制度の存在や意義の認知度を高めること、企業における制度の導入と従業員の利用の促進が社会全体の課題だろう。

しかし、人手不足が加速する現在、いかなる理由であっても長期休暇に伴う代替要員の確保は容易ではない。企業には、教育訓練休暇制度の整備に加え、代替要員の確保や学びを尊重する職場の機運醸成、休暇取得者がいても業務が問題なく遂行できる職場運営が求められている。

3.制度創設は企業が職場運営とキャリア支援の在り方を見つめる好機

ここまで教育訓練休暇給付金の概要や創設の背景、期待や課題を見てきた。ここからは、近年働く人たちを巡って導入や拡充が進む他の制度を合わせて俯瞰することで、今企業に求められる取り組みを考える。主に次の2点が挙げられる。

[1]多様な個人の事情や意向を尊重できる職場運営

長寿化と少子高齢化の進行により、社会保障への不安や必要性から、個人は人生のより長い期間就労するようになっている。変化が加速する現代、個人は変化に合わせてスキルや能力の継続的な向上が求められるのは前述のとおりだ。日々の暮らしや人生における変化や困難に対応しつつ、スキルや能力を向上させながら就労し続けるのは容易ではない。

社会全体として幅広い労働参加が求められる中、そうした事情や意向に即して個人が働けるよう、産前産後休業や育児休業、介護休業などの制度が経済的な支援を含めて公的にも企業独自でも拡充されてきた。その一方で、休みや経済的支援に関する事情や意向はさまざまで、限られた特定の事情に対する休暇・休業制度だけでは不公平感を招きかねない。教育訓練休暇給付金の創設は、出産や育児、介護といった事情に加えて、学びたいという個人の意向に対して新たな選択肢を提供するものと捉えられる。このように、考慮される事情や意向の幅が広がれば、いずれ自分が該当するケースもあるだろうと誰もが我が事と考え、職場を離れる従業員の代わりを他の従業員が担うことを「お互い様」だと受け止めやすくなると期待される。企業にも、個人が就労し続ける上で支援が必要だと感じる事情や意向に目を配ることが求められる。

また、教育訓練休暇に対して、人手不足の加速も相まって、取得により職場に迷惑を掛けるのではないかという従業員のためらい、取得しづらい職場の雰囲気など、産前産後休業・育児休業・介護休業と同じ課題が出てくると考えられる。業務の見直し、AIをはじめとするテクノロジーの活用を通じた生産性向上は、教育訓練休暇給付金の創設に限らず、企業にとって重要な課題である。業務を代わりに引き受ける従業員への手当支給などの、産前産後休業や育児休業、介護休業の取得者がいても業務が円滑に遂行される工夫は、教育訓練休暇の取得促進の参考になるだろう。

[2]個人の中長期的なキャリアの支援

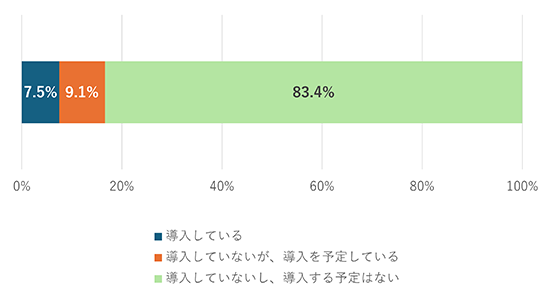

教育訓練休暇給付金を受給するには、どの講座を受講するかの選択や、教育訓練休暇の取得に関して企業との合意が必要だ。しかし、現職務や中長期的なキャリアを踏まえて自身に必要なスキルや能力を理解し、習得に適当な講座を判断するのは容易ではない。労働政策研究・研修機構「人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(労働者調査)」(2021年11月)によると、「仕事をする能力を高めるうえでの課題」として労働者が挙げた内容(複数回答)には、「従業員に必要な能力を、会社が考えていない」「従業員に必要な能力を、会社がわかりやすく明示してくれない」「仕事に必要な技能・知識について十分な指導をしてくれる上司や先輩が身近にいない」といった課題が見られた[図表3]。

[図表3]仕事をする能力を高めるうえでの課題(複数回答)(調査年:2020年、N=10,000)

資料出所:労働政策研究・研修機構 「人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(労働者調査)」(2021年11月)よりSOMPOインスティチュート・プラス作成

将来は見通しづらく、自身が歩みたい人生やキャリアを思い描けない人もいるだろう。相談先としてキャリアコンサルタントを活用する動きは大企業を中心に広まりつつあるが、まだ道半ばだ。価値観の多様化も相まって、上司や先輩など社内にロールモデルや相談相手を見つけられるとは限らない。しかし、日本では次の異動先などキャリアに関連して相談する相手はまず上司である場合が少なくない。一方で、終身雇用が当たり前ではなくなり、過去に見られたキャリアパスが現代の多様な個人には当てはまらないケースもしばしばだ。上司が自身の経験から部下一人ひとりのキャリア相談に適切に対応し、伴走することは難しい。評価者である上司にキャリア相談は安心してできないと感じる部下もいるだろう。個人にとって、キャリア支援を評価と切り分けて率直に上司に相談できる体制が必要だ。従業員が自身のキャリア意向を明らかにして伝えるため、また、上司が部下の思いを引き出し悩みに応えるためには、人事部門の支援が欠かせない。社内外での多様なキャリアの実例や選択肢を可視化して示す、求められるスキルと成長機会を一覧化して提示する、必要に応じてキャリアコンサルタントなど外部の支援につなげるといった具合に、従業員がキャリアの検討や行動を前進させられるよう、何らかの選択肢を提供できる必要がある。

4.働く人に選ばれる企業づくりにつながる

多様な個人の事情や意向を尊重できる職場運営と、個人の中長期的なキャリアの支援は、教育訓練休暇給付金創設にかかわらず重要だ。簡単ではないが、働く人に選ばれ続ける企業づくりの一環といえる。教育訓練の受講は従業員の転職を招くのではないかと懸念する企業もあるかもしれない。しかし、今企業に重要なのは、従業員のキャリアに寄り添い成長機会を提供し、その成長と能力発揮を企業の成長につなげる視点だろう。教育訓練休暇制度の導入にとどまらず、従業員一人ひとりがキャリアを思い描き、学び、働き続けられる企業を築く好機と考えたい。