代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

労務行政研究所は、『労政時報』第4103号(25. 8. 8 / 8.22)にて、6月23日時点までの回答に基づき、「2025年度決定初任給の最終結果」を発表しました。調査対象は、上場企業3764社とそれに匹敵する非上場企業1396社の合計5160社で、有効回答は603社(上場223社、非上場380社)です。

全学歴で初任給を引き上げたのは、前年度より1.6ポイント高い82.9%で、逆に全学歴ともに据え置いたのは14.9%にとどまりました。大学卒の平均初任給は24万4602円で、前年度より1万3115円高くなっています。なお、1万544円上昇した2024年度よりも、さらに上げ幅は大きくなっています。過去10年の大卒平均初任給の推移を見ると、2024年度以降、初任給引き上げの機運が一気に高まってきたことが分かります。

2025年度の大学卒初任給額の分布状況を見ると、2万円刻みでは「24~26万円未満」が29.5%で最も多く、次いで「22~24万円未満」(27.4%)、「26~28万円未満」(17.2%)が続き、これらを合計すると74.1%と全体の約4分の3を占めます。「18.0万円未満」がいまだに0.2%存在する一方で、「30万円以上」が4.9%となるなど分散化の傾向が強くなっています。かつては数万円以内にとどまっていた初任給格差は、今や最大20万円前後にまで拡大しています。初任給の低い企業の人材獲得は、今後ますます厳しくなることでしょう。

2025年新卒採用より楽になった企業はゼロ

今回は、HR総研が人事採用担当者を対象に実施した「2026年&2027年新卒採用活動動向調査」(2025年6月3~14日)の結果を紹介します。ぜひ参考にしてください。

※以下、同調査結果の割合(%)は、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。

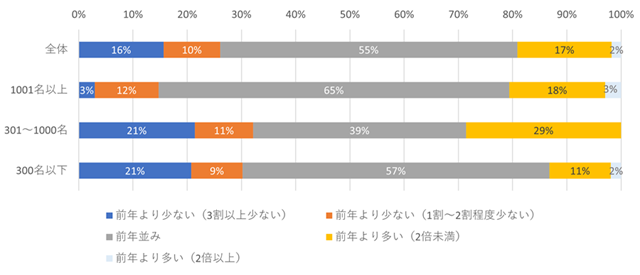

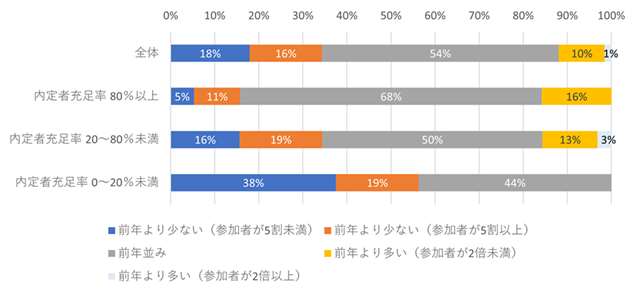

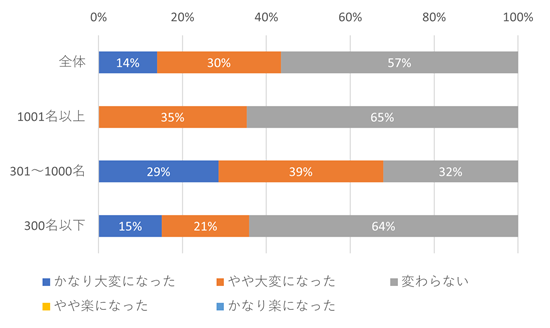

まず、ここまでの2026年新卒採用(以下、2026年卒採用)活動を振り返って、2025年新卒採用(以下、2025卒採用)と比較しての所感を従業員規模別に見ていきましょう。「かなり楽になった」「やや楽になった」と回答した企業は、どの規模でも皆無でした。この時点で各企業とも苦労した様子がうかがえます[図表1]。

[図表1]従業員規模別 2026年卒採用活動の所感

資料出所:HR総研「2026年&2027年新卒採用活動動向調査」(2025年6月3~14日)([図表2~15]も同じ)

従業員数1001名以上の大企業では、「変わらない」が最多で65%と7割近く、次いで「やや大変になった」が35%で続き、「かなり大変になった」と答えた企業はありませんでした。301~1000名の中堅企業では、「やや大変になった」が最多で39%と4割程度となり、次いで「変わらない」が32%、「かなり大変になった」が29%で、それぞれ3割程度となっています。そして、「やや大変になった」と「かなり大変になった」を合計した “大変になった” 割合は68%と7割近くにも達しています。300名以下の中小企業では、大企業と同様に「変わらない」が最多で64%と6割超となり、次いで「やや大変になった」が21%、「かなり大変になった」が15%で、それらを合計した “大変になった” 割合は36%と約4割に達しています。“大変になった” 割合は中堅企業で顕著に高くなっており、内定を出しても大企業に流れがちな学生たちを相手にした採用活動に苦戦している現状がうかがえます。

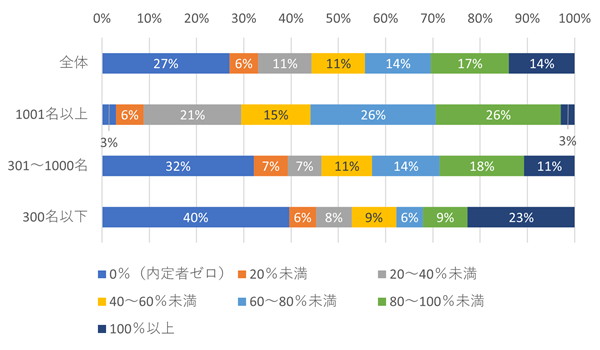

次に、最終的な目標指標ともいえる「採用計画に対する内定者充足率」についても、2025年6月時点の状況を従業員規模別に比較してみると、内定充足率が「100%以上」は大企業の3%に対して、中堅企業11%、中小企業23%と、規模が小さいほど割合が高くなっています[図表2]。

[図表2]従業員規模別 2026年4月入社の採用計画に対する内定者充足率(2025年6月時点)

ただし、“60%以上”(「60~80%未満」~「100%以上」の合計)の企業の割合に着目すると、大企業で56%、中堅企業で43%、中小企業では38%となるなど、規模が大きいほど内定充足率が高いことが分かります。また、「0%(内定者ゼロ)」の割合が中堅企業で32%、中小企業では40%にも上っている一方、大企業ではわずか3%にとどまっています。大企業と中堅企業は、後で見るように採用活動を早期から実施している傾向があるにもかかわらず、採用活動の進捗や結果には顕著な差が生じています。この要因としては、そもそも母集団形成の時点でうまくいっていないケース、内定辞退で他社に流れてしまうケース、さらにその両方に該当するケースという、大きく三つのケースが想定されます。

今回は、幾つかの調査結果について、従業員規模別だけでなく、この内定者充足率別でも比較していきます。

「ターゲット層の応募者を集めたい」が共通の課題

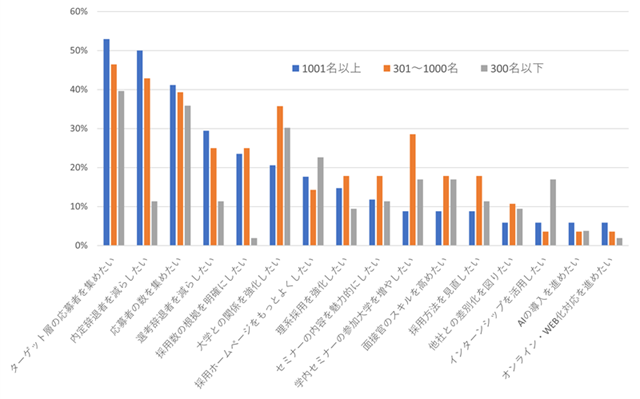

2026年卒採用における課題を従業員規模別(複数回答)に見ていきましょう。1001名以上の大企業では、トップは「ターゲット層の応募者を集めたい」53%で、「内定辞退者を減らしたい」が50%で続きます[図表3]。

[図表3]従業員規模別 2026年卒採用における課題(複数回答)

1001名以上の大企業では、この2項目は半数以上の人事担当者が選択しており、3位の「応募者の数を集めたい」は41%と4割程度にとどまり、さらに4位の「選考辞退者を減らしたい」は29%と3割を下回っていることからも、上位2項目の課題が突出していることが分かります。301~1000名の中堅企業では、上位3項目は大企業と全く同じ「ターゲット層の応募者を集めたい」「内定辞退者を減らしたい」「応募者の数を集めたい」であるものの、それぞれ46%、43%、39%と大企業よりもポイントは低く、回答が半数以上となっている項目はありません。また、「大学との関係を強化したい」が36%で4位に、「学内セミナーの参加大学を増やしたい」が29%で5位にランクインするなど、「大学」を重点項目として捉えている様子がうかがえます。

一方、300名以下の中小企業では、トップは「ターゲット層の応募者を集めたい」(40%)で他の規模と変わらないものの、「内定辞退者を減らしたい」や「選考辞退者を減らしたい」はともに11%にとどまり、「応募者の数を集めたい」(36%)が2位となっています。以下、「大学との関係を強化したい」(30%)、「採用ホームページをもっとよくしたい」(23%)が3位、4位となっており、選考や内定出し以前に、応募母集団の形成に苦戦している様子がうかがえます。

半数以上が振り返りによる課題を抽出

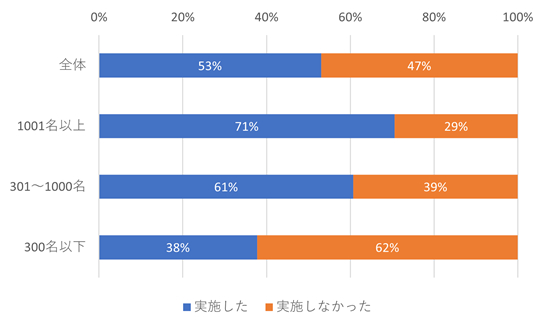

次に、2026年卒採用活動を始めるに当たって、これまでの採用活動の振り返りをどの程度実施できているのかを確認してみましょう。2026年卒採用開始前に、2025卒採用までの振り返りによる課題抽出を実施したかを聞いたところ、全体では53%と半数以上が「実施した」と回答しています[図表4]。

[図表4]従業員規模別 2026年卒採用開始前の2025年卒採用までの採用振り返り状況

しかし、従業員規模別に見ると、「実施した」と回答した割合は、大企業では71%と7割を超えるものの、中堅企業では61%、中小企業に至っては38%と4割以下となっており、規模が小さくなるほど課題抽出を実施することなく、次年度の採用活動に突入している様子がうかがえます。

抽出された課題について、フリーコメントで寄せられた内容を抜粋して紹介します(カッコ内は回答企業の規模、業種)。

・応募数が絶対的に足りていない(1001名以上、不動産)

・母集団の絶対数の低下と内定辞退の増加(1001名以上、ゲーム・アミューズメント)

・ナビサイトからのエントリーが大幅に減った(300名以下、情報処理・ソフトウェア)

・母集団形成がエージェント会社頼みになってしまっている(301~1000名、情報処理・ソフトウェア)

・ターゲット層の採用数が不十分(1001名以上、メーカー)

・合同説明会の参加者は増えたが、会社説明会への参加につなげられていない(300名以下、サービス)

・求める人材像に合致する学生(理想とする母集団)に効果的にアプローチできていない(300名以下、メーカー)

・インターンシップ参加者の質の低下(1001名以上、メーカー)

・人材の質が年々落ちている(1001名以上、サービス)

・同業他社だけでなく、異業種との競争にも負けない、新卒人材を確保するための企業PRが必要だと感じている(1001名以上、フードサービス)

・内定を承諾してもらうための一押しがない(300名以下、建設)

・採用活動の早期化と長期化(300名以下、情報処理・ソフトウェア)

・活動の時期が遅れた(1001名以上、情報処理・ソフトウェア)

・粘り強い性格の人材がなかなか見つからない(301~1000名、メーカー)

・選考過程で志望度を上げたい(301~1000名、メーカー)

・内定後や選考途中での人事の個別フォロー施策(面談など)(1001名以上、情報処理・ソフトウェア)

・企業と学生双方のコミュニケーション(1001名以上、サービス)

・マーケットが異なり、必ずしも振り返りが功を奏しない(1001名以上、旅行・ホテル)

従業員規模により振り返り効果に違い

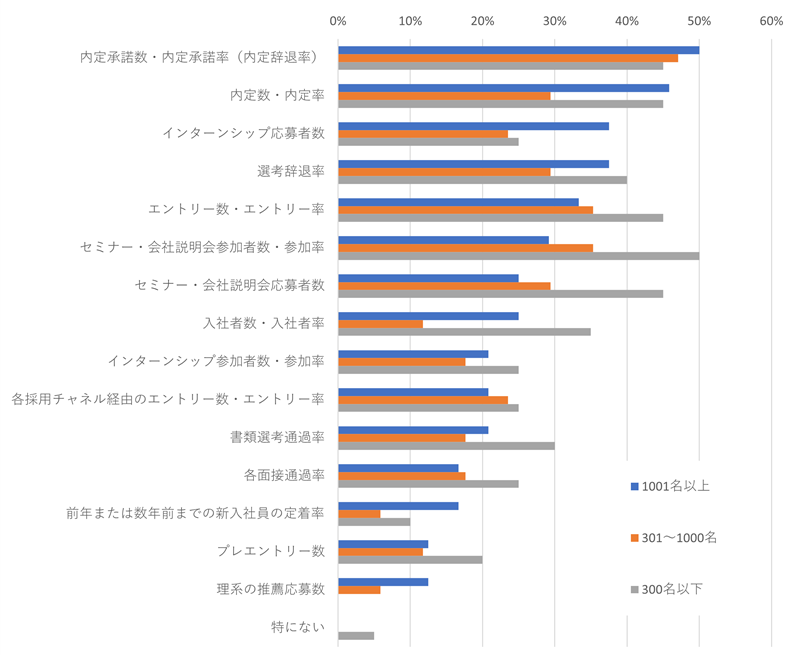

では、振り返りを実施した企業は、どのような項目を2026年卒採用に向けたKPIとして設定したのでしょうか。複数回答で聞いたところ、大企業では「内定承諾数・内定承諾率(内定辞退率)」がトップで50%とちょうど半数、次いで「内定数・内定率」(46%)、「インターンシップ応募者数」「選考辞退率」(ともに38%)が続きます[図表5]。

[図表5]従業員規模別 2026年卒採用向けにKPIとして設定された項目(複数回答)

中堅企業においても「内定承諾数・内定承諾率(内定辞退率)」が47%で最多であるものの、「内定数・内定率」は29%と3割を下回り、代わりに「エントリー数・エントリー率」と「セミナー・会社説明会参加者数・参加率」がともに35%で2位となっています。

一方、中小企業では「セミナー・会社説明会参加者数・参加率」が50%で最多となっており、次いで「内定承諾数・内定承諾率(内定辞退率)」、「内定数・内定率」、「エントリー数・エントリー率」、「セミナー・会社説明会応募者数」がいずれも45%で並んでいます。大企業や中堅企業と同様に「内定」を重要なKPIとしつつも、採用活動の初期段階である「エントリー」や「セミナー・会社説明会」をKPIとしてより重視しているところに、応募母集団形成に苦戦している様子がうかがえます。

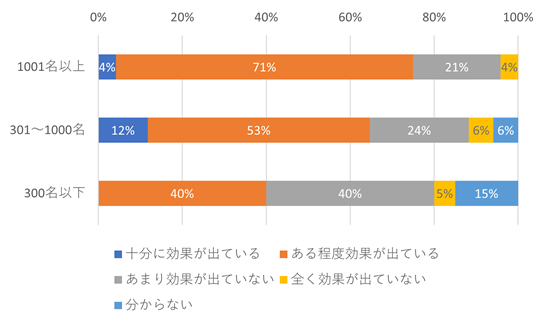

では、前年度までの振り返りと課題抽出を実施した企業では、ここまでの2026年卒採用において、どの程度の効果が出ているのでしょうか。従業員規模別に見ると、大企業では “効果が出ている”(「十分に効果が出ている」と「ある程度効果が出ている」の合計)が75%、“効果が出ていない”(「あまり効果が出ていない」と「全く効果が出ていない」の合計)が25%で、“効果が出ている” 企業の割合が圧倒的に高くなっています[図表6]。

[図表6]従業員規模別 2026年卒採用における2025年卒採用の振り返りによる効果

中堅企業では、“効果が出ている” は大企業より10ポイント低い65%、“効果が出ていない” は30%で、中小企業では “効果が出ている” は40%と4割にとどまり、逆に “効果が出ていない” が45%で逆転しています。規模が小さくなるほど、抽出した課題に対して何らかの対策を施しても、その効果を十分に感じられていない現状がうかがえます。対策が不十分だった企業もあるかもしれませんが、中小企業を取り巻く環境自体が年々厳しくなっていることは否めないと思います。

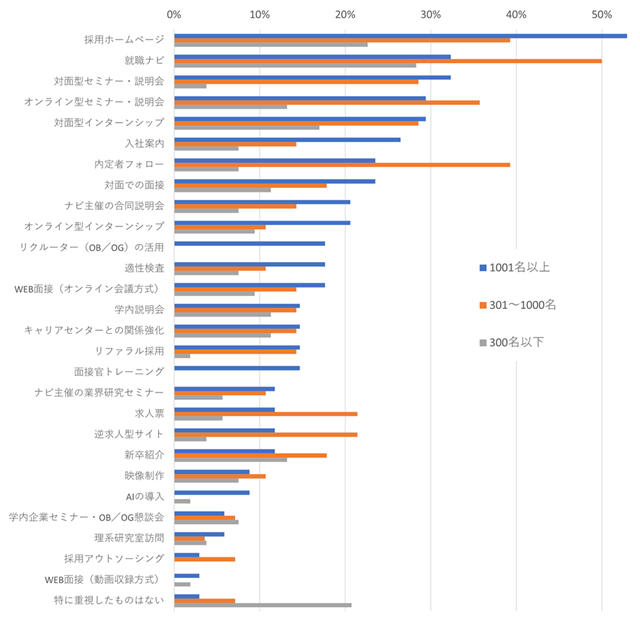

「採用ホームページ」重視の大企業と、「就職ナビ」重視の中堅・中小企業

次に、2026年卒採用で重視した施策(複数回答)について見てみましょう。従業員規模別に見ると、大企業では「採用ホームページ」が最多で、53%と半数以上の企業が挙げています。

次いで、「就職ナビ」「対面型セミナー・説明会」がともに32%、「オンライン型セミナー・説明会」「対面型インターンシップ」がともに29%と3割前後で続きます。なお、「オンライン型インターンシップ」は21%にとどまるなど、「オンライン型」よりも「対面型」重視の傾向となっています[図表7]。

[図表7] 従業員規模別 2026年卒採用で重視した施策(複数回答)

中堅企業では、最多は「就職ナビ」の50%で、次いで「採用ホームページ」と同率で「内定者フォロー」が39%と、大企業(24%)より15ポイントも高くなっています。内定充足率「0%」の割合が大企業より顕著に高い中堅企業において、内定者フォローは特に重要な課題となっているのでしょう。次に「オンライン型セミナー・説明会」が36%で続き、「対面型セミナー・説明会」は29%と3割を下回っています。なお、セミナー・説明会においては大企業と違って「オンライン型」重視の傾向がうかがえます。また、大企業では12%にとどまった「求人票」と「逆求人型サイト」が、いずれも21%と2割を超えているのも特徴です。

一方、中小企業では、中堅企業同様に「就職ナビ」がトップとなるも28%と3割に満たず、次点の「採用ホームページ」も23%にとどまるなど、多くの企業に共通した重点施策はないようです。個別の施策ではなく、「特に重視したものはない」と回答した企業が21%と2割を超えているのも中小企業の特徴と言えます。

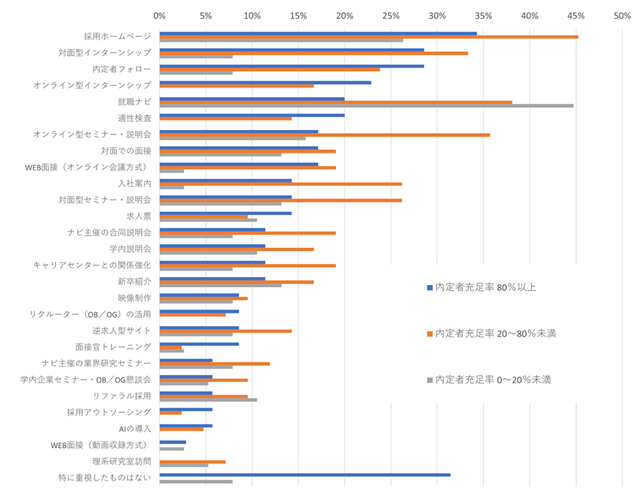

次に、「内定者充足率80%以上」、「内定者充足率20~80%未満」、「内定者充足率20%未満」の3グループに分けて、2026年卒採用で重視した施策(複数回答)を見てみます。「内定者充足率80%以上」の企業群が2026年卒採用で重視したこととしては、「採用ホームページ」が最多で34%、次いで「対面型インターンシップ」と「内定者フォロー」がともに29%などとなっています[図表8]。

[図表8]内定者充足率別 2026年卒採用で重視した施策(複数回答)

学生の中には志望企業の採用ホームページをよく見てインターンシップに応募する学生も多くおり、そのような学生をターゲット層とする企業にとって、“採用ホームページを魅力的で分かりやすい構成・内容にすること” は、とても重要な施策であるといえるでしょう。また、自社の求めるターゲット層と出会い、確実に採用につなげていくために、「対面型インターンシップ」や「内定者フォロー」(いずれも29%)も重視されているようです。

一方で、「内定者充足率20%未満」の企業群では、「就職ナビ」を重視する企業が最も多く、45%と半数近くに上っているという特徴があります。ターゲット層の応募者や内定者を増やす以前に、そもそものエントリー数自体を増やすことに重きが置かれているようです。

内定者充足率はプレエントリーの段階で既に明暗が

全体のプレエントリー数の前年比較では、全体では「前年並み」が55%と半数を超え、「前年より少ない(3割以上少ない)」と「前年より少ない(1~2割程度少ない)」を合計した “前年より少ない” が26%、「前年より多い(2倍未満)」と「前年より多い(2倍以上)」を合計した “前年より多い” が19%と、“前年より少ない” 企業のほうが多くなっています[図表9]。

[図表9]従業員規模別 プレエントリー数の前年比較

これを従業員規模別に見ると、大企業では “前年より少ない” が15%に対して、“前年より多い” が21%と、“前年より多い” 企業のほうが多くなっています。一方、中堅企業では “前年より多い” が29%と大企業よりも8ポイント高くなっているものの、“前年より少ない” が32%と大企業の2倍以上となっており、“前年より少ない” 企業のほうが多くなっています。中小企業ではさらにその傾向が強くなっており、“前年より多い” は13%と規模別で最も低い割合となっています。大企業では、プレエントリー数の減少は一部の企業にとどまるなど、他の規模の企業と比べて採用活動の初期段階での苦戦は限定的だったようです。

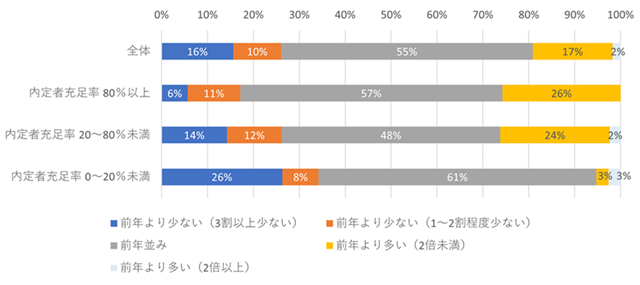

次に、プレエントリー数の前年比較を内定者充足率別に見ると、「内定者充足率 80%以上」では“前年より少ない” が17%に対して、“前年より多い” が26%と、大企業以上に“前年より多い” 企業のほうが多くなっています[図表10]。

[図表10]内定者充足率別 プレエントリー数の前年比較

「内定者充足率 20~80%未満」では、“前年より少ない” と “前年より多い” がどちらも26%で拮抗し、「内定者充足率 0~20%未満」では、“前年より少ない” が34%と3割を超えるのに対して、“前年より多い” はわずか6%にとどまるなど、内定者充足率が低い企業群ほどプレエントリーの段階で既に苦戦している実態が明確になっています。

ターゲット層の応募を目標どおり集められている企業は2割以下

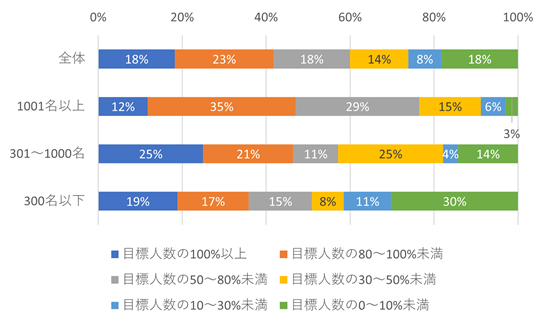

[図表3]で見たように、2026年卒採用における課題のトップは「ターゲット層の応募者を集めたい」でしたが、結果はどうだったのかを確認します。2025年6月上旬時点でのターゲット層の応募状況をまとめたのが[図表11]です。

[図表11]従業員規模別 ターゲット層の応募状況(2025年6月時点)

全体では、「目標人数の100%以上」は18%、「目標人数の80~100%未満」と合わせた “目標人数の8割以上”は42%と4割程度で、“目標人数の5割未満”(「目標人数の30~50%未満」「目標人数の10~30%未満」「目標人数の0~10%未満」の合計)の40%と拮抗しています。

従業員規模別に見ると、「目標人数の100%以上」は中堅企業が25%で最多、次いで中小企業19%、最少が大企業の12%という意外な結果でした。ただ、“目標人数の8割以上”では大企業が47%で最多、次いで中堅企業46%、中小企業36%と、規模が大きい企業ほどターゲット層の応募を集められています。一方、“目標人数の5割未満”で比較すると、大企業は24%にとどまり、中堅企業43%、中小企業に至っては49%とほぼ半数に達しています。ターゲット層の応募集客においては、中小企業がかなり苦戦している様子がうかがえます。

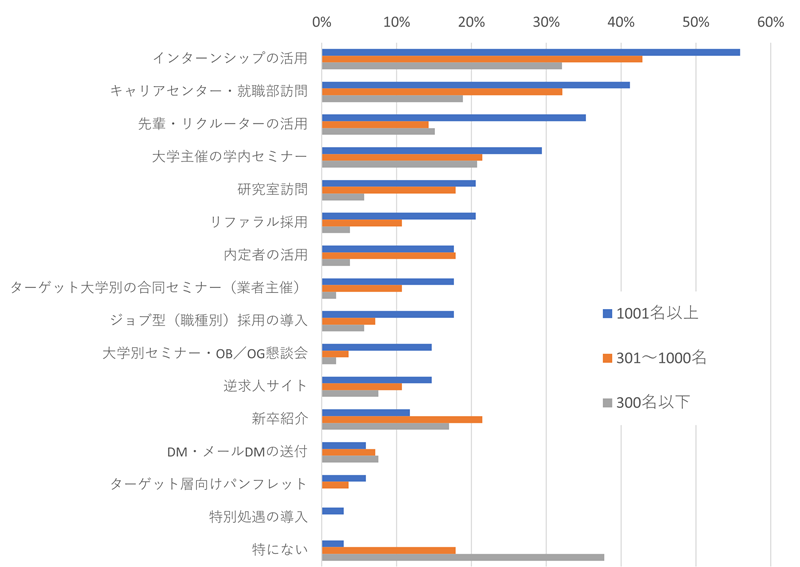

ターゲット層の学生を採用するために実施した施策では、どの規模においても「インターンシップの活用」がトップで、大企業では56%と半数を超え、中堅企業で43%と4割超、中小企業でも32%と3割を超えています[図表12]。

[図表12]従業員規模別 ターゲット層の応募状況

大企業では、次いで「キャリアセンター・就職部訪問」(41%)、「先輩・リクルーターの活用」(35%)、「大学主催の学内セミナー」(29%)が続きます。

中堅企業では、大企業と同様に「キャリアセンター・就職部訪問」が多いものの32%と3割程度にとどまり、それ以外では「大学主催の学内セミナー」と「新卒紹介」(新卒者の人材紹介の利用)がどちらも21%と2割程度で多くなっています。中小企業では、「大学主催の学内セミナー」が21%と2割程度あるものの、これと「インターンシップの活用」以外で2割を超える施策はありません。それどころか、「特にない」が38%と4割近くもあり、ターゲット層を採用するために何か施策を講じようとする企業が少ないことに驚きますが、それだけ人、時間、予算等のリソースを割けない、余裕のない企業が多いということなのでしょう。

ターゲット層の学生を採用するために実施した具体的な施策をフリーコメントで回答してもらいましたので、抜粋して紹介します(カッコ内は回答企業の規模、業種)。

・資格予備校との連携、紹介業者との関係強化(300名以下、サービス)

・ホワイト企業であることの魅力を伝えること(300名以下、メーカー)

・対象者の能力を測れる内容のイベントを実施(1001名以上、情報処理・ソフトウェア)

・ジョブ面談(1001名以上、医療)

・新任赴任地など処遇の見直し(1001名以上、メーカー)

・外国人大学生のインターンシップ受け入れ(1001名以上、フードサービス)

・海外での対面型合同企業説明会に出展し、留学生をターゲットにした採用活動(300名以下、マスコミ)

・大学ごとにOB/OG情報をキャリアセンターに共有し、OB/OG訪問の機会を提供(300名以下、メーカー)

・エージェントの活用(301~1000名、メーカー)

・リファラル採用(社員の家族)(1001名以上、サービス)

・採用期間の延長、多職種よりもやや緩めの選考(301~1000名、メーカー)

インターンシップの集客に苦戦する中堅企業

インターンシップについても確認してみましょう。

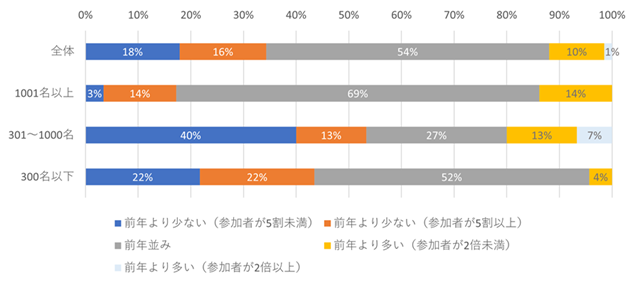

まずは、前年と比較したインターンシップ参加者数の状況です。全体では、「前年並み」が54%と半数を超えたものの、“前年より多い”(「前年より多い(参加者が2倍未満)」と「前年より多い(参加者が2倍以上)」の合計)が11%と1割程度なのに対して、“前年より少ない”(「前年より少ない(参加者が5割未満)」と「前年より少ない(参加者が5割以上)」の合計)は34%と3割を超えています[図表13]。

[図表13]従業員規模別 インターンシップ参加者数の前年比較

中でも「前年より少ない(参加者が5割未満)」が18%と2割近くに達しており、インターンシップの乱立により、思うように参加学生を集められない企業が少なくないことが分かります。

従業員規模別に見ると、大企業では「前年並み」が69%と約7割を占め、「前年より少ない(参加者が5割未満)」はわずか3%にとどまります。これに対して、中堅企業で40%、中小企業でも22%が「前年より少ない(参加者が5割未満)」としています。特に中堅企業では、「前年並み」は27%と3割を割り込み、「前年より少ない(参加者が5割未満)」が最も多くなっています。既にインターンシップの参加者集めの段階で中堅企業の苦労の様子がうかがえます。

内定者充足率別に見ると、さらに明暗がはっきりと分かれます。「前年並み」が最も多いのはどの充足率の企業群も同じですが、「内定者充足率 80%以上」から順に、68%、50%、44%と充足率が低い企業群ほど「前年並み」の割合が減少していき、代わりに「前年より少ない(参加者が5割未満)」の割合は、充足率が低い企業群ほど5%、16%、38%と増加しています[図表14]。

[図表14]内定者充足率別 インターンシップ参加者数の前年比較

“前年より少ない” は、「内定者充足率 80%以上」から順に16%、37%、57%と増えており、「内定者充足率 0~20%未満」では6割近くに達しています。「内定者充足率 80%以上」と「内定者充足率 20~80%未満」では、“前年より多い” がそれぞれ16%ありますが、「内定者充足率 0~20%未満」ではゼロです。プレエントリー数でも顕著な違いが見られましたが、インターンシップ参加者数ではさらに違いが際立っています。内定者充足率が低い企業群では、要因として三つのケースが考えられると前述しましたが、中でも “そもそも母集団形成の時点でうまくいっていないケース” が多いようです。

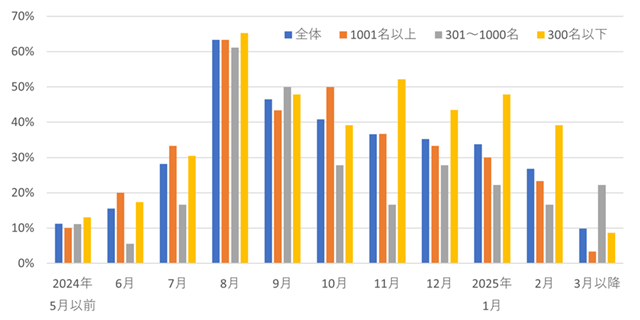

最後は、インターンシップの実施時期を振り返ります。全体では、「2024年7月」から実施する企業が増え始め、夏季休暇の「2024年8月」に63%と6割を超えてピークを迎え、「2024年9月」以降、徐々に減少し始め、政府主導の就活ルールで採用広報解禁となる「2025年3月」には、「2024年5月以前」をも下回る1割程度に落ち着きます[図表15]。

[図表15]従業員規模別 インターンシップの実施時期(複数選択)

従業員規模別で見ても、どの規模も「2024年8月」が6割を超えてピークであることに変わりはないですが、そこに至る推移と「2024年10月」以降には、規模による違いが見られます。

例えば、「2024年6月」「2024年7月」では、大企業と中小企業は2~3割程度の企業が既に実施しているのに対して、中堅企業では実施率が「2024年6月」6%、「2024年7月」17%の後、「2024年8月」になると61%に跳ね上がります。また、「2024年10月」「2024年11月」においては、中堅企業が大企業よりも20ポイント以上低く、さらに中小企業よりも低くなっています。

逆に「2025年3月以降」は、大企業の3%に対して、中堅企業は22%と2割以上の企業が実施しています。中小企業では、「2024年11月」に「2024年8月」に次ぐ52%と半数以上の企業が実施しているほか、「2025年2月」でも39%と4割程度の企業がインターンシップを実施するなど、「2024年11月」から「2025年2月」まではどの従業員規模よりも実施企業の割合が高くなっています。

大企業でインターンシップを実施する企業が少なくなってきたタイミングで、出遅れた学生や仕切り直しの学生を狙って、あえてこの時期まで実施しているとしたら、うまく集客できている可能性があります。[図表13]で見たように、「前年より少ない(参加者が5割未満)」と学生集客に苦戦している中小企業の割合は、中堅企業の約半分程度です。大企業の動きに翻弄されない、中小企業のこんな動きが功を奏しているのかもしれません。

次回も、2026年卒採用を振り返ります。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |