代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年9月11日、株式会社マイナビは、2026年卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した、「2026年卒 大学生キャリア意向調査8月〈就職活動・進路決定〉」の結果を発表しました。その中で、「就職活動を表す漢字一文字」を聞いたところ、1位は「苦」、2位が「楽」という結果となりました。

2022年卒から2025年卒まではずっと1位 が「楽」、2位が「苦」となっていましたので、4年ぶりに1位と2位が入れ替わったことになります。また、文理男女別に見ると、文系は男子・女子ともに「苦」が1位で、2位は男子が「楽」、女子が「挑」でしたが、これに対して理系は男子・女子ともに「楽」が1位、「苦」が2位となっています。

それぞれの選択理由では、「面接やインターンでの失敗が多く、苦しかった」(文系男子)、「当初思っていたよりも簡単に内々定をもらうことができて、企業の人と話すことも楽しかったため」(理系男子)など、文理で就職活動の苦楽の感じ方にギャップがうかがえます。

また、「あなたの就職活動のテーマ曲」では、前年に引き続きMrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」が1位に選ばれています。“なるようになる” というポジティブなメッセージ性が就活生に受け入れられているようです。

大企業よりも面接開始時期が先行する中堅企業

今回も前回に引き続き、HR総研が人事採用担当者を対象に実施した「2026年&2027年新卒採用活動動向調査」(2025年6月3~14日)の結果を紹介します。ぜひ参考にしてください。

※以下、同調査結果の割合(%)は、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。

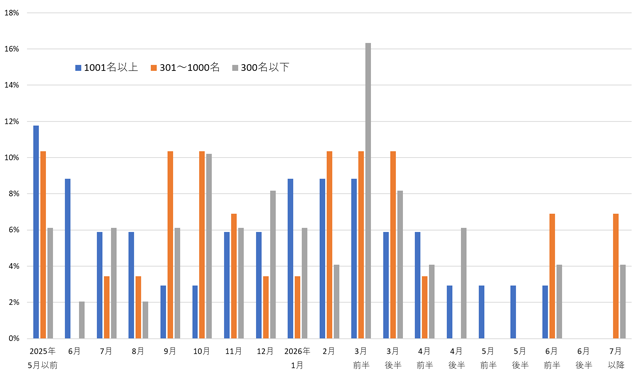

まず、2026年新卒採用(以下、2026年卒採用)の面接開始時期から見ていきましょう。

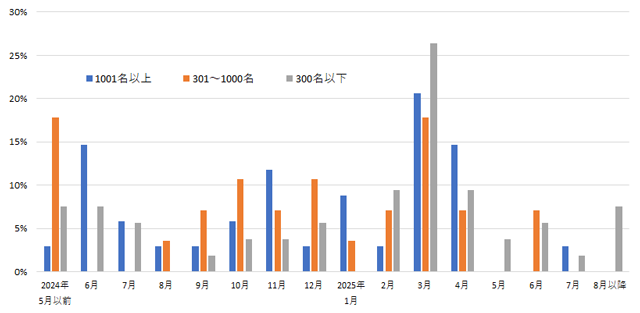

従業員別に見ると、「2024年5月以前」から「2024年12月」までの、2024年のうちに開始した割合は、1001名以上の大企業では50%とちょうど半数、301~1000名の中堅企業では57%と6割近くになっています[図表1]。

[図表1]従業員別 2026年卒採用の面接開始時期(予定含む)

資料出所:HR総研「2026年&2027年新卒採用活動動向調査」(2025年6月3~14日)([図表2~14]も同じ)

一方、300名以下の中小企業は36%と最も低い割合となっています。

開始時期のピークは、いずれの規模も「2025年3月」で、大企業で21%、中堅企業で18%と2割程度となっています。中堅企業では「2024年5月以前」から開始している企業が「2025年3月」と同じ18%となるなど、早期に開始している傾向が見られます。一方、2024年内の開始が最も少なかった中小企業は、「2025年3月」が26%と4分の1以上を占めるのをはじめ、「2025年3月」以降が55%と半数以上になっています。

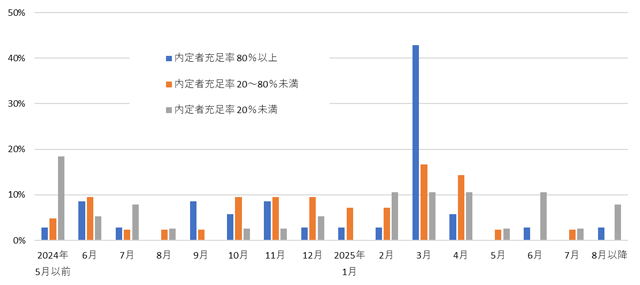

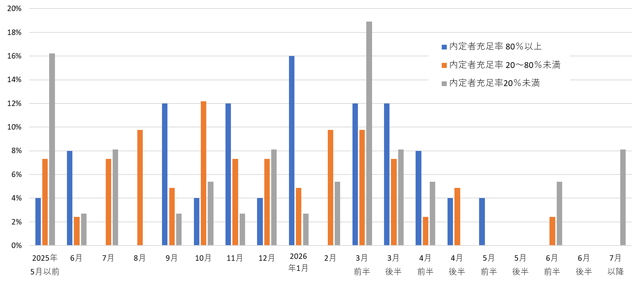

次に、2025年6月時点の内定者充足率別に面接開始時期を比較すると、「内定者充足率80%以上」の企業群では、「2025年3月」がピークで43%と4割以上に上る一方、「内定者充足率20%未満」の企業群では、「2024年5月以前」がピークで18%となるなど、インターンシップが本格化する前の「2024年7月」までに開始した割合が32%と早期に3割を超えています[図表2]。

[図表2]内定者充足率別 2026年卒採用の面接開始時期(予定含む)

他方、「内定者充足率80%以上」で「2024年7月」までに開始した割合は半分以下の14%にとどまります。内定者充足率が低い企業ほど、非常に早期から採用活動を行っていたことが分かります。

主体性の有無が評価を分ける

ところで、面接において回答企業が考える学生の評価の分かれ目は、どんなところにあるのでしょうか。面接の際の学生の態度や回答内容を踏まえた、「高い評価となる学生」と「低い評価となる学生」についてのフリーコメントから、一部を抜粋して紹介します。

まずは「高い評価となる学生」です。しっかりとした「自分の軸」を持っていることのほか、主体性や他者を巻き込む力、コミュニケーション能力の高さなどを挙げる声が多いようです(カッコ内は回答企業の規模、業種)。

・自分で判断、決断して行動してきた学生(300名以下、IT・通信)

・自分のやりたいことをしっかりと熱意を持って話せる学生(1001名以上、サービス)

・自分をしっかり説明できる学生(1001名以上、メーカー)

・自身の経験を掘り下げて説明できる学生(300名以下、メーカー)

・過去に自主的な活動をどれだけやってきたかを伝えられる学生(301~1000名、商社・流通)

・経験や考えを自分の言葉で端的に自信を持って語れる学生(300名以下、メーカー)

・自分の取った行動とその結果、反省を結び付けて答えられる学生(300名以下、IT・通信)

・挫折を乗り越え自発的に行動を起こし、他者を巻き込んだ経験がある学生(300名以下、マスコミ・コンサル)

・自律的に考え行動し、挑戦してきた経験がある学生(301~1000名、IT・通信)

・自身の考えを論理的に、根拠を示してプレゼンできる学生(1001名以上、サービス)

・人当たりの良さのみならず、自分の言葉で説明できる学生(1001名以上、IT・通信)

・自責型人材(1001名以上、メーカー)

・周囲を巻き込んで行動した経験のある学生(300名以下、商社・流通)

・実績と発言内容が一致し、成長が感じられる学生(1001名以上、メーカー)

・ストレス耐性が見込める過去の経験談や思考パターンを確認できた学生(301~1000名、メーカー)

・ハキハキと自分の考えを簡潔に話せる学生(300名以下、IT・通信)

・コミュニケーション能力が高い学生(300名以下、メーカー)

・質問に対して的確に、簡潔かつ論理的に答えるとともに、相手の話をよく聞き、適切なリアクションができる学生(300名以下、メーカー)

・傾聴の姿勢のある学生(300名以下、サービス)

・自立心・意欲のある学生(1001名以上、メーカー)

・主体性やコミュニケーション能力を感じられる学生(301~1000名、メーカー)

・リーダーシップが強く、チーム内のタスク管理を実施した経験がある学生(300名以下、IT・通信)

一方、「低い評価となる学生」では、コミュケーション能力や積極性・主体性の低さ、型どおりの回答しかできないことなどを挙げる声が多くなっています。

・何を言っているか分からない、伝える力がない学生(300名以下、メーカー)

・準備してきたことをそのまま読み上げている学生(300名以下、サービス)

・質問の内容とは的外れな回答をする学生(1001名以上、メーカー)

・話す内容がちぐはぐで、落ち着きのない学生(1001名以上、IT・通信)

・自律性や意思がなく、伝える能力も乏しい学生(300名以下、商社・流通)

・自分の考え方をしっかりと伝えられない学生(1001名以上、サービス)

・話をしっかり聞かない(聞けない)、自分の考えを持とうとしない学生(301~1000名、IT・通信)

・就職に対する能動的な姿勢が見えない学生(1001名以上、メーカー)

・自信を持っていない学生(1001名以上、IT・通信)

・無関心、興味薄、好奇心薄な態度の学生(301~1000名、メーカー)

・無表情、声が小さい。積極性がない。質問に対しての回答がまとまっていない学生(300名以下、商社・流通)

・エントリーシートどおりの話しかできない学生(300名以下、メーカー)

・自発的に行動を起こした経験や、他者を巻き込んだ経験がない学生(301~1000名、サービス)

・業界不問で、ただ語学を活用したいだけの学生(300名以下、マスコミ・コンサル)

・他責型人材(1001名以上、メーカー)

・受け身な姿勢が多い学生やネガティブな発言が多い学生(300名以下、メーカー)

「親と相談します」と即答する学生も

続いて、良くも悪くも面接で印象に残っている学生の回答・エピソードについて、フリーコメントで回答してもらいましたので、その一部を抜粋して紹介します。いろいろなタイプの学生がいるものですね。

・自分の得意技をその場で実演して見せてくれた(1001名以上、IT・通信)

・選考を受けるに当たり、事前に自社と契約をしてくれた(1001名以上、サービス)

・自分の推し活について、何が素晴らしいのか、熱心に説明しようとしてくれた。環境も考え方も志向も異なる相手に、何とかその良さを伝えようと必死になっている姿に、少し感動を覚えた(301~1000名、IT・通信)

・「将来、社長になりたい」と宣言した(301~1000名、メーカー)

・新幹線で乗り過ごして、遅刻してきた(300名以下、メーカー)

・失敗した経験の有無とそのリカバリーを質問したところ、「今まで生きてきた中で失敗した経験はありません!」と言い切った(300名以下、IT・通信)

・当社に入社するために努力した点を、インターンシップでの経験を交えてストーリー仕立てで話してくれた(300名以下、マスコミ・コンサル)

・某国立大学理学部生物学系の学生で、動物、特に馬が好きなので、第一志望はJRAだと明言した(300名以下、IT・通信)

・「私の強みは “おばあちゃん力” です」と言った学生。「私は人の話をじっくり聞き、相手が何を求めているかを察するのが得意です。友人からは “おばあちゃんみたいに落ち着いている” と言われます。そのおかげで、ゼミやアルバイトでも相談役として信頼されてきました」と、ユーモアを交えつつ、共感力や傾聴力というビジネスでも重要なスキルをアピールしているし、その後も受け答えがスムーズで話が盛り上がって、アピールに説得力があった(300名以下、メーカー)

・「他社からも内定が出たらどうするか?」の問いに、「親と相談します」と即答した(301~1000名、メーカー)

・遊園地をつくりたいと言った学生がいた(1001名以上、サービス)

獲得競争が激しい理系学生の内定出しが先行

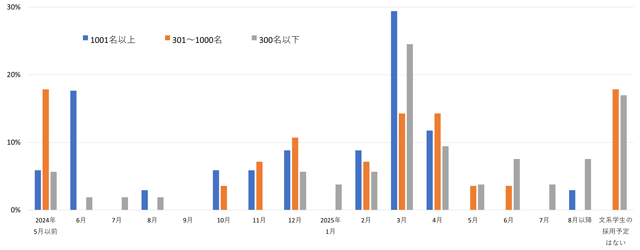

次は、内定出し開始時期を文系と理系に分けて見てみましょう。まず、文系学生に対する内定出し開始時期については、大企業と中小企業では「2025年3月」がピークで、それぞれ29%、25%と3割近くになっています[図表3]。

[図表3]従業員別 2026年卒採用の文系学生の内定出し開始時期(予定含む)

一方、中堅企業では「2024年5月以前」がピークで、面接開始時期と同じく18%と2割近くにも達しており、大企業や、中小企業とは対照的に「2025年3月」は14%にとどまります。

また、「2025年2月」までに内定出しを開始した割合では、大企業では56%と6割近くに上り、前年の2025年卒採用時より早いペースで進行していることがうかがえます。中堅企業では、ピークは早かったものの、46%と大企業を下回ります。一方、中小企業では26%にとどまる反面、ピークの「2025年3月」以降に開始した割合が57%と6割近くに達しており、「2025年2月」までに開始した割合を大きく上回る結果となっています。

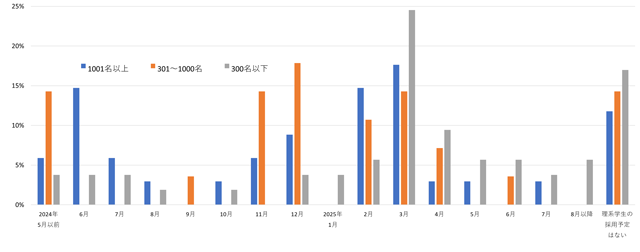

理系学生に対する内定出し開始時期については、「2025年2月」までに開始した割合は、大企業では62%と6割以上に上り、文系学生より6ポイント高くなっています[図表4]。

[図表4]従業員別 2026年卒採用の理系学生の内定出し開始時期(予定含む)

理系学生に対する採用ニーズは引き続き高い状態にあるため、文系学生より早めに獲得に動く企業が多い傾向にあると考えられます。中堅企業では「2025年2月」までに61%と6割以上が内定出しを開始し、大企業と同等のペースとなっています。中でも「2024年11月」(14%)と「2024年12月」(18%)に集中しており、合わせて32%と3割以上が開始しています。一方、中小企業では「2025年3月」が25%でピークとなっており、「2025年2月」までに開始した割合は28%と3割未満にとどまります。

内定者充足率が低い企業群では「全員辞退」が4分の1に

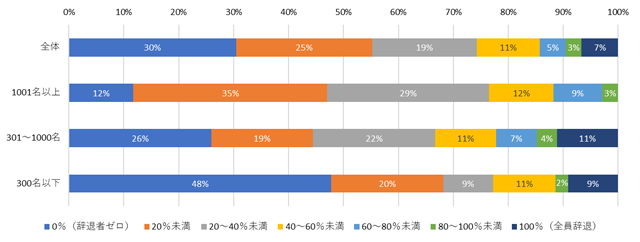

既に内定出しを開始している企業について、2025年6月時点における内定辞退率を確認してみます。まず、従業員別の内定辞退率の状況を見てみると、特に目立っているのは、中小企業における「0%(辞退者ゼロ)」の割合が48%と半数近くに上っている点です[図表5]。

[図表5]従業員別 内定辞退率(2025年6月時点)

中小企業は採用規模が小さく、少し辞退者が出ただけで内定辞退率が跳ね上がるリスクを抱えていますが、効率よく採用できている企業が多い傾向がうかがえます。

一方、大企業では「0%(辞退者ゼロ)」の割合は12%と1割程度にとどまっています。ただし、採用規模自体が大きいため、辞退者が複数人出ることは想定内といえるでしょう。また、大企業では「20%未満」が35%で、これらを合わせると“0~20%未満” の割合は47%と半数近くに上っています。

これに対して、中堅企業では「0%(辞退者ゼロ)」が26%と大企業より多く、“0~20%未満” で見ても45%で大企業と大きな違いは見られません。ただし、中堅・中小企業では「100%(全員辞退)」の割合が11%や9%と1割程度あり、これらの企業では、内定を出しても断られてしまう原因を追究して次回に適切に生かす必要があります。

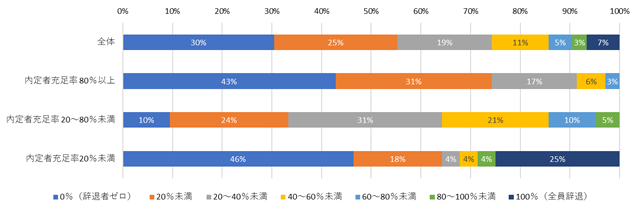

次に、内定者充足率別に内定辞退率の状況を確認します。「内定者充足率80%以上」の企業群では “0~20%未満” の割合が74%と7割以上にも達します[図表6]。

[図表6]内定者充足率別 内定辞退率(2025年6月時点)

一方、「内定者充足率20%未満」の企業群に注目すると、「0%(辞退者ゼロ)」が46%と半数近くであるものの、「100%(全員辞退)」の割合も他の企業群比で顕著に高く25%と4分の1に上っています。この結果から、内定者充足率が低い背景として、「そもそもの応募が足りず内定出しまで至っていないこと」と「内定を出しても辞退されることが多い」の両面が見えてきます。

エントリー数にこだわる企業群では重要視されない「映像制作」

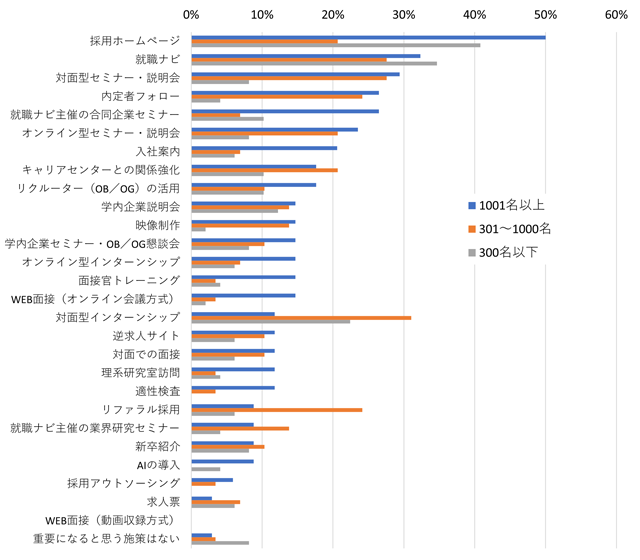

ここからは、2027年新卒採用(以下、2027年卒採用)の予測について見ていきます。2027年卒採用で重視する施策(複数回答)について、従業員別に見ると、大企業では「採用ホームページ」が最多で50%、次いで「就職ナビ」が32%、「対面型セミナー・説明会」が29%などとなっており、これら上位3項目は2026年卒採用時と同様の傾向です[図表7]。

[図表7]従業員別 2027年卒採用で重要になると思う施策(複数回答)

中堅企業では「対面型インターンシップ」が最多で31%、次いで「就職ナビ」と「対面型セミナー・説明会」がともに28%と3割近くに上っています。また、「リファラル採用」は24%で、大企業(9%)や中小企業(6%)と比べ顕著に高くなっており、これらの施策により自社にマッチした学生を効率よく獲得したいという狙いがうかがえます。

一方、中小企業では「採用ホームページ」が最多で41%、次いで「就職ナビ」が35%と大企業と同様の傾向を見せているものの、3位は「対面型インターンシップ」(22%)で、大企業で3位の「対面型セミナー・説明会」はわずか8%にとどまるなど、その他の施策の順位は大きく異なります。大企業と中堅企業でそれぞれ26%、24%で上位だった「内定者フォロー」は中小企業ではわずか4%にとどまり、同じく15%、14%だった「映像制作」に至ってはわずか2%という状況です。

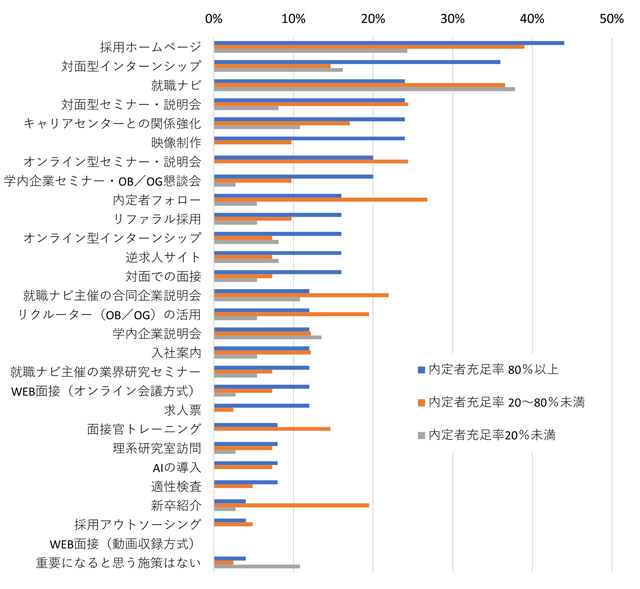

次に、内定者充足率別の回答でも比較してみましょう(複数回答)。「内定者充足率80%以上」の企業群では、「採用ホームページ」が44%で最も多く、次いで「対面型インターンシップ」(36%)、「就職ナビ」「対面型セミナー・説明会」「キャリアセンターとの関係強化」「映像制作」(いずれも24%)が続きます[図表8]。

[図表8]2026年卒採用の内定者充足率別 2027年卒採用で重要になると思う施策(複数回答)

一方、「内定者充足率20%未満」の企業群では、「就職ナビ」が38%で最多となっており、「採用ホームページ」(24%)、「対面型インターンシップ」(16%)が続きます。上位3項目は同じでも、その重要度の考え方は大きく異なっています。「内定者充足率80%以上」の企業群では、単にエントリー数を追い求めているのではなく、「採用ホームページ」や「映像制作」などにより、より深い情報を学生に届けることで、自社が求める人材像とのマッチ度の高い学生を誘引しようとしているのに対し、「内定者充足率20%未満」の企業群では「映像制作」が0%となるなど、人材のマッチ度以前に、エントリー数にこだわっている様子がうかがえます。

内定者充足率の低い企業ほど選考時期を早める傾向

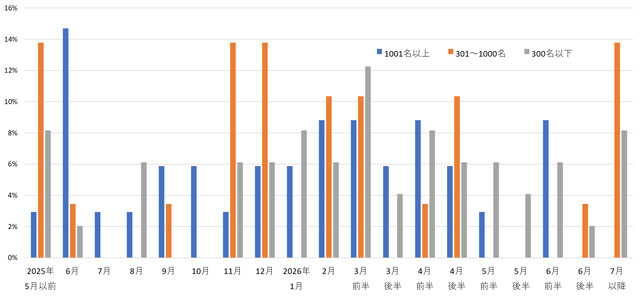

2027年卒採用の面接開始時期を月ごとの割合を見てみると、大企業では「2025年6月」までに開始している企業が21%と2割程度あり、中堅企業の10%、中小企業の8%と比べると2倍以上となっており、大企業が先行して面接を開始していることがうかがえます[図表9]。

[図表9]従業員別 2027年卒採用の面接開始時期(予定含む)

「2025年10月」までに開始する予定の割合を見ると、大企業と中堅企業で38%、中小企業では33%となっており、この時期までには中堅企業は大企業と同程度のペースで4割近くが開始するとしています。

月ごとに見た面接開始時期のピークは、すべての従業員別で2026年3月(「2026年3月前半」と「2026年3月後半」の合計。以下、「2026年3月」)となっていますが、大企業15%、中堅企業20%、中小企業24%と、従業員別が小さくなるほどその割合は高くなっています。

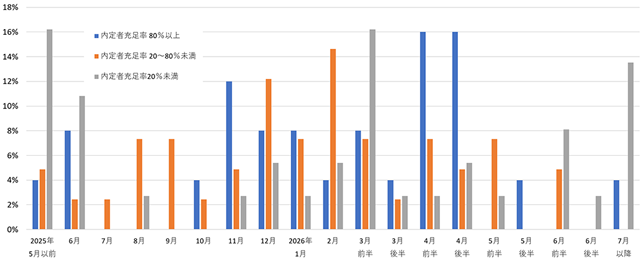

2026年卒採用の内定者充足率別に面接開始時期を比較してみると、インターンシップが最盛期となる以前の「2025年7月」までに開始する割合は、「内定者充足率80%以上」の企業群では12%と1割程度にとどまるのに対して、「内定者充足率20~80%未満」では17%と2割に近くなり、「内定者充足率20%未満」では27%と3割近くになっています[図表10]。

[図表10]2026年卒採用の内定者充足率別 2027年卒採用の面接開始時期(予定含む)

内定者充足率が低い企業群ほど、早期から面接選考を開始する傾向が顕著に表れているといえます。

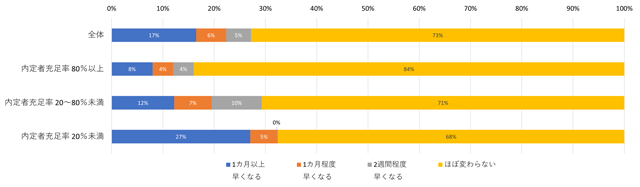

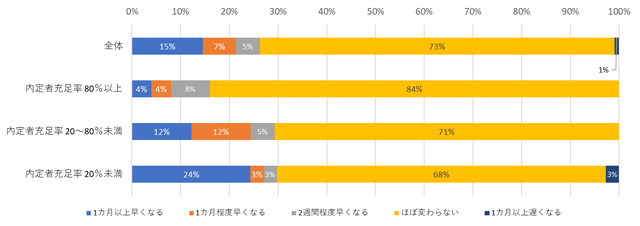

内定者充足率別に、2027年卒採用の面接開始時期を2026年卒採用と比較してみると、いずれの充足率においても「ほぼ変わらない」が最も多く7~8割程度に上っており、「遅くなる」とする企業はないことが分かります[図表11]。

[図表11]2026年卒採用の内定者充足率別 2027年卒採用の面接開始時期(2026年卒採用との比較)

「早くなる」(「2週間程度早くなる」~「1カ月以上早くなる」の合計)の割合は、「内定者充足率80%以上」の企業群では16%と2割未満なのに対して、「内定者充足率20~80%未満」では29%と3割近く、「内定者充足率20%未満」では32%と3割を超えており、内定者充足率が低い企業ほど2026年卒採用よりも面接時期を早めようとしていることがうかがえます。特に「内定者充足率20%未満」では「1カ月以上早くなる」が27%と3割近くにも達しており、2027年卒採用活動のさらなる早期化を計画しているようです。

中堅企業で大企業よりも内定出しのペースが早まる可能性

2027年卒採用の内定出しの開始時期を月ごとの割合で見てみると、大企業では「2025年6月」が最多で15%、中堅企業では「2025年5月以前」と「2025年11月」、「2025年12月」が14%で並び、年内に開始する割合としては48%と半数近くに上っています[図表12]。

[図表12]従業員別 2027年卒採用の内定出しの開始時期(予定含む)

大企業の年内開始の割合は44%と4割程度で、中堅企業は大企業よりやや早いペースの内定出しとなる可能性があります。一方、中小企業は「2026年3月」が最多で16%となっており、年内開始の割合は29%と3割未満となっています。「2026年3月」以降で比較すると、大企業と中堅企業がともに41%なのに対し、中小企業は57%と6割近くに達しています。今年も、大企業と中堅企業の内定出しのピークが落ち着いてきたところで、選考と内定出しを本格化する動きは変わらないようです。

2026年卒採用の内定者充足率別に内定出し開始時期を見ると、やはり面接選考と同様に、内定者充足率の低い企業ほど2027年卒採用の内定出し開始時期も早い傾向が顕著に見られます[図表13]。

[図表13]2026年卒採用の内定者充足率別 2027年卒採用の内定出し開始時期(予定含む)

「内定者充足率20%未満」の企業群では、「2025年5月以前」の割合が最も高く16%で、他の企業群よりも顕著に高くなっています。また、「2025年7月」までに開始する割合で企業群別の状況を比較すると、「内定者充足率80%以上」では12%、「内定者充足率20~80%未満」では10%と1割程度であるのに対して、「内定者充足率20%未満」では27%と3割近くにも上っており、非常に早い時期から内定出しを開始することにしています。2026年卒採用時の傾向でも見られたとおり、どれだけ内定出しを早くしてスタートダッシュをしても、内定辞退防止のための内定者フォローの期間が2年近くとなり、学生はより魅力的な企業の内定を得られればそちらへ流れてしまうため、内定者を引き留め続けることが非常に困難であると想定されます。そうした過度な負荷を避けるためにも、内定出しを極端に早期から開始するのは避けるほうが良いと思われます。

2027年卒採用の内定出し開始時期を2026年卒採用と比較してみると、面接選考と同様に、いずれの内定者充足率の企業群においても「ほぼ変わらない」が最も多く7~8割程度に上っており、「遅くなる」とする企業はほとんど見られません[図表14]。

[図表14]2026年卒採用の内定者充足率別 2027年卒採用の内定出し開始時期(2026年卒採用との比較)

「早くなる」(「1カ月以上早くなる」「1カ月程度早くなる」「2週間程度早くなる」の合計)の割合は、「内定者充足率80%以上」の企業群では16%と2割未満であるのに対して、「内定者充足率20~80%未満」と「内定者充足率20%未満」ではそれぞれ29%、30%と3割程度になっています。この結果から、内定者充足率が低い企業ほど、2026年卒採用時より内定出しの開始時期を早める傾向がより顕著になることが推測されます。面接選考や内定出しの開始時期を早めることよりも、学生への訴求内容や訴求方法をいま一度見直し、求める人材要件によりマッチした学生の集客を考える時期に来ているのではないでしょうか。

次回は、2026年卒学生を対象に、2025年6月に実施した就職活動動向調査の結果を紹介します。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |