|

|

立道昌幸 たてみち まさゆき 1987年産業医科大学卒業。臨床研修後、1989年よりソニー株式会社専属産業医。1999年より東邦大学医学部助手、2001年にフランス・リヨンにあるIARC(WHO世界がん研究機構)へ訪問研究員として赴任。2005年より昭和大学医学部助教授、2013年より現職。職域でのがん対策を中心に産業保健活動に従事し、特に肝がんや胃がんなどの、感染が原因となるがんの撲滅を目指している。 |

「沈黙の臓器」だからこそ必要な、肝炎ウイルス検査

肝炎が進行していても自覚症状がないことが珍しくないことから、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれている。

実は、働く人の中には、少なくない数のB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルス感染者がいることが分かっている。日本の健康診断での肝炎ウイルス検査結果を分析した研究によると、社員1000人規模の会社では、B型肝炎感染者が約3人、C型肝炎に感染したことがある人(感染している可能性がある人)が約4人いると推計されている。その一方、全国の経営者や人事・総務を対象に行ったアンケート調査によると、有効回答数1502人のうち、48.9%が「会社が実施する全ての機会で、肝炎ウイルスの検査は行っていない」と回答し、「全従業員に対して検査している」と回答した人は31.8%にとどまっていた。

肝炎ウイルス検査の実施率が低い背景には、さまざまな理由が考えられるが、われわれの研究成果(令和4年度 厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服政策研究事業〔研究代表者:是永匡紹〕)から、次のような要因が見いだされる。

・ウイルス性肝炎に関する情報提供がほとんどなく、その重要性が知られていない

・キーパーソンである経営層の理解が不十分である

・ウイルス性肝炎検査は、法律で義務づけられた健診項目ではない

・情報の取り扱いが不明確である

・受診者が肝炎ウイルス検査の結果の見方を知らない

最も確実ながん対策は、ウイルス性肝炎対策による肝がん予防から

多くの方は、さまざまながん検診を受けることががん対策になると思いがちだが、「原因が明らかながん」について「原因」を取り除く対策を実行することが、最も効果的ながん対策である。特に肝がんは、がん死亡の原因として、男性では肺・大腸・胃・膵臓に続き5位、女性では大腸・肺・膵臓・乳房等に続き7位となっている。

近年、脂肪肝(肥満・アルコール)からの肝がんが話題になっているが、労働年齢の肝がんの多くはウイルス性肝炎が原因となる。そのため、なるべく若いうちに肝炎ウイルス対策をすれば、肝がんは激減する。

2023年3月に、厚生労働省の4局合同で197事業主団体と74関係団体に向けて、「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(令 5.3.22 健発0322第1・基発0322第1・ 職発0322第3・保発0322第5)という通達が発出された。これは、ウイルス性肝炎が感染症であることから、職域で偏見などスティグマ(個人の持つ特徴に対して、周囲から否定的な意味づけをされ、不当な扱いを受けること)を引き起こした過去を踏まえ、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、治療を受けられる環境をつくることを、がん対策として明確に位置づける通達である(編注:下線は筆者による)。

陰性(検査済み)カードの活用で、自分のウイルス感染について確認して治療につなぎ、過剰検査を防ぐ

業務等で血液・体液を扱うこと等の特別な事情がなければ、肝炎ウイルス検査は生涯に1度受けることを推奨されている。特定の高リスク行動(不衛生な状況でタトゥーを入れる行為、注射器の使い回しによる薬物乱用、不特定多数の者との性行為等)がない限り、日常生活の中で新規に感染することはまずないことから、万が一陽性であっても治療によって肝がんが予防できると考えれば、対策をしない理由はない。

肝炎ウイルスに感染しても、多くが無症状の上、健康診断の肝臓機能の数値(AST、ALT、γ-GTP)に異常も出ないため、感染の確認には、肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査とHCV抗体検査)を行う必要がある。多くの方は人間ドック等の追加項目でチェックしているが、約8割は結果が陽性でも放置している現状がある。このように未治療の患者が多くいることは、肝がんの対策として大きな課題となっている。したがって、[図表]のようなカードを社員に配布し、自身のウイルス感染の有無をチェックして、陰性であることを認識してもらうことが重要である。

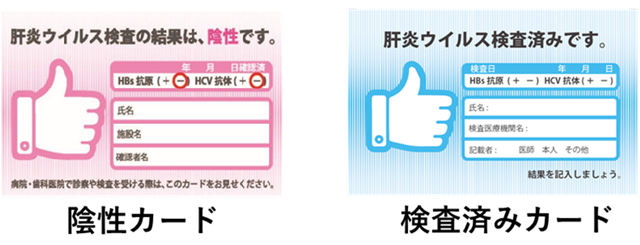

[図表]陰性(検査済み)カード

- 検診機関や病院で陰性が証明された場合は、陰性カードに医師から○を付けてもらう

- 検査済みカードは、自分で結果を見て検査済みカードに○を付ける

(もし医師が確認してくれるのであれば、医師に○を付けてもらう)

【陰性カード、検査済みカードの請求先】

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所

肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター:是永匡紹

https://kohnodai.xsrv.jp/contact/contact.html

(厚生労働科学研究「肝炎ウイルス検査受検率の向上及び受診へ円滑につなげる方策の確立に資する研究班」)

男性の30%近くが、会社の健康診断等で肝機能異常を呈している。この場合、かかりつけ医以外を受診する際に、まずはウイルス性肝炎の検査が行われることになるが、この陰性(検査済み)カードを活用すれば、同じ検査を毎回繰り返す必要はなくなる。カードの普及によって、過剰な検査を抑制することも期待されている。

肝炎ウイルス検査から始めてみよう、職場におけるがん対策

がん検診であれば、臓器ごとに1~2年の間隔で何十年も受け続ける必要があるが、肝炎ウイルス検査は、原則として生涯に1度受ければ良いとされる。

ただ、その一方で、肝炎ウイルス検査は感染症への偏見により会社での導入のハードルが高いとされてきた。社員のプライバシーが守られつつ、ウイルス性肝炎になった社員への治療と仕事の両立支援をどのように進めていくかも考える必要がある。

そこで、職域における肝炎ウイルス対策として、健康診断を利用した肝炎ウイルス検査の実施体制を構築することが考えられる。検査機会を提供した上で、社員にその必要性を理解してもらい、検査結果によっては必要に応じて医療機関を受診するように働き掛けるという体制である。

もちろん法定外の健診項目になることから、検査をするには、がん検診同様に本人の同意が必要となる。この際に、以下のような取り扱いとすれば、安価にかつ容易に実施できる。

① 自分でその結果をチェックする仕組みを説明し

② もし陽性の場合には、受診すべき医療機関の受診リストを配ることを前提に、健康診断時に項目として追加する

この場合の留意点は、会社は結果に関与しないことである。健康保険組合が検査を実施する場合は、検査結果に応じて陰性カードを配布する仕組みをつくれば、より効率的である。入社時や40歳になったタイミングで肝炎ウイルス検査の実施を設定していれば、中途採用者も含めて、多くの社員の肝がん対策が可能となる(詳細は、https://kanen5.med.u-tokai.ac.jp/を参照)。

現在、働く人におけるウイルス性肝炎の陽性率は1%以下なので、あともう一息の対策によって、職場からウイルス性肝炎を撲滅できる。

今こそ、がん対策として肝炎ウイルス検査を始めてみませんか?