2010年に宮原博昭氏の社長就任を機に、業績をV字回復させた株式会社学研ホールディングス。そのキーとなったのが、経営と社員との一体化である。社員のリストラや早期退職を進めるだけでは業績は回復しない。“負け癖” がついてしまった社員の自信を回復させるため、同社では経営と社員とのコミュニケーション施策をはじめ、さまざまな取り組みを展開してきた。

今回は、それらを手掛け、経営と現場との橋渡しとなるべく奔走した上席執行役員・人事戦略室長の小林 徹氏に、営業時代の経験から人事に抱く思い、果たすべき役割などを伺った。

|

株式会社学研ホールディングス |

1990年、株式会社学習研究社(現・株式会社学研ホールディングス)に入社し、公教育領域の営業を担当。2002年に文教事業部営業企画室長、2003年に同部大阪支局長に就任し、西日本エリアの事業所閉鎖に伴うリストラの進行役を担う。2006年に人事部へ異動後、業績悪化による早期退職施策や会社分割による持株会社制への移行に従事。2011年に株式会社学研ホールディングスの人事戦略室長に就任し、会社別人事制度の構築やダイバーシティ推進室の立ち上げ、売上高1000億円回復イベントに携わる。その後、秘書室長、経営戦略室長、執行役員、株式会社学研教育みらい(現・株式会社Gakken)代表取締役社長を歴任。現在は上席執行役員・コーポレート本部副本部長を兼務しながら、人事戦略室長としてグループの人事戦略策定などの実務を担う。

株式会社学研ホールディングス

1946年創業。「戦後の復興は、教育をおいてほかにない」という信念の下、創業者の古岡秀人氏が「学習研究社」を創立し、雑誌『学習』『科学』を創刊する。「教育」と「医療福祉」の二つの事業を中心に、“すべての人のゆたかな人生にかかわるコンテンツ・サービス創造企業” として成長を続け、2026年には創立80周年を迎える。2024~2025年度で進めている中期経営計画「Gakken2025」では『SHIFT』を中核テーマに、事業環境の変化を見据えた事業ポートフォリオの転換と成長領域へのリソースシフトを図る。

リストラの進行役から始まった人事の仕事

——はじめに御社に入社されたきっかけなどを教えてください。

小林 当社は1946年の創業から『学習』『科学』という小学生向けの月刊誌をメインとして、60年以上事業を行ってきました(編集:2010年に『学習』『科学』が休刊)。私も子どもの頃から大好きな雑誌だったので、就職先を考える際も、それらの商品に携わりたいと思い、当社を志望しました。

しかし実は、新卒の時は不採用になってしまいました(笑)。そこで、ほかの教育系出版社で1年ほど勤め、当社の中途採用募集に応募したところ、そのときに何とか拾ってもらったという経緯です。

——入社当初は営業担当とお聞きしました。人事の業務を担うまでの経緯を教えていただけますか。

小林 入社後は公教育領域の事業に配属となり、営業担当として、小中高等学校向けの商品を販売していました。商材は教科書・副教材に限らず、教師用の三角定規や跳び箱、理科の実験台など、学校で使用するものは一通り扱っていました。

小林 入社後は公教育領域の事業に配属となり、営業担当として、小中高等学校向けの商品を販売していました。商材は教科書・副教材に限らず、教師用の三角定規や跳び箱、理科の実験台など、学校で使用するものは一通り扱っていました。

東京、東北、大阪など拠点を変えながら10年以上、営業一色の生活を送っていたのですが、大阪支局長時代に西日本エリアの事業所を撤退することとなりました。少子化の影響で、学校の数も減り、公教育向けの商材が売れなくなってしまったためです。

拠点を東京に一極集中するという経営判断が下り、大阪支局の閉鎖も決まりました。私は責任者でしたので、大阪支局で一緒に働いてきた仲間をリストラする役割を背負うことになったのですが、今思えば、これが人事に携わった最初の仕事でした。

——人事に携わった初仕事が同僚のリストラとは、後ろ向きのスタートであったように感じますが、どのような心境だったのでしょうか。

小林 本社で採用したメンバーは、支局の閉鎖に伴って東京に異動となりますが、現地採用の社員は地元を離れることができないため、そのまま退職とならざるを得ない状況でした。恨み言や不満も言われましたし、泣かれてしまうこともあり、とてもつらい経験でした。また、このときに、人事部は矢面に立たず、現場ですべて対応をしなければいけなかったため、当時は人事を恨みました。

その後、拠点を東京に移し、1年ほど事業を継続したのですが、思うように業績が回復せず、事業部は廃部となり、関わっていた社員は既存の各部門に割り振られました。その中で私には人事部への配置転換の辞令が下り、異動するに至りました。

——辞令が出たときはどう思いましたか。

小林 初めは上司に「嫌です」と言いました(笑)。15年間にわたる営業としてのキャリアもありましたし、実績も出してきました。今考えれば仕方がないことなのですが、リストラの際に “人事は何もしなかった” という印象が強かったので、正直に言って「人事は嫌い」でした。とはいえ、駄々をこねても仕方のないところなので、渋々異動を受け入れた形です。

宮原博昭社長体制の下、V字回復に至るまで

——人事部配属後の最初の仕事もリストラと伺いました。

小林 創業以来、小学生向けの学習雑誌である『学習』『科学』が会社業績の大半を占めていましたので、発刊部数が減ればその分ダイレクトに業績は悪化していきます。少子化の煽りを受けて『学習』『科学』の部数も落ち込んでいった結果、経営判断として当時850人いた正社員のうち150人を減らすことになりました。

そこで、早期退職などリストラの計画を立てろと言われたのが人事部での最初の仕事です。このときは「なんてひどい会社だ」と思いました。精神的にもかなりつらく、他部署の社員と顔を合わるのが気まずかったので、社員食堂にも行けませんでした。

——その後、宮原博昭社長の下で秘書を兼務しながら人事戦略室の室長を務められています。

小林 先ほどのリストラは、前社長の経営判断でしたが、今にしてみると、現社長の宮原へとバトンを渡すための “足元固め” だったのだろうと思います。まずは痛みを伴う改革を完遂し、その後、新社長の下でV字回復を目指していくという筋書きです。

私は、宮原体制(2010年~)になってから、学研ホールディングスの人事戦略室長に就き、人事の業務を続ける一方で、兼務という形で宮原の秘書も務めることとなりました。

——V字回復に向けて取り組んだことを教えてください。

小林 宮原が最初に取り組んだことは、「社員の自信をどう取り戻すか」ということでした。長い間、会社の業績が落ち続けていたため、社員に “負け癖” が付いてしまっていたので、まずは社員のモチベーションを上げて自信を取り戻すための施策を進めていきました。

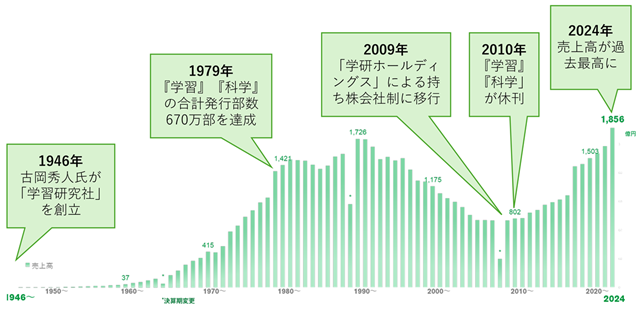

人事部から経営戦略室に移り、経営企画にも携わりましたが、どのポジションでもやることは大きく変わりません。経営を支えつつ、現場の社員との信頼関係を築き、経営と現場が一体となって会社の目指すべき方向に突き進んでいく——そのことに注力しました。その結果、会社の業績もじりじりと上がっていき、2024年度には売上高も過去最高額に達することができました[図表1]。

[図表1]学研グループのあゆみ

人事に必要なものは “現場感覚”

——営業から始まり、実にさまざまな経験を積まれていますが、人事の仕事にはどのように還元されているのでしょうか。

小林 営業を長く続けてきた経験から、現場の “肌感覚” を何よりも重視していますし、人事の仕事を進める上で最も大事な根幹だと考えています。営業時代は「人事に現場の何が分かるんだ」という思いがずっとありましたが、私が人事でいる限り、現場社員には絶対にこれを言わせないようにしようと考えています。「あなたの痛みも喜びも全部分かっている。その上でこれを一緒にやろう」と言える人事でありたいのです。

人事の施策は、現場で働く社員のためのものです。こうしている今も、高齢者や子どもたちと向き合っている介護士・保育士・塾講師の社員がいます。その痛みや喜びの感情を共有していなければ、どんな施策を展開しても社員の心には届きません。人事は “現場感覚” を常に持たなければいけないと考えています。

——2017年に関連会社の学研教育みらい(現・Gakken)の代表取締役社長を経て、人事部に戻られました。会社のトップを経験されてどのような変化がありましたか。

小林 経営戦略や関連会社の社長を経験できたことで、マネジメントに必要なスキルを身に付けられた点は、人事の業務を進める上でも役に立っていると思います。私は今でも実務担当者のつもりでいますし、実際にオペレーション業務をこなしていますが、経営を通じて、実務に取り組む際の視点が大きく変わりました。

小林 経営戦略や関連会社の社長を経験できたことで、マネジメントに必要なスキルを身に付けられた点は、人事の業務を進める上でも役に立っていると思います。私は今でも実務担当者のつもりでいますし、実際にオペレーション業務をこなしていますが、経営を通じて、実務に取り組む際の視点が大きく変わりました。

例えば、大阪支局長時代に現場の責任者としてリストラを行いましたが、その後、人事部に異動になって初めてその意図が分かりました。これと同じように、経営者の立場になることを通じて、経営方針としてこれまで行ってきた人事施策の意図や意義などが、本当の意味で分かるようになったのです。

もちろん、人事部の頃から経営の考えは理解しているつもりでした。しかし、頭で分かった気でいるのと、実際に経営するのでは全く違います。業績が厳しい局面になれば、経営は社員にとって望ましくない決断を下さなければならなくなる――そうした経験が、人事部に戻った今でもすごく生きていると感じています。

——実際に経験してみることが大切ということですね。御社の人材育成も、まさに「経験」を重視していると伺いました。

小林 人材育成のためには、知識のインプットは大切ですし、さまざまな研修も実施していますが、インプットした知識を生かすには、現場での経験しかないと考えています。そのため、当社としての育成の柱は「異動」を通じて経験を積ませることにあると考えています。

——御社の「異動」の方針とはどういったものでしょうか。

小林 グループ全体で何年おきにジョブローテーションを行うなどといった定めは特に設けていません。グループ各社で働く社員はプロフェッショナルですし、事業会社ごとの育成方針を尊重するのが基本です。

とはいえ、グループ全体を俯瞰して、エース級をあえて別の事業会社へ異動させるといったことを仕掛ける場合はあります。引き抜かれたほうの事業会社は短期的には痛手ではありますが、中長期的にグループ全体や社員本人のことを考えての判断です。

また、キャリア自律のため、社員の挑戦を促す “手挙げ式” の社内公募制にも力を入れています。以前は各社から人員補充の要望が人事部に届いていましたが、社内公募制が浸透してからは、人員が必要な場合は各社公募で充足するのが当たり前になってきました。公募で引き抜かれて困った場合は、「うちも公募するぞ!」と言って不足分を埋め合わせる、といった動きが見られています。

——社内公募がとてもうまく機能しているのですね。

小林 うれしかったのが、公募時に想定していなかった職種の社員から手が挙がったことです。例えば、保育士から広報へ移るケースや、介護現場から営業職へシフトするケースなどです。保育士が、実際に子どもたちに読み聞かせをするための絵本を作りたいと言って出版部門を希望するケースもありました。

当社グループでは、保育士、介護士、塾講師、編集職、営業職など、さまざまな職種があります。社員たちは就職活動の際、同業他社と当社を比較して入社を決めていると思いますが、なぜ当社を選んでくれたのかというと、このような事業や職種の多様性に惹かれたのではないかと思います。一つの職種に収まらず、別のフィールドで自分の可能性を試すチャンスが得られることは、社員のエンゲージメントにもつながる、当社の強みの一つと捉えています。

インタビュアー:佐藤文男

撮影:安達英莉

※後編は2025年8月1日に公開予定です。

|

|

写真右が株式会社学研ホールディングスの小林 徹氏、 |

インタビュアー:佐藤文男(佐藤人材・サーチ株式会社 代表取締役)

一橋大学法学部卒業後、日商岩井株式会社(総合商社/現・双日株式会社)、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(外資系証券/現・シティ・グループ証券株式会社)、株式会社ブリヂストン(メーカー)等異業種において人事および営業(マーケティング)を中心にキャリアを積み、1997年より人材紹介(人材サーチ)ビジネスの世界に入る。2003年10月に佐藤人材・サーチ株式会社を設立して代表取締役社長に就任する。2013年5月から1年3カ月にわたりシンガポールに拠点を移して人材紹介(人材サーチ)ビジネスに携わる。

本業の傍ら、2017年4月から山梨学院大学(C2C)の客員教授として「実践キャリア論」の授業を通年(前期および後期)ベースで実施している。著書は共著1冊を含め20冊出版。近著は『自助の時代 生涯現役に向けたキャリア戦略』(労務行政、2020年)、『働き方が変わった今、「独立」か「転職」か迷ったときに読む本』(クロスメディア・パブリッシング、2022年)等がある。