伊藤忠商事株式会社では、2010年より一連の働き方改革を断行してきた。特に、2013年に導入した朝型勤務制度では、社員の強固な反発に遭いながら、人事部門による徹底した浸透施策によって、商社における働き方のスタイルを大きく変えることとなった。

その取り組みで現場の指揮に当たった垣見俊之氏に、後編では、自身の人事パーソンとしてのキャリアを振り返ってもらい、ターニングポイントとなったさまざまな経験と、人事パーソンとしての心構えや今後の展望について伺った。

|

伊藤忠商事株式会社 |

1990年、伊藤忠商事株式会社に入社。主に人事業務(採用・評価・制度企画)などを担い、1990年代後半には職務職責ベースの処遇制度導入に向けた人事制度改定プロジェクトを担当。2003年に米国ニューヨークの現地法人に出向し、ディレクターとして米国やカナダの人事業務全般および経営企画に従事した後、2007年にグローバル人材戦略の責任者として帰任。2010年代からは、一連の働き方改革を担当室長として推進し、2016年に人事・総務部長に就任。2019年にはユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現・株式会社ファミリーマート)に出向し、執行役員CAO兼管理本部長を歴任。2023年4月より現職。

伊藤忠商事株式会社

1858年の創業以来、創業者である伊藤忠兵衛の言葉から生まれた「三方よし」の精神の下、今日では「資源開発・原料調達」「製造・加工」「卸売」「小売サービス」等のさまざまな事業を日本と世界で展開する。2024年には、経営方針「The Brand-new Deal ~利は川下にあり~」を発表し、営業から管理部門に至る全社員が常にマーケティング力を磨く一方、積み上げてきた資産やノウハウを駆使し、より消費者に近い川下ビジネスの開拓や進化、企業価値の持続的向上を図る。

海外赴任や出向で得た、貴重で胃がキリキリする経験

——2003年から2007年にかけては、ニューヨークの現地法人に赴任し、人事関連の業務に加えて経営企画の仕事にも携わってこられました。ニューヨーク駐在時についてお聞かせください。

垣見 それより前の、1995年秋から1997年春まで、実習生としてニューヨークに駐在しました。当時は研修生ビザの関係から1年半の派遣でしたが、現地で米国における人事実務を幅広く経験させてもらいました。

帰国後、本社で人事制度改革などに携わり、2003年から再度、伊藤忠インターナショナル会社に赴任しましたが、その際はディレクターとして米国、カナダの人事業務全般と経営企画業務に携わりました。今では日本も成果主義が当たり前となっていますし、最近ではジョブ型雇用や人材の流動化が少しずつ図られていますが、それでも日本と米国では雇用慣行・形態やキャリアに対する考え、処遇制度も大きく異なります。労働者が法律で強く守られ解雇規制が厳しい日本と異なり、米国は差別には厳しいものの雇用の自由度は高く(at-will employment:随意雇用)、会社側・従業員側の双方ともに自由に雇用関係を終了できる仕組みです。したがって、おのずと実力本位のパフォーマンス重視となりますし、処遇制度や採用手法も変わってきます。パフォーマンスが低いことを理由に何人かの現地社員を解雇しましたが、日本人の感覚からすると非常につらい仕事です。小さな子どもがいようが関係なく、金曜日の朝一番に呼び出して解雇を通告し、そのまま会社を出て行ってもらうわけですから、非常にシビアです。これはほんの一例ですが、米国駐在中に日本では経験できない多くのことを学びました。この学びは、帰国後の本社におけるグローバル人材戦略の責任者としての業務推進に大いに役立ちました。

——2019年には、現在のファミリーマートに出向されています。商社と小売業という、全く異なる業態に携わることになりましたが、特に苦労されたことはありますか。

垣見 ファミリーマートは、小売・流通の最前線でビジネスをしている企業で、現在(2025年5月期)、国内では1万6306店を展開しています。全店をファミリーマートが直接運営しているわけではなく、基本的にはフランチャイジー(契約に基づいて、フランチャイズ本部からブランドやノウハウの使用権を与えられ、店舗や事業を運営する加盟店)である個人または法人事業主が店舗を運営するビジネスです。一般的なBtoB、BtoCとも少し異なる特殊なビジネス形態で、非常に貴重な経験をさせてもらいました。

垣見 ファミリーマートは、小売・流通の最前線でビジネスをしている企業で、現在(2025年5月期)、国内では1万6306店を展開しています。全店をファミリーマートが直接運営しているわけではなく、基本的にはフランチャイジー(契約に基づいて、フランチャイズ本部からブランドやノウハウの使用権を与えられ、店舗や事業を運営する加盟店)である個人または法人事業主が店舗を運営するビジネスです。一般的なBtoB、BtoCとも少し異なる特殊なビジネス形態で、非常に貴重な経験をさせてもらいました。

2019年4月に出向した当時は、コンビニエンス業界がまさに飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していた時期で、ファミリーマートも競合他社の買収を経て拡大の一途にありました。いうまでもなく、ファミリーマートで展開する商品・商材は、当社のさまざまな部門や組織と密接に関わっており、ビジネスの裾野も広く、サプライチェーンの中心にある会社といえます。例えば、食材・配送・物流はもちろんのこと、弁当容器は化学品部隊、店舗の設営・維持という観点では建設・金属部隊が関わっています。また、店舗への電力供給ではプラント部隊やエネルギー部隊が関与していますし、現在では著名なデザイナーを起用しコンビニエンスウエアとして高品質の商品を手頃な価格で販売していますが、これも当社の祖業である繊維部隊が関わっています。こうした事情もあり、出向が公表されるやいなや、当社のほぼすべてのビジネスユニットの役員から「頑張ってこいよ」と声を掛けられたほどです。

ところが、出向して間もなく、「コンビニの24時間営業問題」が大きな問題となりました。競合他社の加盟者が、人手不足が改善されず、体力的にも24時時間営業は厳しいといって、本部の了承を得ず夜間に店舗を閉めましたが、この行為自体がフランチャイズ契約違反に当たるとして大きな問題となりました。それまでコンビニは、24時間営業をベースに、近くて便利というコンセプトで店舗数を増やし成長してきました。しかし人手不足も相まって、この頃から国内コンビニ市場は飽和状態と言われ始め、成長軌道も踊り場状態に陥り、戦略の大きな見直しを余儀なくされたのです。

私は当初、経営企画担当として出向したのですが、成長戦略の見直しに加え、それまでの競業他社の買収による組織・人員の肥大化にメスを入れざるを得ない状況となり、出向半年後に急きょ管理本部長(人事・総務・法務・サステナビリティ担当役員)に任命され、2019年の年末に大規模早期退職を指揮することとなりました。当時約6000人いた社員のうち、約1000人に会社を去っていただくことになりましたが、対象となる45歳以上でいうと約4割に相当する規模です。直属の部下にも多くの対象者がいましたし、思い起こすと、今でも胃がキリキリします。実施に当たっては休日返上で念入りに準備をし、きめ細かなプロセスを踏み、約2カ月かけて2020年3月に完遂しました。早期退職を開始する直前の週末、研修と銘打って全国の部長以上の役職者を本社近くの会場に集め、丁寧に説明をしましたが、その場の空気の重さと厳しい質問の嵐は今でも忘れられません。最終的に早期退職に応募した社員には、アウトプレースメント会社に支援をお願いして再就職先を紹介するなど、最後まで面倒を見ましたが、約1年かかりました。この時ほど経営者の責任の重さを痛感したことはありません。

そんな中、さらに追い打ちを掛けるように、2020年春ごろからはコロナ禍が世間を席巻し、ファミリーマートも大きな打撃を受けました。コンビニは人が動くことで成長してきたビジネスモデルですので、巣ごもりは本当に厳しかったです。

また、2020年7月には伊藤忠商事によるファミリーマートを子会社化するためのTOB(株式公開買い付け)が開始され、その後のスクイーズアウト(株式の持ち株比率を100%にするための合併・買収)や、現在も続く訴訟対応にも力を尽くしました。今思うに、ファミリーマートへの出向中に、胃がキリキリする非常に多くの経験をしました。

人事としての心構え――覚悟を決める。ぶれない。基本に立ち返る

——人事関連業務に携わり続ける中で意識するようになった、仕事をする上で大切にしている心構えを教えてください。

垣見 一つ目は、覚悟を決めることです。ファミリーマートでの経験でも強く感じましたが、一度やると決めたら、覚悟を持たないとやり遂げられません。重要なことであればあるほどそうですよね。普通の制度導入であれば、「これから始めます」程度の周知でよいのでしょうが、社員一人ひとりの処遇や報酬に関わる重要な制度の導入・改定となると、社員の家族の生活にも影響する話なので、覚悟を決めないとできません。

垣見 一つ目は、覚悟を決めることです。ファミリーマートでの経験でも強く感じましたが、一度やると決めたら、覚悟を持たないとやり遂げられません。重要なことであればあるほどそうですよね。普通の制度導入であれば、「これから始めます」程度の周知でよいのでしょうが、社員一人ひとりの処遇や報酬に関わる重要な制度の導入・改定となると、社員の家族の生活にも影響する話なので、覚悟を決めないとできません。

二つ目は、決してぶれないことです。朝型勤務制度導入に際し、相当数の社員から反対の声が上がりましたが、当時社長であった岡藤(正広氏、現・代表取締役会長CEO)は自らの信念に沿って全くぶれることはありませんでした。ぶれないというのは、人事パーソンにおいても重要な資質だと思います。

三つ目は、困ったときには基本に立ち返ることです。当社は1999年、人事制度を職能資格制度から、職務・職責に基づくBAND・RANK制度に改定しましたが、検討開始から導入までに約2年かかりました。当時、同様の人事制度を取り入れようとしたものの、うまくいかなかった企業も相当数ありました。なにしろ、職務・職責を決めようにも、当時の国内のコンサルタント会社ですら設計や策定のためのノウハウを持っていないわけです。そこで、既に欧米の現地法人で導入していた考えを参考に、当社独自の手法を策定・運用することとしました。当時は約4000人の総合職が在籍していたのですが、国内本社・支社に勤務する社員のみならず、出向者や約1000人の海外駐在員の職務・職責をどのように測るのかに苦心しました。制度設計を進めた約2年間は、土日もなく深夜まで残業していましたが、明確なミッションを与えられ、円滑に運用できる制度を競合他社よりも迅速に設計・導入したいとの思いから、懸命に取り組んだことを鮮明に覚えています。

1990年代後半、当社は3年連続で赤字決算という深刻な経営状況となり、株価が大きく下落しました。この時期には、創業して初となる早期退職も実施しました。当時は職能資格制度に基づく下方硬直的な等級制度を導入していましたので、総人件費が毎年純増していきましたし、春闘により準備期間を含め数カ月かけてベア・賞与月数を決めていました。このままでは会社がもたないとの危機感から、思い切って会社の業績に連動して賞与の総原資を決め、各社員のパフォーマンスに応じ配分するという “Profit Sharing” の考え方を取り入れることとし、BAND・RANK制度と同時に導入しました。現在では日本企業においても一般的となった業績連動型賞与ですが、当時としては画期的だったと記憶しています。

このように、困難に対峙するタイミングで、その時々で置かれているポジションや与えられた役割の下でさまざまな業務を経験できたことが、私の血となり肉となっているのは確かです。

注力している人事テーマや今後の展望

——現在、御社が特に注力している人事テーマについて教えてください。

垣見 当社では、新入社員に対し、入社してから約8年間の育成期間中のキャリア形成プランを策定し、「キャリアビジョンイメージ」として提示しています。一般的に、組織規模が大きくなればなるほど異動先を含めた計画的な人事は難しく、ましてや新入社員に対して入社以降数年間のキャリアプランを提示することはしませんが、当社の場合は、入社3カ月が経過した時点で、今後8年間の育成・キャリア形成方針をすべての新入社員に示します。育成期間に経験してもらう予定の業務や異動・海外実習予定に加え、それを完了した時点でのゴールイメージも示します。

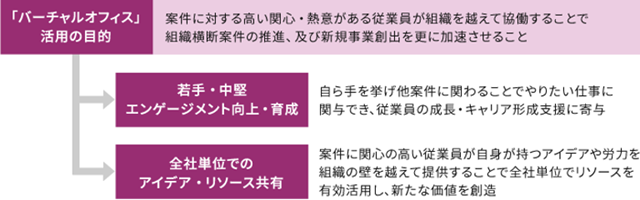

また、健康経営の領域では、睡眠改善プログラムや、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するフェムテックのほか、組織横断案件の推進や新規事業創出を加速させるプラットフォームとしてバーチャルオフィスにも力を入れています。いわゆる社内兼業のような取り組みですが、このバーチャルオフィスでは、挑戦意欲の高い社員が、自組織のビジネスとは異なるさまざまな案件に携わることができます[図表5]。全社案件を含め、興味がある案件に自らの意思で参加できるため、非常に高いモチベーションで活動しています。

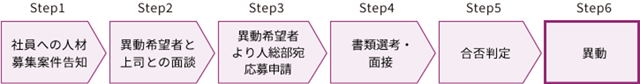

一方で年に1回、自らの強み・弱みを上司との間で棚卸しをして、キャリア希望を伝える機会がありますが、それを踏まえ年2回、希望する組織へ手を挙げられるチャレンジキャリア制度(社内公募)も整備しています[図表6]。

[図表5]バーチャルオフィス活用の目的

[図表6]チャレンジキャリア制度の進み方

——人材の流動化が進む一方で、一度退職して外の世界を見てきた元社員が伊藤忠商事に戻るケースなども増えてくるのではないでしょうか。

垣見 そうですね。伊藤忠商事のことが好きで業務に不満はないものの、別のチャレンジをしたいと考えて退職するケースもあり、そうした人材が転職先で経験を積んでスキルアップした後で再雇用する仕組みもあります。

キャリア採用の場合、その人材の持つ専門性やスキルが、当社の業務にどれくらい生かせて活躍できるかが重要ですが、専門性の有無の前に、そもそも、カルチャーギャップへの対処が課題の一つでした。そのような中、リファラル採用やカムバック採用では、候補者が既に当社業務を理解し何らかの接点のあるケースゆえ、入社後活躍できないというリスクが少なく、当社における採用手法として確立しています。

——御社の人事に関する今後の展望や、理想とする姿について教えてください。

垣見 “伊藤忠商事の強みは人です” と、自信を持って宣言できる会社にしていきたいですし、その実現を担うのが人事部門の役割だと思います。

個の力・人間力をいかに高めるかを突き詰めると、能力の高い人を採用して、しっかりとその能力を高める必要がありますが、いくら能力が高くても、健康でなければその能力を100%発揮できませんから、健康経営も重要です。さらには、能力が高く健康であっても、会社に貢献したいというモチベーションが高くないと成果は発揮されませんから、エンゲージメント向上施策も重要です。加えて、社員が活躍できる環境を整え、活躍できる機会を与えることで、社員一人ひとりの能力が最大限に発揮されると考えています。その結果として、生産性が向上し企業価値の向上につながると考えています。

読者へのメッセージ――大切なものを見失わぬよう汗をかくことが大事

——最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

垣見 会長の岡藤も常々、「人事施策は企業価値向上につながるものでないと意味がない」と話しています。

例えば、多くの会社がエンゲージメントサーベイを実施しており、一定レベル以上を維持することは必要ですが、当社はサーベイスコアを上げることを目的に人事施策を推進していません。スコアが上がることが、必ずしも企業価値向上につながるとは限らないからです。例えば、週5日の在宅勤務を可としたり、副業を全面解禁すれば、スコアは確実に上がりますが、それらの施策は当社の企業価値向上につながるとは考えていないため導入していません。定期的にサーベイを実施することで、その時々の会社の状況や社員の意識度合いを定点観測し、企業価値向上に資する施策とその優先順位を見極めるツールとして活用すべきと考えています。

また、人事部門も現場を重視するというスタンスが重要です。名作『星の王子さま』に、「本当に大切なものは目に見えない」というフレーズが出てきます。非常に意義深い言葉ですよね。組織運営でも同じことが言えると考えています。チームメンバーが気持ちよく仕事ができているか、悩みを抱えていないか等々、目に見えないことがたくさんあり、それらがいかに大切かという指摘です。社員が考えていることや心の中は、なかなか見えにくいものです。しかし、目に見えるものしか見ていないと、大事なことを見失ったり、正しい評価もできなかったり、大切なメンバーが体調を崩したり、不正が見過ごされる原因となったりします。つまり、見えている氷山は “あくまで全体の一角である” ということです。人事担当者こそ、このことを意識した上で積極的に現場に情報を取りに行き、見えないものを見に行く姿勢が大事です。その上で、現場に即した制度や施策の運用を心掛ける必要があります。

また、人事部門も現場を重視するというスタンスが重要です。名作『星の王子さま』に、「本当に大切なものは目に見えない」というフレーズが出てきます。非常に意義深い言葉ですよね。組織運営でも同じことが言えると考えています。チームメンバーが気持ちよく仕事ができているか、悩みを抱えていないか等々、目に見えないことがたくさんあり、それらがいかに大切かという指摘です。社員が考えていることや心の中は、なかなか見えにくいものです。しかし、目に見えるものしか見ていないと、大事なことを見失ったり、正しい評価もできなかったり、大切なメンバーが体調を崩したり、不正が見過ごされる原因となったりします。つまり、見えている氷山は “あくまで全体の一角である” ということです。人事担当者こそ、このことを意識した上で積極的に現場に情報を取りに行き、見えないものを見に行く姿勢が大事です。その上で、現場に即した制度や施策の運用を心掛ける必要があります。

当社ではカンパニー制度を採用しており、各カンパニーに人事・総務の責任者を必ず一人ずつ配置しています。施策の検討は人事・総務部で行いますが、常に各カンパニーの人事・総務責任者とコミュニケーションを取って政策に反映していますし、人事・総務部が考えている施策に対し現場から意見を吸い上げています。実際に制度導入を進める際には、各カンパニーの人事・総務責任者に、現場への落とし込みや周知、浸透を行ってもらいます。人事部門は常に現場を意識し、現場の情報をしっかり取りにいくために汗をかくことが大切です。

公平・公正な制度の設計を常に意識しながら、人事のメンバーには「制度やルールは作ってからが本番だ」と言っています。つまり、制度を作って終わりではなく、制度の趣旨・意図どおりにきちんと運用されているかが何よりも重要だということです。そのためには魂を吹き込む必要があり、運用強化のために何が必要かを常に把握すべく、“汗をかけ” と伝えています。

インタビュアー:佐藤文男

撮影:戸室健介

|

|

写真左が伊藤忠商事株式会社の垣見俊之氏、 |

インタビュアー:佐藤文男(佐藤人材・サーチ株式会社 代表取締役)

一橋大学法学部卒業後、日商岩井株式会社(総合商社/現・双日株式会社)、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(外資系証券/現・シティ・グループ証券株式会社)、株式会社ブリヂストン(メーカー)等異業種において人事および営業(マーケティング)を中心にキャリアを積み、1997年より人材紹介(人材サーチ)ビジネスの世界に入る。2003年10月に佐藤人材・サーチ株式会社を設立して代表取締役社長に就任する。2013年5月から1年3カ月にわたりシンガポールに拠点を移して人材紹介(人材サーチ)ビジネスに携わる。

本業の傍ら、2017年4月から山梨学院大学(C2C)の客員教授として「実践キャリア論」の授業を通年(前期および後期)ベースで実施している。著書は共著1冊を含め20冊出版。近著は『自助の時代 生涯現役に向けたキャリア戦略』(労務行政、2020年)、『働き方が変わった今、「独立」か「転職」か迷ったときに読む本』(クロスメディア・パブリッシング、2022年)等がある。