【編集部より】

経営を取り巻く環境変化のスピードが増し、将来像が見通し難くなっている中で、経営戦略の実現に向けた人事部門の果たす役割が拡大している。 本連載は、各業種における先進企業の人事部門のトップをゲストに迎え、人事領域と経営企画領域を行き来してきたキャリアを振り返っていただくとともに、大きなターニングポイントとなった施策実施の裏側にある苦難、自社の戦略と課題について語っていただいた。

※本連載は各社人事トップ3名へのインタビューを、全6回の連載でお届けします。

|

伊藤忠商事株式会社 |

1990年、伊藤忠商事株式会社に入社。主に人事業務(採用・評価・制度企画)などを担い、1990年代後半には職務職責ベースの処遇制度導入に向けた人事制度改定プロジェクトを担当。2003年に米国ニューヨークの現地法人に出向し、ディレクターとして米国やカナダの人事業務全般および経営企画に従事した後、2007年にグローバル人材戦略の責任者として帰任。2010年代からは、一連の働き方改革を担当室長として推進し、2016年に人事・総務部長に就任。2019年にはユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現・株式会社ファミリーマート)に出向し、執行役員CAO兼管理本部長を歴任。2023年4月より現職。

伊藤忠商事株式会社

1858年の創業以来、創業者である伊藤忠兵衛の言葉から生まれた「三方よし」の精神の下、今日では「資源開発・原料調達」「製造・加工」「卸売」「小売サービス」等のさまざまな事業を日本と世界で展開する。2024年には、経営方針「The Brand-new Deal ~利は川下にあり~」を発表し、営業から管理部門に至る全社員が常にマーケティング力を磨く一方、積み上げてきた資産やノウハウを駆使し、より消費者に近い川下ビジネスの開拓や進化、企業価値の持続的向上を図る。

2010年の岡藤正広氏(現・代表取締役会長CEO)の社長就任を機に、業績を飛躍的に伸ばし続けている伊藤忠商事株式会社。その背景には、創業から160年を超えて今日まで息づく「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の「三方よし」の精神と、“厳しくとも働きがいのある会社” の実現を目指す人材戦略がある。数値で成果を測るのが難しい人事施策だが、大きな話題となった朝型勤務の導入をはじめ、同社の人事に関するさまざまな取り組みは、業績目標の達成に大きく寄与している。

今回は、上席執行理事、人事・総務部長として同社の人事施策を先導する垣見俊之氏に、働き方改革実施に至る経緯や狙い、成果や苦労した点のほか、今後の人事施策の展望などを伺った。

働き方改革に着手した背景

——御社は、2010年の岡藤正広氏の社長就任を機に業績が向上に転じる一方、大きな話題を呼んだ一連の働き方改革も推進してきました。まずは、その経緯についてお聞かせください。

垣見 岡藤が掲げるさまざまな経営方針・目標が明確で分かりやすく、社員が腹落ちし、“刺さって” いることが業績向上の要因の一つだと思います。無理な目標を掲げても意味がなく、実現もできませんが、当社の場合 “手の届く目標を掲げ着実に達成し、成功体験を社員一人ひとりが感じ、それが次の原動力になっていく” という好循環プロセスを重視してきました。

当社が2010年代初頭から働き方改革に着手した目的の一つに、生産性の向上があります。いわゆる財閥系の同業他社と比べ、当社は社員数が3割程度少ないという状況です。そのような環境下で他社に追いつき追い抜くための方策として、当社は「単純に社員数を増やす」という選択肢ではなく「現存の少ない人員で徹底的に効率化を図り、生産性を上げる」ことが重要という方針の下、その実現のための人材戦略を策定・推進することとしました。

他社と比べて少ない人員で戦うと決めた以上、無駄な業務やプロセスを徹底的にそぎ落とすとともに、社員個々人の能力を高めて生産性向上を図る必要があります。商社の働き方は基本的に夜型で、当社でも当時、午後10時を超える残業は当たり前、時には深夜0時以降にも及んでいました。残業のために夕飯を食べに社外に出て、戻ってきて眠い目をこすりながら非効率に仕事をし、その日が終わる——といった流れです。

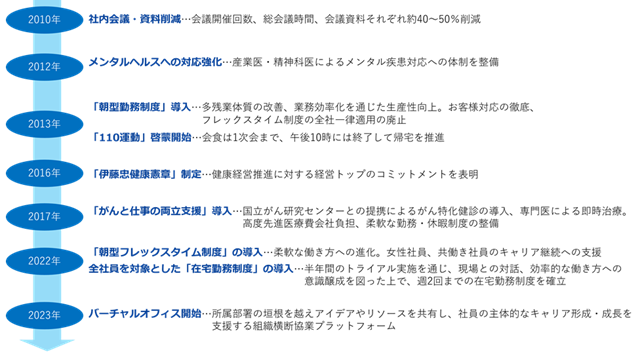

こうした中で、当社は他社に先駆けて、1995年にフレックスタイム制度を導入しました。これにより、毎日多くの社員がコアタイムの始まる午前10時に出社するようになり、結局夜型勤務を助長してしまっていました。この非効率な働き方を変えなくては生産性は上がらないという考えから、一連の働き方改革に着手しました[図表1]。

[図表1]同社における働き方改革の推移(本記事で取り上げた主な取り組みを中心に抜粋)

——働き方改革の代表的な施策の一つが、朝型勤務の導入ですね。

垣見 夜型の非効率な働き方から、朝早く出社する効率的な働き方へと変えることで、生産性を上げ、その結果として残業も減らそうという狙いがありました。まずは、導入から15年以上経過しすっかり定着していたフレックスタイム制度について、1年強かけて見直しを図りました。

その見直しの大きなきっかけとなったのが、2011年3月11日の東日本大震災です。金曜日の午後に発生した震災のニュースが、週末にかけて次々に飛び込んでくる中で状況の深刻さを認識し、翌週14日の月曜日は朝一番から、岡藤以下当時の役員が「当社に何かできることはありませんか」と東北に拠点を持つ被災した顧客・関連企業を訪問しました。そして午前10時前に会社に戻ってくると、最寄り駅から何事もなかったかのように当社の社員が出社してくるわけです。「お客さまありきの商社ビジネスにありながら、うちの社員は何をやっているのだ」ということで、フレックスタイム制度の廃止と朝型勤務導入プロジェクトがスタートしました。つまり、効率的に働くためのフレックスタイム制度が、全く趣旨を履き違えて運用されてしまっていたわけです。

当社の朝型勤務は、「午後8時までの残業は許容するものの、仕事が残っていた場合でも午後8時で業務を終え、翌日の朝早く出社して仕事をしてください」という非常にシンプルな制度です。長年、残業削減のためにさまざまな施策を行ってきたものの効果はほとんど見られませんでしたが、朝型勤務制度の導入により残業は大きく減りました。「残業するな」とは一言も言っていないにもかかわらずです。いかに夜の残業が非効率だったかということです。

当社の朝型勤務は、「午後8時までの残業は許容するものの、仕事が残っていた場合でも午後8時で業務を終え、翌日の朝早く出社して仕事をしてください」という非常にシンプルな制度です。長年、残業削減のためにさまざまな施策を行ってきたものの効果はほとんど見られませんでしたが、朝型勤務制度の導入により残業は大きく減りました。「残業するな」とは一言も言っていないにもかかわらずです。いかに夜の残業が非効率だったかということです。

もちろん当初は、夜型から朝型の働き方に変えるということ、つまり生活習慣まで変える話ですし、お客さま対応にも関わる話ゆえ、変更に対して現場からは相当な抵抗がありました。トライアルからスタートしましたが、導入後最初の3カ月間は、毎晩人事・総務部の課長クラスが各フロアを回って、残業中の社員の追い出しを行いました。全フロアを毎晩ですよ。それは大変でした。毎晩しつこく追い出しをしましたので、残業していた部長からは「また来たのか!」と言われるという感じです。

一方で、朝型へのシフトチェンジを促進するために、管理職も対象に含め、朝早く出社した社員には深夜残業と同じ割増賃金を払うこととしました。同時に、朝8時前に出社し、仕事を開始した社員に対して、軽食を無料提供することも決定しました。割増賃金を支給し、軽食まで用意して朝型に変えるという、不退転のプロジェクトでした。社員から見ると、「残業するな」とは一言も言われず、「するなら朝にしてください」と言われ、割増賃金・無料軽食という経費をかけてまで働き方・風土を変えようとする、会社の本気度を感じたことと思います。ここまで徹底して取り組んだのも、「限られた人員で、社員一人ひとりの生産性を上げ、さまざまな業務を効率的に行うことが、全社的な企業価値の向上につながる」という人材戦略の根幹にある明確な考えがあったからです。

朝型勤務導入で得られた大きな成果

——朝食の提供は、朝早く出社することの大きなモチベーションになりますね。

垣見 朝8時前に出社した場合に無料で提供する朝食[写真]は、社員から非常に好評です。数多くのドリンク類をはじめ、食べ物はおむすびやバナナ、ヨーグルト、パン、サラダ、スナック菓子と常に100種類以上を並べており、子会社であるファミリーマートの絶大なる協力を得ながら、定番商品に加え新商品の提供等、社員が飽きないように週替わりでメニューを入れ替えたり、季節商品を並べたり常に工夫しています。

[写真]朝食提供の様子

写真提供:伊藤忠商事株式会社

好きな商品を3品選ぶことができ、多くの社員が自席で飲食しながら仕事をしています。手に持ってかじりながらメールをチェックしたり、新聞を読んだり、パソコンを打ったりという感じですが、午前9時には既にひと仕事終わっている印象ですね。

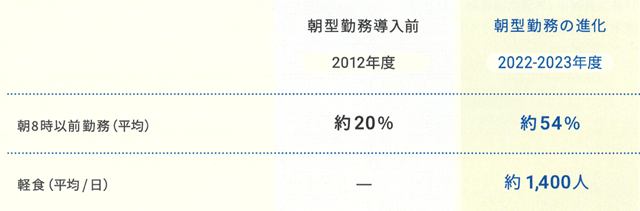

現在では6割程度の社員が朝型勤務をしていますが、グループ会社にも広がっており、制度として定着しています[図表2]。

[図表2]朝型勤務導入前後の早朝出勤者の変化と、2022~2023年度の軽食の使用者

[注]1.早朝勤務者の割合は、午前8時以前の入館実績に基づき算出

2.利用人数は、東京本社内のグループ会社社員も含む

——朝型勤務の導入によって生まれた効果についてお聞かせください。

垣見 出勤時間が早くなると、退勤時間も早くなります。例えば午後6時には退勤して、自らのスキルアップや趣味に充てるなど、時間の有効活用という点で非常に大きなメリットが生まれています。

垣見 出勤時間が早くなると、退勤時間も早くなります。例えば午後6時には退勤して、自らのスキルアップや趣味に充てるなど、時間の有効活用という点で非常に大きなメリットが生まれています。

朝型勤務導入の効用は数多くありますが、最大の効果は社員の時間に対する意識の向上です。以前は漫然と仕事をしていましたが、今は午後8時までしか残業ができませんので、夕方になると時間を気にしながら、より一層集中して仕事をするわけです。業務を効率的に進めるという意識が格段に高まったことが最も大きな効用です。仕事をパッと終えてパッと帰る。その後の時間は、自己研鑽や家族団欒、ネットワークづくりにも使えますし、ジムで体を鍛えたり、資格を取るための勉強にいそしむ社員もいます。

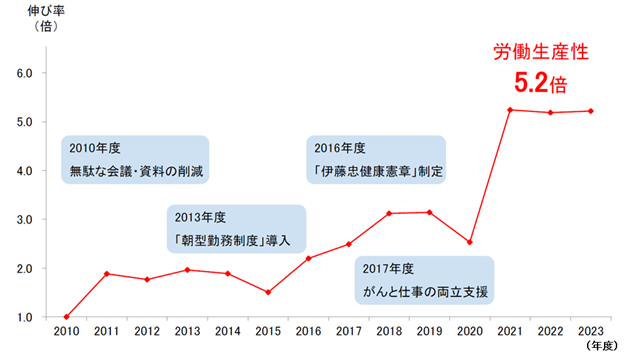

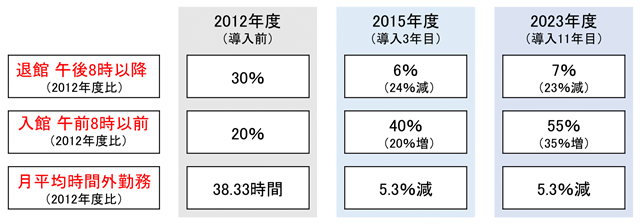

導入当初は、多くの社員から「こっちだって遊んでいるわけではない」「何で仕事があるのに早く帰れと言うんだ」などの声が上がりましたが、勤務を朝型に変えることでいかに夜の残業が非効率であったかを社員一人ひとりが体感したこと、そして効率的に業務をするにはどうしたらよいかを意識するようになったことが、10年以上も継続し定着した背景にあると感じています。導入以降の年度別の定量的なデータを見ても、労働生産性は大きく向上しましたし[図表3]、月平均残業時間も2012年度比で5.3%減らし、現在も同水準を維持できています[図表4]。

[図表3]労働生産性の推移

[注]2010年度を1とした場合の推移(連結純利益/単体社員数)を示す

[図表4]朝型勤務導入前後での勤務時間に関する数値の変化

もちろん、商社はグローバルにビジネスを展開しており、海外に多くの取引先やお客さまがいますので、時差がある国や地域の場合、夜遅くまで仕事をするのはやむを得ない面がありましたが、それにかまけてだらだら仕事をしているというカルチャーもゼロではありませんでした。そこにメスを入れられたのは非常に大きいと思いますし、生産性向上という観点から見て、朝型勤務は商社のビジネススタイルの変革につながっていると思います。

また、原則として遅くとも午後8時には会社を出るわけですが、その後、夜遅くまで飲食し寝不足や翌朝二日酔いの状態だと朝型勤務にも影響が出てしまいます。そもそも、深酒して2次会、3次会と行っていると、さまざまなリスクも高くなります。そこで2013年から、仕事上の会食は1次会までとして、遅くとも午後10時には終了して帰宅をする「110運動」の啓発を開始しました。これにより、物を紛失したり帰宅時のタクシーでのもめ事やさまざまなトラブルが激減しました。今ではお客さまからも「伊藤忠さんは “110” ですよね」と言われ、夜遅くまでお酒を飲むことが少なくなりました。

取り組みを進める中で、ここまでやるかという指摘もありましたが、働き方を変える、風土を変える、ということは中途半端な取り組みでは成就しませんし、これらの取り組みは、生産性向上に寄与するのみならず、健康面での効用も大きく、そして社員を不祥事から守る、ひいては伊藤忠商事という企業ブランドを棄損させないことにつながると考えています。

時間に対する意識を高め、効率的に働く朝型勤務の導入後、力を入れた施策は健康経営です。それは、いくら社員の能力を高め、効率的に働くための環境を整備した所で、“健康でないと能力をフルに発揮できない” という非常にシンプルな考えがあったからです。具体的には、2010年以降、メンタルヘルスの対応強化や、専門医や看護師、保健師を多数抱え、人間ドックも可能な高機能の社内診療所のリニューアル等の施策を着実に進めてきました。2016年には「伊藤忠健康憲章」を制定し、経営トップによる健康経営推進に対するコミットメントを表明しました。さらに2017年には国立がん研究センターと提携し、がん特化健診の導入をはじめとするがんと仕事の両立支援体制の構築も図っています。

インタビュアー:佐藤文男

撮影:戸室健介

※後編は2025年7月11日に公開予定です。

|

|

写真左が伊藤忠商事株式会社の垣見俊之氏、 |

インタビュアー:佐藤文男(佐藤人材・サーチ株式会社 代表取締役)

一橋大学法学部卒業後、日商岩井株式会社(総合商社/現・双日株式会社)、ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(外資系証券/現・シティ・グループ証券株式会社)、株式会社ブリヂストン(メーカー)等異業種において人事および営業(マーケティング)を中心にキャリアを積み、1997年より人材紹介(人材サーチ)ビジネスの世界に入る。2003年10月に佐藤人材・サーチ株式会社を設立して代表取締役社長に就任する。2013年5月から1年3カ月にわたりシンガポールに拠点を移して人材紹介(人材サーチ)ビジネスに携わる。

本業の傍ら、2017年4月から山梨学院大学(C2C)の客員教授として「実践キャリア論」の授業を通年(前期および後期)ベースで実施している。著書は共著1冊を含め20冊出版。近著は『自助の時代 生涯現役に向けたキャリア戦略』(労務行政、2020年)、『働き方が変わった今、「独立」か「転職」か迷ったときに読む本』(クロスメディア・パブリッシング、2022年)等がある。