デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

ディレクター 松井和人

コンサルタント 松田悠太郎

1.はじめに

本連載では、要員・人件費計画に関連したテーマを取り扱っているが、その実行局面において切っても切り離せないのが人材配置である。

近年では、経営・事業環境の急速な変化、DXの進展やAIの進化等に伴い、多くの企業において事業ポートフォリオの転換や、それに対応した人材ポートフォリオの転換を図っており、一定規模以上でのリスキリングやリソースシフトが求められている。多くの日本企業が実施している定期異動は、組織側が主導して行うためにリスキリングやリソースシフトと本来相性は良いものの、本当に適切な人材を適切なタイミングで異動できているとは言い難いのが実態だろう。

定期異動では、人事部や各事業部が中核となって戦略的な人材配置を検討するが、実際には、各担当者に情報収集のための多大な労力がかかるだけでなく、目先の人材需給・逼迫感、事業部門長の意向などのさまざまな制約条件による影響もある。結果として、帳尻合わせの人材配置に終始している企業も多いのではないだろうか。

人材配置は “人事の核” ともいえる領域であるが、多くの日本企業はAI・データを活用した最適人材配置の実現に至っていない。その背景には、データ不足、AI等の先端技術に対する認知不足、“魔法のつえ” としての期待値の高止まりなどが挙げられる。

そこで今回は、AI・データを活用した最適人材配置の実現に向けて、先進的な三つの事例を紹介する。テキストデータが多い人材領域でもAI・データの利活用を進めていくことができること、またAI・データの利活用の限界を踏まえた “現実的な使い方” について提示する。

なお、本連載の第3回で「自律的キャリア開発の実現に資するスキル管理の在り方」を紹介したが、一部の企業では、社内公募制度を導入・活用し、従業員本人が自らキャリアをつくっていくことを志向しながら、ポジション別・人材別に最適な人材配置の実現を目指す取り組みも進みつつある。しかし、一定規模以上のリスキリングやリソースシフトを早期に実現しようとする場合、従業員本人の意欲や希望に依拠するだけでは再配置人数を十分確保することが難しいことも多い。また、社内公募制度で異動する従業員の後任者の確保など、組織側が主導して行う定期異動の人材配置は、依然として必要な人事業務となっている。そのため、社内公募制度を積極的に活用する企業も、本稿をぜひ参考にしてもらいたい。

2.AI・データを活用した最適人材配置の取り組み事例

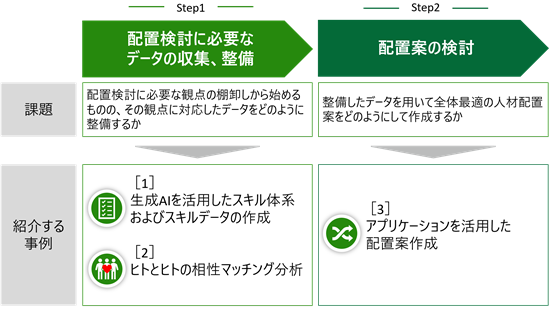

AI・データを活用した最適人材配置に取り組む場合、「配置検討に必要なデータの収集、整備」と「配置案の検討」の2段階で検討を進めることになる。

「配置検討に必要なデータの収集、整備」では、配置検討に必要な観点の棚卸しから始めるが、その観点に対応したデータの整備が課題となる。また、近年は従業員同士の相性を踏まえた配置の重要性を強く認識している企業も増えてきており、相性マッチングのモデル作成やデータ整備が課題となることも多い。「配置案の検討」では、整備したデータを用いて全体最適の人材配置案をどのようにして作成するかが課題となる[図表1]。

ここでは、AI・データを活用した最適人材配置に取り組む際に多くの企業が直面するであろう課題に対して、次の三つの事例を通して解決への糸口を紹介する。

[1]生成AIを活用したスキル体系およびスキルデータの作成(A社)

[2]ヒトとヒトの相性マッチング分析(B社)

[3]アプリケーションを活用した配置案作成

[図表1]AI・データを活用した最適人材配置の実現アプローチと紹介事例

[1]生成AIを活用したスキル体系およびスキルデータの作成

最適人材配置においてAI・データを利活用する場合には、人材側のデータと業務(以下、ジョブ)側のデータの準備が必要不可欠であり、それらをマッチングさせることによって配置案を作成するが、人材配置の検討に必要な観点に対してデータの量・質ともに充足している企業は少ないだろう。人材側のデータも、いわゆる人事台帳のような情報は管理しているものの、人材配置で問われる経験やスキル、人材特性は一段細かい粒度が求められる。また、ジョブ側のデータは、一部の企業ではジョブディスクリプションとして整備していることもあるが、十分にメンテナンスがなされず、事業計画と乖離しているケースも多い。

一方で、多くの企業では、人材関連の情報は担当者が読み解くことを前提にテキストデータで保存されていたり、事業計画に含まれる要素から各ジョブに求められる人材要件を読み解いたりすることもある。

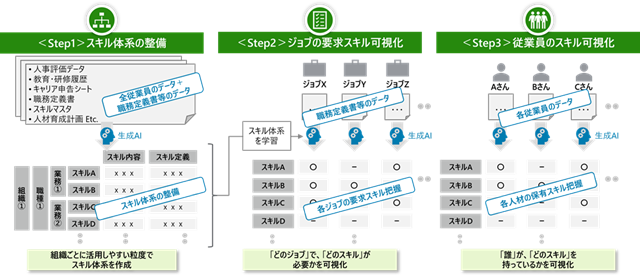

上記を踏まえ、人材配置において重要な情報となるスキルに関して、生成AIを活用して効率的・効果的にデータ整備を行ったA社の事例を紹介する[図表2]。

[図表2]スキルデータの整備アプローチ

<Step1>スキル体系の整備:社内のスキルを洗い出して体系化する

自社内にどのようなスキルが存在しているか、また求められているのかを網羅的に把握するために、全従業員の人事評価データ(目標設定・MBOシート、能力・コンピテンシー評価シートなど)や教育・研修履歴や職務定義書、長期経営計画等のデータを生成AIに学習させ、候補となるスキル要素を抽出した。さらに、意味合いが似ているスキル要素を類型化・重複削除した上で、生成AIによってスキル要素を複数階層のスキル体系として再構成した。

【補足】このスキル体系は、人事担当者やHRBPが中心となって人力で作成する企業も多いが、各部門固有スキルの作成やメンテナンスが必要となることもあり、頓挫してしまう企業も多いのが実態である。生成AIを活用することで、少なくとも “たたき台” としてのスキル体系が構成できることは大きな意義がある。

<Step2>ジョブの要求スキル可視化:スキル体系を参照して各ジョブに求められているスキルを予測する

A社では職務定義書を作成していたため、事業計画書のデータと合わせて、生成AIによってスキル要素を抽出し、上記のスキル体系に照らし合わせて各ジョブに求められるスキルを特定した。しかし、職務定義書の記載内容のみでは十分に要求スキルが抽出しきれなかったため、二つ目のアプローチとして、実際の人材配置結果を活用することにした。

具体的には、現在各ジョブに配置されている従業員のデータから、保有しているスキル要素を生成AIによって抽出し、一定数以上の従業員が保有しているスキルを当該ジョブの要求スキルとして補完する手法をとった。この二つの手法を組み合わせることで、各ジョブの要求スキルの網羅性を高めていった。

<Step3>従業員のスキル可視化:スキル体系を参照して各従業員が保有しているスキルを予測する

従業員の保有スキルは、主に人事評価データの記述情報を基にスキル要素を抽出し、上記のスキル体系に照らして特定した。しかし、特に目標設定やキャリア面談シートでは、今後習得を目指すスキルが記述されることもあるため、その峻別が必要となる。そこで、上司による評価で達成が確認された項目に絞るなどして、より本人が保有しているであろうスキルを抽出できるように工夫した。

なお、A社では、テキストデータからスキルデータを生成したが、人材配置の検討に必要なデータについては、人材特性や本人希望、上司推薦などさまざまな観点でのデータ生成にも応用が可能である。

[2]ヒトとヒトの相性マッチング分析

B社では、配置を検討する中でも複雑となりがちなヒトとヒトの相性を考慮するべく、データ分析に取り組んだ。

これまでB社では、経営陣や事業リーダーの過去の経験から部署やチーム内のヒトとヒトの相性が成果に影響を与えることを感覚的に認識していたため、各関与者の属人的な理解・情報を考慮して配置を検討してきた。しかし、全従業員について網羅的に考慮することは難しく、データを使った観点の担保が期待されていた。加えて、他部署の従業員との相性までは推し量れておらず、部門間の異動配置には実質活用されていないのが現状で、組み合わせによっては現場での衝突や休職・退職に至ってしまうケースすらあり、強い課題を感じていた。また、一言で “相性” と言っても、人によってさまざまな捉え方をしており、「何が良くなる相性なのか?」について、統一的な見解を持てていない状態であった。

上記の問題を解決するために、B社では、ヒトとヒトの相性を科学的に分析することで、どのような性格の従業員を組み合わせると、どのような成果・エンゲージメントが高まるか/低くなるかを①相性の定義、②分析用データの収集、③相性マッチング分析という三つのステップで明らかにしていった。

<Step 1>相性の定義

分析を進めるに当たって、何をもって相性が良い/悪いとするかを定める必要がある。一般的な社会生活の文脈で相性が良いというと、気が合って話が弾んだり、仕事が円滑に進んだりすることを指すが、配置の検討において相性を考慮するのであれば、何らかの成果につながることが望ましい。そこでB社では、会社業績に影響を与えるような指標(顧客満足度、品質不具合指標、災害件数指標等)や人材マネジメントに関連する指標(エンゲージメント、離職率、休職・欠勤率、育成率、時間外労働時間など)が向上する/低下するヒトとヒトの組み合わせを良い/悪い相性として定義した。

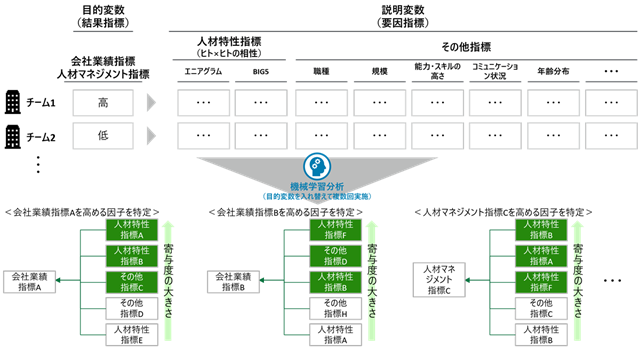

<Step2>分析用データの収集

データ分析における基本的なデータは、目的変数(結果指標)と複数の説明変数(結果に影響を与え得る要因指標)で構成される。目的変数としては、会社業績指標や人材マネジメント指標について、部署やプロジェクトチームごとにデータを収集した。説明変数は、相性に関連するデータとして、性格診断ツールを用いて各従業員の性格等の人材特性データ(エニアグラム、BIG5など)を活用することとした。また、相性のみが目的変数に影響を及ぼすものではないため、その部署やプロジェクトチームの特性(職種、規模等)やメンバーの能力・スキルの高さ、コミュニケーション状況、年齢分布のデータも併せて収集した。

<Step3>相性マッチング分析

人材特性データの収集後、部署・プロジェクトチームごとに目的変数・説明変数を整理したインプットデータを用意し、機械学習(決定木分析や重回帰分析など)により、どの説明変数がどの目的変数にどの程度影響を与えているか分析した[図表3]。

[図表3]相性マッチング分析の全体像

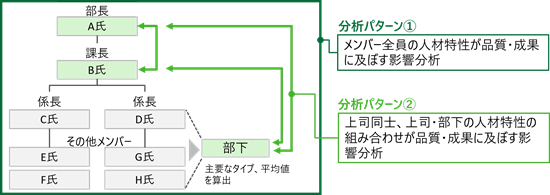

エニアグラム、BIG5をはじめとする各従業員の人材特性データ(人材特性指標)は、相性の組み合わせが膨大に考えられるため、簡便に主要な役職者の人材特性の値と、その他従業員全体の平均値を取り扱うこととした。このデータを活用し、①上司・部下を含めたメンバー全員の人材特性が品質・成果に及ぼす影響分析と併せて、②上司同士、上司・部下の人材特性の組み合わせが品質・成果に及ぼす影響分析も実施した[図表4]。

[図表4]相性マッチングのパターン化

分析結果として、相性によって、従業員のエンゲージメントの向上や、協働メンバーとの人間関係の良化、人事評価上昇率(パフォーマンス向上率)に影響を及ぼすことがデータからも立証できた(言い換えれば、その他については現データでは影響を及ぼしているとまでは判定できなかった)。

具体的には、「周囲を尊重し、合議制で仕事を進めるタイプ」の部長と、「なじみのあるやり方・技術で堅実に仕事を進めるタイプ」の課長を組み合わせる場合、課全体の従業員エンゲージメントが向上するなどの示唆が得られた。

[3]アプリケーションを活用した配置案作成

勘や経験に基づく従来型の配置検討業務では、多くの企業で以下のような問題が発生している。

・配置担当者が一人ひとりの人材情報を “目検” しながら、各ジョブに誰を配置するか1件1件検討していくため、短期間で膨大な配置案の検討には限界がある

・1件ずつ配置を検討していくために、検討順による影響が否めず、一通り組み上げた配置案が本当に全体最適となっている保証はない(度重なる会議を経て検証することを通して煮詰めることで “全体最適” 感を醸成している)

・配置検討は、さまざまな観点(ジョブが求めるスキル・経験・コンピテンシー、働き方の制約、会社の育成方針、従業員のキャリア希望、全体最適など)で行うが、全件に対して、それぞれの優先度も加味して、網羅的に考慮することは現実的には難しい

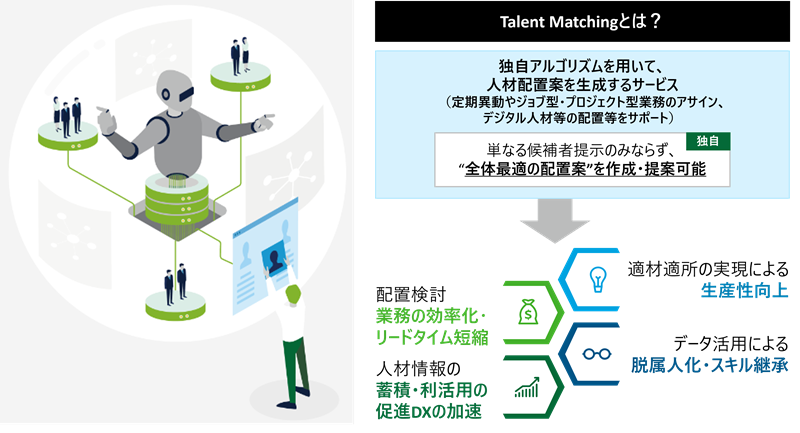

上記のような問題を解決するために、弊社のアプリケーションを活用して、配置検討の効率化・高度化に挑む企業が増えている。配置検討に活用するアプリケーションが具備すべき要件には以下の二つがある。

① 1対Nの候補者提案機能:特定のジョブ(または人材)に対して最適な候補者(またはジョブ)をランキング形式で複数提案・表示できること

② N対Nの配置案提案機能:すべてのジョブと候補者のバランスを考慮した上で、組織全体として最適な配置案を作成・提案できること

配置検討をサポートする一般的なアプリケーションでは、①にとどまることが多いが、②まで具備していなければ、優秀者(特にオールラウンダー)が複数ポジションに推奨されてしまい、結果として、全体最適を考えたときに誰を配置すべきか判断がつかなくなってしまう。さらに、②まで実現できる場合には、配置検討業務の効率化のみならず、“アプリケーションから思いも寄らぬ妙案を提案してもらえた” といったケースもあり、適材適所の実現による生産性向上も幅広く見込める[図表5]。

[図表5]配置検討に特化したアプリケーション導入による効果

3.まとめ

今回は、多くの企業が直面する課題を踏まえ、AI・データを活用した最適人材配置の実現に向けた方法論を企業事例を通じて解説した。

従来の人材配置では、担当者の経験や勘、労力に頼る部分が多く、スピーディーかつ的確な意思決定が難しいという課題があったが、AI・データを活用することで、スキル・相性データの効率的な収集や、迅速に全体最適の配置案を作成することが可能となり、ひいては適材適所の配置による生産性向上や従業員エンゲージメントの向上にもつながっていくことが期待できる。

AI・データを活用した最適人材配置に向けた取り組みは、徐々に広がりを見せており、いずれは至極一般的な取り組みとなることが想定されるため、読者の皆さんもこの潮流に乗り遅れないよう、今から情報の収集・検討の準備に役立てていただければ幸いである。

|

松井和人 まつい かずと デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 ディレクター 10年以上にわたり、一貫して「組織・人事」関連のコンサルティング業務に従事。近年は、人財領域におけるAI・データ利活用に注力しており、生成AIを活用したスキル体系構築・管理の構想・推進、最適配置に向けたデータ分析や組織内ネットワーク分析、エンゲージメント分析、幹部開発等の人材育成に向けた分析等、幅広い実績を有している。直近は、AI・データを活用した人財配置検討をサポートするツール・サービスである “Talent Matching” の開発・提供にも尽力している。 |

|

松田悠太郎 まつだ ゆうたろう デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 コンサルタント 新卒で指定信用情報機関に入社後、主に人事制度の企画・運用等への従事を経て現職。同社入社後は、グループ横断エンゲージメントサーベイの設計・実施・分析、人財配置検討システム “Talent Matching” の導入、ヒトとヒトの相性に関するデータ分析等のコンサルティングに携わる。中小企業診断士。 |