デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

シニアマネジャー 酒井雄平

マネジャー 細水太津彦

1.はじめに

人材ポートフォリオや質を含む要員計画を検討する際、「質を表す要素の一つとしてスキルを活用したい」という会社は多い。その主な理由が、デジタル化・AI活用の進展などがもたらした、求められる人材像の急速な変化である。この変化に伴い、「人材は(量的には)充足しているのに、人材が(質的に)不足する」という事態に多くの会社が直面しており、そのギャップを埋めるために、質の転換(=例えば、社員へのデジタル・AIを活用できる「スキル」の獲得促進)を図ることが必要不可欠となっている。さらに、こうした変化はトップダウンで旗振りをするだけでは実現が難しく、社員が自分でその変化を望む状態をつくり出すことが重要となる。

また、別の観点として、若年層のキャリアに対する意識の変化がある。社会環境・雇用の在り方・価値観などの変化を背景に、若年層では仕事を通じた自己実現を求める傾向が年々増している。

こうした背景から、会社・社員の双方が、自律的キャリア開発とそれを原動力とした成長を求めている。そして、その際の “地図” となるのが「スキル」であり、その管理に着手する会社が急速に増えている。

そこで本稿では、これまでの人材ポートフォリオや要員計画といった “トップダウン的な視点からの「質」” ではなく、“社員視点から見たときの「質(=スキル)」” の在り方・活用の仕方について述べたい※1。主な論点は以下の四つである。

背景:キャリア開発においてなぜスキル管理が重要なのか

手法:キャリア開発にスキル情報をどう活用すべきか

課題:スキルマップ作成がうまくいかない理由は何か

対応:課題をどのように乗り越えるべきか

※1 スキル管理は、会社視点での人材のマッチングや柔軟な人的リソース確保などさまざまな目的が存在するが、今回は「社員視点のキャリア開発」の観点から論じていく

2.背景:キャリア開発においてなぜスキル管理が重要なのか

[1]自律的キャリア開発の在り方を模索する日本企業

日本企業は、メンバーシップ型雇用による会社主導の異動・配置を長らく続けてきた。一方で、社員主導の自律的キャリア開発が重視される中、各社では社内公募制度の導入やキャリアパスの可視化、ジョブ型人材マネジメント(以下、ジョブ型)の導入などのさまざまな取り組みを行ってきた。

これらには一定の成果もあった一方、昨今その限界も見え始めている。特に期待の高かったジョブ型において、ジョブディスクリプション(職務記述書)での人材要件定義等だけでは、能力的なギャップや必要な打ち手が見えにくいことが分かってきた。なぜなら、多くの会社のジョブディスクリプションは、キャリアやその道筋にあるポジションに求められる要件を具体的・網羅的に言い表しきれていないからだ。

典型的には、人材要件が「人事企画業務を2年以上経験」といった職務経験ベースの定義となっているケースが該当する。また、具体的なスキルを定義している場合でも、コンピテンシーをはじめとした行動特性・資質などの保有状況の可視化が定性的・主観的な判断になりがちな項目だけが定義されている場合も多い。こうした定義では、社員視点で自身の能力の保有状況を判断することが難しく、ギャップの可視化や能力獲得への動きにつなげにくい。

[2]自律的キャリア開発の新たな一手としての “専門スキル” の体系化

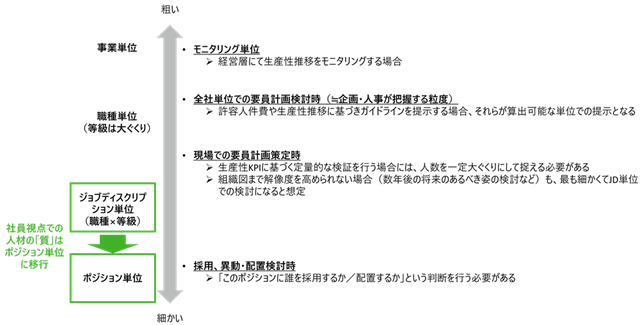

上記の背景から、企業ではキャリアの解像度をより高め、社員個々の能力保有状況を可視化すべく、求める人材要件の具体性・網羅性を上げるための動きが見られるようになった。本連載で紹介してきた[図表1]で言えば、社員視点での「人材の質」の捉え方が、「ジョブディスクリプション単位」から一段細かい「ポジション単位」に移行しているということであり、その際に可視化されるべき情報として「スキル」が着目されているのである。

[図表1]人材の「質」の捉え方の粒度(例)

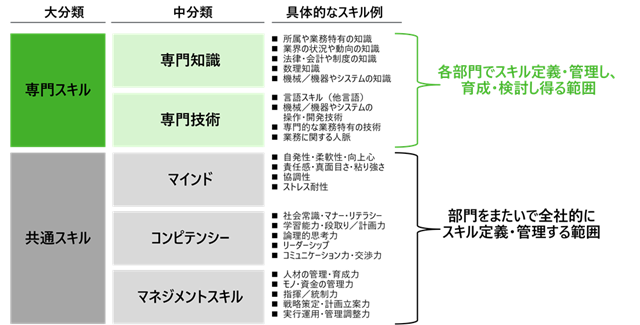

そもそも「スキル」は[図表2]に示すとおり、専門スキルと共通スキルの2種類に大別される。専門スキルはマーケティングや人事、経理・財務といった機能ごとに求められる専門知識や専門技術である。共通スキルは機能を問わず全社共通で必要となるマインド、コンピテンシー、マネジメントスキルを指す。

[図表2]スキルのカテゴリー

従来、企業が体系化を進めてきたのはコンピテンシーをはじめとした共通スキルだが、昨今は機能ごとの専門スキルの体系化が進んでいる。この動きに大きな影響を与えたのが、近年のスキル情報に係るアプローチの進化である。数年前までは、産業別や機能別にあまた存在する専門スキルを体系化することは非現実的と思われていた。しかし、近年海外では産業や機能ごとに専門スキルの体系化が進んでおり、さらには生成AIの台頭によって迅速なスキルごとの定義作成が可能になった。これにより、どの企業でも専門スキルの体系化が容易になったことで取り組みが加速している。

3.手法:キャリア開発にスキル情報をどう活用すべきか

[1]スキルマップを軸としたキャリア開発サイクル

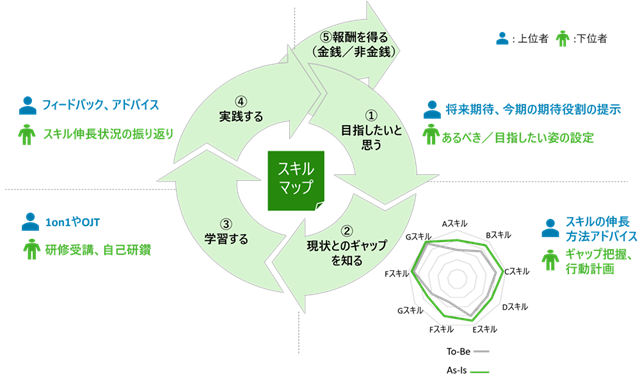

ここからは実際にスキル情報を活用したキャリア開発の取り組みを紹介する。[図表3]は自律的キャリア開発サイクルにおける、スキル情報の活用プロセスである。このサイクルは1年を通した上位者と下位者による対話プロセスであり、目標管理による業務のサイクルと並行して進めていくことを想定している。なお、このプロセス自体は目新しいものではなく、各社でも期初のキャリアに関する対話機会などは、少なくとも断片的には行われていると考えられる。

[図表3]自律的キャリア開発サイクル

それぞれのステップを見ていこう。

①「目指したいと思う」のステップでは機能ごとに体系化されたスキルマップ※2を基に、次に目指したいポジションや現ポジションの期待・役割を設定する

②「現状とのギャップを知る」のステップは、設定されたポジションにおいて求められるスキルと自身の保有スキルのギャップを確認する。具体的には、スキルアセスメント(セルフレビュー・上位者レビュー等)を通じてギャップを可視化する。その結果を踏まえて育成計画を定める

③「学習する」のステップでは、キャリアコミュニケーションや育成1on1でスキルの成長目標を設定し、ギャップを埋めるための育成・学習を進める

④「実践する」のステップが職務での実践である。最終的には実践結果を何かしら金銭・非金銭報酬につなげることで、社員へのキャリア開発・学習への動機づけを図る

※2 スキルマップとは、体系化された全社共通/機能別のスキル群を指し、「スキルライブラリ」「スキルタクソノミー」「スキルハブ」など企業によって呼び方は異なる

この自律的キャリア開発サイクルが自走するためには、「入り口」としてスキルの要件・水準を明確化し、社員の内発的動機に火をつけることが重要である。一方で、「出口」における外発的動機づけとしてのインセンティブも重要となる。これには、単純な報酬や昇格、社内資格認定といったものに加え、“リスキルの出口” としての異動・配置・任用も含まれる。

[2]“使える” スキルマップに向けた体系化

上記の自律的キャリア開発サイクルの起点となるのは、自社の強みや戦略に根差した、機能別のスキルマップとなる。ただ、スキルマップは形骸化や過度な運用負荷が起きやすい。それらを避け、現場で使える体系とするには「フレーム」と「粒度」が鍵を握る。

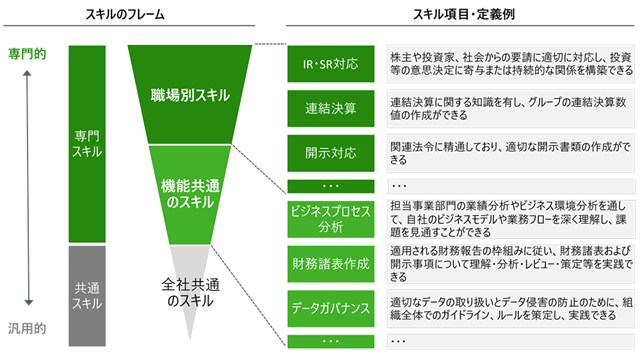

(1)フレーム

「フレーム」とはスキルの組織階層別の整理・把握を指す。全社、部門、職場といった階層が想定される中、職場寄りになるほどおのずと機能別の「専門スキル」の色彩が濃くなり、全社に寄るほどコンピテンシーを含む全社共通的な「共通スキル」の色彩が濃くなる。経営視点で人材の質を俯瞰する際に、管理可能なスキルとして抽象度の高い「共通スキル」が重視されるためだ。なお、これは本連載で紹介してきた人材ポートフォリオや要員計画で言及した人材の質の粒度の話にも通ずる。

いずれにせよ、これらの整理なしでは抜け漏れや重複等が発生するため、あらかじめ全社共通的なスキルのフレームを整理し、横串を通しておく必要がある。

(2)粒度

「粒度」とは実際のスキルの設定単位を指す。そもそもスキルの細分化の仕方に正解はなく、さまざまなバリエーションがあるため、会社間や社内の組織間によってイメージがバラつきやすい。ポイントは、現実的に管理・活用しやすい程度の細分化であり、目安としては「タスクレベル」に相当する程度の粒度が望ましい。例えば、「プロジェクトマネジメント業務」に必要なスキルでいえば、業務と一体の粒度で定義する場合には「プロジェクトマネジメントスキル」ということになる。ただ、これでは保有状況を評価するには粗すぎる可能性がある。その場合はタスクレベルの粒度に落とし込む必要があり、「プロジェクト計画管理スキル」「チーム運営管理スキル」「ステークホルダーコミュニケーションスキル」などといった単位へブレークダウンすることにより項目ごとの定義が適切となる。

また、理論上はこれ以上の細分化も可能であり、例えば上記「プロジェクト計画管理スキル」であれば、「タスク設計スキル」「予算管理スキル」「リソース管理スキル」「リスク管理スキル」といった具合により細かな作業レベルの粒度に落とし込むことも可能ではある。ただ、細かければ細かいほどに管理が煩雑になり、運用負荷が高くなる。細分化は「目的に応じた必要最低限度」が原則であり、多くのケースではタスクレベルの粒度が適切となる。

なお、われわれの経験則に基づくと、設定するスキルの数は、経理・財務や人事といった機能ごとに20~40程度、ITなどの高度専門機能でも40~80の間に収まるケースが多い。

参考までに[図表4]に当社が支援したある会社の経理・財務のスキル体系例を示した。この例では、機能ごとに20~30程度の「機能共通スキル」を全社的に整備した。デロイト トーマツ コンサルティングが活用しているスキルデータベースを基に、社内に横串を通すフレームとタスクレベルの単位を意識した粒度でのスキル定義を行った。

なお、この会社では課や係といった職場単位で必要になるスキルについても、職場の特殊性に応じたスキルを追加できるように、職場裁量での「職場別スキル」の整備を許容している([図表4]の職場別スキルはサンプルとして会計課の項目を抜粋している)。

[図表4]経理・財務機能におけるスキル体系例

4.課題:スキルマップ作成がうまくいかない理由は何か

ここからは日本企業が直面している課題を取り上げたい。

上記の経理・財務、あるいはIT・デジタル、研究開発といった固有の専門スキルが明確になっている機能では、スキルマップの完成図がイメージしやすい。

一方で、固有の専門スキルが必須ではない機能ではどうだろうか。例えば、専門機能移行の過渡期にあるマーケティングや人事では、目下は専門スキルよりも、コンピテンシー等の共通スキル寄りの素養が求められているケースも多い。さらに言えば、ゼネラリストとしての人材要件を求められやすい経営企画や総務は、そもそも専門スキルの体系自体を想像しづらい。それにもかかわらず一律に専門スキルの体系化を進めてしまうと、実務での目標達成に向けた原動力となる取り組みや指標と乖離してしまう。要は “使えない” スキルマップが出来上がってしまう。

これは機能別のキャリア形成や賃金設計が過渡期にある日本企業ならではの課題である。そして、海外から輸入された “スキルベース組織” “スキルファースト” といったスキル管理の概念が、頭では理解できても、実感として持ちにくい理由はここにある。

5.対応:課題をどのように乗り越えるべきか

[1]機能別アプローチ

そのような課題にどのように向き合うべきか。結論から言うと、各機能での一律のスキルマップの作成は避けるべきであり、機能特性に応じた作成の要否、作成手順、活用方法を考えるべきである。なぜならば、そもそも専門スキルを念頭に置いたスキル管理は、全機能に等しく適用しやすいものではないからである。具体的には、[図表5]のように三つの機能群に分けてアプローチを検討する必要がある。

[図表5]スキル体系化における機能の整理

| 専門機能群 (IT・デジタル、技術、技能 等) |

・専門スキルの習熟度が成果発揮と直結している機能 |

| 準専門機能群 (マーケティング、人事 等) |

・専門スキルは存在するものの、その習熟度が現行業務の遂行では必ずしも成果発揮と直結していない機能 ・多くの場合、専門機能化に向けた過渡期となっていることが多い |

| 総合機能群 (経営企画、総務 等) |

・専門スキルを特定しにくく、むしろ共通スキルの習熟度が成果発揮の高低と直結している機能 |

(1)専門機能群のポイント

専門機能群は、スキル管理の適応性が最も高く、スキルマップの体系化および活用ともに早期に実現しやすい。体系化のポイントは「外部整合的なスキル項目の整理」である。

これらの機能は、「専門性」に係る共通理解が社会全体として形成されており、多くの機能で必要スキルが各種スキルで言語化・標準化され、世の中に公開されている。そのため、逆に自社でゼロからスキルマップを構築するのは非効率的であり、外部市場との整合性を欠くことで採用等にも活用しにくくなる。したがって、既に外部に存在するスキル体系(日本における代表的なものはITスキル標準やデジタルスキル標準等)や一部のコンサルティングファームが保有するスキルデータベースの活用が望ましい。

(2)準専門機能群のポイント

準専門機能群は、本来は専門機能であっても現状共通スキルが重視されているケースが多い。こうした機能では一足飛びの体系化を避けるべきであり、機能としての将来像、そこに至るまでのロードマップをまず描く必要がある。一般的には、①オペレーション中心のレベル、②付加価値を発揮しているレベル、③企業のコアコンピタンスと呼べるレベル、④業界をリードするレベルといった通常4段階の成熟度が想定される。それぞれのレベルごとに求められる専門スキルの数や深さは変わってくるため、目指す水準を描き、各レベルで求められるスキルは何かという視点でスキルマップを構築していくことが望ましい。

また、スキルの活用の面でも、いきなり影響の大きい報酬等への活用は避け、まずは育成、次に配置といった段階的な活用のロードマップが適している。

なお、われわれの経験上、自律的キャリア開発がうまくいっていない企業は、機能別の専門性が未熟であることが多い。機能別のキャリアよりもゼネラリスト重視であるため、社員本人が学習した専門知識やスキルをその会社で使うイメージが持てず、自己研鑽よりも社内適応に関心が向いてしまう。その結果、受動的なキャリア開発を容認してしまう、または社員がプロフェッショナルの道を求めて社外に流出してしまうといったことが起きてしまう。そうした企業では、各機能が目指す将来像や、そのためのレベルごとの専門機能化の道筋を社員に示す必要がある。その意味でも組織としての将来像やロードマップの検討は重要である。

(3)総合機能群のポイント

総合機能群では、専門スキルがそもそも必要とされず、共通スキルやそれに準ずる自社事業の理解・知識といったゼネラリストとしての素養が重視されることが多い。その場合、既存のコンピテンシー評価・育成上の体系や運用で間に合う可能性がある。このこと自体は問題なく、むしろ強引に専門スキルをひもづけることは避けたほうがよい。

[2]スキル管理の先にある機能軸人材マネジメント(事例を基に)

最後に、スキル管理を進めた先にある世界について触れておきたい。機能別のスキル管理の運用が進むと、必然的にキャリア開発、スキル開発、昇格、配置等の一連のタレントマネジメントが、機能ごとに運用されるようになっていく。さらに事業・機能単位での人材ポートフォリオや要員計画といったリソースマネジメントが、機能の専門スキル情報を用いて行われていくことになる。つまり、スキル管理とは、単なる機能別スキルの体系化・活用にとどまらず、“機能を軸とした人材マネジメント”(以下、機能軸)へのシフトまでを見据えた取り組みになり得る。

機能軸への移行にはそれなりのハードルが存在するが、日系大企業でも自律的キャリア開発に向けて機能軸に大胆に移行した例は存在する。

例えば、誰もが知る製造業A社では、もともと事業軸が強く、営業機能を主軸としたゼネラリスト育成・配置が中心であった。その結果、キャリアの意識は受動的であり、専門スキルよりも会社文化に適応した調整・実行的な共通スキルに長けた社員が多かった。

しかし昨今、既存事業の成熟・停滞が続く中、組織や人材の専門能力を強化するために社員の自律的キャリア意識の向上を迫られていた。そのため、意識・行動変革を強力に進めるべく、事業軸から機能軸への人材マネジメントの大胆な転換を図った。具体的な取り組みは次のとおりである。

・全社として大枠のフレーム・粒度は統一しつつ、キャリアパスやスキル体系の作成を各機能の裁量に任せた

・すべての社員に自身の望む機能に手を挙げてもらい、他方で機能側にも社員を選ぶ権利を持たせる形での折衝を実施。社員一人ひとりの “所属機能” を定めた(実際の所属組織とは一致しない場合あり)

つまり、人事部門や事業側が持っていた人材マネジメントの裁量を、思い切って社員側や機能側に委譲したのである。

一連の取り組みがスタートして以来、社員のキャリア意識にも変化が生まれつつあるという。キャリアの「軸」を自ら選ぶ姿勢や、機能ごとの魅力度向上の工夫が進む中、社員と組織の双方で自律的キャリア選択を支援する文化が醸成されている。

このように、社員の「自律的」なキャリア開発を進めるためには、全社共通の「他律的」なコントロールを弱めることが不可欠である。スキル管理はその土台となり、社員の成長を支え、組織全体の競争力を高める基盤となるだろう。

|

酒井雄平 さかい ゆうへい デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアマネジャー 15年以上のコンサルティング経験を有し、人事戦略・人的資本開示方針の立案、人材ポートフォリオ策定、スキル体系・管理方針の策定、人事制度設計、人事部門改革等に従事。近年は事業・人事データの活用高度化とその啓発活動にも注力している |

|

細水太津彦 ほそみず たつひこ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 マネジャー 大手製造業の人事、総合系コンサルティングファームの組織・人事領域のコンサルタントを経て現職。人事制度設計、ジョブスキルアーキテクチャ構築をはじめとした人材マネジメントの基幹制度・仕組みの改革に従事 |