デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

シニアマネジャー 寺内健雄

1.人材ポートフォリオと要員計画のつながり

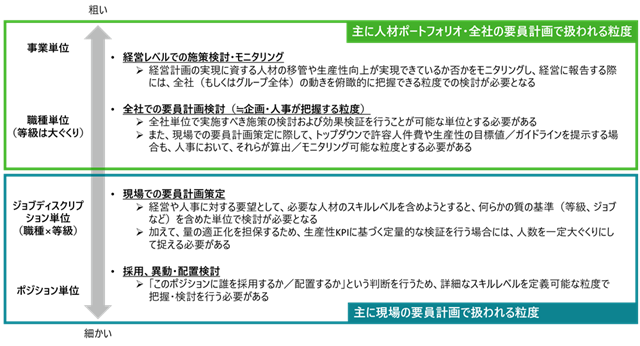

本連載第1回 「『人材ポートフォリオ』とは何か」の中で、人材ポートフォリオは、中長期的な観点から、会社の戦略に即した人材のあるべき姿の大まかな方向性を明らかにするものであり、5年・10年というスパンで起こしたい変化を捉えることが必要であると解説した。“人” を変化させるためには長い時間を要し、さまざまな施策の方向性を決めるためには中長期的なあるべき姿を見据える必要がある。人材ポートフォリオを策定することはとても重要である一方、あくまで中長期戦略を実現するために、必要となる要員構成を描いたものなので、今年度や来年度の採用や異動・配置など、具体的な人事施策へ展開していくためには、より短期スパン(1~3年)の、そしてより詳細で具体的な計画が必要となる。一般的には「要員計画」と呼ばれるものである[図表1]。

[図表1]事業戦略・人事戦略と連動した計画策定の全体像

ただし、これも第1回で触れたが、これまで多くの企業では要員計画において、人を「頭数」や「コスト」として捉え、採用計画や配置計画を策定することが多かった。しかし、最近の現場のニーズや人材ポートフォリオとの接続を考えると、当然、要員計画にも人材の 「質」(能力・スキルや知識・経験など)を取り入れることが求められてくる。本稿は要員計画に人材の質の観点を取り入れる際のポイントについて、特に現場のニーズと経営としてマネジメントすべき観点との差異について触れながら解説していく。

2.要員計画で捉えるべき人材の粒度とは

では、どのようにして、人材の質を要員計画に取り入れていけばよいのか。人材ポートフォリオを描く際と同じく、要員計画の活用方法を踏まえて、捉えるべき人材の粒度を考えていく必要がある。ここでは、人材ポートフォリオと要員計画の活用方法の違いを踏まえながら、捉えるべき人材の粒度について述べていく。

[1]人材ポートフォリオ

人材ポートフォリオについては第1回でも、人材の質を捉える粒度について触れているが、各社の人材ポートフォリオ活用の目的に応じて、捉える人材の質の粒度には幅が出てくる。多くの場合、自社の事業や自組織を俯瞰し、会社全体で必要な人材の充足状況を可視化することが求められるため、全社で共通化できる単位で人材を捉えることになる。ここでいう全社で共通化できる単位とは、例えば、正社員や非正規社員、派遣社員といった雇用区分や、人事制度上で管理されている総合職や技術職、一般職などの職掌・職群、等級・グレード(管理職/非管理職といった階層含む)、さらには営業や研究開発、コーポレートといった一定粒度の粗い機能/職種などが代表的なものとして挙げられる。また、特定の役割や業務を担うことを想定した人材タイプ(新規事業開発人材やグローバル経営管理人材など)を新たに定義する場合や、IT系企業に比較的多く見られるように、ジョブ型人事制度のような概念・仕組みを取り入れて、事業や組織間でより詳細な人材要件の共通言語化が図りやすい場合は、ジョブ単位の粒度(ITアーキテクト、プロジェクトマネジャー、法人担当営業など)で人材を捉えることもあり得る。いずれにしても各社の人材ポートフォリオを描く目的や、現在の人事管理上の単位などをベースに整理することになる。

そもそも人材ポートフォリオは、5年・10年先のありたい姿を描き、これからの人材の獲得方法や要員構成の実現方法を考えていくものである。そのため、質を捉える粒度には幅が出る一方、目標とする人数(量)は、ざっくりとした規模で捉えることになる。人材ポートフォリオを基に実現に向けた施策の種類や強度を捉えることが重要なのであり、数十人/数百人といった規模や、増員/大幅増員/現状維持といった増員の方向性を定め、社内で合意形成できれば、それを基に人事と現場が具体的な計画や施策の検討に着手していくことが可能になる。

[2]要員計画

一方、要員計画には、人材ポートフォリオに基づく計画を用いて1~3年程度先までの具体的な採用・配置計画などを考えることができる粒度と具体性が求められる。加えて、中期経営計画で掲げている売り上げ・利益目標との整合性を厳格に見ていくため、必要生産性や許容人件費の観点からも、ある程度正確な目標人数を定めていく必要がある。この人材の量の観点での精緻さが、人材ポートフォリオと要員計画で捉えるべき人材の粒度の最も異なる点といえるだろう。

なお、必要生産性や許容人件費に関する考え方については、WEB労政時報「経営戦略の実現に資する『要員・人件費計画』策定の基礎知識」を参照してもらいたい。

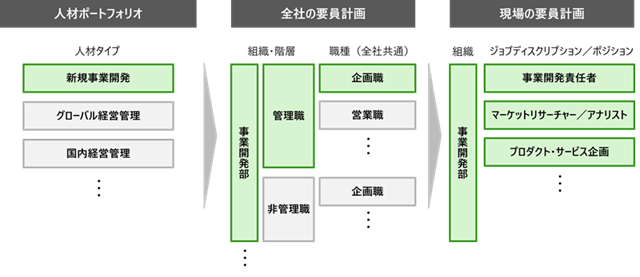

一方、人材の質については、人材ポートフォリオと同じく、活用の目的や、誰が活用するかという点によって変わってくる。多くの企業には、人事や経営企画が全社単位で策定・活用する「全社の要員計画」と、各部門が策定・活用する「現場の要員計画」が存在し、それぞれ人材の質を捉える粒度が異なる[図表2]。

「全社の要員計画」であれば、要員計画の活用目的としては、職種別の採用人数や事業や組織をまたぐ異動・配置の人数、登用・昇格の人数および関連する研修・試験の受講人数など会社全体・組織横断の人事施策・運用への展開が想定される。そのため捉えるべき人材の質の粒度は、雇用区分や大ぐくりの職種・等級となるケースが多い。

それに対して、「現場の要員計画」の場合は、全社として策定する要員計画の粒度だと使い物にならないケースが多い。部門・現場視点で人事施策を考えていく際には、より詳細な情報で人材の質が語られるためである。例えば、現場において異動・配置を検討する場合、“この組織のこの体制の中におけるこのポジションに誰を配置するか” という具体性を持って仕事と人をマッチングさせて考える必要があるため、求められる能力・スキルや知識・経験なども部門・現場固有の表現やニュアンスで語られることが多い。要員計画が人事施策に展開する際にも、特定ポジションでの採用を想定した具体的な募集要件や、専門スキルに特化した教育施策へとつながっていく。

このように、要員計画においても、人材を捉える粒度に正解はなく、計画を策定する側(≒現場)のニーズや計画を受け取る側(≒人事・経営)が、その数値に基づき何を検討したいのかという目的や用途によって異なってくる。その中で、「人材ポートフォリオ」「全社の要員計画」「現場の要員計画」の人材単位を無理にそろえると、かえって不整合が生じるため、注意が必要である。

[図表2]人材の「質」の捉え方の粒度(例)

3.要員計画策定プロセスへの「質」の取り入れ方

さて、実際には、企業の要員計画策定のプロセスの多くは、全社としての定量的な数値目標に基づく人数計画と、部門・現場がそれぞれ策定した必要人数の計画を突き合わせて、全社としての目標値やキャップに収まるように調整・最終化するアプローチをとることが多い。人数・人件費だけの計画策定であれば、そのようなプロセスで完結するが、人材の質の観点を取り入れる場合に、「人材ポートフォリオ」「全社の要員計画」「現場の要員計画」で捉えている人材単位の接続・読み替えが必要になってくる。

[1]人材ポートフォリオから全社要員計画への接続・読み替え

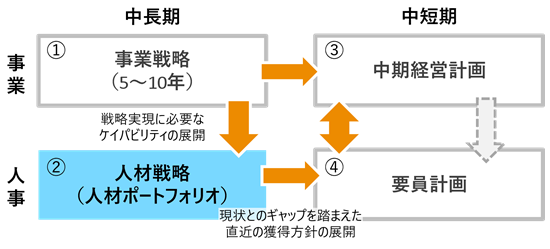

人材ポートフォリオから全社の要員計画への接続・読み替えについては、どちらも大ぐくりで捉えることが多いため、検討対象となる人材単位がそろっている場合も想定される。例えば、人材ポートフォリオを事業と職種の軸で整理している場合などは、全社の要員計画策定単位も同じ単位で検討すればよく、特に読み替えが必要となることもないだろう。一方で、新規事業開発人材、グローバル経営管理人材といった特定の役割・業務を担う人材タイプの整理を人材ポートフォリオで行っている場合、この単位で全社の要員計画を作成することは困難であり、人事管理上の単位に読み替えて整合性を担保していく必要がある。読み替えの方法はさまざま考えられるが、一つの例として、職種・等級といった情報と組織情報をかけ合わせて整理することなどが考えられるだろう。例えば、前述の “新規事業開発人材” タイプであれば、“新規事業開発を担う組織に所属している企画系職種の管理職以上の要員” として読み替えるといった具合である。ここで留意したいのは、人材ポートフォリオで掲げた人材単位が、必ずしも既存の組織や職種・等級といった管理上の単位と整合しない場合があり得ることである。仮に、人材ポートフォリオで、各組織でのDX推進を牽引する人材の目標人数を掲げたとしよう。このような人材は、特定組織にまとまって所属しているのではなく、あらゆる組織に点在していることが想定されるため、全社の要員計画には落とし込みづらい。こういったケースは、無理に要員計画に落とし込まず、各組織で該当する人材の抽出やフラグ立てを行ったり、育成計画の中で人数を管理したりするなど、要員計画とは別の計画で管理していくほうが適切といえる。

[2]全社の要員計画と現場の要員計画の接続・読み替え

次に、全社の要員計画と現場の要員計画の接続・読み替えを行う場合だが、基本的には部門・現場で捉える人材単位のほうが、より詳細で具体的であることが想定される[図表3]。そのため全社の要員計画で定めている人材単位に、部門・現場で定めている人材単位を当てはめていくことになる。この場合でも、人材ポートフォリオと全社要員計画の接続・読み替えのときと同様に、より部門固有の表現や要件で定義される人材については、無理に全社で管理する人材単位にひもづけず、別枠を用意するなどの柔軟な対応も必要になる。繰り返しになるが、目的や活用方法が異なるそれぞれの計画について、人材の管理単位に無理にそろえる必要はない。ただし、要員計画は人材の質の観点だけでなく、会社全体として人員数・人件費を適切に管理する意味合いも含まれるため、どの事業・機能・組織において、どのような人材に、どれくらいリソース(人件費)を投下しているのかという観点で状況を俯瞰し、全体バランスを踏まえて対応するような運用プロセスが設計されていることが重要となる。そのため、部門固有の表現や定義であった場合でも、全社方針やキャップとの整合性を担保していることを確認できるように、関係性をひもづけた上で、全社・部門の計画の擦り合わせを行うプロセスを構築することが重要である。

参考までに、質の観点を取り入れた現場の要員計画のイメージを記載する[図表4]。実際には、すべての人材単位において、図表の粒度で要員計画を策定することは困難であるため、組織における特に重要な機能・役割に限定してより具体的な粒度で整理しつつ、その他の機能・役割については、全社の要員計画で管理している粒度に合わせるなど、現場での作成負荷も踏まえた上で、最終的な粒度・組み合わせを決める必要がある。

[図表3]人材の「質」を捉える粒度の接続・読み替え(イメージ)

[図表4]質の観点を取り入れた要員計画(イメージ)

4.「質」を取り入れた要員計画策定における留意点

ここまで、要員計画において人材の質の観点を取り入れる際の粒度やプロセスについて解説してきた。一方で、あるべき論で人材の質を捉えても、それを可視化するためのデータの取得が容易でない場合、計画の達成状況を把握し、適切に対応しづらくなる。人事制度上の管理単位の粒度であれば、データ取得が容易な場合が多いが、例えば、役割やコンピテンシーに基づく人材タイプを企業独自で定義する場合などは、どのようにそれらの人材を可視化するかの検討が必要となる。アセスメント結果やタレントマネジメントシステムからの職歴情報等を用いる場合でも、データの鮮度が重要となるため、要員計画の予実管理を行うタイミングに合わせて、データを更新する仕組みやプロセスも整備しておくことが望ましい。このあたりの人材に関わるデータ活用については、本連載の第3~4回で紹介する予定なので、ぜひ参考にしてほしい。

5.要員計画の達成に向けた人事・部門の役割

これまで多くの企業では、中期経営計画の中で、売り上げと利益計画から将来の人件費・人員数のみがキャップとして算出され、人材の質に関する内容が具体化されないまま、予定調和的に要員計画が策定されていたのではないかと感じる。結果として、事業戦略を達成するために、どのような人を、どのタイミングで獲得していくべきかという人事的観点での達成方法がおざなりになっている状況も、少なからず生じている可能性がある。要員計画に人材の質の観点を取り入れることで、事業戦略の実現に向けた必要な体制や人材を具体化し、事業をドライブするための本質的な実現アプローチとして、要員計画を機能させていくことができると考えられる。

そのためには、ここまで述べてきたように、全社最適と部門最適を両立するような人事と各事業部門の連携が必須となる。また、事業が複雑化・多様化している現在の環境下では、現場で求められている人材の要件整理や獲得施策について、全社人事が踏み込んでいくことには限界があり、採用や育成、配置などの人材マネジメントを現場側で担っていく割合が高まってくることも想定される。そうした際に、全社人事は、採用や育成などの個々の人事施策の企画・運用だけではなく、より全社最適の視点を持ち、全社・事業戦略を踏まえた人的資本のリバランスやリソースシフトを実現するための調整、合意形成など、全体の舵取りを力強く推進することが求められてくるはずである。人材ポートフォリオや質の観点を取り入れた要員計画策定を社内で展開していく際には、必然的により戦略的な人事への転換が求められる。取り入れるための検討事項は少なくないが、ぜひ取り組んでほしい。

|

寺内健雄 てらうち たけお デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアマネジャー 事業会社、組織・人事コンサルティング会社を経て、現職。 人事戦略・人材ポートフォリオ策定、要員・人件費計画策定、人事制度設計・導入支援等、組織・人事関連のコンサルティングに従事している。 |