デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 パートナー 山本奈々

1.はじめに

経営における “人” の捉え方が刻々と変化してきているのを、読者の皆さんも感じているのではないだろうか。

一昔前、「要員計画を考える」というときに最も論点になっていたのは、「人数」や「人件費」についてであった。これから先何人の社員を採用できるのか、総数では何人が必要なのか、各部署では何人が必要だと言っているのか、そして、結果として人件費がいくらになるのか——このように人を「頭数」や「コスト」として捉え、採用計画や配置計画に落とし込むことが、経営においても人事においても重要な検討事項であった。特に、世界規模で拡大した金融危機の契機となった2008年のリーマンショック以降、企業ではコスト削減・効率化・生産性向上が叫ばれ、いかに人件費を抑制できるかという観点で議論が交わされることも非常に多かった。

しかし、最近はそうではない。人的資本経営という言葉が表すように、これまで「資産(Human Resource)」として捉えてきた “人” を、「資本(Human Capital)」として捉え、人件費は “コスト” ではなく、人への “投資” として位置づけられるようになってきている。また、計画策定時も、「人が〇人欲しい」ではなく、「〇〇経験のある人が〇人、〇〇のスキルを持った人が〇人」というように、単なる頭数ではなく、より具体的に “どのような” 人が欲しいのか、その質を含めて要望されることが増えてきているのではないだろうか。

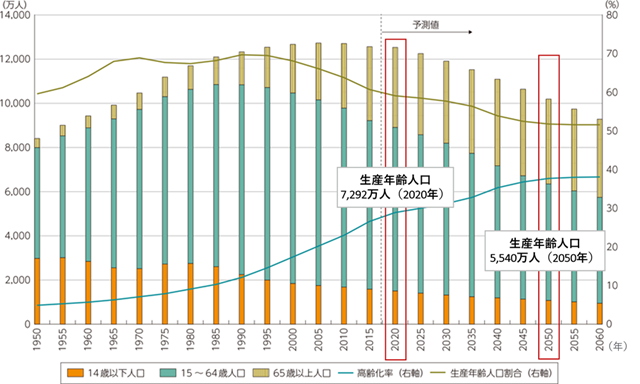

この変化の裏側にはさまざまな要因があるが、事業環境の変化スピードの加速や人材確保の難しさ、そして働く人の志向性の変化などが大きな影響を与えていると考えられる。事業環境や会社の事業ポートフォリオに大きな変化がなく、安定的に右肩上がりの成長を遂げている場合などは、あまり細かく人の要件にこだわる必要もなく、とにかく頭数を確保するという考え方であっても、既存事業を安定的に回していけるだろう。しかしながら、近年では、DX(デジタル・トランスフォーメーション)やAIの活用を考慮せずに将来のビジネスの在り方を考えることは難しい。しかもテクノロジーは常に発展し続けているため、その最先端を踏まえ、活用していくことが必要不可欠である。また、日本における生産年齢人口が減少[図表1]していくことは周知の事実であり、人材を採用するために人件費水準の引き上げを行う傾向は顕著である。これまでどおりに人材を採用し続けることは難しいとなれば、企業は本当に必要な人材を見極め、採用を行っていく必要があるだろう。

[図表1]生産年齢人口の推移

資料出所:総務省「我が国の高齢化の推移と将来推計」

さらに、終身雇用の考えの下、基本的に給与水準は右肩上がり、しかし、異動や配属は本人の意思よりも会社都合が優先されるという慣行は過去の話だ。現代では転職は当たり前、自分のキャリアは自分で選択し、より専門性を高めることを求める風潮がある。社員の目線からしても、自分がこれから先のキャリアを築いていくために身に付けるべきスキルがより明確であるほうが良く、キャリアを築いていく上では人的資本経営と親和性が高いといえる。

このように、人を「量」として捉えるだけでなく、「質」まで含めてその在り方を考えることの必要性が年々増しているのが最近のトレンドである。そこで、本連載では全6回を通じて人材の「質」をどのように捉え、どのように経営計画や事業計画と連動させ、計画として落とし込み、実際に運用していくのか、その一連の流れと実務上のポイントを解説する。第1回は、人的資本経営を考える際に欠かすことのできない「人材ポートフォリオ」について、その策定の目的やポートフォリオを描く際の「軸」に焦点を当てる。なお、各回のテーマは以下のとおりとなっている。

【本連載のテーマ】

第1回:「人材ポートフォリオ」とは何か

第2回:「質」を含む要員計画

第3回:自律的キャリアの実現に資するスキル管理の在り方

第4回:AI・データを活用した最適人財配置

第5回:人事中計の作り方

第6回:人的資本ダッシュボード

2.人材ポートフォリオとは

さて、皆さんは「人材ポートフォリオ」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか? 「人材ポートフォリオ」という言葉は曖昧で、この言葉を聞いて思い浮かべるものは、人によって異なる。もしくはあまり具体的なイメージがなく、何となくボヤっとしたイメージしか持っていないという場合もよくある。そして、一言で「人材ポートフォリオ」といっても、実は何か決まった形式があるわけではなく、その表し方はさまざまであるというのが実態なのではないだろうか。ただ、共通のイメージがあるとすると、社員を何らかの固まり・セグメントで捉えて、量的・質的な変化を現状と “あるべき” との比較で捉えるというところだろうか。

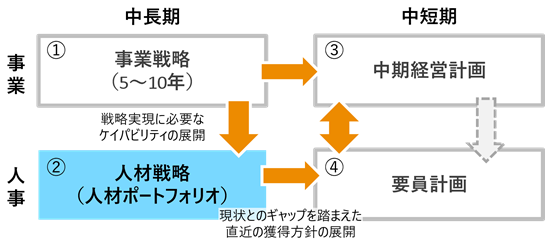

“あるべき” の策定という意味では、要員計画を策定していない企業はほぼないだろう。来期の要員計画時や中期経営計画策定時には、定めた期間(おおよそ3~5年程度)に即した要員計画を策定することが一般的な取り組みである。しかし、採用や育成といった人事的な取り組みは、着手してから実際に効果を発揮するまでには長い期間を要することがほとんどである。例えば、3年後に現状と大きく異なる要員構造を実現しようとしても、量と質の両面において、それは非常に困難なこととなる(例えば、新卒採用の人数を増やす方針を固めた場合は、来年度の採用人数は確定しているため、少なくとも2年後の入社になるなど)。そのため、要員構造を大きく変化させたい場合、5年・10年スパンで計画し、実行していくことが必要不可欠なのである[図表2]。

[図表2]事業戦略・人事戦略と連動した計画策定の全体像

さらに、人事的な打ち手というのは、できるのであればやったほうが良いものがほとんどである。しかし、実際には取り組みにかけられる費用にも工数にも限りがあり、何らかの優先順位を付けて取り組みを進めていかざるを得ない。そうした場合、何を根拠に優先順位を付けていくかといえば、これからの会社の目指す姿の実現に向けて最も重要となる人材群を確保することや、現状と “あるべき” を比較したときに最もギャップが大きい部分に対する手当であろう。それらを見極めるためには、中長期的な観点から、会社の戦略に即した人材のあるべき姿の大まかな方向性が明らかであることが必要だ。

3.人材ポートフォリオのフレームワーク

では、具体的にはどのようにポートフォリオを描いていくべきだろうか。大きな論点の一つとして、ポートフォリオを描く際の「軸」をどう設定するかという点が挙げられるだろう。

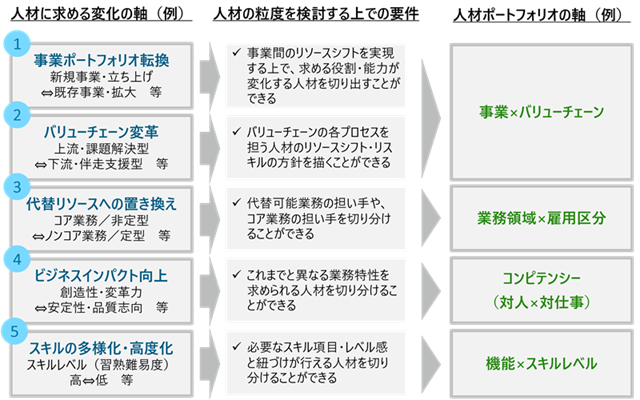

人材ポートフォリオとは、会社の掲げる経営計画や事業計画の実現に資する、人の側面からあるべき姿を明らかにしたものである。すなわち、実現したい経営戦略・事業戦略がまずあり、それを実現するためには、どのような人がどれくらい必要かということを描いていくことになる。その際にポイントとなるのは、経営戦略・事業戦略において、現状と比較して何が大きく変化していくのかという点である。例えば、「これから先の会社の成長に向けて既存事業を縮小し、新規事業を拡大していく」という事業ポートフォリオの変化を見込んでいる場合には、既存事業から新規事業への人材のシフトが必要となってくるため、「事業」の軸をポートフォリオに含めることが必要となるだろう。また、事業ポートフォリオは変化しないが、同一事業にあっても価値の出し方がこれまでとは大きく異なってくる(例えば、ご用聞き営業から提案型営業への転換、人ではなくテクノロジーを活用した業務プロセスへの変化など)場合には、コンピテンシーやスキルといったものを軸として、ポートフォリオの変化を描くことが必要となってくる[図表3]。

[図表3]人材ポートフォリオの検討要素

※上記の変化の軸、人材粒度、およびその組み合わせはあくまで一例であり、企業が実現したい変革や既存人材の課題感などに応じて検討する

このように、人材ポートフォリオをどのような軸を用いて描くのかということについては、決まった考え方があるのではない。自社において今後起こしたい変化と、その変化点を見極めることが重要なポイントとなってくる。

4.「質」を捉えるべき粒度

ポートフォリオを描く「軸」が決まれば、次はそのポートフォリオ上に必要な “人材群” をマッピングしていくことになるが、ここにも大きな論点が一つ存在している。それは、人材群をどの程度の粒度で捉えるかという点である。

人材ポートフォリオは、どのような「質」を持った人材がどれくらい(「量」)存在しており、今後どれくらい必要となるのかを表すものであるため、人を一定の「質」の固まりで捉える必要がある。例えば、職種区分が存在する会社の場合、「職種」は一つの「質」の区分として成立する考え方といえるだろう。しかし、この話の難しいところは、現場に近づけば近づくほど、「質」に対する解像度が上がり、より細かい粒度で「質」を捉えたくなるという点である。

人事部からすれば、会社全体で実施する採用や育成等の各種施策は、職種と大まかな階層(管理職/非管理職等)で実施するため、その程度の粒度で捉えておけば施策の検討にはある程度使えるものが出来上がるだろう。しかし、現場からすれば「〇〇職が〇人」という情報だけでは本当に欲しい人材の確保は難しく、「〇〇のスキルを持った人が〇人、△△の経験もしくは□□の資格を持った人が〇人必要」など、より詳細かつ具体的なニーズが存在するものである。このように、人の「質」をどの程度の粒度で捉えるかというのは、経営・人事・現場などの立場によって大きく異なることが通常である。

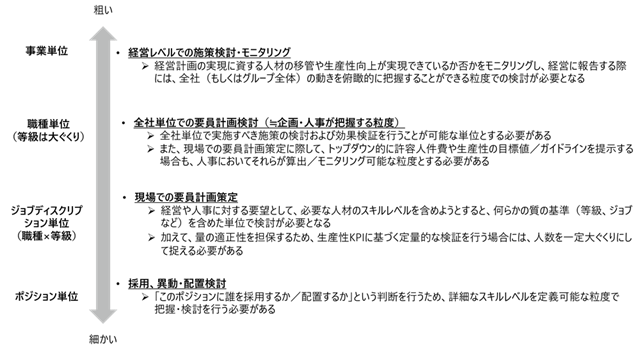

ここで重要になってくるのは、その人材ポートフォリオを、誰が、何のために作成し、使うのかという点である。

会社全体の人材の充足状況をモニタリングしたいのであれば、一定単位で大ぐくりにして全体を捉える必要があるが、実際の異動・配置の検討に活用したいのであれば、異動・配置先のポストに求められる具体的なスキルレベルの詳細さが必要になるだろう。つまり、“目的” によって人材の質を捉えるべき粒度が異なってくるのである。

[図表4]では、一つの例として人材の質の捉え方の粒度と、その目的を整理している。一般的には、人材ポートフォリオは経営として人材の量・質の変化の在り方を定め、それをモニタリングすることを目的として策定されることが多いため、“粗い” 単位で人材の質を捉えることが多いが、実際に各社において何のために人材ポートフォリオを作成するのか、作成したものを用いて何をなそうとしているのかという点をきちんと言語化し、共有した上で、作成に着手することをお勧めする。

[図表4]人材の「質」の捉え方の粒度(例)

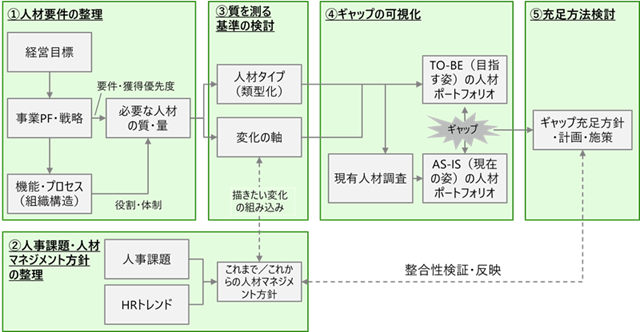

5.検討アプローチ

このように、人材ポートフォリオを策定するに当たっては、ポートフォリオの “軸” をどのように設定するか、そして、人材の質をどの程度の “粒度” で捉えるかという2点が大きな論点となる。しかし、当然この2点のみで策定できるわけではなく、全体としては[図表5]のようなアプローチを経て、人材ポートフォリオの策定と、その充足に向けた方針の検討を行っていくことになる。

[図表5]人材ポートフォリオ(+充足方針検討)のアプローチ(例)

このうち、①人材要件の整理は人事だけで検討を行うことが難しく、経営企画や各事業部など、さまざまなメンバーを巻き込んだ検討が必要となるプロセスだが、特に必要な「質」については、現場からのヒアリングが必要不可欠である。しかし、ここで注意したいのは、前段でも述べたとおり、質を表す粒度についてである。特に現場では「目の前の業務を行うために、このポストでこの仕事をしてくれる人が欲しい」という具体的な要望が存在するため、質についても非常に詳細な設定をすることが多い。しかし、その粒度で人材ポートフォリオを策定しようとすると、会社全体の状況を把握・モニタリングするには細かすぎるため、要望は聞きつつ、③質を測る基準の検討のステップで、ある程度固まり化して質を捉え直すことが必要となってくる。

また、④ギャップの可視化のステップでよく議論になるのが、質の固まりごとの人数を把握しようとしたとき、その質ごとに人数を数えるための “データ” の有無である。事業や職種といった、もともと会社の仕組みとして存在する区分を用いる場合は問題にならないが、特に「スキル」や「コンピテンシー」といった要素を用いて人を区分しようとすると、そのものを表すデータが存在しないということはよくある。この点は、そもそも軸や粒度の検討を行う際にデータの有無を確認しつつ進める、今あるデータ(例えば、評価情報や自己申告の情報など)を読み替えて活用するなど、いくつか対応のパターンが存在する。この点について、第2回以降でより詳しく解説していきたい。

|

山本奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 パートナー 人事中計の策定、要員・人件費計画の策定(Workforce Planning)および最適化マネジメント、要員・人件費計画策定プロセスの高度化、人材のトランジション実行支援、組織・人事戦略策定、同一労働同一賃金、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)推進支援、ピープルアナリティクス、人事制度設計等、組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事している。 共著書に『要員・人件費の戦略的マネジメント ~7つのストーリーから読み解く』『 “未来型” 要員・人件費マネジメントのデザイン』(ともに労務行政)。 |