代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年4月24日、リクルートワークス研究所は、「第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」の結果を発表しました。それによると、2026年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大学卒求人倍率は1.66倍となり、2025年卒の1.75倍より0.09ポイント低下しています。2023年卒以降、連続して上昇していましたが、3年ぶりに低下したことになります。ただし、1.66倍という数字は、依然として堅調な企業の採用意欲を反映した数字と言えます。

従業員規模別に見ると、300人未満の企業で大学卒求人倍率が8.98倍と、2025年卒の6.50倍よりも2.48ポイントも上昇しており、これはコロナ禍前のピークであった2019年卒の9.91倍に次ぐ高い水準であるとのことです。300~999人の企業と1000~4999人の企業ではそれぞれ1.60倍から1.43倍、1.14倍から1.05倍へと低下し、5000人以上企業では0.34倍で横ばいになっています。中小企業の新卒採用は、前年以上に厳しい環境になりそうです。

“楽観派” の理由は「既に内定が出ている」から

今回は、HR総研が就活口コミサイト「就活会議」と共同で、2026年卒業予定の同サイト会員学生を対象に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査(3月)」(調査期間:2025年3月6~8日)の結果から、学生の就活意識を中心に紹介します。ぜひ参考にしてください。

※以下、同調査結果の割合(%)は、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。

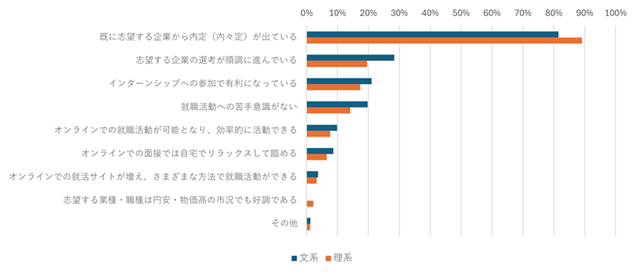

まずは、2025年3月上旬現在での就職活動に対する所感です。2024年12月に実施した調査(以下、12月調査)でも同一の質問をしていますので、3カ月経過しての意識の変化を見てみましょう。文系では、「楽観している」が12月の9%から22%へ、「やや楽観している」も21%から32%へとどちらも10ポイント以上の増加を見せ、両者を合わせた “楽観派” は54%と半数を超えています[図表1]。理系においては、「楽観している」が15%から35%へと20ポイント増加するなど、“楽観派” は37%から65%へと30ポイント近く増加し、6割を大きく超えています。一方、「やや不安である」と「不安である」を合計した “不安派” は、過半数を占めていた52%から半減以下の24%にまで減少しています。この3カ月間で就職活動が大きく前進したことをうかがわせます。

[図表1]就職活動に対する所感(2024年12月、2025年3月)

資料出所:HR総研×就活会議「2026年新卒学生の就職活動動向調査(2025年3月)」([図表2~17]も同じ)

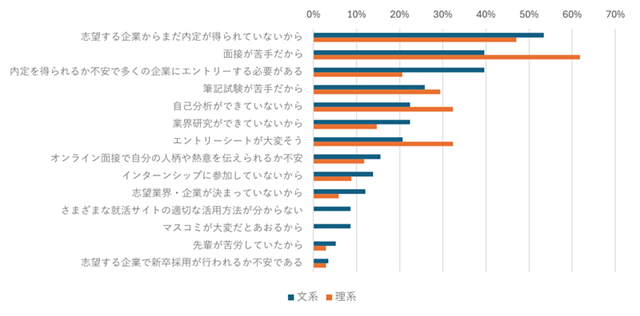

“楽観派” の理由(複数回答)を確認したところ、最も多かったのは文系・理系ともに「既に志望する企業から内定(内々定)が出ている」で、文系では81%と8割を超え、理系に至っては89%とほぼ9割に及びます[図表2]。12月調査で「既に志望する企業から内定(内々定)が出ている」を理由として選択したのは、文系で29%、理系で38%でしたので、内定を獲得した学生が大きく増えたことが分かります。12月調査で最も多かったのは「インターンシップへの参加で有利になっている」で、文系39%、理系で47%でしたが、今回調査ではそれぞれ21%、17%にとどまります。それよりも、「志望する企業の選考が順調に進んでいる」(文系28%、理系20%)のほうが多くなっており、「有利」という曖昧なレベルではなく、「内定が出ている」など、「企業の選考が順調に進んでいる」ことを理由に挙げる学生が顕著に増えています。

[図表2]“楽観派” の理由(複数回答)

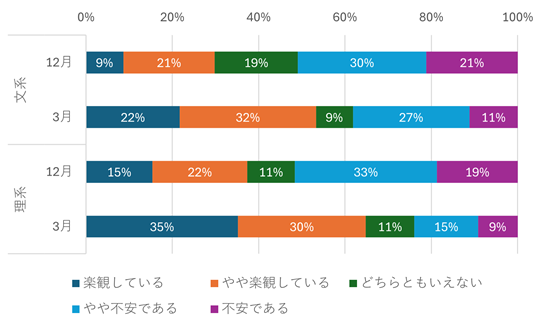

“楽観派” との割合が逆転し、少数派となった “不安派” の理由(複数回答)も確認してみたところ、文系では「志望する企業からまだ内定が得られていないから」が最も多く53%、次いで「面接が苦手だから」と「内定を得られるか不安で多くの企業にエントリーする必要がある」がともに40%で続きます[図表3]。「面接が苦手だから」は、12月調査の58%から大きく減少したものの、いまだに不安理由の上位となっています。

一方、理系の不安理由のトップは12月調査と変わらず「面接が苦手だから」で、その割合も62%でさほど変化していません。次いで、「志望する企業からまだ内定が得られていないから」が47%で多く、「自己分析ができていないから」と「エントリーシートが大変そう」がともに32%で続きます。「エントリーシートが大変そう」は、12月調査の17%から大きく増えており、実際に何社かのエントリーシートを作成してみて、改めてその大変さに気付いたようです。インターンシップに参加した学生はエントリーシートを免除されることもよくありますが、就職活動が進んでいくとインターンシップに参加していない企業への応募も増え、エントリーシートの提出を求められる機会が増えているのかもしれません。

[図表3]“不安派” の理由(複数回答)

「2024年5月」までに半数が就職活動を開始

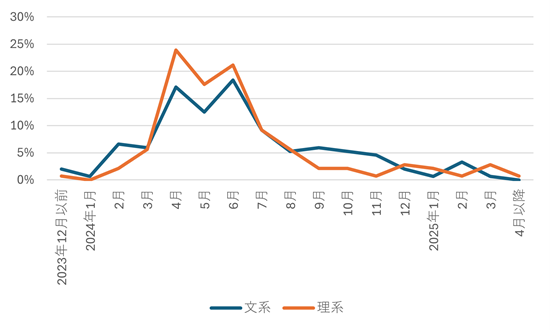

就職活動の開始時期については12月調査でも実施しましたが、「2024年5月以前」という回答が理系で半数を超えたこともあり、選択肢の項目を増やして再度実施してみました。

文系で最も多かったのは「2024年6月」18%で、次いで「2024年4月」17%、「2024年5月」13%と続き、この3カ月だけで48%と半数近くに及びます[図表4]。「2023年12月以前」から「2024年5月」までを合わせた “2024年5月以前” は45%と、こちらも半数近くになっています。

一方、理系では「2024年4月」が24%で最多となっており、次いで「2024年6月」21%、「2024年5月」18%と続き、この3カ月だけで63%と6割を超えています。“2024年5月以前” は50%とちょうど半数となっています。2024年4~6月が就職活動を開始するピークを形成しており、従来からの就職ナビがインターンシップサイトとしてプレオープンする「2024年6月」時点で就職活動を開始する学生は、実際にはもう後半のスタート組となっている実態がうかがえます。

[図表4]就職活動の開始時期

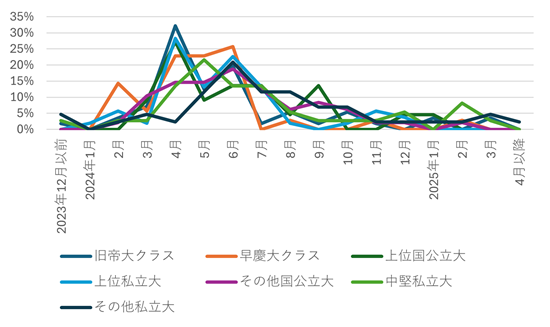

この就職活動の開始時期を大学グループの区分別で見たものが[図表5]です。大学を「旧帝大クラス(旧7帝大+一橋・東京科学など)」「早慶大クラス(早慶上智+同志社・関学)」「上位国公立大(筑波・お茶の水・千葉・横国・岡山・熊本など)」「上位私立大(GMARCH+東京理科・ICU+南山+関西・立命など)」「その他国公立大(秋田・埼玉・新潟・信州など)」「中堅私立大(日東駒専+東京4理工+愛愛名中+産近甲龍など)」「その他私立大(大東亜帝国+摂神追桃など)」の七つのグループに便宜的に区分し、その特徴を比較してみました。

「2023年12月以前」から「2024年4月」までを合わせた “2024年4月以前” に開始しているのは、「旧帝大クラス」45%、「早慶大クラス」43%と4割を超えています。一方、「中堅私立大」では22%、「その他私立大」ではわずか14%にとどまっています。このように、大学区分によって就職活動の開始時期には顕著な違いが見られます。特に、「2024年4月」の学生の動きについては、「旧帝大クラス」が3割、「早慶大クラス」「上位国公立大」「上位私立大」は少なくとも2割以上が開始しているのに対し、「その他国立大」と「中堅私立大」は1割台、「その他私立大」では2%にとどまっており、この4月で大学区分による動き方の違いが明確になったことが分かります。また、「その他私立大」ではまだ半数にも達していない「2024年6月」の段階で、「早慶大クラス」は既に9割以上の学生が就職活動を開始するなど、突出した動きになっています。「早慶大クラス」を採用ターゲットとする場合には、採用活動時期について留意しておく必要がありそうです。

[図表5]就職活動の開始時期(大学区分別)

最も志望する業界、文系・理系ともに「情報処理、システム開発」

次に、志望業界について文系と理系に分けて見てみましょう。最も志望する業界を三つまで選択してもらったところ、最も票を集めた業界は文系・理系ともに「情報処理、システム開発」で、それぞれ20%、26%となっています[図表6]。DX化やAI活用の急速な進展、それに伴うIT人材の需要の高まりなど社会の動きを見ながら、自身の専攻分野にかかわらず「情報処理、システム開発」に人気が集まる傾向にあるものと推測されます。

2位以下については文系と理系で異なっており、文系では2位が「地方銀行、信用金庫」(19%)、3位が「通信、ネットワーク」(18%)、そして4位に「メガバンク、信託銀行」(17%)などとなっています。これまで上位に挙がってきた「総合商社、専門商社」は12%で6位にとどまり、近年は人気が回復傾向にある「メガバンク、信託銀行」より「地方銀行、信用金庫」のほうが上位に挙がっているという変化が見られています。海外転勤はおろか、転居を伴う国内転勤すら敬遠傾向にある、地元志向の強い学生が増加している可能性がうかがえます。

一方、理系では2位に「紙、パルプ、化学、素材」(21%)、3位に「電機機器、電気電子部品」(20%)、4位「機械」(19%)などとなっており、学生それぞれの専攻分野を活かした業界を志望していることが推測されます。

ちなみに、2021年新卒学生を対象として2020年3月に実施した調査(以下、21卒調査)での結果では、文系のTOP5は、1位「総合商社、専門商社」、2位「情報処理、システム開発」、3位「水産、農林、食品」、4位「建設、住宅、不動産」、5位「人材、教育」「放送、新聞、出版」「ホテル、旅行」(3業界が同率)となっており、「地方銀行、信用金庫」は15位、「メガバンク、信託銀行」は16位でした。逆に、今回の調査で「放送、新聞、出版」は18位、「ホテル、旅行」は20位となるなど、時代とともに学生の志向が大きく変化していることが分かります。

一方、理系のTOP5は、21卒調査でも1位「情報処理、システム開発」、2位「電機機器、電気電子部品」、3位「紙、パルプ、化学、素材」、4位「水産、農林、食品」、5位「通信、ネットワーク」となっており、今回4位の「機械」は8位でした。理系学生は、それぞれの専攻分野と関連した業界を選択しがちであることに変わりはなく、文系と違ってそれほど大きな変化は見られません。

[図表6]志望業界TOP10(複数回答、三つまで)

| 文系 | 理系 | ||||

| 順位 | 業界 | 割合 | 順位 | 業界 | 割合 |

| 1 | 情報処理、システム開発 | 20% | 1 | 情報処理、システム開発 | 26% |

| 2 | 地方銀行、信用金庫 | 19% | 2 | 紙、パルプ、化学、素材 | 21% |

| 3 | 通信、ネットワーク | 18% | 3 | 電機機器、電気電子部品 | 20% |

| 4 | メガバンク、信託銀行 | 17% | 4 | 機械 | 19% |

| 5 | 建設、住宅、不動産 | 13% | 5 | 通信、ネットワーク | 17% |

| 6 | 総合商社、専門商社 | 12% | 6 | 建設、住宅、不動産 | 13% |

| 7 | 生命保険、損害保険 | 11% | 7 | 医療、福祉、その他 | 13% |

| 8 | 広告 | 10% | 8 | 電力、ガス | 12% |

| 9 | 人材、教育 | 9% | 9 | 水産、農林、食品 | 11% |

| 10 | 水産、農林、食品 | 9% | 10 | 輸送機器 | 6% |

敬遠したい業界、「外食」を抜いて「建設、住宅、不動産」がトップ

今度は逆に敬遠したい業界について、どう思っているのかを文系・理系別に確認してみましょう。最も避けたい業界を最大で三つまで選択してもらったところ、文系・理系ともにトップは「建設、住宅、不動産」で、文系20%、理系19%といずれも2割程度の学生が選択しています[図表7]。「建設、住宅、不動産」は、志望業界として文系5位、理系6位にランクしており、敬遠したい業界としてトップに挙げられるのは意外な結果と言えます。

文系では、2位に「外食」(18%)、3位に「石油、ゴム、窯業」(16%)、4位「医療、福祉、その他」(16%)、5位「水産、農林、食品」(14%)が続きます。一方、理系では、2位に「人材、教育」(17%)、3位「外食」(15%)、4位「水産、農林、食品」「繊維、アパレル服飾」(いずれも15%)が続きます。

こちらも21卒調査の結果を確認してみると、トップは文系・理系ともに「外食」で2割以上の学生が挙げていました。新型コロナウイルス感染症対策で行動が制限され、業界として危機的状況の中での調査であったことは事実ですが、それ以前から「なんちゃって管理職」「名ばかり管理職」と称された店長の処遇問題などが大きく取り上げられ、毎年敬遠したい業界としてトップの常連となっていたものです。21卒調査では、その前年の調査(文系28%、理系25%)よりもかえってポイントを落としていたくらいです。そのことを考えると、「外食」のイメージは年を経て少しずつ好転してきているようです。

21卒調査では、2位と3位についても文系と理系は全く同じで、それぞれ「地方銀行、信用金庫」、「メガバンク、信託銀行」でした。それが今回の調査では、志望する業界として文系で2位と4位になるなど、たった5年間での学生の意識の変化に驚かせられます。

[図表7]敬遠したい業界TOP10(複数回答、三つまで)

| 文系 | 理系 | ||||

| 順位 | 業界 | 割合 | 順位 | 業界 | 割合 |

| 1 | 建設、住宅、不動産 | 20% | 1 | 建設、住宅、不動産 | 19% |

| 2 | 外食 | 18% | 2 | 人材、教育 | 17% |

| 3 | 石油、ゴム、窯業 | 16% | 3 | 外食 | 15% |

| 4 | 医療、福祉、その他 | 16% | 4 | 水産、農林、食品 | 15% |

| 5 | 水産、農林、食品 | 14% | 4 | 繊維、アパレル服飾 | 15% |

| 6 | 鉄鋼 | 13% | 6 | ホテル、旅行 | 14% |

| 7 | 繊維、アパレル服飾 | 12% | 7 | 放送、新聞、出版 | 10% |

| 7 | 機械 | 12% | 8 | 石油、ゴム、窯業 | 9% |

| 9 | ホテル、旅行 | 11% | 9 | 流通、小売 | 8% |

| 10 | 流通、小売 | 9% | 9 | 外資系金融 | 8% |

| 10 | 倉庫、運輸 | 9% | 9 | 生命保険、損害保険 | 8% |

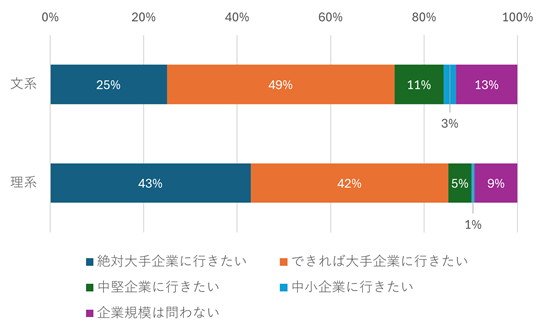

今年も健在、理系の大手志向

次に、希望する企業規模について、文系と理系の意識の違いを見てみましょう。文系では、「できれば大手企業に行きたい」が49%とほぼ半数を占め、次いで「絶対大手企業に行きたい」が25%となっており、二つを合わせた “大手志向派” は74%と4分の3に達します[図表8]。「中堅企業に行きたい」や「中小企業に行きたい」の大手以外を志向する割合は14%と少数派です。一方、理系では「絶対大手企業に行きたい」が43%で最も多く、「できれば大手企業に行きたい」も42%と同程度を占め、“大手志向派” は85%と文系よりもさらに10ポイント以上多くなっています。「絶対大手企業に行きたい」という強い意志を持つ学生は、理系のほうが20ポイント近くも多くなっています。大手以外を志向する割合はわずか6%にとどまります。毎年、理系のほうが、大手志向が強い傾向にありますが、今年の就活生もその点には変化は見られないようです。

[図表8]希望する企業規模

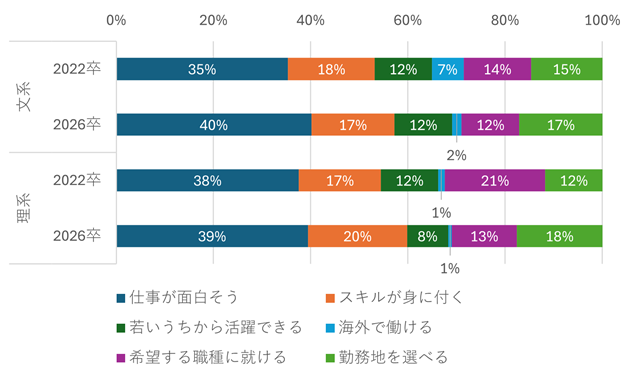

社会の流れに敏感な企業選択時の価値観

ここからは、学生の会社・仕事選びの価値観を見てみましょう。まずは、「仕事の魅力」で最も重視しているのは、文系・理系ともに「仕事が面白そう」で、それぞれ40%、39%と4割程度を占めています[図表9]。次いで「スキルが身に付く」(文系17%、理系20%)、「勤務地を選べる」(文系17%、理系18%)が続きます。六つの選択肢の中で最も低い割合だったのは「海外で働ける」で、文系で2%、理系ではさらに少ない1%となっています。

この質問を同じ選択肢で初めて聞いた、2022年新卒学生を対象として2021年3月に実施した調査(以下、22卒調査)の結果では、1位は今回と同じく文系・理系ともに「仕事が面白そう」(それぞれ35%、38%)でしたが、次いで多かったのは、文系では「スキルが身に付く」(18%)、理系では「希望する職種に就ける」(21%)でした。ジョブ型採用や職種別採用が5年前よりもかなり浸透してきているにもかかわらず、「希望する職種に就ける」は理系で8ポイント、文系でも2ポイント減少しています。文系では、22卒調査でも「海外で働ける」が最もポイントが低かったとはいえ7%あり、「勤務地を選べる」が文系で2ポイント、理系では6ポイントも増加したことと合わせて、「勤務地」が企業選択でより大きなファクターになっていることがうかがえます。

[図表9]最も重視する「仕事の魅力」

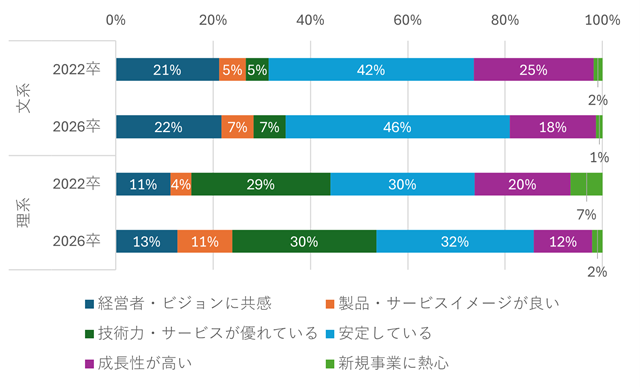

次に、「会社の魅力」について見てみましょう。最も多かったのは文系・理系ともに「安定している」で、文系46%、理系32%となっています[図表10]。次いで、文系では「経営者・ビジョンに共感」(22%)、「成長性が高い」(18%)が多く、理系では「技術力・サービスが優れている」(30%)、「経営者・ビジョンに共感」(13%)が多くなっています。「新規事業に熱心」は文系ではわずか1%、理系でも2%にとどまり、学生にあまり評価されていないことがうかがえます。

22卒調査との比較では、文系・理系ともに「安定している」がさらに増加した半面、「成長性が高い」は7~8ポイントも減少するなど、より安定志向が強くなっています。また、文系では「経営者・ビジョン」に、理系では「技術力・サービス」に関心が高い傾向にあることは変わらないようです。

[図表10]最も重視する「会社の魅力」

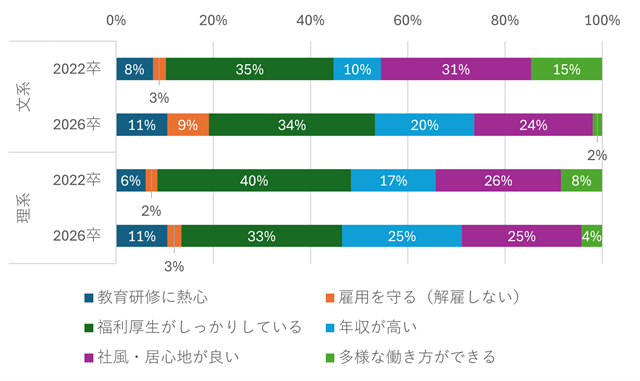

「雇用の魅力」では、文系・理系ともに「福利厚生がしっかりしている」がトップで、文系34%、理系33%といずれも3分の1程度を占めています[図表11]。次いで、文系では「社風・居心地が良い」(24%)、「年収が高い」(20%)が続き、理系でも「社風・居心地が良い」と「年収が高い」(ともに25%)が続きます。

22卒調査との比較では、「福利厚生がしっかりしている」は依然として高い割合であるものの、理系では7ポイント減少しています。逆に、「年収が高い」は文系で10ポイント、理系でも8ポイント増加しており、価値観が「福利厚生」から「年収」に移行しつつあるようです。また、「働き方改革」の影響、働き方の多様化が年々進んできたためか、かえって「多様な働き方ができる」は文系で13ポイントも減少しています。一方、終身雇用が崩壊し、雇用の流動化を考えるようになると、「雇用を守る(解雇しない)」が文系で6ポイント増加するなど、再評価されてきているようです。「人的資本経営」が叫ばれる中、人材への投資が話題になることが増え、「教育研修に熱心」についても注目され、文系・理系ともに11%へとポイントを伸ばしています。

[図表11]最も重視する「雇用の魅力」

「文系のコミュ力、理系の論理力」は過去の話?

学生は自身の強みをどのように捉えているのでしょうか。就職活動でアピールしたいと考える能力について、複数選択で回答してもらった結果が[図表12]です。

最も多かったのは「コミュニケーション能力」で、文系・理系ともに58%と6割近い学生が選択しています。次いで、「チームで働く力」が多く、文系で57%、理系でも54%と半数を超えています。順位こそ異なりますが、上位2項目は前年調査と変わりません。

そのほか、文系では「適応力」(34%)、「論理的思考力」(31%)が3割以上となり、「目標達成指向」(28%)、「リーダーシップ」「調整力」(ともに27%)、「考え抜く力」(26%)がそれに続きます。「論理的思考力」は、例年理系では上位になるものの、文系では上位にランクインすることはなく、例えば前年調査では14%で11位でした。今回、「論理的思考力」が3割以上の学生から選択されたことに驚きを隠せません。また、「リーダーシップ」も前年より10ポイント増加しています。

一方、理系では「論理的思考力」(39%)、「目標達成指向」(35%)が3割以上となり、「基礎的な学力」(28%)、「適応力」(27%)、「前に踏み出す力」(27%)がそれに続きます。理系の変化で最も注目すべきは、1位の「コミュニケーション能力」でしょう。前年調査でも同率2位ではあったものの、得票率は32%でしたから26ポイントも増加していることになります。「文系のコミュ力、理系の論理力」と称されたのは過去の話となるのか、今後の動向を注視していきたいと思います。

前回、「異文化への理解力」で文系が12ポイント上回っていましたが、今回その差は6ポイントに減少してしまったことで、今回ついに文系が理系よりも10ポイント以上上回っている項目はなくなりました。逆に、理系が大きく上回っているのは、「基礎的な学力」(16ポイント差)、「専攻学問の専門知識」(13ポイント差)、「プログラミングスキル」(11ポイント差)の3項目あります。前回は「論理的思考力」(18ポイント差)、「データ解析能力」(12ポイント差)もありましたので、これでも項目数としては減少しているのです。それにしても、文系の「専攻学問の専門知識」がわずか6%というのは、寂しい限りです。とても専攻分野と紐づけた就職先探しは望めそうにありません。

[図表12]就職活動でアピールしたい自分の能力(複数回答)

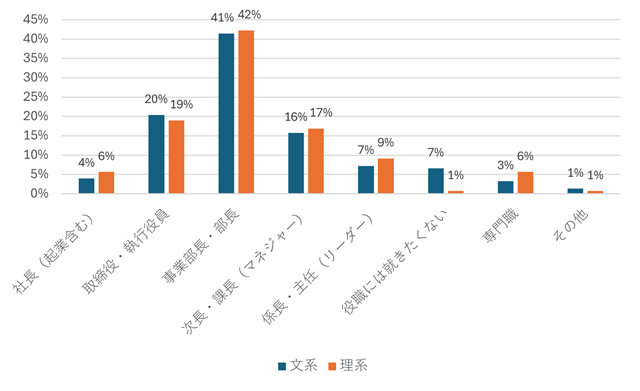

次に、将来どのポジションまで昇進することを希望するかを聞いたところ、「社長(起業含む)」と回答した割合は、文系4%、理系6%にとどまりました[図表13]。しかし、同じ経営層の「取締役・執行役員」は文系20%、理系19%と2割程度が希望し、文系・理系ともに2位となっています。経営層には憧れるものの、トップとして社内外の矢面に立つことは避けたいということなのでしょうか。

最も希望割合が高かったのは、「事業部長・部長」で文系41%、理系42%と4割を超えています。前年調査からはどちらも10ポイント以上増加しています。「次長・課長(マネジャー)」は、文系では前年から6ポイント減の16%、理系も文系とほぼ同じ17%となるなど、今回の調査では文系と理系での意識の差はあまり見られませんでした。

前年調査では「役職には就きたくない」が文系21%、理系15%もありましたが、今回はそれぞれ7%、1%へと大きく減少しています。管理職を敬遠する傾向に変化が表れ始めたのかもしれません。

[図表13]将来就きたいポジション

8割以上の学生が初任給額を重視

最後に、最近話題に上がることが多くなっている「初任給の引き上げ」に関連して、「初任給」に対する学生の意識を確認してみましょう。

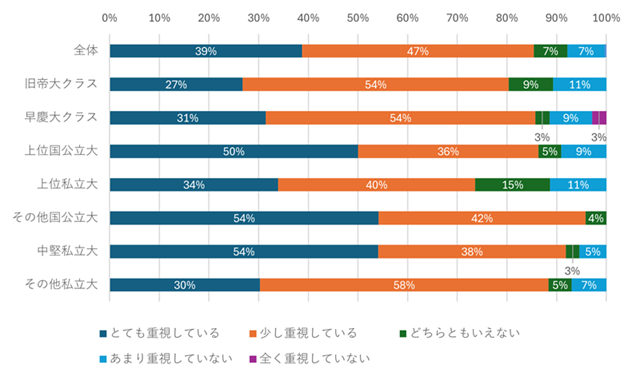

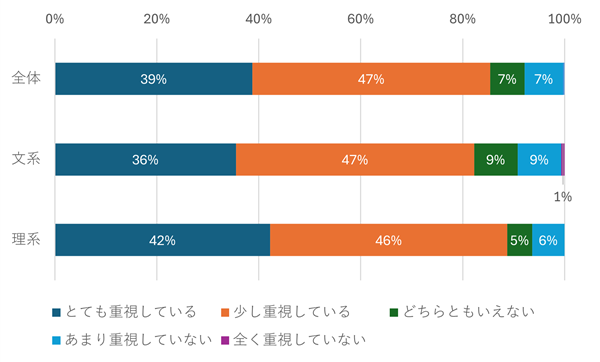

まず、志望企業の選択において「初任給」をどの程度重要視しているかを確認したところ、文系・理系ともに「少し重視している」が最多でそれぞれ47%、46%となっており、「とても重視している」(文系36%、理系42%)と合わせると、“重視している派” の割合は文系で82%と8割を超え、理系では89%とほぼ9割にも上っています[図表14]。大多数の学生が初任給も考慮して志望企業を選択していることがうかがえます。ちなみに「全く重視していない」と回答したのは、文系でわずか1%だけで、理系では皆無でした。

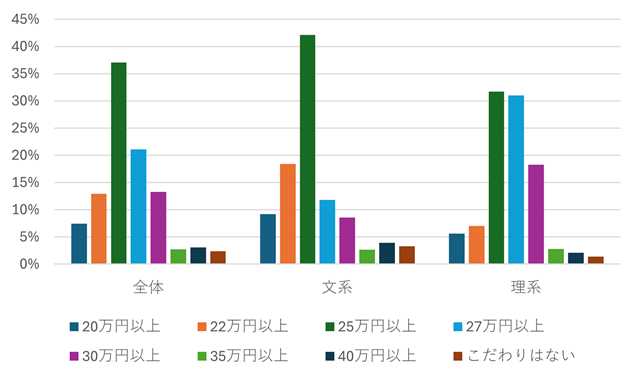

[図表14]志望企業の選択における「初任給」の重視度

また、望ましい初任給額を聞いてみたところ、「25万円以上」が最も多く文系で42%、理系で32%となっています[図表15]。次いで、文系では「22万円以上」が18%で続きますが、理系では「27万円以上」も31%と1ポイント差で続いています。大手企業では、今春あるいは来春の初任給を30万円台に引き上げる報道が続きましたが、ここでは少し金額を下げて「27万円」を基準として、「27万円以上」~「40万円以上」の合計で比べてみます。文系では27%と3割を下回るものの、理系ではそのちょうど2倍の54%に上り、過半数を占めています。文系より理系のほうが、大手志向であるとともに、高い初任給を望んでいる学生が多い傾向にあることがうかがえます。

[図表15]望ましい初任給額

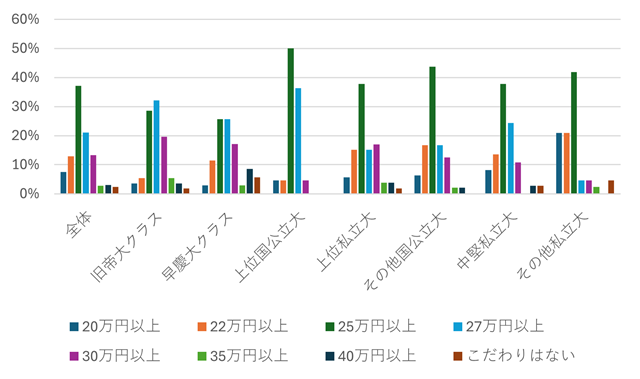

これらを大学区分別に見てみましょう。志望企業の選択における「初任給」の重視度については、「とても重視している」に違いが表れており、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の割合は27%と31%で、「その他国立大」や「中堅私立大」の54%、「上位国公立大」の50%より顕著に低くなっています[図表16]。

[図表16]志望企業の選択における「初任給」の重視度(大学区分別)

ただし、大学区分別に望ましい初任給額を比べると、「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の学生が希望する具体的な額では、「27万円以上」~「40万円以上」の合計がそれぞれ61%、54%となっており、12%の「その他私立大」を筆頭に、他の大学区分の学生より高い給与を望んでいることが分かります[図表17]。このような背景としては、そもそも「旧帝大クラス」や「早慶大クラス」の学生が志望する企業規模は大手が多く、給与水準が高い層であることが推測され、あえて初任給を強く意識して重要視する必要がないのだろうと推察されます。

[図表17]望ましい初任給額(大学区分別)

次回も、引き続き「2026年新卒学生の就職活動動向調査(3月)」の結果から、具体的な就職活動の傾向を見ていきます。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |