代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年3月18日、退職代行サービス「モームリ」を展開している株式会社アルバトロスは、2024年度新卒者の退職代行の利用状況(2024年4月1日~2025年2月28日)の調査結果を発表しました。2024年度の新卒社員による退職代行利用者は1814人(2024年3月内定辞退依頼の2人を含む)に上り、男女比では男性48.8%、女性50.6%とほぼ半々となっています(性別回答なし0.6%)。月別で利用者が最も多いのは「5月」の298人で、次いで「4月」256人、「6月」251人、「7月」211人と続きます。入社直後の4カ月間で合計1016人、全体の56%と6割近くにも及びます。入社前に聞いていた、あるいはイメージしていた働き方、仕事内容とのギャップがあったとはいえ、入社直後にすぐに退職を決めてしまう人が極めて多いことが分かります。

利用した新卒社員の利用の経緯・退職理由を期間で区切って比較すると、4~6月では「入社前の契約内容・労働条件と勤務実態の乖離」が47%と半数近くを占め、次いで「いじめやパワハラなどの人間関係」が26%となっていますが、7~9月では「いじめやパワハラなどの人間関係」が35%と増加し、「入社前の契約内容・労働条件と勤務実態の乖離」(34%)をわずかに上回ります。10~12月も同様に、「いじめやパワハラなどの人間関係」(38%)が「入社前の契約内容・労働条件と勤務実態の乖離」(37%)を上回るなど、時期により主な退職理由には違いが見られます。同社では、「企業側の入社前の説明不足だけでなく、労働者側の情報収集不足も原因」に挙げられるとしつつ、「業務に慣れてきた時期においては、業務内容よりも人間関係やメンタル面での支援が重要」と、新入社員フォローの内容についてアドバイスしています。

なお、退職代行サービスを経由した退職の申し出の場合、それ以降は本人と連絡がつかなくなることが大半です。入社数カ月程度の新入社員の退職はともかくとして、それ以上在籍した社員の退職に当たっては、必要な業務の引き継ぎへの支障も懸念されますので、業務の引き継ぎの義務化に関する事項を事前に就業規則等の社内規定に明記しておくことが大切です。貴社ではこうした対応はお済みですか?

早期選考会の案内が届いた学生が7割

今回も、前回に続きHR総研が就活口コミサイト「就活会議」と共同で、2026年卒業予定の同サイト会員学生を対象に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」(調査期間:2024年11月25日~12月20日)の結果から、面接や内々定の取得状況を紹介します。ぜひ参考にしてください。

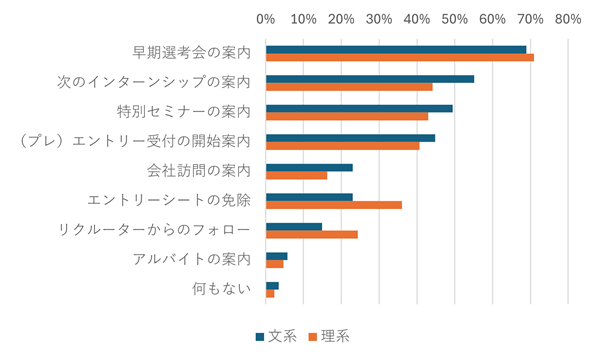

まずは、インターンシップ参加後に企業からどんなアプローチがあったかを確認したところ(複数回答)、最も多かったのは「早期選考会の案内」で、文系が69%、理系でも71%とどちらも7割程度に及びます[図表1]。インターンシップが採用活動の早期化にダイレクトにつながっている様子がうかがえます。次いで「次のインターンシップの案内」(文系55%、理系44%)、「特別セミナーの案内」(文系49%、理系43%)が続き、最初のインターンシップを入り口にして、より深い内容を学べる、あるいは体験できるインターンシップやセミナーにつなげて、具体的に仕事の魅力を知ってもらうことで、自社への志望動機形成を強化しようとする企業側の狙いが読み取れます。

かつて、インターンシップがそのまま早期選考につながっていなかった時代、つまり自社の認知を高めることを第一義としていた時代に最も多かった「(プレ)エントリー受け付けの開始案内」(文系45%、理系41%)は4割程度にとどまります。インターンシップに参加した学生に対して、再度プレエントリーをわざわざ求めることは少なくなったということなのでしょう。

なお、「エントリーシートの免除」(文系23%、理系36%)と「リクルーターからのフォロー」(文系15%、理系24%)については、文系よりも理系のポイントが10ポイント程度高くなっています。人材獲得競争が激化している現在、実験・研究で多忙な理系学生への企業の計らいが感じられます。

[図表1]インターンシップ後のアプローチ(複数回答)

資料出所:HR総研×就活会議「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」([図表2~13]も同じ)

学生がインターンシップに最も求めている内容についてのフリーコメントを抜粋して紹介しましょう。「業務内容や社風を感じることができるか」を挙げる学生が多くなっていますが、それ以上に「本選考で優遇されるか」を挙げる学生が多くなっています。タイパ(タイムパフォーマンス:費やした時間に対する効果や満足度を表す言葉。「時間対効果」)を重視するZ世代の特徴が垣間見えます。

・自分が興味を持っている企業が本当に自分に合っているのか、合っていないのかを実際に企業の業務等を体験することで知ることができる。 指示のあったワークをこなすだけでなく、社員の方と話せる座談会のような機会が確保されている(理系、金沢大学)

・希望する職種の体験ができ、自分に本当に合っているか確かめることができる(理系、九州大学)

・社会人になってからギャップが生まれないように、仕事するイメージをつけることができる内容(文系、横浜国立大学)

・志望職種の仕事体験ができる点を重要視しており、志望している仕事内容と実際の内容が大きく異なっていないかを知ることを目的としている(理系、山口大学大学院)

・実際の仕事内容を体験すること(理系、日本大学)

・質問できる環境にあること(文系、名城大学)

・職場の雰囲気や社風を感じられること(理系、岡山大学)

・社員や人事の方と話す機会があるか(文系、神戸学院大学)

・業務内容の理解を深めることと早期選考があること(理系、佐賀大学)

・早期選考ルートがあれば、その企業を理解した上でスムーズに選考へ進めると思う(文系、早稲田大学)

・参加するメリットがあるほうが参加したいと思わせられる(文系、青山学院大学)

・早期選考に呼ばれる内容で、選考が有利になる体験ができること(理系、熊本大学)

・採用選考で優遇を受けられるかどうか(文系、中央大学)

・本選考での優遇がもらえることは良いです。例えば、本選考の1次面接を免除いただけたため、早く内々定を得ることができました(理系、東京科学大学)

・事業創造、経営者目線による事業戦略立案(理系、東京都立大学大学院)

・しっかりグループワークがあり、フィードバックがもらえること(文系、関西学院大学)

・グループワークができること(理系、神奈川大学)

希少価値が薄れてきた逆求人サイトのオファー

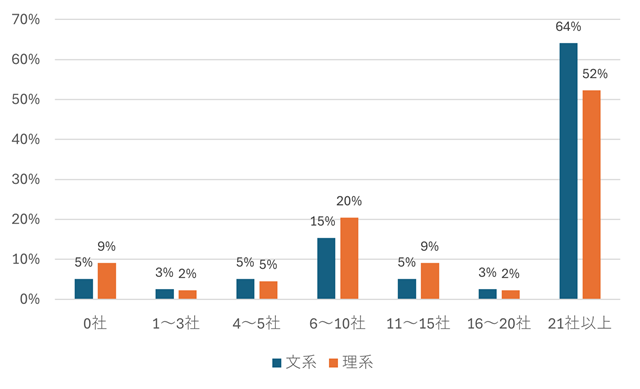

次に、逆求人サイトを利用している学生を対象に、企業からのオファー(スカウトメール)が届いた社数について確認したところ、1通も受け取っていない「0社」と回答した学生は文系で5%、理系で9%にとどまり、残りの9割以上の学生は何らかのオファーを受けた経験があることが分かりました[図表2]。受け取った社数で、最も多かったのは「21社以上」で、文系では64%と6割を優に超え、理系でも52%と半数を超えています。次いで「6~10社」が文系15%、理系20%と多く、“5社以内” (「1~3社」と「4~5社」の合計)は文系8%、理系7%と、ともに1割にも届かない状況です。これまでは逆求人サイトごとに、1社あたりが発信できるオファー数に制限が設けられるなど、オファーの乱発につながらないように調整されていましたが、利用企業が増えたことと合わせて、1社あたりのオファー発信数も増加傾向にあることがうかがえます。次回の調査からは、選択肢の最大値の変更(細分化)を考える必要がありそうです。

ただ、一人の学生に届くオファーの数が大きく増加するということは、オファー1通の価値の希少性を下げることにもつながっており、利用する企業にとってはオファーの効果の面で目減りしていく懸念が拭えません。逆求人サイト提供会社にとっては、サービス利用企業に対して、いかに従来までの効果価値を維持できるかが問われる時期に来ていると言えそうです。

[図表2]逆求人サイトを通じてのオファーの社数

受け取ったオファーメールの中で最も印象の良かった内容について、フリーコメントで寄せられた回答の一部を抜粋して紹介します。登録したプロフィールをちゃんと確認した上で自社とどこが合っているかを訴求したものや、1次選考免除などの優遇の案内が、学生から高い評価を得ているようです。一方で、これらの要素が含まれないオファーについては、「どれも印象に残っていない」「魅力が感じられなかった」とのコメントもあり、DM感覚で誰にでも同じ内容で送るオファーは、学生に全く響いていないようです。

・自分のプロフィールに着目し、会社とのマッチングポイントを提示してくれたオファー。きちんと目を通してくれていることが伝わってきて、印象が良かった(文系、上智大学)

・プロフィールに書いた内容をしっかりと会社に合っている理由と併せて羅列してくれているメール(理系、福島大学)

・自身のPRを読んでくれたことが伝わるようなオファー理由が明確に書かれていること(理系、熊本大学)

・写真やサブの文章に言及して、社風や経営理念と合っているとおっしゃっていただけたオファー。隅々までプロフィールを読んでくださっていると感じた(文系、新潟大学)

・就活が優位に進むため、優遇選考を受けられるといった内容が良かった(理系、神奈川大学)

・なぜ送ったのか、プロフィールのどこに魅力を感じたのかがかなり細かく書かれていた(理系、明治大学)

・インターンシップ参加の際のエントリーシート免除。時間のかかる作業を省略して、インターンシップに臨めたため(理系、新潟大学)

・早期選考の面接案内。そこまで志望度が高くないところでも、早期に行われるのなら練習になると思い、参加したくなる(理系、大阪大学大学院)

・1次選考免除の案内(文系、亜細亜大学)

・1次面接をスキップできること。早期採用にもつながり、早い段階で内定を獲得できる可能性を示してもらえたことがうれしかった(理系、山口大学大学院)

・人事とのカジュアル面談。企業理解をより深められるから(文系、関西学院大学)

・特別説明会へのご案内で、日程がたくさんあって調整しやすかった(文系、明治学院大学)

・「実際のプロジェクトに参加し、現場の課題解決に取り組んでもらいます」「チームでの協力を通じてビジネススキルを高めることが期待されます」など、インターンシップの具体的な活動内容や期待される役割が明確に記載されていたもの。自分がそのインターンシップを通じて何を学び、どのように成長できるかがはっきりとイメージできた(理系、同志社大学大学院)

就職ナビの正式オープン前でも盛んなプレエントリー

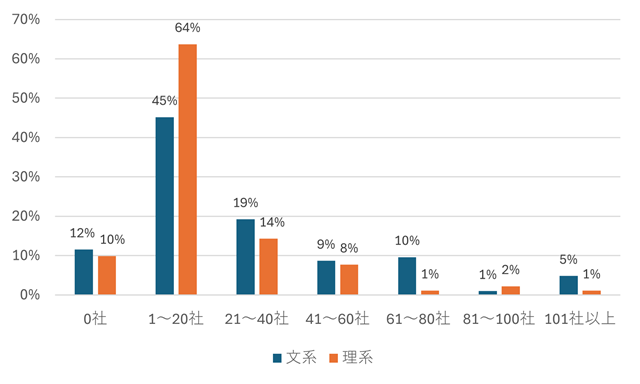

インターンシップに参加した企業には、プレエントリーをしないケースも多く見られますが、2024年12月時点で既にプレエントリーをした社数はどの程度あるのでしょうか。この時期、就職ナビでは2026年卒を対象としたプレエントリーの受け付けはまだ始まっていませんので、プレエントリーは各社のホームページ経由で個別に行う必要があります。

「0社」は、文系12%、理系10%ですので、それ以外の9割近くは何社かにプレエントリーをしていることになります[図表3]。最も多かったのは、「1~20社」で文系は45%と半数以下ですが、理系では64%と6割を超えます。次いで「21~40社」(文系19%、理系14%)が多く、合わせると文系で64%、理系では78%と8割近くになります。“41社以上”(「41~60社」~「101社以上」の合計)は、文系で24%、理系で12%と、既に大量のプレエントリーをした割合は文系のほうが多く、理系の2倍となっています。ただし、前述したように就職ナビ経由の一括エントリーではなく、各社のホームページのプレエントリーフォーム(入力項目もバラバラ)経由にもかかわらず、理系でも「81~100社」や「101社以上」という強者がいることに驚かせられます。各社のホームページにおいても、就職ナビ会社提供のプレエントリーフォームを利用している企業が少なくなく、すべての項目をゼロから入力するのではなく、学生は就職ナビに登録している自身のデータを呼び出して登録できる利便性も、ここまでプレエントリー社数を押し上げることができている要因なのでしょう。

[図表3]既にプレエントリーした社数(2024年12月時点)

2024年12月時点で7割が選考面接を経験済み

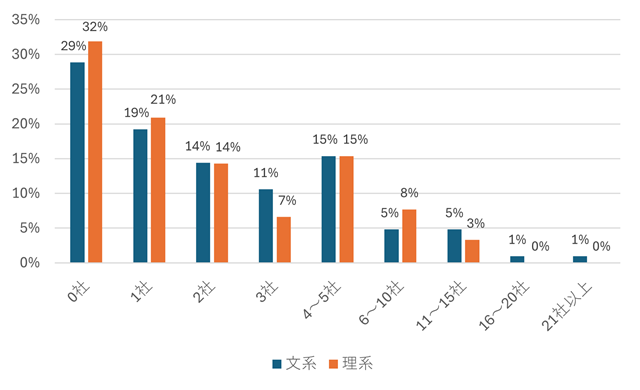

ここからは、2024年12月時点で既に受けた面接(インターンシップ選考を除く)について見ていきます。面接を受けた社数で最も多いのは文系・理系ともに「0社」、つまり面接はまだ受けたことがないという層で、それぞれ29%、32%と3割程度となっており、残りの7割程度は既に選考面接を受けていることになります[図表4]。面接経験者の中で最も多かったのは、文系・理系ともに「1社」で、それぞれ19%、21%と2割程度です。次いで「4~5社」が文系・理系ともに15%、「2社」が文系・理系ともに14%で続きます。

“6社以上”(「6~10社」~「21社以上」の合計)の割合も、文系12%、理系11%とほぼ同程度となっており、面接社数の傾向においては文系、理系の差異はあまり見られません。

[図表4]既に受けた選考面接社数(2024年12月時点)

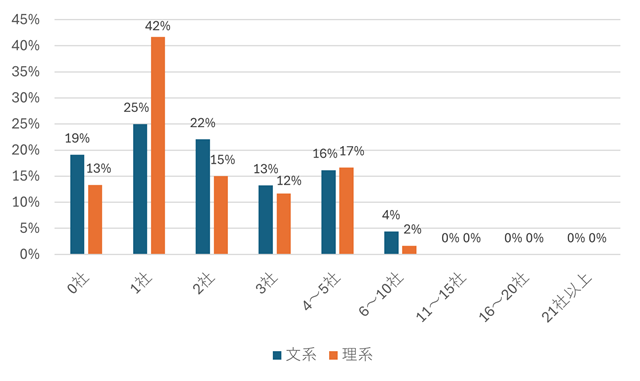

では、受けた面接のうち、インターンシップに参加したことがきっかけで面接に進んだ割合はどの程度なのでしょうか。インターンシップ経由での面接は「0社」と回答したのは、文系で19%、理系で13%といずれも1割台で、残り8割以上はインターンシップ経由の企業の面接を受けていることになります[図表5]。最も多かったのは、文系・理系ともに「1社」で、文系の25%に対して理系は42%と4割を超えています。文系では、次いで「2社」(22%)、「4~5社」(16%)、「3社」(13%)と続きます。一方、理系では「4~5社」(17%)が「2社」(15%)よりも多くなっています。 “6社以上” の割合は、前記[図表4]では1割以上ありましたが、文系4%、理系2%にとどまります。文系で、早期はインターンシップ経由の面接が多いことは否めないものの、インターンシップを経由しないで面接に進んでいるケースも決して少なくないことがうかがえます。

[図表5]インターンシップ経由の面接社数([図表4]のうち)

オファーはあっても面接まで進むのはわずか

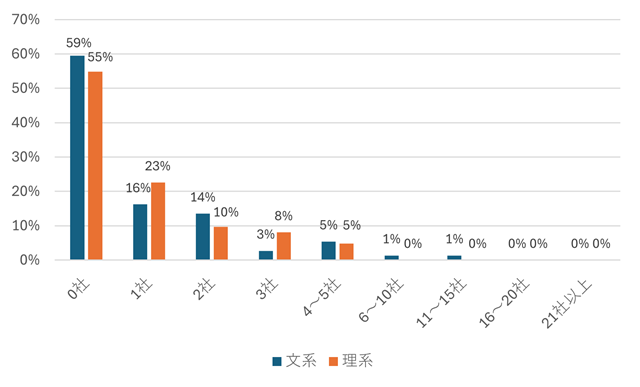

次に、逆求人サイトのオファー経由での面接がどのくらいあるのか確認します。前記[図表2]で見たように、逆求人サイトからのオファー社数では、「21社以上」が文系64%、理系52%と半数を超えていましたが、そこから進んだ面接社数となると、「0社」が圧倒的に多く、文系で59%、理系で55%と半数を超えています[図表6]。中には、文系で「6~10社」「11~15社」という学生もそれぞれ1%とわずかながら存在しますが、理系ではゼロです。最も多かったのは「1社」で、文系で16%、理系で23%、次いで「2社」が文系で14%、理系で10%となっており、これらを合わせた “2社以内” が文系・理系ともに3割程度となっています。オファーは数多く受け取るものの、そこから企業との選考につながる割合は、意外と高くなさそうです。学生は、自分では見つけられなかった企業・仕事との出合いを求めて逆求人サイトを活用しているケースが多いものと思われますが、自身の食指が動くオファーにはあまり巡り合えていないようです。

[図表6]逆求人サイトのオファー経由の面接社数([図表4]のうち)

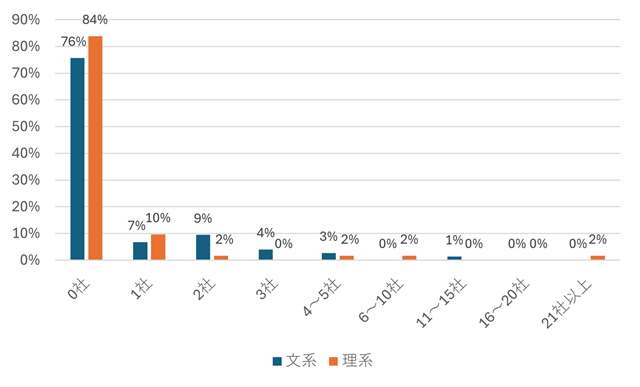

もう一つ、リファラル(知人からの紹介)経由での面接社数についても確認してみましょう。リファラル経由での面接社数が「0社」の割合は、文系で76%、理系では84%と8割を超えていますので、リファラル経由で面接をした経験者は極めて少数となっています[図表7]。その一方で、他のルートではなかった「21社以上」が理系で2%あるなど、インターンシップや逆求人サイトとは異なる傾向が見られます。

キャリア採用では一般的になってきたリファラル採用ですが、新卒採用ではまだまだ浸透しきれていない感があります。

[図表7]リファラル経由の面接社数([図表4]のうち)

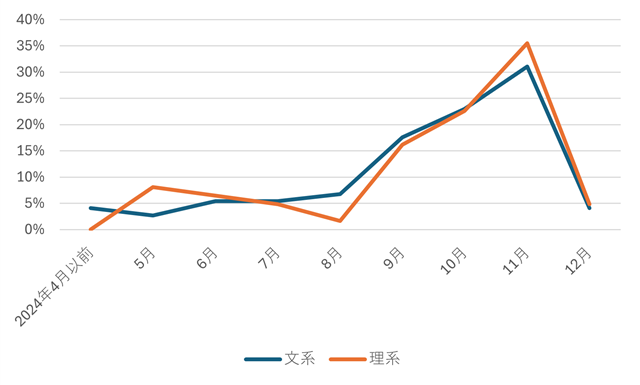

年々、「早期化」が進んでいると言われますが、学生はいつから面接を受け始めているのでしょうか。初めて面接を受けた時期を尋ねたところ、文系・理系ともに「2024年9月」(文系18%、理系16%)から増え始め、「2024年10月」(文系23%、理系23%)と続き、「2024年11月」に文系31%、理系35%とどちらも3割を超えてピークを迎えます[図表8]。「2024年4月以前」という学生も文系で4%いるなど、「2024年6月」までに面接を受け始めた割合は文系で12%、理系ではさらに多い15%となっています。「2024年8月」までとなると、文系で24%、理系では21%と2割を超える学生が面接を受け始めています。

[図表8]初めて選考面接を受けた時期

2024年12月時点で文系3割、理系2割が既に内定承諾

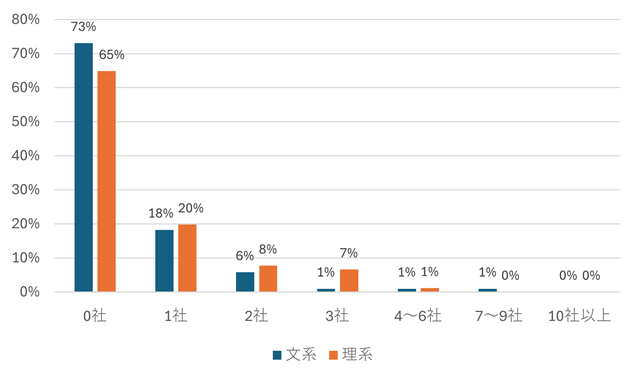

ここからは、2024年12月時点の内定(内々定)の取得状況を見てみましょう。既に内定を受けた社数を聞いたところ、「0社」と回答したのは文系で73%、理系で65%でした[図表9]。つまり、残りの文系27%、理系35%は既に内定を受けているということになります。内定取得のペースは理系のほうがやや上回るものの、文系でも内定率は3割近くになっています。最も多い内定社数は「1社」で、文系18%、理系20%といずれも2割程度となっています。理系では「3社」が「2社」(8%)と同程度の7%もいるほか、文系では「4~6社」「7~9社」も1%とわずかながらもいることに驚きます。企業の内定出しのタイミングは確実に早まっています。

[図表9]既に内定(内々定)を受けた社数(2024年12月時点)

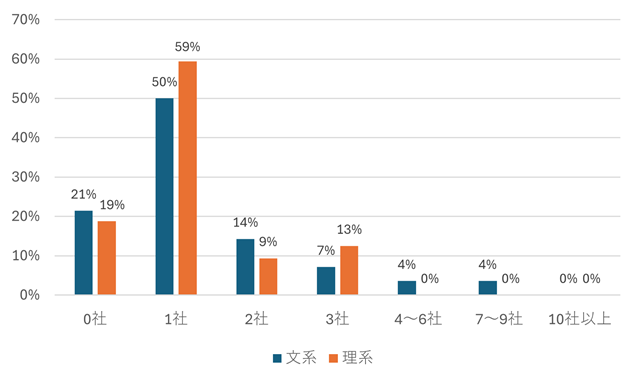

内定保有者のうち、インターンシップ経由での内定状況を確認しました。インターンシップ経由での内定が「0社」だと回答したのは、文系で21%、理系で19%とどちらも約2割となっており、残りの約8割はインターンシップ経由で内定を受けていることになります[図表10]。最も多いのは、文系・理系ともに「1社」で、それぞれ50%、59%と5~6割を占めています。文系では、「4~6社」「7~9社」がそれぞれ4%となっており、前記[図表9]で「4~6社」「7~9社」を選択した人はすべてインターンシップ経由での内定だったことが分かります。早期内定に占めるインターンシップ経由の割合は、きわめて高いことがうかがえます。

[図表10]内定保有者におけるインターンシップ経由の内定社数(2024年12月時点)

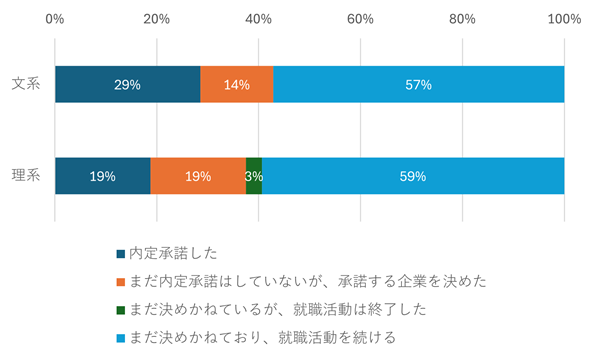

企業の内定出しが前倒し傾向にありますが、学生は早期に内定を受けて、就職活動を終了するものなのでしょうか。内定保有者を対象に、受けた内定に対しての承諾状況を確認したところ、「まだ決めかねており、就職活動を続ける」とする学生が最も多く、文系で57%、理系で59%といずれも6割近くになっています[図表11]。ただ、残りの約4割の学生は就職活動を終了したということになりますので、企業が内定出しを急ぐ理由は確かにありそうです。

就職活動を終了した学生の中では「内定承諾した」が最も多く、文系29%、理系19%と文系のほうが10ポイント高くなっています。かつては、卒業研究・実験等で多忙な理系学生のほうが、就職活動を早く終わらせたいとの思いが強く、早期内定に対する承諾率も高くなりがちでしたが、今回の調査では文系が理系を上回り、その傾向が異なってきているようです。

[図表11]内定承諾状況(2024年12月時点)

理系学生の8割が自身の専門性と仕事内容の親和性を重視

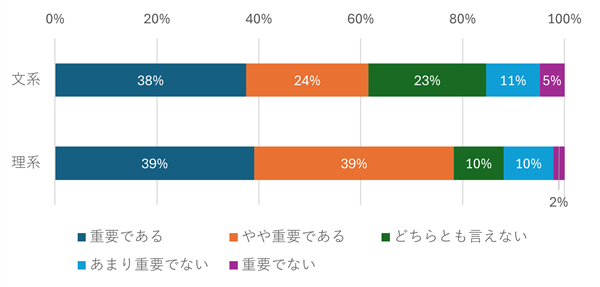

企業選択おける自身の専門性の活用についての重要度を尋ねたところ、理系では「重要である」(39%)と「やや重要である」(39%)との合計は78%と8割近くに達しており、自身の専門性を重視する学生が極めて多いことが分かります[図表12]。一方、文系では「重要である」(38%)と「やや重要である」(24%)との合計は62%となっており、文系においても自身の専門性を重視する学生が多数派となってはいるものの、理系のほうがその傾向が顕著であり、自身の専門性を活かせる仕事への関心が非常に高いことがうかがえます。理系では多くの場合、研究室での活動や実験、プログラミングなど具体的な技術やスキルの習得に時間を費やしていることから、特定の業界や職種と直接的な結びつきを持つこともあり、これまで培ってきた専門性への愛着や、その投資に見合った活用機会を求める意識が強いと考えられます。これに対して文系の場合は、例えば、法学部で法律を学んだから企業の法務部門を志向するということは極めてまれです。大学で学んだ内容と、実務で求められる内容とレベルがあまりにも乖離しており、大学での学びをそのまま活かすことは考えづらいという学生も多いためです。文系のカリキュラムを職業学校化してしまうのは行き過ぎでしょうが、将来的には、もう少し社会で直接的に活かせるスキルや知識を身につけられるように変えていくことも考える必要もありそうです。

[図表12]企業選択おける自身の専門性の活用についての重要度

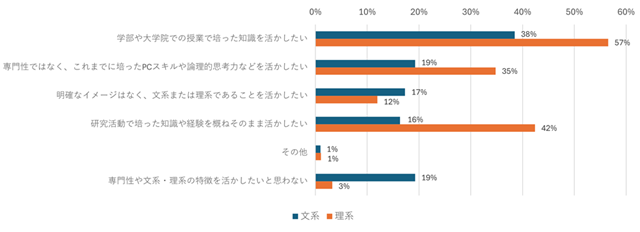

最後に、「仕事で活かしたい専門性」について学生はどう考えているのかを複数回答で聞きました。文系・理系ともに、「学部や大学院での授業で培った知識を活かしたい」が最多で、理系では57%と6割近くに及ぶのに対して、文系でも38%と20ポイント近く少なくなっています[図表13]。文系では次いで、「専門性ではなく、これまでに培ったPCスキルや論理的思考力などを活かしたい」と「専門性や文系・理系の特徴を活かしたいと思わない」が19%で並ぶなど、「専門性」にはこだわらない様子がうかがえます。

一方、理系では、「研究活動で培った知識や経験を概ねそのまま活かしたい」が42%と2番目に多く、「専門性や文系・理系の特徴を活かしたいと思わない」はわずか3%にとどまります。大学での正課教育で得た専門知識や研究活動での経験を活かしたい層が多いことがうかがえます。また、「専門性ではなく、これまでに培ったPCスキルや論理的思考力などを活かしたい」も35%と多くなっており、専門知識と研究の経験を直接活用できる職務内容を具体的に提示し、専門性の活用を重視する学生層の期待に応えることに加えて、専門教育を通じて培われた論理的思考力やスキルの転用可能性を明示し、より柔軟なキャリアパスを提示することで、汎用的スキルの活用を志向する学生層にも訴求を図ることが重要だと言えます。

[図表13]仕事で活かしたい専門性(複数回答)

次回は、HR総研が就活口コミサイト「就活会議」と共同で、2026年卒業予定の同サイト会員学生を対象に、2025年3月に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査(3月)」の結果を紹介します。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |