代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年2月13日、株式会社リンクアンドモチベーションは、2026年入社以降の新卒者を対象に独立行政法人日本学生支援機構(以下、機構)の「奨学金返還支援制度」を導入すると発表しました。同社が導入する本制度では、従業員に手当を支給するのではなく、機構に直接毎月5万円ずつ返済する形を取ります。これは、機構が2021年4月1日から導入した「企業等から機構へ直接送金することを可能とする」仕組み(代理返還)を利用したものになります。

それまでは、企業が従業員に代わって奨学金を返済することは許可されていませんでしたので、従業員の給与に手当の形で支援金を上乗せして支払う形が一般的でした。ただ、こうした支援金は給与の一部とみなされ、課税対象となるほか、社会保険料などの負担も増えてしまいます。一方、代理返還制度では、従業員にとっては非課税となるほか、社会保険料の算定の基になる標準報酬月額に含まれなくなりますので、社会保険料負担が増えることはありません。一方、企業側としても給与として損金算入され、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額に該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。

機構が2024年3月に発表した「令和4年度学生生活調査結果」によれば、大学学部(昼間部)での奨学金受給率は55.0%と半数を超え、何らかの奨学金を受給している学生は増加傾向にあるとのことです。年々、人材獲得競争が激化する中、こういった支援制度の導入は採用競争力を高める一手にもなり得ますし、リテンション施策としても有効だと思います。貴社でも検討してみてはいかがでしょうか。なお、代理返還額は、奨学金の全額、または一部のいずれかを選択することができます。

文系の7割近く、理系の8割近くが大学3年の6月までに就活開始

今回は、HR総研が就活口コミサイト「就活会議」と共同で、2026年卒業予定の同サイト会員学生を対象に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」(調査期間:2024年11月25日~12月20日)の結果から、就活生の就職意識や早期の就職活動状況を紹介します。ぜひ参考にしてください。

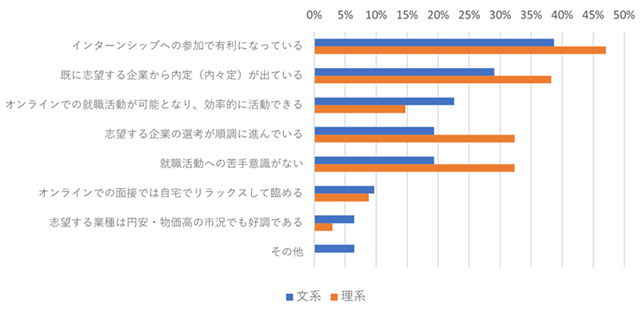

まずは、2026年卒学生の就職活動の状況を確認します。「2024年12月時点での就職活動の進捗」については、文系・理系ともに「就職活動を既に始めている」が最も多く、文系では86%、理系でも80%となっています[図表1]。これとは別に、既に「就職活動を終了した」学生が文系で8%、理系で13%もいることに驚きます。両者を合わせると、9割以上の学生が就職活動を開始していことが分かります。

[図表1]2024年12月時点での就職活動の進捗

資料出所:HR総研×就活会議「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」([図表2~16]も同じ)

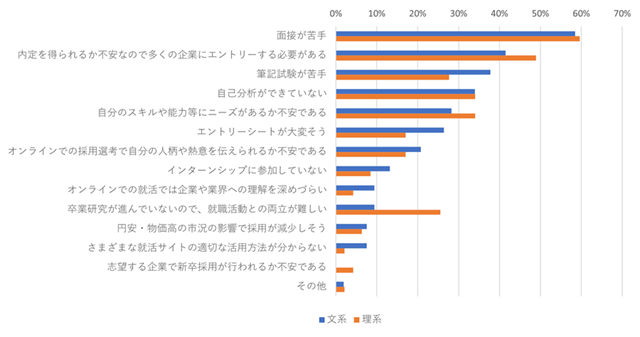

では、いつから就職活動を開始しているのでしょうか。文系では「2024年6月」が最も多く38%、次いで「2024年5月以前」(30%)、「2024年8月」(11%)と続き、「2024年6月」までに開始した割合が68%と7割近くに、「2024年8月」までに開始した割合では85%に達します[図表2]。一方、理系では「2024年5月以前」が53%と半数を超え最も多く、次いで「2024年6月」(25%)、「2024年7月」(7%)と続きます。「2024年6月」までに開始した割合が78%と早くも8割近くに達し、「2024年8月」までに開始した割合では89%とほぼ9割を占めます。理系のほうが文系よりも早いペースで就職活動を開始していることが分かります。理系学生は学業や研究の繁忙度が高いため、早めに内定を獲得しておきたいという意識が文系よりも強く働くとともに、理系学生に対する採用ニーズの高まりから企業が採用活動を早期化させたことで、就職活動を前倒しせざるを得ない状況にあることが推測されます。

2025年になってから就職活動を開始する予定だとする学生はわずかで、文系で1%、理系では3%にとどまります。数年前までは多少なりとも機能していた「3月1日 採用広報開始(会社説明会開始)」という政府主導の就活ルールを真に受けて、「就職活動は3月から始めればいいんでしょ」などと悠長に考えている学生はもはやいないに等しいということなのでしょう。

[図表2]就職活動の開始時期

売り手市場でも半数以上が就活を不安視

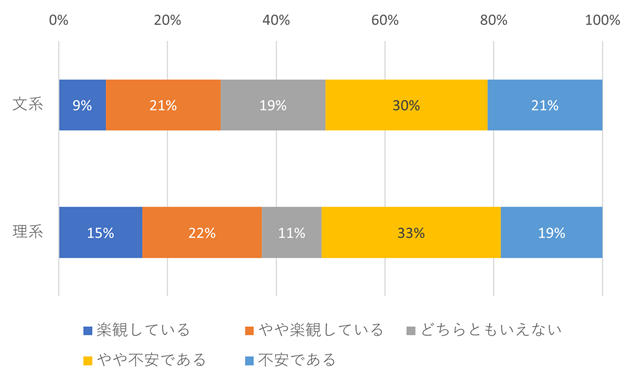

近年、新卒者の採用環境はマスコミ等で「学生の売り手市場」と称されることが多くなっていますが、当事者である学生は自分たちの就職活動をどう思っているのでしょうか。就職活動に対する所感を確認したところ、文系では「楽観している」(9%)が最も少なく、「やや楽観している」(21%)と合わせた “楽観派” は30%であるのに対して、最も多い「やや不安である」(30%)と「不安である」(21%)を合わせた “不安派” は51%と半数を超えています[図表3]。理系では、 “楽観派” は37%と文系よりも多いものの、“不安派” は52%と文系と同じく半数を超えています。

[図表3]就職活動に対する所感

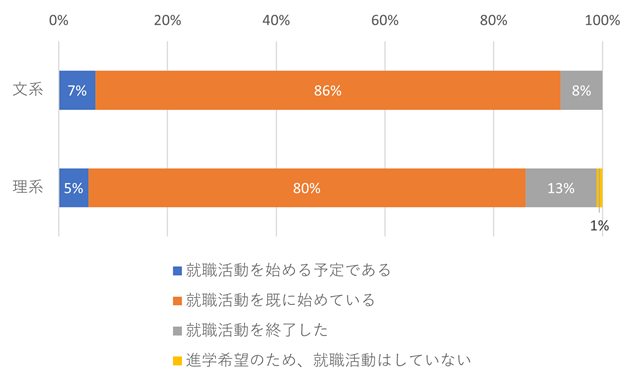

“楽観派” の理由(複数回答)では、文系・理系ともに「インターンシップへの参加で有利になっている」がトップで、文系で39%、理系ではさらに多く47%と半数近くに上ります[図表4]。インターンシップへの参加が就職活動に有利に働くと感じており、それが自信につながっていることが分かります。次いで「既に志望する企業から内定(内々定)が出ている」が多く、文系で29%、理系では38%と4割近くになっています。さらに、理系では「志望する企業の選考が順調に進んでいる」も32%となるなど、企業の選考が文系よりも早いペースで進行しており、それが “楽観派” が多いことにつながっていると推測されます。

[図表4]“楽観派”(「楽観している」と「やや楽観している」の合計)の理由(複数回答)

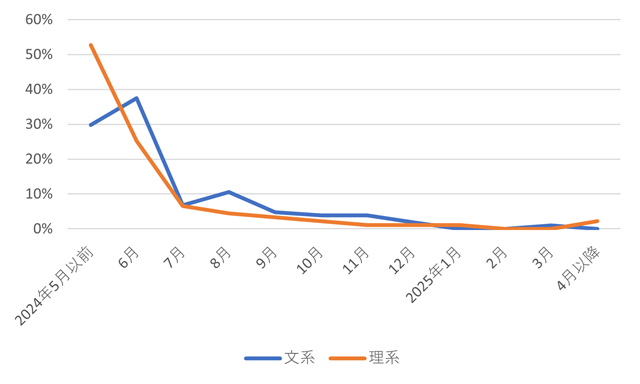

一方、“不安派”の理由(複数回答)では、文系・理系ともに「面接が苦手」が最も多く、それぞれ58%、60%と6割にも達しており、面接への不安が文系・理系共通の重大な懸念事項となっていることがうかがえます[図表5]。次いで、「内定を得られるか不安なので多くの企業にエントリーする必要がある」(文系42%、理系49%)が多くなっています。文系と理系で差異が見られる項目を見ると、「筆記試験が苦手」(文系38%、理系28%)と「エントリーシートが大変そう」(文系26%、理系17%)では文系が約10ポイント上回る一方、「卒業研究が進んでいないので、就職活動との両立が難しい」(文系9%、理系26%)では理系が17ポイントも上回っています。筆記試験やエントリーシートへの不安は文系学生において、研究活動と就職活動の両立に関する不安は理系学生において、より顕著に表れているようです。

[図表5]“不安派”(「やや不安である」と「不安である」の合計)の理由(複数回答)

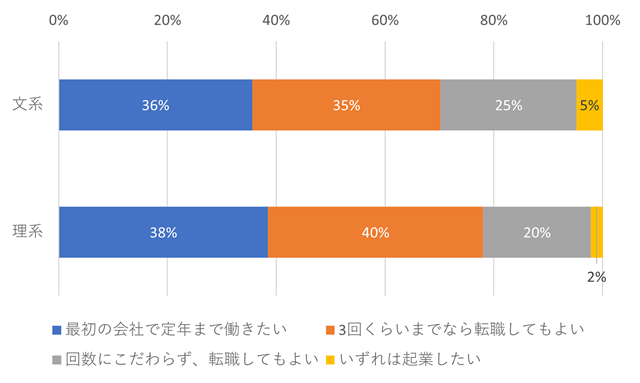

将来の就業意識について尋ねたところ、「最初の会社で定年まで働きたい」と回答した割合は、文系で36%、理系で38%となっており、4割近くの学生が長期的な安定を志向していることがうかがえます[図表6]。一方で、「3回くらいまでなら転職してもよい」とする学生も同程度おり、文系で35%、理系で40%となっています。「いずれは起業したい」との回答は文系で5%、理系で2%にとどまり、起業志向の学生は少数派であることが分かります。近年の学生の就業意識は多様化しており、“定年まで同じ会社で働く” ことを希望する割合が一定程度ある一方で、転職を前提としたキャリア形成を考えている学生も少なくありません。新卒採用の際に長期的かつ多様なキャリアパスの選択肢を提示するとともに、転職を視野に入れている学生が多いことを踏まえ、社内でのキャリアチェンジやスキルアップの機会を強調することも、採用競争力の強化には重要な点と言えるでしょう。

[図表6]将来の就業意識

多様化する学生の就職サイト利用

就職活動の早期に学生が活用している就職サイト(就活関連サイト)を文系・理系別に比べてみましょう。主な15サイトから複数選択で尋ねたところ、文系では、「マイナビ」が61%でトップ、次いで「就活会議」(51%)、「リクナビ」(50%)、「ONE CAREER」(49%)が2番手グループを形成しています[図表7]。かつて就職ナビ全盛時代には、「マイナビ」「リクナビ」は9割以上の学生に活用されていたことを考えると、従来型の就職ナビの活用度が大きく低下するとともに、就活口コミサイト(「就活会議」「ONE CAREER」など)の存在感が増していることが分かります。逆求人サイトの「OfferBox」が35%、社会人向け口コミサイトの「OpenWork」も33%と3割以上の学生に活用されるなど、学生が活用している就職サイトが多様化している様子がうかがえます。

一方、理系学生が活用している就職サイトを見ると、多様化傾向はさらに進んでいます。「ONE CAREER」が64%で最多となり、「就活会議」(59%)が2位、「マイナビ」(57%)がようやく3位に食い込み、4位には「OfferBox」(40%)がランクインしています。また、「TECH OFFER」(33%)、「LabBase」(31%)など、理系に特化した就職サイトも3割以上の学生から支持されています。

[図表7]活用している就職サイトTOP15(複数回答)

| 順位 | 文系 | 順位 | 理系 | ||

| 1 | マイナビ | 61% | 1 | ONE CAREER | 64% |

| 2 | 就活会議 | 51% | 2 | 就活会議 | 59% |

| 3 | リクナビ | 50% | 3 | マイナビ | 57% |

| 4 | ONE CAREER | 49% | 4 | OfferBox | 40% |

| 5 | OfferBox | 35% | 5 | リクナビ | 38% |

| 5 | キャリタス就活 | 35% | 6 | OpenWork | 33% |

| 7 | OpenWork | 33% | 6 | TECH OFFER | 33% |

| 8 | あさがくナビ | 21% | 8 | LabBase | 31% |

| 9 | dodaキャンパス | 20% | 9 | キャリタス就活 | 21% |

| 10 | type就活 | 18% | 10 | type就活 | 20% |

| 10 | キミスカ | 18% | 10 | アカリク | 20% |

| 12 | 外資就活ドットコム | 16% | 12 | 外資就活ドットコム | 18% |

| 12 | みん就 | 16% | 13 | dodaキャンパス | 12% |

| 14 | unistyle | 8% | 13 | みん就 | 12% |

| 14 | Iroots | 8% | 15 | あさがくナビ | 10% |

| 利用していない | 0% | 利用していない | 3% | ||

「マイナビ」などの伝統的な就職ナビは、大学団体との申し合わせもあり、就活ルールに準拠した運営が求められ、大学3年生向けの企業の採用情報の提供やプレエントリーの受け付けなどのサービスは、大学3年生年度の3月1日まで提供できないことになっています。そのため2月までは、前年度の採用情報を参考情報として提供するとともに、インターンシップ募集情報とその応募機能を提供する「インターンシップ情報ナビ」の色合いが強く出ています。

実質的には、インターンシップが就職活動の一環として位置づけられている今、企業のインターシップへの応募も、3月以降公開の採用情報へのプレエントリーも一括で受け付けてもらえるのであれば、学生にとって就職ナビは極めて便利なツールであるはずです。にもかかわらず、[図表7]で見たように、活用度において他のサービスに対し決して優位なポジションは取れていないようです。学生はインターンシップへ応募する際、それほど就職ナビを活用していないのでしょうか。

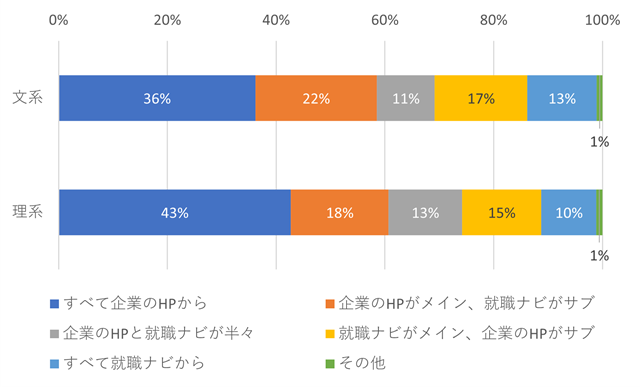

インターンシップへの応募ルートを聞いたところ、「すべて企業のHPから」が最も多く、文系で36%、理系では43%と4割前後が直接応募すると回答しています[図表8]。「企業のHPがメイン、就職ナビがサブ」を合わせた “企業HP派” は文系で58%、理系では61%と約6割に達します。一方、「すべて就職ナビから」と「就職ナビがメイン、企業のHPがサブ」を合わせた “就職ナビ派” は文系で30%、理系では25%となり、“企業HP派” が “就職ナビ派” を大きく上回っています。また、理系学生のほうが文系学生よりも、企業HPを活用する割合が高い傾向が見られます。これは、自身の専攻に関連する業界を志望する傾向が強い理系学生のほうが、具体的に志望企業を絞り込めている割合が高いことが影響しているものと推測されます。

本連載「2025年2月」で、採用担当者向けに実施したHR総研「2025年&2026年新卒採用動向調査」(2024年12月)の結果として、企業側のインターンシップの募集方法を取り上げましたが、1001名以上の大企業では「自社HP」の利用が「就職ナビ」を上回っていたものの、1000名以下の中堅・中小企業では「就職ナビ」が「自社HP」を上回っていました。特に中小企業では、「自社HP」の利用が3割を下回るなど、「就職ナビ」頼りになっている状況です。リソース等の関係から、なかなか自前での管理・運営が難しい面があると思いますが、中堅・中小企業も、もっと「自社HP」の活用を考えたほうがよさそうです。

[図表8]インターンシップへの応募ルート

ほとんどの学生が対面型インターンシップに応募

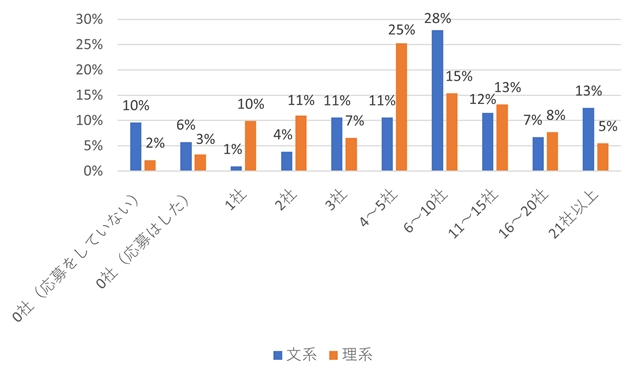

ここからは、インターンシップ(オープン・カンパニーを含む)への参加・取り組み状況を見ていきます。まずは、インターンシップに参加した社数です。文系では「0社(応募をしていない)」が10%と、理系の2%を大きく上回ります[図表9]。事前選考で漏れてしまい、結果的にインターンシップに参加できた社数がゼロということはあり得るとしても、そもそも応募すらしていない学生が1割いるというのには少々驚かされます。文系で最も多かったのは「6~10社」の28%で、次に多いのは「21社以上」の13%です。「11~15社」(12%)や「3社」「4~5社」(ともに11%)もそれぞれ1割以上となっています。「6~10社」から「21社以上」までを合計した “6社以上” が59%と6割近くに上ります。

理系で最も多かったのは「4~5社」の25%で、次いで「6~10社」が15%で続き、「11~15社」も13%となっています。「21社以上」は文系ほどではないものの5%あるほか、“6社以上” は42%と4割を超え、「4~5社」まで含めると67%と約3分の2を占めます。「1社」「2社」が2割を超えるなど、文系より参加社数が少ない傾向にあるものの、理系学生も積極的にインターンシップに参加していることが分かります。

[図表9]インターンシップ参加社数

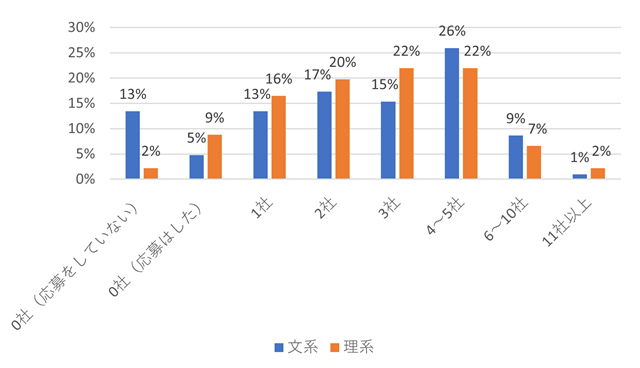

「オンラインから対面へ」の回帰傾向は、セミナー・会社説明会や面接だけでなく、インターンシップにも及んでいます。対面型インターンシップ(以下、対面型)への参加社数を尋ねたところ、「0社(応募をしていない)」は文系で13%、理系では2%にとどまります[図表10]。[図表9]で見たように、理系はオンライン型インターンシップ(以下、オンライン型)も含めた全インターンシップへの参加「0社(応募をしていない)」が2%でしたので、インターンシップに応募した学生はすべて対面型にも応募していることが分かります。文系についても、全インターンシップと対面型への応募割合の差はわずか3ポイントにとどまりますので、インターンシップに応募した学生のほとんどは対面型にも応募していたことになります。

1社以上の参加社数を見ると、文系では「4~5社」が26%で最も多く、「2社」(17%)、「3社」(15%)、「1社」(13%)と続きます。理系では「3社」「4~5社」がともに22%で最も多く、次いで「2社」(20%)、「1社」(16%)となっています。対面型は日数が複数日にわたる例がほとんどで、“6社以上”(「6~10社」と「11社以上」の合計)は文系で10%、理系で9%と、ともに1割程度にとどまります。応募の段階から企業を絞り込んでいることもありますが、募集枠がオンライン型よりも限られるため、結果的に事前選考を通過しづらいことも影響しているものと推測されます。

[図表10]対面型インターンシップ参加社数

インターンシップ参加は就職活動を有利にするため

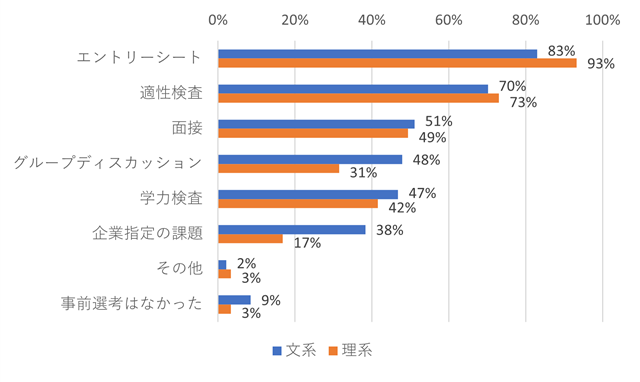

対面型が増えてくると、オンライン型よりも受け入れ人数は限られるため、事前選考を行うケースがほとんどになります。では、どんな事前選考が多いのでしょうか。[図表11]は事前選考の方法(複数回答)について、文系学生が経験した割合の多い順に並べたものです。文系、理系ともに「エントリーシート」が最多となり、文系で83%、理系では文系より10ポイント高い93%となっています。これに「適性検査」(文系70%、理系73%)が続き、文系・理系ともに7割以上が経験しています。「面接」(文系51%、理系49%)はどちらも約半数が経験していますが、同じ面接系の選考方法でも「グループディスカッション」は、文系が48%で「面接」とほぼ同割合の学生が経験しているのに対し、理系は31%で「面接」と20ポイント近い差があります。また、「企業指定の課題」についても、文系の38%に対して、理系は20ポイント以上低い17%となっており、企業から課されるケースはそれほど多くないようです。理系の選考では、他者との関わり方を見たり、思考力や文章力を測ったりする選考はそれほど重視されていないことがうかがえます。理系学生の負担になることはなるべく避けようという狙いもあるのかもしれません。

[図表11]インターンシップ参加の事前選考方法(複数回答)

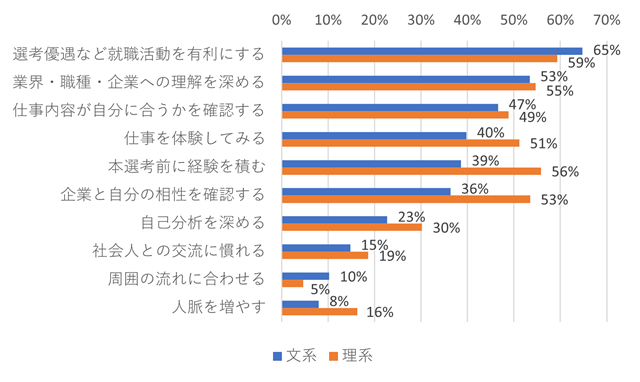

インターンシップに参加する主な目的を複数選択で尋ねたところ、文系・理系ともに「選考優遇など就職活動を有利にする」が最多で、それぞれ65%、59%と6割前後に達します[図表12]。インターンシップ参加後の早期選考やエントリーシート免除など、インターンシップに参加しなかった学生よりも有利になることを期待しているようです。

文系では次いで、「業界・職種・企業への理解を深める」(53%)、「仕事内容が自分に合うかを確認する」(47%)が続きます。一方、理系の二番手は「本選考前に経験を積む」(56%)で、「業界・職種・企業への理解を深める」(55%)や「企業と自分の相性を確認する」(53%)、「仕事を体験してみる」(51%)も半数以上となるなど、インターンシップを通じて具体的な職務体験や選考対策に活用しようとしていることがうかがえます。また、理系では「人脈を増やす」が文系の2倍に当たる16%となっている点も目を引きます。「人脈」は、同じインターンシップに参加した学生、受け入れ企業の従業員の双方を指しているものと思われます。

[図表12]インターンシップ参加の主な目的(複数回答)

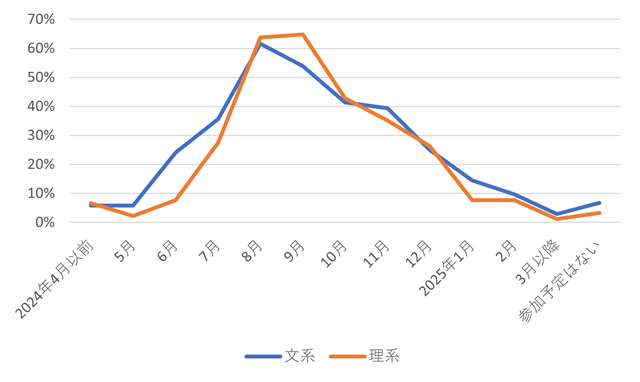

文系の3割近く、理系の4割近くが「1週間程度」タイプに参加

インターンシップへの参加時期(予定含む、複数回答)については、文系では「2024年8月」が最多で62%、次いで「2024年9月」が54%、「2024年10月」が41%などとなっており、夏季休暇期間の参加率が特に高いことが分かります[図表13]。また、「2024年11月」(39%)、「2024年7月」(36%)にも比較的多くの学生が参加しています。「2024年6月」には早くも24%が参加しているなど、早期から満遍なく参加しているようです。

一方、理系では「2024年9月」が65%で最も多く、「2024年8月」も64%とほぼ同割合となっています。「2024年10月」(43%)や「2024年11月」(35%)も比較的多いですが、「2024年7月」(27%)は3割を下回り、「2024年6月」はわずか8%にとどまるなど、文系と比較して理系は「早期から満遍なく」というよりも、「2024年8月」と「2024年9月」の2カ月間に集中して参加している様子がうかがえます。

かつては、夏季休暇である「8月」「9月」と並んで、冬季休暇の「1月」「2月」にもう一つの参加のピークがありましたが、近年では冬季休暇中の参加は大きく減少しています。今回の調査でも「2025年1月」と「2025年2月」は、文系でそれぞれ14%、10%、理系ではともに8%にとどまります。そもそも2月になると、マイナビ、リクナビなどの就職ナビを見ても、「インターンシップ検索」はもはやメニューに見当たらなくなっています。政府主導の就活ルール「3月1日 採用広報開始(会社説明会開始)」は全く意味をなさなくなっており、ルール存続の意義が改めて問われていると思います。

[図表13]インターンシップ参加時期(予定含む)(複数回答)

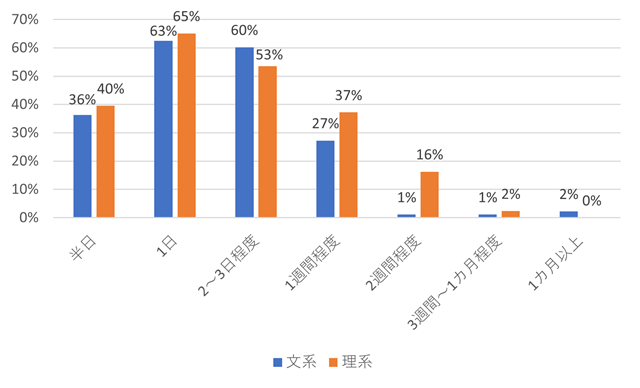

参加したインターンシップの期間(複数回答)について、文系・理系ともに最も多かったのは「1日」タイプで、それぞれ63%、65%と6割を超えています[図表14]。次いで、「2~3日程度」タイプが文系60%、理系53%で続きます。かつては “手軽にセミナー感覚で参加できる” として参加者が多かった「半日」タイプは、文系36%、理系40%と半数に満たない割合にとどまっています。これは、「半日」タイプを実施する企業が減少していることも影響しているのでしょう。

一方、実施期間「5日間以上」など一定の条件を満たせば、インターンシップで得られた学生情報を採用選考に使用可能とされている「汎用的能力活用型インターンシップ」への参加状況はどうでしょうか。「1週間程度」タイプを選択した学生は、文系で27%と3割近く、理系では37%と4割近くに達します。「1週間程度」タイプを実施する企業が増えたことに加え、実務体験や従業員との交流を重視する学生側のニーズと合致したということなのでしょう。来年度以降、実施する企業、参加する学生ともにさらに増えるものと推測されます。

[図表14]参加したインターンシップの期間タイプ(複数回答)

圧倒的に「対面型」インターンシップを望む学生

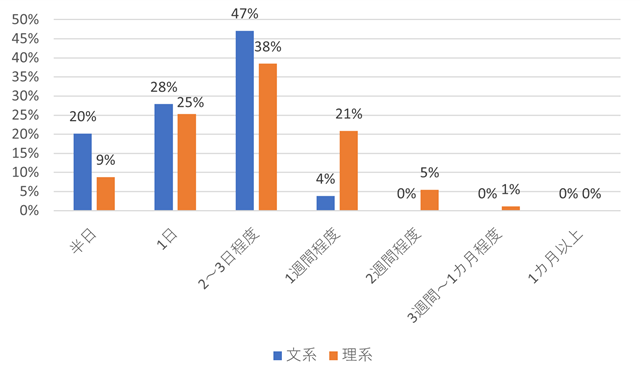

学生が最も望ましいと考えているインターンシップについても尋ねました。まず、期間タイプ別では、最も多かったのは文系・理系ともに「2~3日程度」タイプで、それぞれ47%、38%となっています[図表15]。次いで、「1日」タイプ(文系28%、理系25%)が続きます。その次は文系と理系で異なっており、文系は「半日」タイプが20%で、「1週間程度」タイプはわずか4%、“2週間以上” タイプ(「2週間程度」「3週間~1カ月程度」「1カ月以上」の合計)はゼロでした。「1週間程度」以上のタイプばかりだと、より多くの企業のインターンシップに参加しづらいという思いがあるのでしょう。

一方、理系は「半日」タイプ(9%)は1割に満たないのに対して、「1週間程度」タイプ(21%)が2割を超え、“2週間以上” タイプも6%あるなど、短期間の簡易的なものよりも日数をかけて実務を体験できるじっくりタイプのプログラムを求めている学生も多いようです。

[図表15]最も望ましいインターンシップの期間タイプ

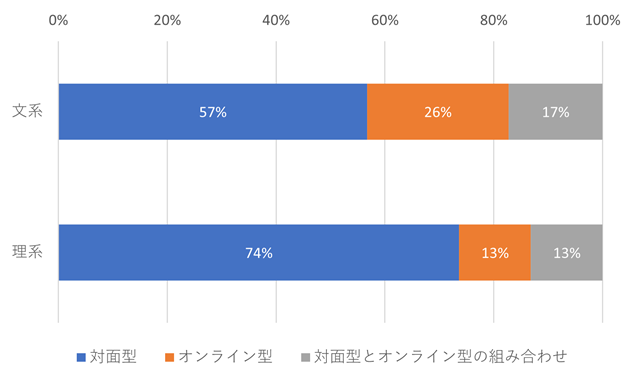

最後にインターンシップの実施方法では、文系・理系ともに「対面型」が最多で、文系では57%と6割近くに、理系に至っては74%と4分の3ほどになっています[図表16]。文系は次いで、「オンライン型」(26%)、「対面型とオンライン型の組み合わせ」(17%)の順となっているのに対して、理系では「オンライン型」と「対面型とオンライン型の組み合わせ」がともに13%で並んでいます。「対面型とオンライン型の組み合わせ」はもう少し人気があるかと思いましたが、意外とそうでもないようです。

[図表16]最も望ましいインターンシップの実施方法

「対面型」「オンライン型」等の選択理由について、フリーコメントで得られた主な意見を一部抜粋して紹介します。「対面型」では「社風・雰囲気」「コミュニケーション」「実務体験」などを重視する声が多くなっています。「オンライン型」を望むのは、やはり遠方の学生が多いようです。「対面型とオンライン型の組み合わせ」は、「対面型」と「オンライン型」それぞれの良いところを挙げています。ただ、単なる「対面型」と「オンライン型」のプログラムの組み合わせではなく、毎回参加方法を選択できる “ハイブリッド型” を想定している学生もいるようです。

【対面型】

・社風が感じられる、一緒に取り組む就活生と関わりを持てるなど、オンラインより得られるものが多い(理系、東京都立大学大学院)

・社風を肌で体験できる(文系、立正大学)

・オンラインではできる活動が限られており、対面のほうが職業体験に効率的であると考える(文系、ソウル市立大学)

・実際に企業のスタッフと会って実施するほうがやりやすいし、交流も活発にできる(文系、早稲田大学)

・会社の雰囲気をより知ることができるし、集中しやすい(文系、慶應義塾大学)

・オンラインより雰囲気が分かりやすい(文系、名城大学)

・実際に赴いてみないと分からないことばかりだから(理系、九州大学)

・対面のほうが人事の方の人柄なども感じ取れる(文系、神奈川大学)

・採用面での優遇がありそう(理系、東京都市大学)

・実際に現場を見てみないとその会社の雰囲気が自分に合うかどうか分からない(理系、明治大学)

・空気感がよく分かる(理系、電気通信大学大学院)

・オンラインでは、会話の際に間の取り方などがかみ合わず、対面よりも余計な時間を費やすことが多い(文系、九州大学)

・社員の人柄を知りやすい(理系、新潟食料農業大学)

・コミュニケーションを活発に行うことができる(理系、同志社大学)

・オンラインでは入社後の想像ができない(文系、会津大学)

・現場の熱量は対面でしか味わえない(理系、九州工業大学)

【オンライン型】

・気軽に受けられる(理系、立命館大学)

・研究活動との両立がしやすい(理系、関西学院大学)

・気軽に参加できて交通費もかからない(理系、福島大学)

・移動やきちんとした身支度の必要がない(文系、一橋大学)

・事前準備が少なくて済む(会場の下調べや電車などの交通利用準備、感染対策など)(文系、帝塚山学院大学)

・自宅が遠方にあり、本社が都内にあると対面参加しづらい(理系、新潟大学)

・対面でしかできないことは少ない(文系、茨城大学)

・応募への心理的負担が減る(文系、金沢大学)

・地方在住なので、費用のかからない形がよい(文系、鹿児島大学)

【対面型とオンライン型の組み合わせ】

・対面だとその企業の雰囲気を知ることができ、オンラインは本社に行く時間を省ける(文系、帝京大学)

・なるべく対面で参加して直接お話を聞きたいが、遠いことが理由で参加できない場合があるため、オンラインも活用したい(理系、東京科学大学大学院)

・オンラインで手軽に参加しつつ、対面で職場の雰囲気をつかみたい(文系、中央大学)

・対面のみだと学業やアルバイトとの両立が難しい(文系、新潟大学)

・社内の雰囲気も知りたいが、遠方になると、交通費や時間がかなりかかるため、1日程度の対面があるとうれしい(理系、関西大学)

・忙しいので基本オンラインでよいが、現地の雰囲気も感じたい(理系、東京大学大学院)

・オンライン型では効率的に企業について知ることができつつ、対面型も直接出向いて雰囲気を肌で感じられるのがよい(理系、東京薬科大学)

・対面で雰囲気を、オンラインでは事業内容を知ればよいと思う(文系、立命館大学)

・状況に応じて参加しやすい方法で参加できる(文系、鳴門教育大学大学院)

次回は、今回取り上げた「2026年新卒学生の就職活動動向調査(12月)」の結果から、面接や内々定の取得状況を紹介します。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |