代表 寺澤康介

(調査・編集:主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2025年1月16日、就活サイト「キャリタス就活」を運営する株式会社キャリタス(旧株式会社ディスコ)は、2026年3月卒業予定の大学3年生(理系は大学院修士課程1年生含む)を対象に実施した「26卒学生の1月時点の就職意識調査」を発表しました。その中で、企業の “就活中の学生に対するセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)防止策” についての考えも聞いています。それによると、既に行われている企業の防止策の例を挙げて、学生から見て評価できるものを選んでもらったところ、「夜間の面会禁止」(60.2%)が最も多く、「面会時の飲酒禁止」(56.5%)や「私的な連絡先の交換(LINEなど)を禁じる」(49.4%)が続きました。同社は、OB・OG訪問に一定のルールを求める学生が多いと分析しています。一方で、「OB・OG訪問はオンラインで」(28.0%)をはじめ、「人事以外との面会はナシ」とする割合は6.3%にとどまるなど、社員との接触を否定しているのではなく、安心できる面会を求めているようです。

本連載「2024年11月」で、厚生労働省の労働政策審議会が就活中の学生に対するセクハラの防止策を企業に義務づける法改正の準備を進めていることに触れましたが、折もあろうに今年1月8日にはNECの社員が就活中の学生に対しわいせつな行為をしたとして逮捕される事件がありました。これを受けて同社では、「対面での面会時間は平日9時から18時の間とする」「飲酒はいかなる場面でも一切禁止」「面会時は面会方法、場所、時間、学生の氏名などを事前に上司および採用担当者に届け出ることとし、スケジューラに公開形式で登録」「採用に関わる社員は採用活動指針に則った行動をする旨の誓約書を会社に提出」など、採用活動指針の修正や追加を発表しています。皆さんの会社でも、いま一度、採用活動指針の見直しをされることをお勧めします。

依然として高い採用意欲

さて今回は、HR総研が実施した「2025年&2026年新卒採用動向調査」(調査期間:2024年11月29日~12月6日)の結果の中から、2026年卒採用の最新情報をお届けします。ぜひ参考にしてください。

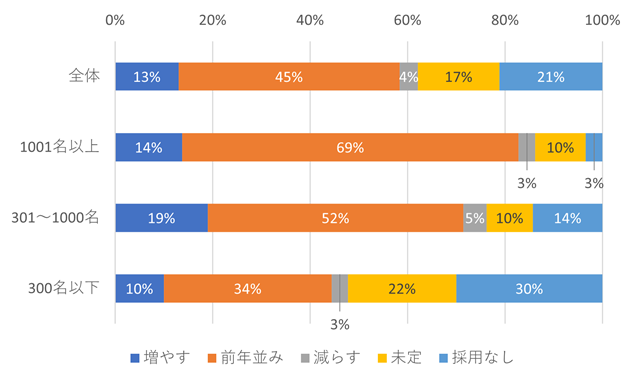

まずは、2026年卒採用の計画数について前年との比較を聞いたところ、全体では「前年並み」が45%で最も多く、「未定」や「採用なし」がそれぞれ17%、21%あるものの、「減らす」が4%であるのに対し「増やす」は13%と、依然として「増やす」が「減らす」を上回る傾向は今年も変わっていません[図表1]。

[図表1]2026年卒採用の計画数の前年比較

資料出所:HR総研「2025年&2026年新卒採用動向調査」(2024年12月)([図表2~13]も同じ)

従業員規模別(以下、規模別)で見ると、「増やす」が最も多いのは301~1000名の中堅企業で、19%と2割近くに達しています。「増やす」は、1001名以上の大企業で14%、最も低い300名以下の中小企業でも10%と1割に及びます。一方、「減らす」は、規模にかかわらず3~5%にとどまっていますので、企業側の採用意欲の高止まりはいずれの規模でも共通している傾向です。ただし、前年の同時期に調査した「2024年&2025年新卒採用動向調査」(以下、前回調査)では、2025年卒採用の計画数について、大企業と中堅企業における「増やす」の割合はいずれも23%と2割を超えていましたので、それと比べると新卒採用計画の拡大傾向は少し落ち着いてきた感があります。近年では、年間の採用数全体に占めるキャリア採用比率が高まっている企業が多くなっていることも、新卒採用の拡大を抑制している一つの要因であると考えられます。

対面形式へのシフトにさらに拍車

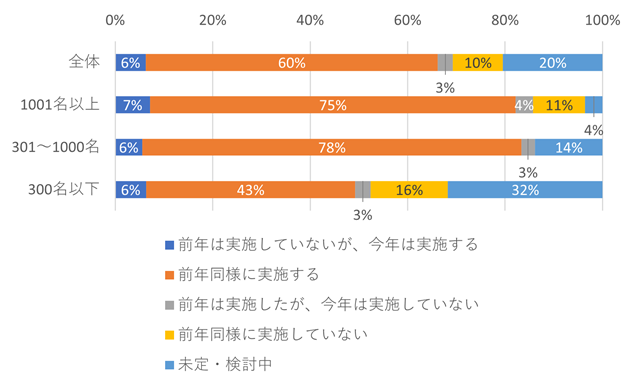

次に、2026年卒採用に向けたインターンシップ(オープン・カンパニー、キャリア教育を含む)について紹介します。まずは、インターンシップの実施状況ですが、全体では「前年は実施していないが、今年は実施する」が6%、「前年同様に実施する」が60%と、合わせて66%の企業が “実施する” と回答しています[図表2]。

[図表2]2026年卒採用向けインターンシップの実施状況

規模別に見ると、大企業では “実施する” が82%、中堅企業では84%といずれも8割を超えるのに対して、中小企業では49%と今回も半数を下回っています。2024年12月初旬時点でも「未定・検討中」の企業が32%と3割を超えるなど、中小企業ではまだまだインターンシップの実施に積極的になれない企業が多いことがうかがえます。前年度の採用活動の真っただ中からの活動となることや、採用活動全体が長期化することなど、リソース的に負担が大きいと考える企業が少なくないということでしょう。

一方、今回の調査で特徴的といえるのが、中堅企業の積極性です。[図表1]の採用計画数の増減(前年比較)でも「増やす」の割合は中堅企業がトップであり、インターンシップの実施状況でも大企業を上回る割合の企業が “実施する” としています。以降のデータでも、中堅企業の動きに注目していきたいと思います。

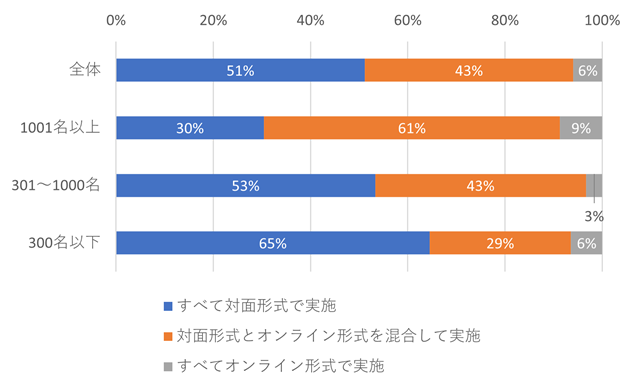

2024年12月までに実施したインターンシップの形式についても確認しましょう。全体では、「すべて対面形式で実施」が51%と半数を超え、「対面形式とオンライン形式を混合して実施」が43%と、合わせて94%の企業が “対面形式” を取り入れています[図表3]。「すべてオンライン形式で実施」は今やわずか6%にとどまっています。

[図表3]2024年12月までに実施したインターンシップの形式

規模別に見ると、「すべて対面形式で実施」は大企業が最も少なく30%、中堅企業は53%ですが、中小企業では65%と3分の2に迫る割合です。ただ、「対面形式とオンライン形式を混合して実施」と合わせると、最も少ない大企業でも91%、中堅企業では97%、中小企業では94%といずれも9割を超えています。「すべてオンライン形式で実施」は大企業が最も高い割合ではあるものの、それでも9%と1割を下回っています。

前回調査と比較すると、こちらでも中堅企業に変化が見られました。前回調査では、「すべてオンライン形式で実施」が25%と他の規模と比較して突出して高くなっていましたが、今回調査では逆に最も低い3%となり、“対面形式” へのシフトが一気に進んでいる様子がうかがえます。

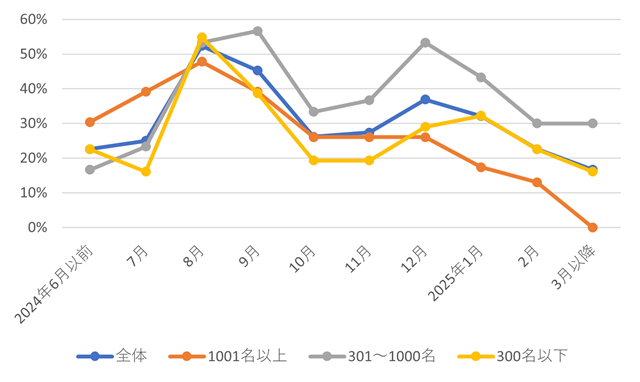

大企業は就職ナビより自社HPでインターンシップを募集

次に、インターンシップの実施時期(複数回答)を見てみましょう。全体では「2024年8月」が52%で最も多く、次いで「2024年9月」(45%)が続きます[図表4]。4割を超えたのはこの2カ月だけで、それ以外では「2024年12月」(37%)、「2025年1月」(32%)が3割を超え、比較的多くなっています。

[図表4]インターンシップの実施時期(複数回答)

規模別に見ると、大企業と中小企業では全体と同じく「2024年8月」が最も多く、それぞれ48%、55%ですが、中堅企業だけは「2024年9月」が57%で「2024年8月」(53%)よりも多くなっています。中堅企業では「2024年12月」も同じく53%と多くなっているのをはじめ、「2024年10月」から「2025年3月以降」まですべての月において全体を10ポイント前後上回っています。「2025年3月以降」に至っては、大企業が0%なのに対して中堅企業ではまだ30%を維持するなど、インターンシップの実施時期においても他の規模を大きくしのぐ勢いを見せています。

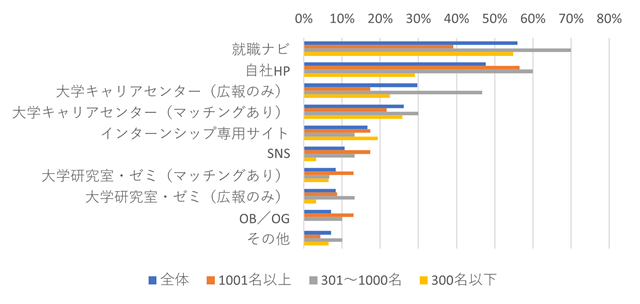

インターンシップの募集方法(複数回答)でも規模による違いが見られます。中堅企業と中小企業で最も利用されているのは「就職ナビ」で、それぞれ70%、55%と高い割合になっているのに対して、大企業では39%と4割を下回り、代わって「自社HP」が57%で最多となっています[図表5]。中小企業で「自社HP」を挙げている割合は29%しかなく、「就職ナビ」頼りになっている状況がうかがえます。

[図表5]インターンシップの募集方法(複数回答)

中堅企業では、「大学キャリアセンター(広報のみ)」(47%)が半数近くもあり、他の規模の2倍以上となっているほか、「大学キャリアセンター(マッチングあり)」(30%)、「大学研究室・ゼミ(広報のみ)」(13%)など、大学を介しての広報活動の割合が比較的高くなっています。

採用直結型の「1週間程度」のインターンシップが急増した中堅企業

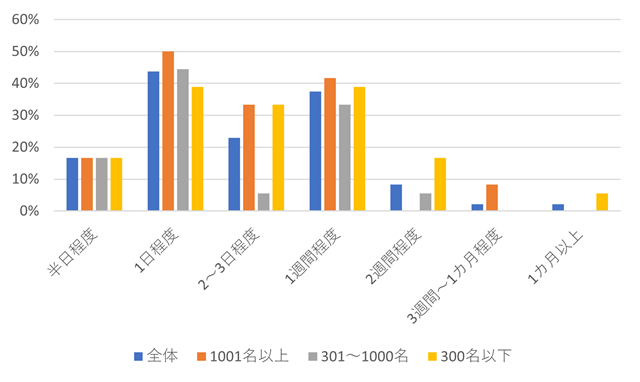

開催ピークとなった2024年8~9月に対面形式で実施したインターンシップの日数タイプ(複数回答)を確認したところ、全体で最も多かったのは「1日程度」(44%)、次いで「1週間程度」(38%)、「2~3日程度」(23%)と続き、かつて手軽さからもてはやされた「半日程度」は17%にとどまりました[図表6]。

[図表6]2024年8~9月に対面形式で実施したインターンシップの日数タイプ(複数回答)

規模別に見ると、大企業と中小企業は似たような傾向を示すものの、中堅企業では「2~3日程度」がわずか6%と少なく、大企業・中小企業(いずれも33%)とは大きく異なります。前回調査では、中堅企業は「1週間程度」が10%しかなかったところ、今回調査では33%に大きく増えており、これまで「2~3日程度」で実施していた企業が、一定の条件を満たせばインターンシップ参加者の情報を採用活動に直結できるように定義変更されたこともあって、「1週間程度」にボリュームアップしたことが推測されます。

一方、大企業においては、「1週間程度」は前回調査とそれほどの差異はありませんが、「1日程度」が前回調査の38%から50%へと大きく増えています。採用数が拡大する中で、できるだけ多くの学生との接点を持てるよう、オープン・カンパニーを利用する企業が増えていると推測されます。近年では、趣旨・内容の異なるインターンシップを組み合わせて実施するケースが増えています。オープン・カンパニーは1日だけで終わるのではなく、あくまでも幅広い層にリーチするための広報活動であり、その上で職種等を絞り込んだ中身の濃いインターンシップを実施するということなのでしょう。

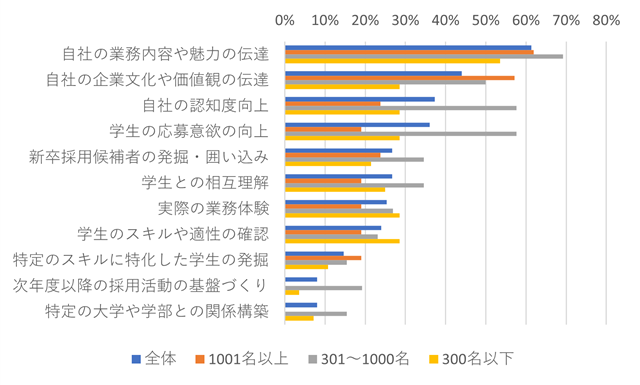

2024年8~9月に実施されたインターンシップの開催目的(複数回答)についても確認します。全体では、「自社の業務内容や魅力の伝達」が61%で最も多く、次いで「自社の企業文化や価値観の伝達」(44%)、「自社の認知度向上」(37%)、「学生の応募意欲の向上」(36%)と続きます[図表7]。「新卒採用候補者の発掘・囲い込み」や「実際の業務体験」を目的とする企業は3割を下回っています。

[図表7]2024年8~9月に実施したインターンシップの開催目的(複数回答)

規模別に見ると、大企業では上位3項目は全体と同様ですが、「自社の企業文化や価値観の伝達」は57%と全体よりも13ポイントも高くなっています。その半面、「学生の応募意欲の向上」は19%にとどまり、「新卒採用候補者の発掘・囲い込み」(24%)を下回る結果となっています。

中堅企業では、「自社の認知度向上」と「学生の応募意欲の向上」がともに58%と6割近くに達し、「自社の企業文化や価値観の伝達」(50%)を上回っています。また、「新卒採用候補者の発掘・囲い込み」と「学生との相互理解」がいずれも35%と3割を超えています。

中小企業では、「自社の業務内容や魅力の伝達」が54%と半数を超えたものの、その他の項目はすべて3割以下となるなど、目的の分散化傾向が見られます。

大企業よりも早期化が進行する中堅企業のセミナー・会社説明会

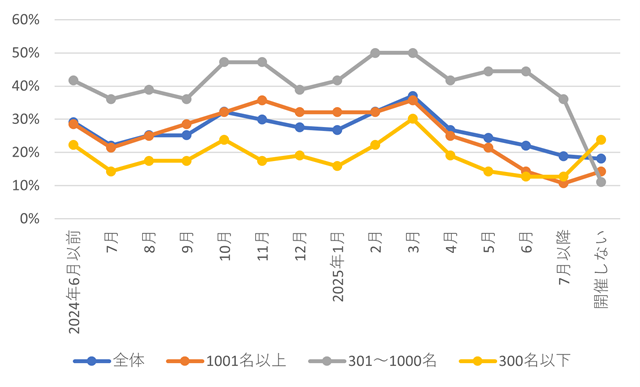

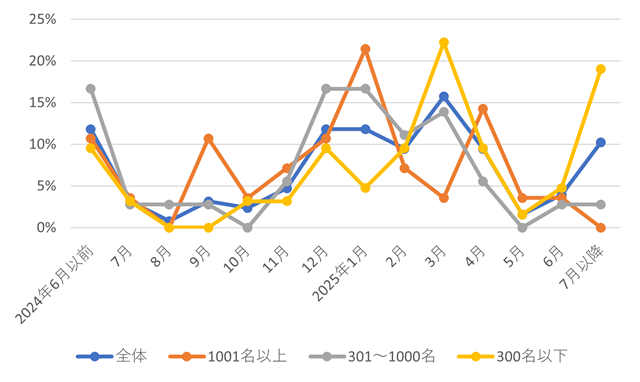

次に、セミナー・会社説明会(以下、セミナー)の開催時期(複数回答)について見ましょう。[図表8]は、開催月別の推移を折れ線グラフでまとめたものです。全体では、セミナーの開催ピークは「2025年3月」(37%)、次いで「2024年10月」と「2025年2月」(いずれも32%)が続きます。ただ、「2024年6月以前」で早くも29%と3割近くになっているのをはじめ、「2025年6月」まで20~30%台が続く形となっており、就活ルール上の採用広報解禁(会社説明会解禁)である「2025年3月」は、もはやかつてのような突出したピークを形成することがなくなっています。

[図表8]セミナー・会社説明会の開催時期(複数回答)

規模別では、「2024年6月以前」から「2025年7月以降」まですべての月において中堅企業の開催率がトップとなっており、「2025年2月」「2025年3月」はともに50%に達しています。注目すべきは、「2024年6月以前」で既に42%と4割を超え、大企業よりも10ポイント以上高く、中小企業と比べると20ポイントもの差がついていることです。「2024年6月以前」はすべての規模で前回調査の同時期よりも高くなっていますが、大企業で10ポイント増、中小企業ではわずか3ポイント増にとどまっているのに対して、中堅企業では23ポイントと大幅に増加しています。「2024年7月」「2024年8月」も前回調査の同時期より10ポイント以上増えるなど、中堅企業の採用活動が大きく早期化していることがうかがえます。これまでのように、採用活動においては大企業が先行し、中堅企業、中小企業の順でそれを追いかけるという構図ではなくなってきているようです。

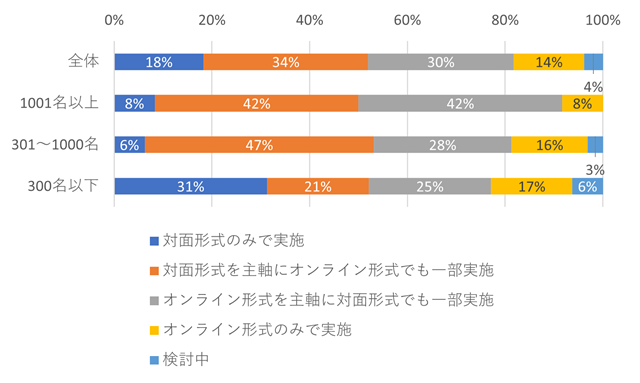

セミナーの開催形式を見ると、全体では「対面形式を主軸にオンライン形式でも一部実施」が34%で最も多く、次いで「オンライン形式を主軸に対面形式でも一部実施」(30%)となっています[図表9]。「対面形式のみで実施」(18%)と「対面形式を主軸にオンライン形式でも一部実施」を合わせた “対面派” は52%と半数を超え、「オンライン形式を主軸に対面形式でも一部実施」と「オンライン形式のみで実施」(14%)を合わせた “オンライン派” よりも8ポイント多くなっており、オンラインから対面回帰の動きは続いているようです。

[図表9]セミナー・会社説明会の開催形式

規模別では、大企業は “対面派” と “オンライン派” がともに50%で同数となっているものの、中堅企業・中小企業ではともに “対面派” が “オンライン派” を上回っています。また、大企業では「オンライン形式のみで実施」は8%と1割を下回り、中堅企業・中小企業の半分程度にとどまります。

注目すべきは、中小企業における「対面形式のみで実施」の割合です。他の規模が6~8%と1割に満たないのに対して、中小企業だけが31%と3割を超え、最も多い開催形式となっています。1回当たりの参加人数が多くないことも対面形式だけでセミナーを開催できる理由の一つなのでしょう。

さらに前倒しが進む面接開始時期

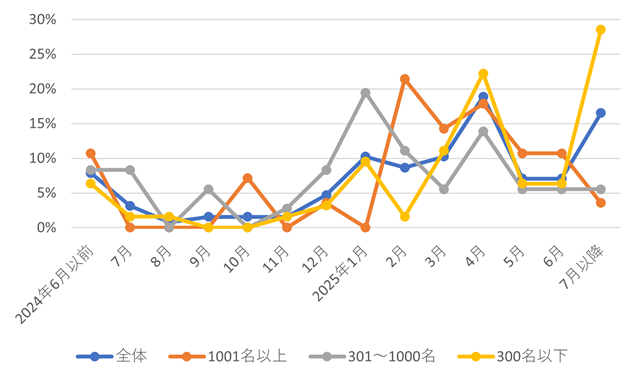

次に、選考面接の開始時期を見ていきます。全体では、「2025年3月」が16%で最も多いですが、これに次ぐのが「2024年6月以前」と「2024年12月」「2025年1月」(いずれも12%)です[図表10]。前回調査において、「2023年6月以前」は全体で8%でしたので、4ポイント増となっています。「2024年12月」までに開始する割合が38%(前回調査の同時期29%)、「2025年2月」までに開始する割合が59%(同45%)となるなど、セミナー開催時期の前倒しに合わせて、面接の開始時期も早まる傾向にあることがうかがえます。

[図表10]選考面接の開始時期

規模別に見ると、「2024年6月以前」はすべての規模で10%以上となり、中でも中堅企業は17%(同10%)と2割近くに達しています。大企業で最も多かったのは「2025年1月」で21%と2割を超えます。次いで「2025年4月」が14%となっていますが、「2024年6月以前」「2024年9月」「2024年12月」がいずれも11%となるなど、「2024年12月」までに選考面接を開始する割合は46%(同45%)と半数に迫る勢いです。「2025年2月」までに開始する割合は75%(同66%)で4社のうち3社となっています。中堅企業においても、「2024年12月」までに開始する割合は47%(同31%)、「2025年2月」までに開始する割合は75%(同48%)と大企業とほぼ同様の傾向にあります。大企業でも前年よりやや前倒しの傾向は見られますが、中堅企業の比ではありません。面接においても中堅企業の早期化には目を見張るものがあります。

一方、中小企業では、「2024年12月」までに開始する割合は29%(同16%)、「2025年2月」までに開始する割合は43%(同28%)と、他の規模ほどの割合にはなっていないものの、前年との比較という点では確実に前倒しが進んでいるようです。

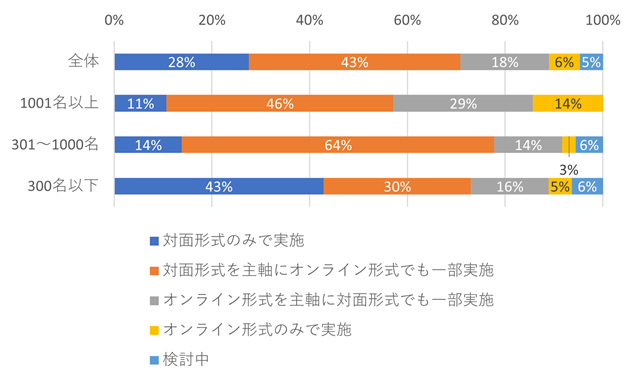

面接の実施形式について確認すると、全体では、「対面形式を主軸にオンライン形式でも一部実施」が43%で最も多く、「対面形式のみで実施」(28%)と合わせた “対面派” が71%と7割を超えています[図表11]。一方、コロナ禍で主流となった「オンライン形式のみで実施」はわずか6%にとどまります。オンライン面接の欠点とされた非言語情報を得られるとともに、応募者との関係性構築の面でも優位だといわれる対面形式への回帰がさらに進んでいることがうかがえます。

[図表11]面接の実施形式

規模別に見ると、いずれの規模でも “対面派” が “オンライン派” を上回っていますが、中でも中堅企業は “対面派” が78%と8割近くに達します。大企業では、依然として「オンライン形式のみで実施」が14%と根強く残っており、3~5%にとどまる他の規模とは傾向が異なります。また、中小企業ではセミナーと同様、「対面形式のみで実施」が43%と4割を超え、1割台にとどまる他の規模を大きく引き離す結果となっています。

人事担当者が面接で重視していることとは

ところで、面接で人事担当者は応募者のどのような点を重視し、どういったことに気をつけているのでしょうか。回答者から寄せられたフリーコメントの中から一部を抜粋して紹介します。

【面接での重視点】

・社会人になる覚悟(300名以下、サービス)

・自分の言葉で語れること(300名以下、金融)

・傾聴の姿勢(300名以下、サービス)

・初期配属予定職種の通知、ストレス耐性の確認(301~1000名、メーカー)

・人間性と自社の求める人物像とマッチしているか(301~1000名、サービス)

・個人の実現したい目標、仕事に対する熱量を測る質問をする(301~1000名、メーカー)

・飲食業なので、リアル面接は必須。第一印象(300名以下、サービス)

・本人に自身の強みと弱みについて詳細に説明してもらう(301~1000名、情報・通信)

・自社のパーパスへの共感(300名以下、メーカー)

・入社後の活躍が期待できる人材かどうかの見極め(300名以下、メーカー)

・地頭の良さ(1001名以上、メーカー)

・人柄(1001名以上、メーカー)

【面接で気をつけている取り組み】

・候補者が自分らしさを発揮できる場を提供することを重視しています。面接では、候補者が自身の強みやスキルを最大限に表現できるような質問や課題を設定しています(300名以下、メーカー)

・学生の予定に合わせて柔軟に日程を調整していく(300名以下、情報・通信)

・できるだけ対面で会い、お互いミスマッチを未然に防ぐよう取り組んでいる(1001名以上、メーカー)

・選考途中、内定後の継続したフォロー(1001名以上、情報・通信)

・雑談中心で硬めの質問はしない。学生があらかじめ用意している回答以外を引き出せるよう工夫する(301~1000名、運輸・不動産)

・合否通知を3日以内に行う。不採用通知にフィードバック内容を記載する(300名以下、メーカー)

・面接官への事前レクチャーを丁寧に行う(301~1000名、商社・流通)

・時間をかけた面接(面談)(300名以下、情報・通信)

・各面接後のフィードバック(301~1000名、メーカー)

・インターンシップでの現場からの意見のヒアリング(1001名以上、情報・通信)

内定出しを早める中堅企業・中小企業

最後に、内定出しの開始時期について確認します。全体では、「2025年4月」が19%で最も多く、次いで「2025年7月以降」が17%で続きます[図表12]。「2025年1月」と「2025年3月」がともに10%、「2024年6月以前」も8%と1割近くあります。これまでのデータで、セミナーや面接の開始時期において「2024年6月以前」が増えていることは確認してきましたが、内定出しさえも「2024年6月以前」に行われるケースが増えています。内定出し開始のピークである「2025年4月」前、つまり「2025年3月」までに内定出しを開始する割合はちょうど50%(前回調査の同時期48%)となっており、「2025年4月」はピークでありながら既に遅いグループに位置することになります。

[図表12]内定出しの開始時期

規模別に見ると、大企業では「2024年6月以前」が11%と早くも1割を超え、内定出し開始のピークは「2025年2月」が21%、次いで「2025年4月」が18%となっています。「2025年3月」までに内定出しを開始する割合は57%と6割近くです。さらに早いのが中堅企業で、「2025年1月」に19%でピークを迎え、「2025年3月」までには69%とほぼ7割の企業が内定を出し始めています。前回調査の同時期では55%でしたので、14ポイントも増えています。

一方、中小企業では、「2025年7月以降」が29%で最も多くなっています。これは例年どおりの傾向で、前回調査の同時期でも31%が「2024年7月以降」としていました。次いで多いのは「2025年4月」(22%)で、「2025年3月」までに内定出しを開始する割合は37%と4割を下回るなど、他の規模とは明らかに異なる傾向が見て取れます。早くから採用・選考活動を展開しても、同時期に大企業や中堅企業と応募者・内定者を奪い合うのでは勝ち目が薄く、大企業等の選考がある程度落ち着いてから、自分たちの選考を本格化したほうが効率的だと考えている企業が少なくないようです。

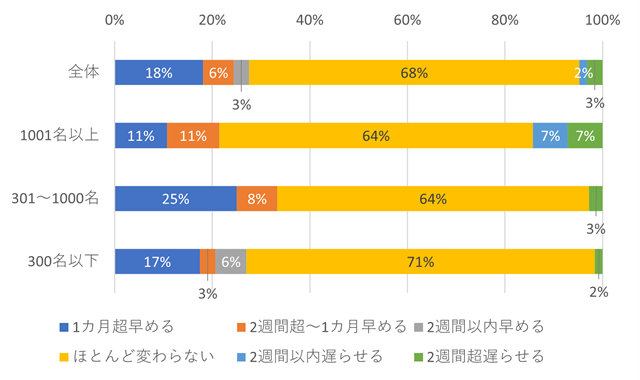

内定出しの開始時期を前年と比較したのが[図表13]です。全体では、68%が「ほとんど変わらない」と回答しています。ただし、「1カ月超早める」(18%)をはじめ、「2週間超~1カ月早める」と「2週間以内早める」までを合計した “早める派” は28%と3割近くとなる一方、「2週間以内遅らせる」と「2週間超遅らせる」を合わせた “遅らせる派” は5%にとどまり、内定出しの前倒し傾向がはっきりと確認できます。

[図表13]内定出し開始時期の前年比較

規模別で比べると、“早める派” が “遅らせる派” を上回っているのはいずれの規模でも共通していますが、大企業とその他の規模では様相が少し異なります。大企業では “早める派” 21%に対して “遅らせる派” も14%と1割を超え、その差は7ポイントにとどまります。大企業においては前倒し一辺倒ではなく、内定出しの時期をあえて遅らせようと考える企業も少なくありません。

一方、中堅企業では “早める派” は33%と3割を超えるのに対して “遅らせる派” は3%にとどまります。中小企業においても、“早める派” 27%に対して “遅らせる派” は2%にすぎません。中堅企業・中小企業ともに、内定出しを遅らせようとする動きは鈍く、極端な早期化傾向が見られます。

以下、“早める派” と “遅らせる派” それぞれのフリーコメントを抜粋して紹介します。

【早める派】

・学生に聞いても早期化が始まっているのを感じる。優秀な学生は主戦時期が3年生の夏になっているため、以前よりも確実に早まっている(301~1000名、商社・流通)

・前年は早期選考に学生が集まらなかった(301~1000名、メーカー)

・早期選考を実施するため(301~1000名、メーカー)

・就活の早期化に伴い、やむを得ず(300名以下、商社・流通)

・内定辞退を見越して(300名以下、メーカー)

・インターンシップ実施に伴う対策(301~1000名、メーカー)

・市況感に合わせるため(301~1000名、メーカー)

・選考が早まるため(1001名以上、メーカー)

【遅らせる派】

・離脱防止のため(1001名以上、メーカー)

これまで見てきたように、2026年卒採用においては、特に中堅企業の動きがこれまでと大きく変わろうとしています。応募者・内定者の確保、さらには内定者の歩留まりはどうなるのか、今後も中堅企業の動向に注目していきたいと思います。

次回は、2024年12月に実施した「2026年新卒学生の就職活動動向調査」の結果を紹介します。

|

寺澤康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 1986年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。2007年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 https://www.hrpro.co.jp/ |