|

|

西村英丈 にしむら ひでたけ 1982年東京生まれ。東京理科大学卒業後、YKK株式会社へ入社。アジア地域CHRO(シンガポール駐在)として5年にわたりバングラデシュ、インド、ベトナム等の新興国市場の人材マネジメントを推進。One HR(約1300人のコミュニティを有する人事有志団体)共同代表として次世代人事部モデル策定プロジェクトを主導(座長)。現在、パナソニックインダストリー株式会社 CHRO室長、一般社団法人シニアism.理事を務める。著書(共著)に『トップ企業の人材育成力 ヒトは「育てる」のか「育つ」のか』(さくら舎)、『弁護士・社労士・人事担当者による 労働条件不利益変更の判断と実務——新しい働き方への対応——』(新日本法規)があるほか、登壇、執筆実績多数。 |

目的共創の対話が、個社の製品・サービスだけでは実現できない複雑な社会課題を解決する

一人ひとりの、社会の、地球のウェルビーイングが、あらゆる産業の目的となっている時代において、多様な人々・組織による対話を通じて目的の解像度を高め、共感する「実現すべき未来」の設計図をともに描き、共創によって実現していくことが求められています。その主役となるのが、アントレプレナー(起業家)でもイントレプレナー(社内起業家)でもない、“越境・共創人材” とも呼ばれる「インタープレナー」という存在です。

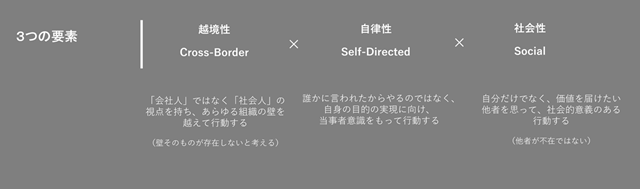

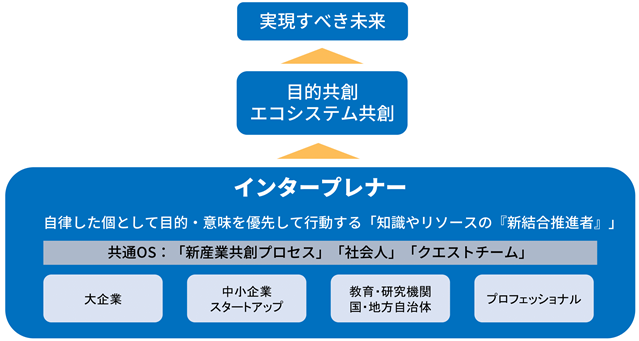

インタープレナーとは、組織や所属の壁を越えて対話を行い、価値創造に取り組む社会人のことをいいます。一般社団法人インタープレナー協会を設立したSUNDRED株式会社では、[図表1]のように、インタープレナーの理想の姿や行動を定義しています。

[図表1]インタープレナーの定義

インタープレナーとは

・社会起点で越境しながら価値創造に取り組む個人

組織や所属の壁を越えて対話を行い、 社会起点の目的を特定し、自らが動かせるアセットを動かしながら共創を通じて価値創造を行っていく、新しいタイプの自律した「社会人」のことです。

SUNDREDでは実際の新産業共創プロジェクトを通じて、 インタープレナーの理想の姿・行動を下記の通り定義しています。

- 様々な社会の単位において、 多様なメンバーとの対話を通じて社会起点の目的・課題を特定する。

- 特定した目的や課題を実現・解決するための仕組みを構想する。

- 課題解決や目的の実現のために、 共感で繋がって一緒に動いていくチームを組成する。

- 所属する組織など自分が動かせるアセットを自在に動かす。

- 目的の実現・課題の解決をやり切って、 それに応じた適切なインセンティブ、 報酬を獲得する。

- 学びや繋がり、 新たな興味・関心をベースに、次の目的・課題に取り組み、 自由に社会と価値交換して生きていく。

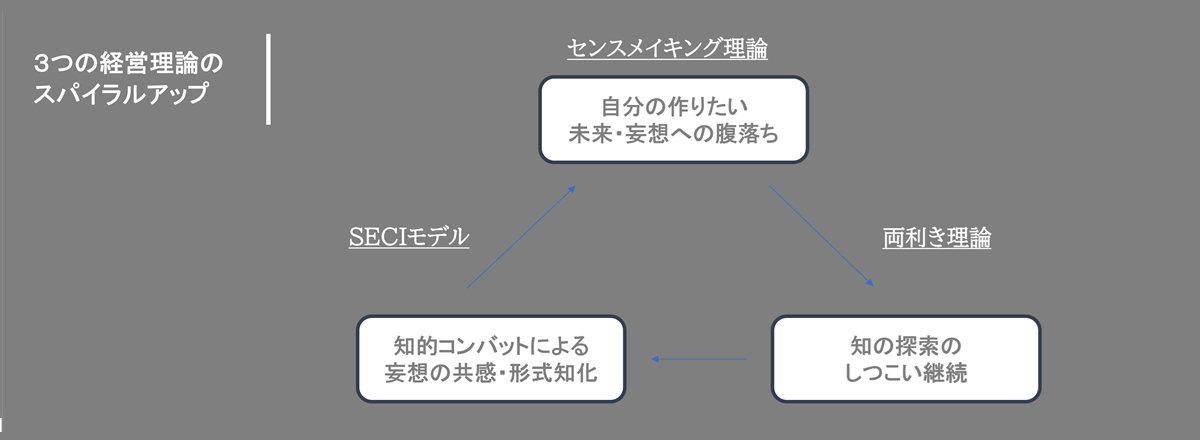

20世紀型の産業では、「足りないものが明確で効率を上げて普及させていくこと」が重要でしたが、今の時代は、実現したい未来に向け「現状とのギャップ=課題を解決していくこと」があらゆる産業の目的となっています。現代、モノは手に入るようになりましたが、われわれはそこに満足せず、想像力を持ち、より良い社会、あるべき未来をイメージして行動するようになりました。そうした現状と未来像のギャップを課題と捉え、その解消が新たな価値創造につながっているのが現代の産業なのです。言い換えれば、従来は、世の中が求めるものが共通的で明確な傾向にありましたが、今では個々のニーズが多様化・複雑化し、一個人・一企業だけでは解決できない問題が増えてきたということです。例えば、われわれが日々、その利便性を享受しているパソコンや自動車も、社会の暮らしの枠組みにおいては私たちの生活を支える部品の一部にすぎません。そこでこれからは、個社の製品・サービスだけでは実現できない、複雑な社会課題の解決や理想の未来社会の実現に向け、多様なステークホルダーと目的を共創するところからスタートしてプロジェクトを組成・運営し、「つながったソリューション」を共創・発展させていくことのできるインタープレナー人材の開発・育成が求められるのです[図表2、3]。

[図表2]インタープレナーによる価値創造の在り方

[図表3]インタープレナーの要素と経営理論による育み方

どの社員にもインタープレナー思考は求められる

社外で講演をすると、「インタープレナーは一部の方がやっていればいいのではないですか」という声がよく聞かれます。

確かにこれまでは、新規事業担当者のみがインタープレナーとして立ち振る舞い、外に出て情報を取ってくることが多かったと思います。しかし、現在は新規事業担当者に限らず、あらゆる部門・職種、立場の社員にインタープレナーのような考え方や行動が求められます。研究開発やマーケティング、サプライチェーンもそうですし、営業も人事も含まれます。つまり、今の時代は、全社員がインタープレナー思考を持たないと、多様な価値を生み出す組織マネジメントだけでなく、個人のウェルビーイングの実現においても、十分な成果を発揮することができなくなっているということです。

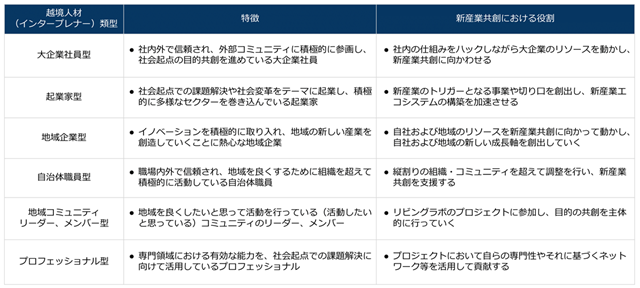

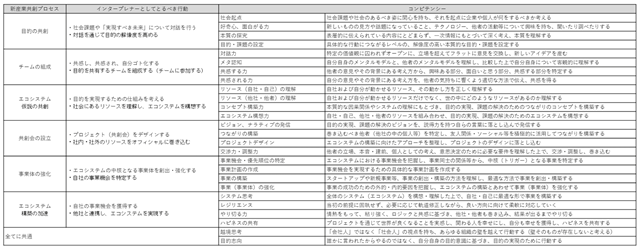

例えば、製造業であれば、前工程と後工程を考える際にインタープレナー思考が求められます。あるボトル製造工程で、「キャップを締める上での品質基準はOKだが、これだと固過ぎて高齢者には開けづらい」と現場から声が上がり、改善が図られるといったことがあるかと思いますが、そうした局所的な問題解決の積み重ねが、やがて社会全体の個々のニーズに応えられる設計改良につながっていくのです。また、昨今注目されているリビングラボ※1のように、企業市民として、所属する企業のリソース(技術やサービス)を地域社会にどう生かすかなどの視点で、まずは地域コミュニティの会合に参加してみるなどのアクションも、インタープレナーシップといえます。その意味においては、インタープレナーはあらゆるセクターに潜在・顕在しています。インタープレナーの類型を[図表4]に、インタープレナーのコンピテンシーモデルを[図表5]に示しました。これを見れば、インタープレナーがどのような形で活躍しているのか、また具体的にどのような力が求められるのかについて、お分かりいただけると思います(なお、インタープレナー協会ではインタープレナー人材を継続的に育成する仕組みとして、誰もがインタープレナーになれるeラーニング講座※2を監修・提供しています)。また、インタープレナーのことが分かるショート動画※3もアップしていますので、よろしければご覧ください。

※1 多様な関係者が集う場で、実現したい未来のイメージや、解決すべき社会課題を共有して、関連する知見や技術・ノウハウ、ソリューションを集約し、新たな結合(イノベーション)を構想・実証・実装することにより地域や社会の活性化を推進していくための仕組みのこと

※2 詳細は下記URL参照

https://sundred.co.jp/news/interpreneurforeveryone/

※3 https://youtu.be/b_LeIzS-XJw

[図表4]インタープレナーの類型

- インタープレナーはあらゆるセクターに潜在・顕在し、一部で覚醒・活躍を始めています

- 新産業共創プロジェクト、リビングラボの開発は「インタープレナー」達を主役にして推進していくと効果的です

[図表5]インタープレナーのコンピテンシーモデル

- SUNDREDでは活躍している「インタープレナー」の観察をもとに、26個のコンピテンシーを定義しています

- 「社会基点」「対話力」「共感する・される力」「コンセプト構築力」「エコシステム構想力」等が、特徴的

これからは新しい産業を作り出す「インタープレナー」の時代

最後に、インタープレナー協会の理事である早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授より、インタープレナー協会設立時に頂いたコメントを紹介し、締めくくりたいと思います。

「これからは複数の産業や分野を往復し、そこに結節点を見出し、新しい産業を作り出す、『インタープレナー』の時代です。そもそも『産業』『業界』は概念でしかありません。長いあいだ私たちは、この概念にとらわれ続けてきました。しかし、シュンペーターが新結合の名前で述べたように、イノベーションは離れた知と知の新しい組み合わせで生まれます。したがって、企業の垣根だけでなく、産業や業界の垣根をこえて知を組み合わせていくことが、大きなイノベーションを産むのです。そして、それは新しい産業を生み出すでしょう」