|

|

野呂一郎 のろ いちろう 1957年札幌生まれ。上智大学法学部卒業。米国エッジウッド大学(Edgewood University)MBA。社団法人日本能率協会国際部、米国Information Resource Systems Inc.、新潟経営大学教授を経て、現在清和大学教授。社会経済生産性本部認定経営コンサルタント。主な著書に『HRMとは何か 人的資源管理 歴史・理論・実証からのアプローチ』(多賀出版)、『ナウエコノミー 新・グローバル経済とは何か』(学文社)、『プロレスの経済学 自由競争(なんでもあり)時代、最強のビジネスモデル』(オーエス出版)等がある。人事・経営に関するnoteを毎日発信、連続1380回を更新中。 |

初任給ウォーズ勃発

損害保険大手の東京海上日動火災保険が、2026年4月に入社する大卒総合職の初任給を最大41万円に引き上げると発表した。人材獲得競争が激化する中、大手企業は力技で攻めてきた。他の保険会社や銀行も、初任給30万円超えのオファーが相次いでいる。大企業は、優秀な人材の確保に先手を打った。体力で劣る中小企業はどうしたらよいのだろうか。その答えは「企業文化を変革せよ」だ。

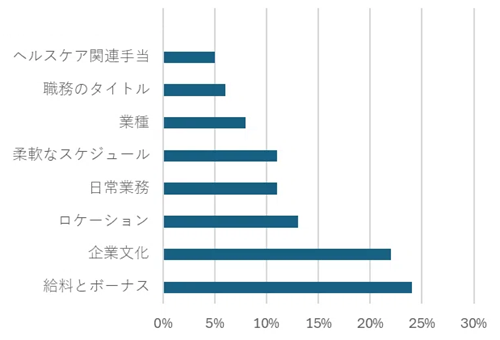

[図表1]を見てほしい。

[図表1]次の仕事を決める時あなたは何を最重要視しますか

資料出所:TopResume survey of 10,002 U.S professionals conducted between Sept.1-30, 2019

これは2019年9月に、アメリカの就職支援サービス会社TopResumeが、アメリカの1万人のプロフェッショナルに対して行った調査で、次の転職の際に企業の何を最も重視するかを尋ねたものだ。結果、「給料とボーナス」の次に「企業文化」がランクインしたのである。このことは「魅力的な企業文化が存在する企業には、優秀な人材が集まる」可能性があることを示している。

企業文化とは何か

企業文化にはさまざまな定義があるが、一つ示そう。企業文化とは「職場の相互作用を左右する、支配的な信念と行動」(prevailing beliefs and behaviors that guide workplace interaction)のことだ※1。要するに、会社に存在する目に見えない、社員の思考および行動パターンのことである。平たく言えば「何を言うか、何をするかに迷ったら、先輩や上司の振る舞いにならえ!」、これが企業文化なのだ。

※1 Check out the culture before a new job(転職の前にその会社の文化をチェックせよ). The Wall Street Journal. January 16, 2020. Peter Crist, chairman of executive-recruitment firm Crist/Kolder Associates

競争に勝つ企業文化を作る方法(概論編)

[図表2]は、人的資源管理は企業戦略と一致しなければ無意味と説くジェームズ・W・ウォーカー教授の “勝てる企業文化を創るための処方箋” である。

[図表2]企業文化を形成する要素

| 項目 | 経営者のやるべき行動 | 期待される従業員の行動 |

| 企業の思いと従業員への期待 | ビジョン、使命、価値観、戦略 | 企業の価値観と従業員への期待が一致する |

| 組織の構築① | 組織構造、権限委譲 | 非公式な関係、情報ネットワーク、インフルエンサー同士の輪が広がる |

| 組織の構築② | 職務設計 | チームワーク、協力関係、競争 |

| 組織の構築③ | 配属戦略 | キャリアプランの希望をかなえる |

| 能力開発 | 教育訓練、能力開発 | やる気とモチベーションのアップ、教育訓練の継続 |

資料出所:Human Resource Strategy, James W. Walker, McGraw-Hill 1992 P117 Exhibit 4-7に加筆訂正

原著の言葉遣いをほぼ変えて、筆者の解釈でリライトしたことをお断りしたい。一覧してもらうと自明かと思うが、補足をすると、まず左欄は、HRM戦略の項目であり、中央の欄は良き企業文化を創るために必要な行動、右欄は結果として期待できる従業員の行動変化である。HRM戦略の項目は必要最低限のビジョン構築、組織構築、能力開発に絞っている。もちろん、これにプラスして評価、報酬、福利厚生なども必要だが、ここでは省略している。ポイントは組織構造だ。「HRM戦略に組織構造は入らないだろう」という意見もあるだろうが、「組織は戦略に従う」「戦略は組織に従う」の格言は両方正しいし、ウォーカー教授は熱心なHRMと企業戦略の合体支持者なので、ここは “良き企業文化には、良き組織構造が必要である” と理解されたい。[図表2]には書いていないが、戦略の時代の組織構造は柔軟性と適応性を備えることが基本だ。戦略イコール変化への対応だからである。

競争に勝つ企業文化を作る方法(具体編)

要するに良き企業文化を創るには、経営者の価値観表明、柔軟性と適応性を具備した組織構造、従業員のやる気とモチベーションを高める人員配置と職務設計というアクションが必要ということである。しかし、本当に競争力のある企業文化は、これに現代のグローバルトレンドを反映させなければならない。それはDEIと3Dである。

DEIとは何か

DEIのDはダイバーシティ(diversity:多様性)であり、Eはエクイティ(equity:公平さ)、Iはインクルージョン(inclusion:包括性)の頭文字を取ったもので、「企業経営において、社員一人ひとりの多様な個性を最大限に活かすことがより高い価値創出につながる」という考え方だ。

パナソニックグループでは、DEIを次のように定義している。

Diversity(ダイバーシティ、多様性):挑戦する一人ひとりの個性を互いに受け入れ、尊重し、個性に価値を見つけることです。

ここでいう個性とは、人の内面や外面、つまり価値観、文化、宗教、性格、経験、性的指向、性自認、人種、民族、国籍、言語、性別、年齢、障がい、健康、家族、社会的地位、学歴、職歴等のあらゆる違いを指します。

Equity(エクイティ、公平性):挑戦する一人ひとりに対する機会の提供の公平性を追求することです。

それは一人ひとりの個性に応じて、誰もが情報やツール、仕組みなどを活用して挑戦する機会を得られるように支援し、公正に処遇する職場を実現することです。

Inclusion(インクルージョン、包括性):挑戦する一人ひとりが個性を発揮し、組織として活かしあうことです。

それは会社の目指す方向に向けて貢献したいと願う一人ひとりが主体的に経営に参加し、言うべきことを言い合える状態です。その結果、私たちはより高い価値を生み出すことができます。

資料出所:パナソニックグループホームページ「話そう。気づこう。越えよう。Diversity Equity Inclusion DEI」

3Dの時代は本当か

もう一つのマクロ環境は3Dである。これは、Deglobalization(ディグローバリゼーション:脱グローバル化)、Digitalization(デジタライゼーション:デジタル化)、そしてDecarbonization(ディカーボナイゼーション:脱炭素化)である。ただ、これはやや表層的なマクロトレンドといえる。なぜならば現実を反映してはいるが、「これを追うことが、必ずしも企業の正しい方向性ではない」という反論も大きくなってきているからだ。

脱グローバル化は、コロナ禍の後、にわかに世界中がこのことに気がついた。新型コロナウイルス感染症でいかに世界は自国が中国、ベトナムからの輸入に頼り切っていたか、国内で自給自足する体制がなかったかに思いが至った。しかし、この脱グローバルは、国内需要の充足という気づきは得たが、国境を超えた人や物の流れがやむことはなく、むしろ国際協力を建設的に行うことのほうが現実的といえる。

デジタル化は確かに物理的な効率を上げるだろう。しかし、あらゆる市場が飽和している世界で速く大量にモノを作り届けるビジネスが、最強かというと否である。デジタル化は当然AIも包含するが、一見より速く、より効率的にモノやサービスを生み出すことが、正しい方向性とは限らない。ものづくりの拠点である中国において、デザインやブランディング、働きやすい企業文化で優秀な人材を引き付けて、製造コストをはるかに凌駕する利益を上げているアップルの例がそのことを物語っている。

トランプ大統領の反論は見当外れ

HRMを巡るマクロ環境をDEIと断じると、賢明なる読者の皆さんは、「トランプ大統領がDEIに猛反対し、大統領令で禁止しているではないか」と反論するだろう。しかし、既にアメリカを含めグローバルノース(民主主義、自由主義陣営の国々、欧米日)のスタンダードは戦略性、人間性、公平性であり※2、それを具現化したDEIなのである。HRMには右も左もなく、トランプ大統領の政治的方向性に従わざるを得ない大手IT企業を除けば、世界企業のHRMはDEIに向いていると言って過言ではない。しかし、このトランプ大統領の方針は、現代の世界において政治が、つまり力強いリーダーの意向が経済を動かしている現実を示している。

最後に、完成した「企業文化再構築モデル」を提示したいところだが、紙幅が尽きたようだ。読者の皆さんには、[図表1]にDEIと3Dというグローバルトレンドを加味して、オリジナルの新・企業文化を創ってもらいたい。

※2 野呂一郎『HRMとは何か 人的資源管理 歴史・理論・実証からのアプローチ』(多賀出版、1998年)