|

|

西尾久美子 にしお くみこ 大阪ガス株式会社勤務の後、2006年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)を取得。京都女子大学現代社会学部教授を経て、2021年4月より現職。専門は組織行動論、経営組織論。 |

京都花街の芸妓・舞妓のキャリアパス

私は20年以上にわたり、伝統文化専門職の芸妓・舞妓のキャリア形成や技能育成について、京都花街を事例に調査研究を重ねている。京都花街の芸妓・舞妓は、伝統文化技芸とおもてなしの技能を接客現場で発揮する。さらに、芸妓は現場のサービス提供の責任者となる立場にあり、リーダーシップやマネジメントスキルも求められる。

では、彼女たちはどのようなキャリアパスを歩むのか?

最近では、伝統文化技芸の経験がない10代半ばの女性が京都花街で舞妓を志望する場合、キャリアのスタートラインに立つ前に、舞妓を育成する事業者である置屋で「体験」をすることが一般的だ。置屋での住み込み生活を体験し、リアルな舞妓の様子を見た上で本人の意思が固まって、保護者も了解し、置屋も受け入れようと判断すると、中学生であれば卒業後、京都の置屋に住み込み、舞妓を目指して努力する「仕込みさん」の一種になる。約1年の仕込み期間を経て新人舞妓としてデビューし、数年ほどで舞妓を卒業して20歳ごろに芸妓になる。そして、20代前半に自前芸妓(独立自営業者)になると一人暮らしを始め、技能を磨くことや生活のやりくりなども含めたセルフマネジメントをしていく。芸妓に定年はなく、若手、中堅、さらにベテランと数十年の長期間、プロフェッショナルからエキスパートを目指すキャリアパスを歩んでいる。

なお、仕込みのころから各花街にある教育機関で伝統文化技芸のお稽古を習い始め、現役である限り、芸妓・舞妓は教育機関(学校法人化している花街もある)で複数の技能について学び続けることが必須で、京都花街ではOff-JTが制度として定着しているといえる。

芸妓と舞妓のメンタリング的関係「疑似姉妹の縁組」

上述のとおり、置屋に入って最初の1年ほどは「仕込みさん」として修業の日々を過ごす。日本舞踊のレベルが一定基準を満たし、京言葉や行儀作法など求められる行動規範がある程度は獲得できたと判断されると、舞妓としてのデビュー(「見世出し」)が決まる。京都花街には、舞妓デビューの際に指導育成役を担う芸妓と新人舞妓とが疑似姉妹の縁組を結び、この姉芸妓との関係性を基に、妹の新人舞妓が業界になじみ、OJTを通じて技能を獲得していくという慣習がある。

姉芸妓と妹舞妓の縁組は、置屋が中心になり調えられる。新人舞妓は、姉芸妓を本当にお姉さんだと思って慕い、尊敬し、うまくできなかったことは隠さずに伝えて教えてもらいなさいと、姉芸妓は、妹舞妓を本当の妹のようにかわいがり、できないことができるようになるように教えてあげなさいと、置屋の経営者や、縁組の仲人役となるお茶屋の経営者から言われる。

姉芸妓は舞妓が新人のうちはほぼ毎日、技能発揮に関する報告を受け、それに対するフィードバックを行う。大きな失敗をした(例えば、舞台で日本舞踊を披露する際に扇子を落としたなど)ときには、姉芸妓が妹舞妓を連れて関係者先に赴き、率先して謝ることもする。

このように姉芸妓は妹舞妓のOJTの指導育成を担う。責任も重いが、手当支給などの金銭的なメリットはない。また、姉芸妓が縁組を断ることは事実上難しい。それは、置屋の経営者は、姉芸妓役を打診する芸妓本人のことをデビュー前から知っており、特に若手芸妓の場合には、経験年数に応じて人柄・技能・業界の評判などの情報を基に、キャリアのこの時期に姉芸妓になることがふさわしいと判断した上で、疑似姉妹の縁組を調えているからだ。

「姉芸妓」になると分かること

なぜ、こんなに負担の大きい姉芸妓役を、自分の技能形成や生活のことで大変な20代半ばの若手芸妓たちが引き受けているのだろうか。姉芸妓になることは、キャリア形成において何らかのメリットがあるのだろうか。

人材育成というと新人の育成に関心が向きがちだ(私自身の研究の出発点もそこだった)。だが、若手から中堅へキャリアの道筋が見通せないと、若手だけでなく新人も離職することにつながるのではないか。このような問題意識の下、私は京都花街では若手芸妓が姉芸妓になることが多い点に着目して、数年前から調査を始めた。

若手芸妓にとって姉芸妓の役割を担うことは、妹舞妓に分かりやすく指導するために自分が獲得してきた技能を具体的に説明しようと試みることで新たな気づきを得たり、自分の技能育成のプロセスを振り返って周囲の人間関係に支えられてきたことを再認識できたりと、本人のキャリア形成に役立っていることが分かった。さらに、自分が受け継いだものを教えることを通して、自身の獲得した多様な技能や自分を取り巻く人間関係(姉芸妓やその姉芸妓、お世話になった置屋やお茶屋の経営者など)の意味を再確認できる機会と感じていた。また、妹舞妓を持つことで、“芸妓になる” というキャリアを選択したことの意義を積極的に認識できるようになり、プロフェッショナルとしての自覚が高まったと話す若手芸妓もいた。

若手芸妓が新人舞妓を教える役割を担うことは、自分が教えられてきた経験を思い出す契機になっており、姉芸妓役として責任を持って「教える」経験を積むことは、芸妓としてのキャリアをより積極的に歩むことにもつながっていると言える。

「教える」と「教わる」のつながり:学習サイクルの自律的活用

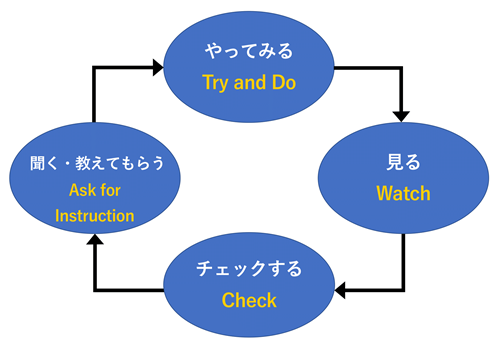

京都花街の舞妓は、数年間の舞妓時代にOff-JTとOJTを通じて、「T(D)WCAサイクル」[図表]を回している。これは、「やってみる(Try and Do)→先輩の様子を見る(Watch)→チェックする(Check)→先輩に聞く・教えてもらう(Ask for Instruction)」(西尾久美子『京都花街の経営学』[東洋経済新報社]102ページ)という一連の流れだ。この学びのサイクルを円滑に回していく上で、姉芸妓は妹舞妓に教えるだけでなく、妹舞妓から自身の技能の発揮や日常の行動を「見られ」、妹舞妓が自分の状況を少しでも改善するためにどうすればよいのかを「背中で語る」ことも求められる。

[図表]T(D)WCAサイクル

姉芸妓も10年ほど前は伝統文化技芸未経験の仕込みや妹舞妓として、この学びのサイクルを必死で回す日々を送っていたはずだ。したがって、初めて姉芸妓になった若手芸妓は、「妹舞妓ができるようになると、うれしい」といった内容のことをよく話す。例えば、踊りの会の舞台での妹舞妓の技能発揮についてお客さまから褒められると、姉芸妓はとてもうれしそうな表情をする。姉芸妓の「できるようになる」という言葉からも、このような妹舞妓の技能獲得のプロセスを意識し、その大切さも実感していることがうかがわれる。

舞妓という立場でも、同じ置屋に後輩の舞妓ができれば、日常生活のさまざまなことを教えることが求められる。こうして新人舞妓の頃から「教わる」と「教える」の両面から活用されていた学びのサイクルは、姉芸妓という指導育成者として「教える」立場の視点から、明確に意識されることになる。芸妓となって業界内である程度のスキルがあると認められる以前の舞妓期間の数年間に、「教わる」と「教える」が結びつくことで、キャリア形成の早い段階から、より自律的に学習サイクルを回せるようになっている。

人事担当者の皆さまへ

京都花街において疑似姉妹関係の縁組を調える手間やコストは、置屋やお茶屋などの “経営者側” によって積極的に負担されている。そして若手芸妓は、それに基づき形成された人間関係(本稿では詳しく述べなかったが、デベロップメンタル・ネットワークという発達的支援関係に相当する)に組み込まれるだけでなく、主体的に自らのキャリア形成に活用する。

これは、経営者側と個人(芸妓・舞妓)側のキャリア形成に関する連携があることを示している。したがって、例えば企業組織でも、このような個人のキャリア形成支援につながる多様な人間関係をつくり、学習のサイクルを前提として「教える」「教わる」経験が豊かに重なると、長期的なキャリア形成において大きな節目となる中堅者の壁を越えることにつながると考えられよう。キャリアは本来個々の社員のもので、個人が主体的に形成すべきと捉えがちだが、長期継続的なキャリア形成のためには、経営者側による組織的な関与も必要であることはご存じのとおりだ。どのようなことをすればよいのかについては、なかなか参考になる実践例が少ないと思われるが、本稿で紹介した京都花街の若手芸妓の事例研究は現場の取り組みに根差したものなので、皆さまの実務において何かの参考となり職場で活用いただければ、とてもありがたい。