株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ

シニアマネジャー 大津順一

コンサルタント 立林 穣

近年、健康経営の推進において「デジタルヘルス」(デジタル技術を活用したヘルスケアの取り組み等)が注目されています。経済産業省の健康経営度調査や「健康経営優良法人認定申請書」の中でも健康経営におけるデジタルヘルスの活用が取り上げられており、直近、令和6年度版の健康経営度調査票では、八つもの健康テーマにおいてデジタルヘルスの活用が評価対象となっています。

第4回では、今後の健康経営において活用が期待される「デジタルヘルス」に焦点を当て、これを “使いこなす” 上でのポイントを日本総研の事例とともに解説します。

デジタルヘルスとは

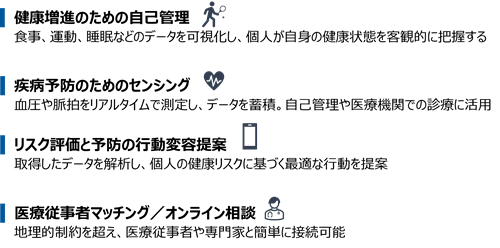

デジタルヘルスとは、ICT(情報通信技術)やセンサー技術、AI(人工知能)などのデジタル技術を活用した医療・ヘルスケアに関わる取り組み、製品・サービス全般を指し、米国の非営利組織Digital Therapeuties Alliance(DTA)は「ライフスタイル、ウェルネスおよび健康に関連する目的の消費者と関わる技術、プラットフォームおよびシステム。健康データの取得、保存、送信、業務サポートを含む」※と定義しています[図表1]。

※参照元:DTA_Digital-Industry-Categorization_Nov19.pdf

[図表1]デジタルヘルスの活用例

健康経営の文脈では、主に従業員一人ひとりの健康状態の可視化や健康問題の解決の手段として、幅広く活用されています。具体的には、ウエアラブルデバイスや健康管理アプリを利用して個人の生活習慣を記録する、オンライン診療や遠隔モニタリングを通じて専門家と連携するなど、多岐にわたるサービスが含まれます。これらの技術やサービスは、健康状態の把握、生活習慣の改善、病気の予防、さらには医療機関とのアクセスの促進など、幅広い役割を果たしています。

こういったデジタルヘルスを健康経営施策として “使いこなす” ためには、単にサービスを導入するだけでなく、デジタルヘルスにどのような特性があり、健康経営の中でどう生かすことができるのかを知る必要があります。

デジタル技術の特性は健康経営にどう寄与するか

一般に、デジタル技術は以下に示す三つの特性を持っています。これにより、多様な従業員一人ひとりに合わせた施策の実施や、そのパフォーマンスの可視化が可能となり、デジタルヘルスを通じて健康経営の実現をサポートすることができます。

① 個別化:利用者一人ひとりに合わせた情報提供や行動の選択肢が提示できる

② 省力化:利用者に手間や負担をかけず、自律的な情報処理や定型業務を自動化できる

③ 可視化:数値にして示すことにより、状態を見える化できる

以下では、デジタルヘルスの特性が健康経営の推進にどのように寄与するかを解説します。

① 個別化

多様な健康問題に対して、従業員一人ひとりの状態や働き方にまで最適化した対応を可能とし、確実に効果を実感できる健康行動を促すことが可能です。

例えば、同じ「腰痛」という健康問題に着目した場合にも、工場や物流拠点などの現場で働く従業員に対しては立ったまま足腰を鍛える運動やストレッチを、リモートワークが多い従業員に対しては寝そべって行うことができるストレッチを提案するなど、個人の状態に合わせて柔軟に施策を展開できます。

② 省力化

健康経営推進にかけられる人的リソースが限られていても、デジタル技術を活用することにより、効率的に施策を運用することが可能です。従業員一人ひとりの状態や働き方に合わせて複数の健康経営施策を同時に展開したり、その実効性を高めるための認知・広報施策を効率的に実施したりできます。

例えば、健康行動の継続を促すリマインド通知を毎回業務用メールで送るのは、決して効率的とはいえません。多くのスマートフォンアプリにデフォルトで用意されている通知機能を活用し、健康管理アプリを通してメッセージを送ることにより、担当者の労力を削減できます。

③ 可視化

従業員の健康状態や施策による効果をデータとして可視化できます。従業員にとっては、自身の状態が可視化されることにより、健康の変化を実感しやすくなります。

経営の視点からは、施策の投資対効果を定量的に把握することが可能です。可視化により、経営層が健康経営を「投資」としてより強く認識しやすくなるため、健康経営を経営層も巻き込んだ全社的な取り組みにするための助けになるという側面も期待できます。

日本総研では、これらの特性を意識し、デジタルヘルスの健康経営推進への活用を試みてきました。

日本総研におけるデジタルヘルス活用事例

ここでは、日本総研が実際に取り組んだ事例を基に、デジタルヘルスを “使いこなす” 上での重要なポイントをご紹介します。

第3回でお伝えしたとおり、日本総研では、従業員の主体的な行動変容に着目して健康経営を推進しています。

しかし、そのためには、施策を設計する上で多くのハードルがあります。例えば、従業員一人ひとりにとって「やりたいと思える」施策であることが必要です。また、「無理なく続けられる」ものでないと意味がなく、施策の実施後に「効果を実感できる」ものでないと次回もやろうとは思いません。従来の画一的な健康施策では、多様な働き方をする従業員それぞれに合わせて対応するのは難しく、全員がこれらのハードルを越えて効果が出る状態に達することは非常に困難でした。

これに対し、日本総研では、個別化、省力化、可視化により、従業員一人ひとりにフィットした施策を提供でき、その効果が実感可能になる、またデジタルヘルスの “目新しさ” により、「やってみたい」と思う従業員の健康行動を促進する強力なツールになると考えました。

例えば、従業員の健康問題の一つに、長時間同じ姿勢でモニターを見続けることにより発生する「肩こり・腰痛」の改善がありました。これに対処するため、理学療法士とのオンライン面談を通じて、従業員一人ひとりに適したストレッチの方法を提供する「肩こり・腰痛改善プログラム」を導入しました。

従業員が自身の働き方や健康状態に合った対策を学び、自分で実践できるようになることを狙って、以下の三つのポイントを特に意識して施策の設計、実行を進めました。

① 従業員が「効果を実感できる」健康経営施策の設計

日本総研では、システムエンジニアやアナリスト、リサーチャー、コンサルタント、コーポレート機能を担う職種など多様な従業員が働いています。当然ながら、業務内容や働き方は全く異なるので、それぞれ違った健康問題を抱えています。そのため、問題解決に向けた健康行動も一人ひとり大きく異なってきます。例えば、オフィスで長時間座ったまま仕事をする従業員と、外回りが多い従業員では、時間や場所の制約から、実施できる運動メニューは同じではありません。

プログラムを導入する際には、“長時間パソコンで作業するシステムエンジニアが多い” “テレワークのため勤務時間の裁量が大きい” といった働き方の実態や、その結果発生する健康問題の原因などの実情を丁寧に要件に落とし込み、事業者との徹底的な擦り合わせを通じて、日本総研流にチューニングしていきました。このプロセスによって、従業員にとって無理なく続けられる効果的な施策を提供するよう工夫を重ねたのです。

② 健康経営施策を「無理なく続けられる」ためのサポート

従業員に健康行動を継続してもらうための一つの手段として、適切なタイミングでの定期的なリマインド通知は重要です。日本総研では、スマートフォンアプリの通知機能や業務用メールアドレスを活用したリマインダーの仕組みをつくりました。このリマインダーは、高頻度かつ適切なタイミングでリマインド通知が発信されるように設計しています。定期的なリマインドはアプリ内の通知機能により行い、長い間アプリの利用がない場合には、事務局から直接業務用のメールアドレス宛てに呼び掛けし、従業員が健康行動を確実に継続できるようにサポートしました。

また、従業員が行動を起こしやすくなるような通知のタイミングについても工夫を重ねました。例えば、各自の業務が一段落した時に合わせて、個別に通知時間を調整できる時間設定機能を活用しています。このような継続的なサポートが、忙しく働く従業員にとって効果的だったと感じています。

③ 「やりたいと思える」ための認知・広報施策

さらに、従業員がプログラムを「始めやすく」なるための工夫もしています。デジタルヘルス自体が新しい取り組みであることを社内で周知し、その “目新しさ” に興味を持った従業員が自然と参加したくなるよう認知・広報施策を検討、実施しました。

具体的には、社内の口コミを活用して参加者を増やすことを狙い、「プログラムへのチーム参加方式」を取り入れました。複数人のチームでプログラムにエントリーできる仕組みを設けることにより、健康意識が高い従業員が周囲の同僚に参加を促し、健康問題を抱えながらも自分から参加しようと思っていなかった従業員を巻き込むことを狙ったものです。これにより、「健康関心層」だけでなく、「健康無関心層」を巻き込んだ多くの従業員が参加しやすい環境を整備していきました。

また、プログラムの詳細な効果を数値化し、その投資対効果を、経営層や参加者だけでなく参加しなかった従業員向けにも発信しました。その結果、さらに多くの従業員が健康経営を認知することにつながったと考えています。

日本総研におけるデジタルヘルスの活用とその成果

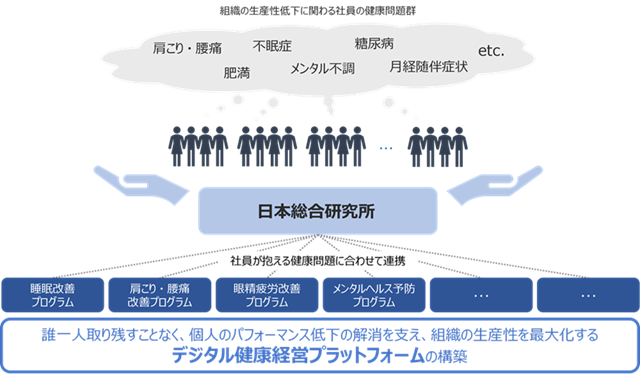

日本総研では、従業員が抱える多様な健康問題に合わせたプログラムを取りそろえることにより、従業員が自分で選択し、主体的に健康問題の解決に取り組める環境の整備を目指しています。そのために、多様なデジタルヘルスプログラムを外部から導入し、健康問題を抱える従業員を “誰一人取り残さず” “主体性のある健康行動を支える” ことができるデジタル健康経営プラットフォームの構築を推進しています[図表2]。

[図表2]日本総研が目指すデジタル健康経営プラットフォーム

上記で紹介した「肩こり・腰痛改善プログラム」の事例では、初年度から計画していた定員100人を超える114人が参加し、想定を上回る利用が見られました。また、3カ月のプログラム期間中、参加者の86%がストレッチなどの健康行動を継続し、71%が “肩こりや腰痛の改善を実感した” と回答しました。さらに、経営の視点からは、労働生産性が33%向上するという結果が得られました。

デジタルヘルスの活用により、健康問題の解決に加え、従業員の主体的な行動変容を促進し、労働生産性の向上という経営視点からの課題解決にも良い影響を与え始めています。

まとめ

今回は、健康経営推進におけるデジタルヘルスの有用性と “使いこなす” 上でのポイントについて、日本総研の事例を基に解説しました。もちろん、健康経営に取り組む企業が抱えるさまざまな問題に対し、デジタルヘルスの活用は万能の解決策ではありませんが、デジタルヘルスの持つ特性をよく理解し、“使いこなす” ことにより、一定の効果が期待できるでしょう。

一方、デジタルヘルスサービスなど、単にプログラムを導入するだけで十分な効果を上げることはできず、従業員の理解と参加を促す「仕組みづくり」が欠かせません。

次回は、この仕組みづくりに着目し、健康経営を経営戦略として推進するために踏むべきロードマップの「Step4:組織への浸透」について、健康経営を推進し社内浸透を進めるためのポイントを解説します。どのようにして社内で健康経営を定着させ、より多くの従業員を巻き込んでいくのか、日本総研の事例を基にお伝えします。

|

大津順一 おおつ じゅんいち 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ シニアマネジャー 新卒で医療機器メーカーに入社後、一貫して技術に軸足を置き、新製品開発、事業の成長戦略策定、事業構造改革等、多くの変革業務に従事。経営コンサルタントに転身後は、戦略策定から実行まで一気通貫での支援にこだわり、数多くの企業における変革を主導した実績を有する。日本総研では、民間企業における戦略策定・実行や新規事業創出等を軸に、ライフサイエンス・ヘルスケア領域における事業創造にフォーカス。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |

|

立林 穣 たてばやし みのる 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ コンサルタント 新卒で医療機器メーカーに入社後、経営コンサルタントに転身。日本総研では主にヘルスケア領域における新規事業戦略の策定・実行支援のプロジェクトに参画するほか、長年にわたり「健康経営優良法人認定制度」の運営支援に携わる。特に従業員個人の行動変容手法に着目した健康経営推進企業における健康経営施策の分析から、健康経営の推進方法とその成果に関する知見を有する。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |