株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ

シニアマネジャー 大津順一

コンサルタント 立林 穣

第1~4回では、健康経営を企業の経営戦略として捉え、どのように戦略を策定し、PDCAを回しながら推進していくかを解説してきました。

企業が健康経営を推進する際には、施策の導入や評価指標の設定といった具体的なアクションに目が向きがちですが、それだけでは十分ではありません。PDCAを繰り返すことで一定の成果を上げることは可能ですが、企業全体としての真の成果を得るためには、健康経営が社内に深く浸透し、企業文化として定着することが不可欠です。

そこで、最終回となる第5回では、ロードマップのStep4[図表1]として、これまでに解説してきた基本的な考え方やPDCAの実践を踏まえた上で、健康経営を組織全体に浸透させるための方法を考えていきます。まずイントロダクションとして、健康経営の浸透がなぜ必要なのかを説明し、その後、組織への定着を妨げる要因と具体的な対策のポイントを日本総研の事例とともに紹介します。

[図表1]健康経営推進のロードマップ

Step4:組織への浸透

健康経営を “変革” として成功させるには、組織全体が一つの方向を目指すことが不可欠です。これは、企業の経営改革や組織変革を実行、推進する場合と同じ考え方に基づいています。企業が経営目標に向かって持続的に前進するためには、経営層の意思決定だけでなく、従業員一人ひとりがそのビジョンを理解し、同じ目標に向けて行動することが求められます。

健康経営においても、従業員がバラバラに健康施策に取り組んでいては、組織全体の効果は限定的になってしまいます。例えば、従業員がそれぞれの目的でウォーキングをしたり、健康診断を受診したりしていても、組織全体でそのような健康行動が重要であると認識され、より多くの従業員に習慣として定着・浸透していなければ、企業全体の生産性向上や医療費削減といった、目に見えるほどの大きな成果にはつながりにくくなります。

また、健康経営推進の成果をより高めるには、従業員の施策への参加率を向上させることが重要です。そのためには、従業員が「健康施策に参加しよう」と自然に思える環境をつくる必要があります。ここでいう環境とは、単に施策としての物理的な職場環境を整備するだけでなく、“職場の文化” として健康意識を根づかせることを指します。

特に、健康は短期間で効果が表れるものではなく、長期的な取り組みが必要です。健康経営を一過性のものとして終わらせず、企業文化として定着させることができれば、健康行動が職場の “当たり前” となり、従業員の間で自然に継続されるようになります。

さらに、企業においては、人事異動や新入社員の採用などにより、組織を構成する従業員の属性が時間とともに変化していきます。そのため、一時的に取り組むのではなく、企業文化として根づかせることが、持続可能な健康経営の実現、ひいては真に成果を上げるための変革につながるのです。

ところで、健康経営を推進する企業が増える一方で、「組織内での理解が進まない」「施策への参加率が上がらない」といった課題を抱えるケースも少なくありません。健康経営を組織に浸透させることの難しさは、いったいどこにあるのでしょうか。日本総研の事例を基に考えていきます。

組織への浸透が進まない要因(日本総研の事例)

日本総研では、戦略的な視点を持って健康経営を推進してきましたが、一連の取り組みだけでは、組織の大多数の従業員が健康経営を認知し、積極的かつ継続的に施策に参加している状態には至っておらず、もう一つ越えるべき壁が存在すると感じています。

これは、健康経営を定着・浸透させるために、人事部としてさまざまな情報発信や取り組みをしていても、従業員の目から見ると、いまひとつ響かない要因があるためだと考えられます。

要因①:情報が従業員まで届いていない

そもそも従業員が施策の存在を認識していなければ、参加することはあり得ません。日本総研でも、健康経営に関する情報を業務用メールや社内イントラネットのポータルサイト経由など、さまざまなチャンネルを通して発信しました。しかし現実には、その多くの情報が従業員の目に留まりにくい、あるいはスルーされていることが想定されました。

例えば、「業務用メールで施策の実施情報を一斉配信しても、業務に関する連絡の中に埋もれて開封すらされない」「ポータルサイトに情報を掲載しても、従業員が自らアクセスしない限り、それを知る機会とはならない」という状況です。中には、ポータルサイトの存在すら知らない従業員もいました。

これらの背景には、情報発信の手段が従業員の行動パターンに合っていない、あるいは従業員の目に触れやすく意識しやすいようなメッセージで届けられていないことが原因と考えられました。

要因②:従業員にとっての “自分ごと” になっていない

情報が届いたとしても、それを「自分に関係のあるもの」と捉えていなければ、関心を持って情報収集することはありません。日本総研では、健康経営のビジョンを打ち出しても、従業員がそれを “自分ごと” として受け止めていなかったことが、健康経営に対する関心を引きにくい原因の一つでした。

特に、自身の健康管理を「業務とは別のもの」と考えている従業員が一定数存在していました。彼ら・彼女らは、健康経営を「経営層や人事部だけが推進する会社の方針で、自分が担っている実務とは直接的には全く関係がないもの」と認識しているため、取り組みへの参加以前に、そもそも興味・関心すら持っていないことが想定されました。

その原因の一つとして、健康経営のビジョンが従業員にとっての具体的な行動レベルにまで落とし込んだ形で伝わっておらず、各人の業務や日常生活と結びついていなかったことが挙げられます。

要因③:従業員のニーズに合った施策になっていない

健康経営の施策が実施されていても、従業員が「参加したい」と思える魅力的な内容でなければ、実際の行動にはつながりません。日本総研では、施策が一人ひとりの健康問題や働き方に合ったものになっていないことが想定されました。

このような状況に対し、従業員の健康状態や生活環境、職種ごとの特性を踏まえた施策の設計が必要であると考えました。

要因④:関心はあっても環境の問題で参加できない

健康経営の施策に関心があっても、実際に参加する余裕がなければ、参加にも、その先の定着にもつながりません。特に、長時間労働が常態化している職場や不規則な働き方を求められる職場などでは、「参加したくても、そもそも時間が合わない」「十分な時間が取れない」という状況が生じやすくなります。

これに対しては、個人の行動変容を促すことを狙った仕掛けと並行して、業務負荷の調整や職場環境の改善など、働く環境や制度、仕組みの整備を組み合わせて推進していくことが不可欠だと考えられました。

日本総研における健康経営の組織浸透に向けた取り組み内容

日本総研では、用意した施策に対し、単に「何をどう伝えるか」ではなく「何がどう伝わったのか」、その結果「従業員がどう行動したか」に着目して取り組みを行いました。

従業員が健康経営を “自分ごと” として捉え、施策に主体的に参加するためには、どう伝わったかを意識した情報発信の方法や、抱える健康問題や働き方に合わせた施策の設計が鍵となります。そこで、以下三つのアプローチを実践しました。

① ターゲットに合わせて最適化したメッセージの設計

② ありとあらゆる手段による多面的な情報発信

③ 健康問題の原因と働き方に合わせた施策の設計

① ターゲットに合わせて最適化したメッセージの設計

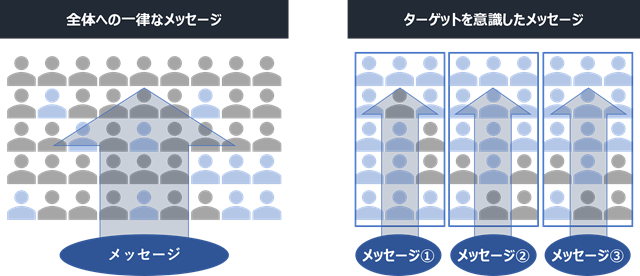

健康経営に関する情報発信をする際、従来は従業員全員に対して一律のメッセージを発信していました。しかし、この方法では、物理的には届いていたとしても、従業員が意識し、関心を持つまでには至らないことがほとんどで、会社として「健康宣言」を発信した際には、それすら知らない従業員も多くいました。

そこで、「誰に」対して「何を」伝えるかを強く意識して、メッセージを設計しました[図表2]。同じ情報であっても、伝える相手によって意識してほしいポイントが異なるため、届けるべきメッセージを変える必要があるからです。

例えば、健康経営のビジョンを広く従業員に伝える場合は、それを日常の行動レベルで理解してもらうことを目的にメッセージを組み立てました。その際、個人の働き方にまで落とし込み、業務中に感じる不調をそのままにせず主体的に解消しようとすることが、日本総研が掲げる健康経営のビジョンの実現につながることを、具体的な例とともに伝えることを意識しました。

一方、同じ “従業員” であっても管理職の場合には、健康経営を業務マネジメントの一環として捉えられるように設計しました。健康経営がチームのパフォーマンス向上に直結することを伝えた上で、現在の組織の状態と目指す状態とのギャップを明らかにし、KPIを示すことで、具体的なアクションにつなげられるようなメッセージとしました。

[図表2]日本総研における従業員に対するメッセージの設計イメージ

② ありとあらゆる手段による多面的な情報発信

最適化したメッセージなど従業員が受け取る情報の質だけでなく、情報の量にも着目しました。従来は、健康経営の情報発信を行う専用のポータルサイトへの掲載しかしておらず、従業員が自ら意識的に探さない限り、普段の業務の中で情報を目にすることはほとんどありませんでした。

そこで、ターゲットごとに最適化したメッセージが従業員の目に触れる量を最大化できるよう、ありとあらゆる手段を組み合わせて多面的に発信しました。ポータルサイトだけでなく、社内イントラネットにおける通達事項、社内での掲示、部門の公式会議体や人事研修などでも情報を発信していくことにより、普段の業務の中で自然に目に入る機会を多くつくり出していきました。

③ 健康問題の原因と働き方に合わせた施策の設計

健康経営の施策が従業員の健康問題や働き方の実態に合っていなければ、そもそも関心を持たれることはなく、参加率も伸びません。そこで、従業員が抱える健康問題と、その背景にある働き方の特性を分析し、ニーズに合った施策の設計を行いました。その際、ターゲットとなるペルソナを具体的に設定し、詳細に深掘りして分析すること、分析結果を基にして詳細に要件定義することが重要でした。

その上で、従業員が施策に参加した “最大の決め手” を調査したところ、「もともと健康問題の改善に取り組むつもりだった」に次いで、「施策の内容に関心を持った」ことが大きな理由になっていると分かりました。これは、個人の問題解決に直結すると感じられる施策ほど、参加率の向上につながっていることの裏づけにもなる結果でした。

日本総研における組織浸透活動の成果

日本総研では、健康経営の組織浸透を目指し、ターゲットに合わせた適切な情報発信や職場環境の改善といった取り組みを、継続的にPDCAを回しながら実施してきました。その結果、健康経営に対する認知や関心の向上、従業員の生活習慣の改善といった具体的な成果が表れ始めています。

変革の取り組みがスタートしてから2年ほどの中で、約半数の従業員が「健康経営に関心がある」と回答するようになり、社内のさまざまな取り組みの中でも最も関心を集める施策となっています。また、普段の業務の中で自然と「健康経営」というワードが使われる機会が増え、社内で開催されるビジネスコンテストで健康経営に着目した提案が寄せられるなど、組織の中に少しずつ根づいてきていると感じます。

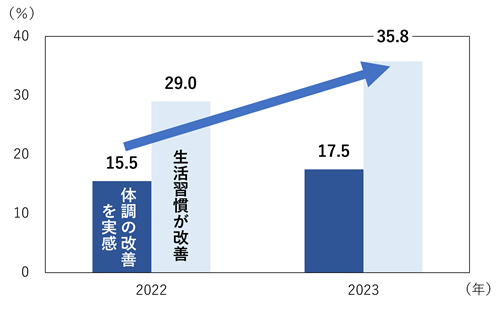

また、従業員にも具体的な変化が見られるようになりました。2023年の社内アンケートでは、健康経営の取り組みを通じて「生活習慣が改善」した従業員が35.8%、「体調の改善を実感」した従業員が17.5%と、いずれも2022年より向上しています[図表3]。

これは、単なる施策の導入にとどまらず、組織全体として意識と行動の変容が進んでいることの表れといえます。これらの成果は、健康経営が単なる一時的な施策ではなく、徐々に組織に定着し始め、一歩ずつ着実に目指すビジョンに近づいていることを示していると考えています。

[図表3]日本総研における従業員の健康意識・状態の変化

まとめ

第5回では、健康経営を通じて変革を実現するために、ロードマップの最後にして最も重要なステップ「組織への浸透」に焦点を当て、そのポイントを日本総研の事例とともに解説してきました。前述のとおり、健康経営を定着・浸透させるためには、従業員一人ひとりがビジョンを理解し、主体的に行動できる環境を整えることが不可欠です。

そのためには、従業員全員が理解しやすい健康経営ビジョンの明確化や従業員目線での施策設計、ターゲットに合わせた情報発信が重要となります。

本連載では、健康経営は経営戦略であることを一貫してお伝えし、企業がどのように健康経営を推進し、浸透・定着させるかの具体的な指針を示してきました。特に重要なのは、健康経営の施策ありきで推進するのではなく、経営目線から戦略を立て、従業員の視点に立った施策設計を行うこと、そしてPDCAを回しながら、仕組みとして組織に定着させることです。健康経営に取り組む際は、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点から企業文化として組織に根づかせていくことを意識してください。

今後、より多くの企業が独自の戦略を策定し、実行・改善を繰り返しながら健康経営を発展させていくことを期待し、本稿がその一助となることを願います。

|

大津順一 おおつ じゅんいち 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ シニアマネジャー 新卒で医療機器メーカーに入社後、一貫して技術に軸足を置き、新製品開発、事業の成長戦略策定、事業構造改革等、多くの変革業務に従事。経営コンサルタントに転身後は、戦略策定から実行まで一気通貫での支援にこだわり、数多くの企業における変革を主導した実績を有する。日本総研では、民間企業における戦略策定・実行や新規事業創出等を軸に、ライフサイエンス・ヘルスケア領域における事業創造にフォーカス。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |

|

立林 穣 たてばやし みのる 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 ヘルスケア・事業創造グループ コンサルタント 新卒で医療機器メーカーに入社後、経営コンサルタントに転身。日本総研では主にヘルスケア領域における新規事業戦略の策定・実行支援のプロジェクトに参画するほか、長年にわたり「健康経営優良法人認定制度」の運営支援に携わる。特に従業員個人の行動変容手法に着目した健康経営推進企業における健康経営施策の分析から、健康経営の推進方法とその成果に関する知見を有する。また、自社における健康経営の実践を主導した。 |