株式会社野村総合研究所

コンサルティング事業本部 経営コンサルティング部

プリンシパル 松岡佐知

最近、人事施策、人事DX施策等のパーツはそろっているが、人材戦略、人事DXの全体構想(「人的資本可視化指針」にいう経営戦略と人材戦略の独自の「統合的なストーリー」)を描くのは難しい――といった相談が寄せられることが多い。第2回では、人事戦略と人事DXを融合することにより、どのように全体構想を描くかについて提案したい。

1.人事DXの三つの段階

筆者が所属する野村総合研究所では、DXを以下の3段階で捉えている。

| DX1.0 | 既存の業務や事業の変革 |

| DX2.0 | データやデジタル技術を活用したビジネスモデルの変革 |

| DX3.0 | 社会課題の解決にまで目を向けたパラダイム変革 |

人事DXにおいても、社内の経営層、各ユーザー部門、職場マネジャー、社員を顧客と捉えて、同じような発想に基づいて変革を進めることが必要だ。各社が取り組んでいる人事DXの内容について、段階ごとに現在地評価、マッピングをしてみたい。

人事DX1.0は、電子化、自動化、データ一元化等、既存の人事業務の効率化が該当する。例えば、給与計算業務の効率化、社内問い合わせ対応へのチャットボット活用、データレイク整備等が含まれる。

人事DX2.0では、人事部門の在り方を変え、ユーザー部門との役割分担や関係性を変える。大量の人事データ分析・活用は、これまでのように人事部に人事機能・権限を集中化(中央集権化)し、人事部門のブラックボックスの中で行うことを前提としていては不可能といえる。生成AI活用を含めたより高度な人事DXに加えて、人事機能を事業部門に一部移管することで、これを実現する。

そして人事DX3.0では、「自社の経営戦略実行に必要な人材を確保する」という経営面・人事面での課題を解決することが、「国家的な労働力減少の中、より多くの働き手が、生涯キャリアを通じてスキル・能力を高め続け、活躍し続ける」という社会課題解決への取り組みそのものであることを踏まえ、自社内の人材市場と外部労働市場を接続し、人材確保力を高めていく。

現段階では、大企業の多くは人事DX2.0に取り組んでいるところだ。最近話題となっている「スキルベース組織」(3.で触れる)も織り込んだ上で戦略を練っている企業もある。しかし、人材の確保力・育成力を自社の強みとしたいと考えるならば、人事DX3.0まで踏み込んで構想したいところだ。

2.人事DX3.0に向かうための段階的ステップ

[1]内部労働市場再構築の重要性

人事DXを構想する上で、軸となるのは仕事・人材マッチングだ。例えば、キャリアサマリを策定し上司・部下間のコミュニケーションを活性化する取り組みや、キャリアコンサルタントを活用したキャリアドック等を導入する企業が増えている。ただ、こうした取り組みの結果が、社員が望む仕事の獲得、ひいては処遇向上やキャリア形成につながらないならば、社員にはもちろんのこと、人材の最適配置を図りたい会社にとっても、取り組むメリットは小さい。社員の個別ケアの先には、企業内・グループ内にスキルベースで仕事・人材をマッチングさせる内部労働市場の再構築が必要だ。

ジョブ型人事制度を導入したものの「うまくいかなかった」「期待していた変化が起こらなかった」という例は多い。その一つの理由は、定期異動をやめず、会社都合で人を配置するという日本企業の人事の根幹を変えないためだ。日本企業でもジョブ型人事制度を機能させるための前提条件は、仕事やポジションを社員同士がスキルベースで競い合う外部労働市場と接続した内部労働市場を再構築することだ。スキル・能力・キャリア意向といった「人材の情報」と、役割・ミッションや人材要件等の「仕事(職務)の情報」の二つを、仕事・人材のマッチング精度向上に向けて蓄積し活用していく。これら二つの情報が蓄積されず適切に活用されなければ、社員が自ら挑戦し、主体的にキャリアを築く力を取り込む人的資本経営を実現することは難しいだろう。

[2]内部労働市場再構築に向けた三つのステップ

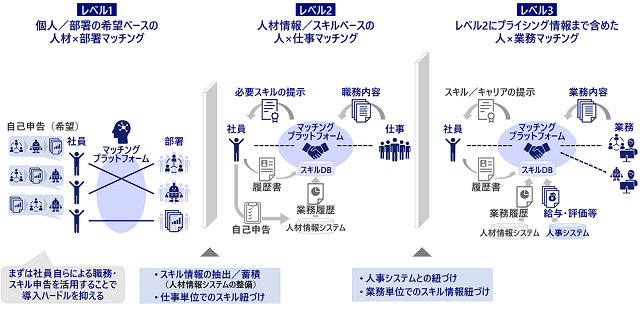

仕事・人材のマッチングを図る内部労働市場の再構築を進めるための三つのステップを[図表1]に示した。

レベル1では、社員と部署がそれぞれ希望を出し合い、仕事・人材をマッチングさせることから始める。具体的には、社内公募、FA制度等を活性化し、人事データ活用と従業員の主体性を発揮することで、従来の人事では埋もれていた人材が発掘され、部門間・職種間の異動が生まれるような仕事・人材マッチングを行う。こうした取り組みは必要とされる人事データが相対的に少なくてもよく、導入ハードルが低い。より多くの人材が挑戦できるような “市場性” を社内の人事異動プロセスの中に創り出すところからスタートする。

社内人材の “市場性” が機能し拡大し始めると、人事部門にも職場にも、仕事と人材のマッチングの精度を高めるため、さらに有効な人事データをエントリーするインセンティブが生まれる。仕事の情報については、職務内容、スキル・能力要件の記述が進み、職務定義書や社内外の求人広告情報がより的確に候補人材にアピールできるようになる。人材の情報については、過去の経験、既に保有するスキル・能力に加えて、今後に向けたポテンシャル、性格や今後のキャリア意向等を捉えるデータの蓄積が進む。こうなればレベル2として、蓄積した情報を基に現場部署が人材を求めている職務につき、テクノロジーによってレコメンドを出し、マッチングを支援できるようになる。従業員は、外部に機会を求めて転職しなくても、自らのキャリアを棚卸しし、CV(職務経歴書)を書き、自社内でより良いポジションや仕事を獲得しようと意識が変わる。

社内労働市場が仕事と人材をスキルベースでマッチングさせる “市場” として本格的に機能するようになれば、レベル3として内部労働市場と外部労働市場の接続が見えてくる。具体的には、従来社内向けのものであったスキル定義に一般的・汎用的スキル、能力定義を取り込み、同じ職務に対して社内外人材を一体的に競争させることができるほか、職務をタスク・プロジェクトに分解した上で外部市場価値やニーズの高さ等を反映したプライシング情報などを取り込み、OB・OG、フリーランス等も含めたより粒度の細かい形で内外からの柔軟な人材調達が可能となる。

[図表1]内部労働市場の再構築のステップ(マッチング高度化)

将来的に人材確保力を最も効果的に高める策は、社員が社外に転職しなくとも、転職するのと同様かそれ以上の競争・成長機会を社内市場で獲得できる状態、競争を経て希望する仕事・ポジションを得て処遇される状態を実現することだ。「人材を囲い込み離職を防止する」という発想ではなく、「社外に出るよりこの会社で働き続ける方が自らのキャリアにとってより良い」というメリットを提供することが、今後一層、人材確保力の維持・向上を図るためのカギとなる。

こうした内部労働市場をプラットフォームとして整備することで、たとえ経営戦略が変化し戦略分野自体が変化したとしても、これらの変化と合致した方向性で、社員に主体的なスキルアップと異動を動機づけ、結果的に事業ポートフォリオに連動した人材ポートフォリオの変化を会社と人材が協働して実現させることができるようになっていく。

3.スキルベース組織、日本型雇用システム3.0の可能性

ここで、最近話題となっている「スキルベース組織」について少し検討を加えたい。第1回の冒頭で、人的資本経営の示す方向性として、「失われた30年」から脱出するため、全体として日本型経営、特に「日本型雇用システム」の改革が求められていると述べた。日本では日本型雇用システムの改革とは、いわゆるメンバーシップ型雇用をやめ、ジョブ型雇用に移行することであると認識されがちだ。実際、2024年8月には、内閣官房「ジョブ型人事指針」が発表され、「日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進める」と宣言した。

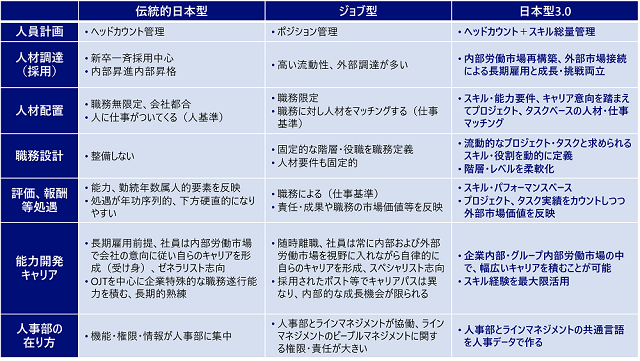

一方で、「スキルベース組織」とは、硬直的なジョブ型雇用へのカウンタープラクティス(問題に対処するための対抗的な取り組み)である。スキルベース組織は、簡単に言えば、職務を業務・タスクに要素分解する、人材のスキルを可視化する、そしてその上で、業務・タスクと人材をマッチングさせる考え方だ。慢性的な人手不足の中では、いくら社内のジョブを明確化しても、それを担える人材を見つけることは難しい。そこで、仕事と人材をより精緻にマッチングしようとしている。日本企業がジョブ型雇用への移行を進めようとするタイミングで、こうした限界を感じたグローバル企業はジョブ型雇用を反省し、その先に進もうとしていることに注意したい。日本企業の現状とスキルベース組織は、[図表2]のように比較できる。

[図表2]日本企業の現状とスキルベース組織

筆者は、この状況について以下のように提案したい。日本企業にとって、日本型雇用システムを捨てることのみが選択肢ではない。グローバル企業と比して周回遅れの立場を生かし、ジョブ型雇用の中で変革の装置として使える部分は道具として利用しつつも、日本型雇用システムから生まれた強みを活かし、独自の雇用システムに進化させることができる。

日本型雇用システムの強みといえば、例えば、人材を自社・グループの内部市場に長くとどめて、幅広いスキル・経験を積ませ、結果として本人の想定以上に大きなキャリアを形成することができるインターナルモビリティ(内部配置転換)の力(これは経営人材育成の力そのものである)や、職務定義に縛られず、本人の能力に応じて柔軟にタスク、プロジェクトをアサインし、組織階層も柔軟化するような役割付与の仕方で人材を生かす力が挙げられる。いずれもジョブ型雇用では難しく、日本型雇用システムならではの強みといえる。

私たちは、やみくもにジョブ型雇用の導入・運用を進めるのではなく、自社の経営戦略に貢献する独自の人材戦略を構築することが求められており、そこでは巧みに「(伝統的)日本型雇用」「ジョブ型雇用」「スキルベース組織」の強みを使いこなす柔軟さを発揮していきたいところだ。その意味で、目指すべきところは「日本型雇用システム2.0」としてのジョブ型雇用ではなく、これを進化させた「日本型雇用システム3.0」でありたい[図表3]。

[図表3]日本型雇用システム3.0のイメージ

以上、第2回では、人事データ活用を人材戦略の柱とする人事DX全体構想の描き方について解説した。第3回では、人事DX構想実現のための課題について考えてみたい。

|

松岡佐知 まつおか さち 株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 経営コンサルティング部 プリンシパル 京都大学法学部卒業、London School of Economics and Political Science修士課程修了(MSC in International Employment Relations and Human Resource Management)。雇用システムの理論を中心に学ぶ。専門領域は、人材戦略策定や開示等人的資本経営、雇用・労働政策に関する調査・提言。一般社団法人ピープルアナリティクス & HRテクノロジー協会 上席研究員、人的資本経営の導入と実践ワーキンググループグループリーダー。 |