|

三菱マテリアル株式会社 執行役常務 CHRO 野川真木子 のがわ まきこ |

1994年3月一橋大学社会学部卒業。同年4月花王株式会社入社、1999年8月ヒューイット・アソシエイツ(現キンセントリック・ジャパン合同会社)入社、2001年9月ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社入社、2012年4月日本アイ・ビー・エム株式会社理事 GTS事業人事、米国 IBMコーポレーション出向を経て、2015年6月同社執行役員 GBS事業人事、2016年8月スリーエムジャパン株式会社執行役員人事担当、2021年3月三菱マテリアル株式会社入社、同年4月執行役員人事部長、2022年4月執行役常務戦略本社人事戦略部長を経て、2023年4月より現職。

「組織は人である」を信念に、変革に邁進

野川真木子氏が三菱マテリアルの執行役員人事部長に迎え入れられた2021年当時、同社は経営改革の最中だった。

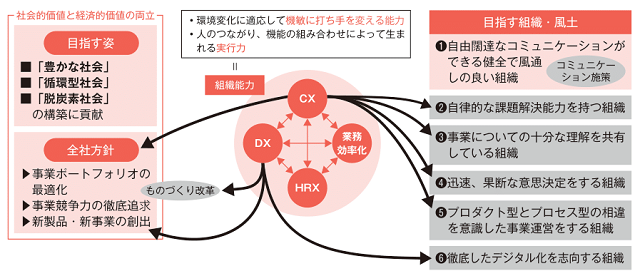

2017年に発生した子会社の品質不正問題を契機に、ガバナンスと組織能力の強化に力を注いでいた同社は「目指す組織・風土」を定義し、その実現を加速するために、「四つの経営改革」を打ち出した。そのうちの一つがHRX(Human Resources Transformation)である[図表]。

[図表]四つの経営改革のイメージと概要

① CX(Corporate Transformation)

最適なグループ経営形態(組織・経営管理)への改革。「グループ戦略を司る本社」と「高度化・効率化を担う本社間接機能部門」と「自律経営を行う強い事業部門」の組み合わせを目指す

② DX(Digital Transformation)

データとデジタル技術活用による改革により、ビジネス付加価値・オペレーション競争力・経営スピードの向上を図る

③ HRX(Human Resources Transformation)

変化に適応する自律的な人材の確保・育成に向けた人事制度、働き方の改革。新たな仕事の仕方や価値観、外部の視点や人材を積極的に取り入れながら、過去150年かけて築いてきた当社の強みと融合することによって、複雑化する事業環境における市場競争力の維持向上を図る

④業務効率化

組織、仕事(のやり方)の見直しおよび働き方の見直しにより、企業価値向上につながる業務への集中とコストダウンの徹底を実践し、「事業競争力の徹底追求」を図る

HRXで目指したことの一つ目が、事業競争力の徹底追求と役割の明確化、CX(Corporate Transformation)を実現していく中での遠心力と求心力のバランス維持であり、それを実現するための主な施策として、管理職層対象の「職務型人事制度」と「次世代経営人材育成」の仕組みを導入した。二つ目は、同社の「目指す組織・風土」にも掲げている “変化への適応、自律的に課題に取り組む能力、会社とともに成長していこうとする意識の醸成と行動の推進” を目的として、「社内公募制度」の導入や研修体系の刷新を行った。三つ目が、多様な個性を認め合い尊重する組織風土の醸成による新たな価値創造と持続的成長の実現であり、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン施策を積極的に展開している。

組織・風土を刷新するには大胆な改革が必要だ。ビジョンを打ち出すことはできても、それを実行するのは容易ではない。しかも同社は2021年に創業150年を迎えた日本の伝統ある大企業であり、旧習を改めることさえ簡単なことではない。

変革には新しい取り組みも多く含まれたため、外部から野川氏が招かれた。野川氏が入社した時点で、いくつかの主な施策について議論は始まっていたが、四つの経営改革の中の人事変革(HRX)については、全体像を描きながらそれぞれの施策の細部を詰めていくのはこれから、というフェーズだった。

「2021年中に導入に向けた準備を整え、1年後の2022年4月には職務型人事制度を含む変革を実行するというスケジュールだけは確定していました」と語る。

就任早々、約1年という時間軸であらゆる制度を刷新するのは至難の業である。職能資格制度から職務型人事制度に移行するだけでも、制度の細部設計と役員会議での討議、対象社員への説明まで膨大な時間を要するはずだ。また、野川氏はこれまでゼネラル・エレクトリック(GE)やIBM、3Mなど、長らく外資系企業の人事畑を歩んできた。当然、外資系企業とは勝手が違うことも多く感じたであろうことは想像に難くない。

そんな野川氏を変革へと突き動かしたものは何か。一つは同社の経営陣の改革への熱意だった。

「面談での会話の中から、会社をもっと良くしたい、変えていこうという情熱を感じました。『経験のある人材を外部から連れてくれば変わるだろう』としか考えていない経営者は、話をすればすぐに分かりますが、当社の経営陣はそうではありませんでした。信頼ができると思いましたし、一緒に変革に携わりたいと思いました」

もう一つ、野川氏には長年の強い思いがあった。

「『組織は人である』という信念をずっと持ち続けてきました。日本社会や日本企業がもっと元気になるには『人を強くし、良くすること』が今こそ必要ではないかと感じていました。『縁があれば日本企業に戻って、自分のこれまでの経験を活かして組織に貢献したい』と40代後半ぐらいから考えており、日本企業に戻るなら今まで経験したことがない業界、これまでとは全く異なる環境で仕事をしてみたいと思っていました」

経験したことがない業界と環境にあえて飛び込もうとする飽くなき挑戦意欲、そして人事に対する強い信念は、どのように育まれたのだろうか。その原点は「日本企業に戻る」と野川氏が言うように、最初に入社した日本企業での人事の経験に端を発している。

サークル経験から「組織は人」を学ぶ

営業の最前線から人事のキャリアへ

野川氏は大学を卒業した後、花王に入社した。職種別採用が一般的ではない時代だったが、当初から人事への配属を希望していたという。人事の仕事を志すきっかけは学生時代のサークル活動であるオーケストラでの経験だった。オーケストラの編成は一般的にはだいたい80人、大編成になると100人近くの大所帯になる。その活動の中でさまざまな人間模様を見てきた。

「メンバーは大学1年生から4年生までいますし、大学生になってから楽器を始めた初心者もいれば、プロ級の腕前の経験者もいます。その中で、演奏が上手で個人プレーが得意な人がいる一方、楽器演奏は発展途上ながらも自ら進んでオーケストラ運営上の大変な仕事を引き受けてくれる人など、いろいろな人がいました。学年ごとに役割がありましたが、学年を問わず、協調的な人、カリスマ性がある人、周囲を動機づけるのがうまい人など、リーダーシップの在り方も人それぞれでした。オーケストラに限ったことではありませんが、『組織の力を引き出すのは、結局 “人” なんだ』と痛感する場面を何度も見てきました。組織のパフォーマンスは『一人ひとりの行動を最大化し、それをチームとしての成果に活かせるか次第』だと感じていましたし、そうした組織と人とが織りなすアウトプットへの効果に興味を持ち、組織と人の行動に焦点を当てたテーマを取り上げるゼミを専攻しました。その影響もあり、就職活動では人事の仕事を希望しました」

しかし、花王での最初の配属先は販売子会社の支店での営業担当だった。本社の人事担当とキャリア面談があると「面接では人事の仕事をやりたいと言っていたのに」と、希望していない仕事への配属について不満を口にしたこともあった。しかし、今になって思えば「会社と消費者の接点である最前線の仕事に携わり、自社製品と市場との窓口に当たる営業の仕事を通じて、社会人として、ビジネスパーソンとしてのマインドセット養成につながる経験ができて、本当に良かった」と振り返る。

その後、本社人事部の人事企画に異動。人事制度の改定や就業規則の変更、各種制度の運用など、全社の人事諸制度全般を手掛ける業務を担当。さらに海外人事業務の担当では、日本から海外現地法人へ赴任する駐在員の処遇制度の改革にも力を注いだ。その際に外部の人事コンサルティングファームとのプロジェクトで一緒に仕事をしたことを契機に、さまざまな会社の制度設計に携わる人事コンサルタントという仕事に興味を持ったことが、外資系人事コンサルタントへの転職につながる。

取材・文:溝上憲文(ジャーナリスト)

※後編は2024年9月19日に公開予定です。