中山尚美 なかやま なおみ

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット HR第3部

1.はじめに

[1]サクセッションプランの重要性

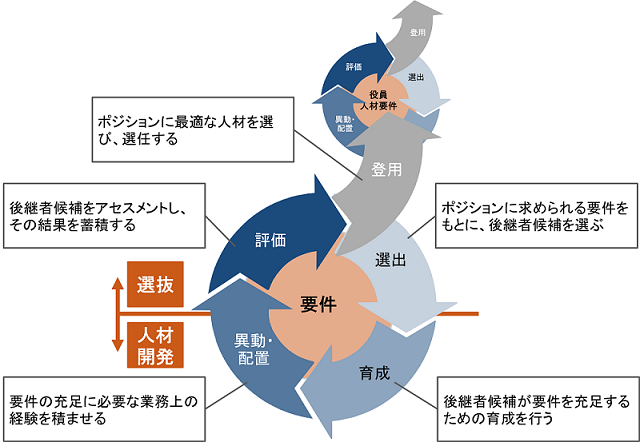

本連載ではサクセッションプラン(後継者計画の策定・実施。以下、サクセッション)を、「人材要件に基づき、後継者候補を選出し、育成、評価、登用する仕組みを構築し運用する取り組み」と定義している[図表1]。これまで2回の連載を通じて、当社が実施した経営人材サクセッションに関するサーベイの主要な結果と、そこから浮き彫りになった課題について述べてきた。

サクセッションを実施する目的は、社長や経営陣幹部といった会社の重要なポジションにおいて、最もふさわしい人材への引き継ぎを確実に実現することである。経営のかじ取りを担う社長や経営陣幹部の判断や影響力によって、会社は長期的に成長を続けることもできれば、企業価値を大きく毀損させてしまう場合もある。したがって、その候補者を選び、育成するサクセッションが会社の維持・成長のために重要かつ不可欠な取り組みであることは、言を俟つものではない。

[図表1]サクセッションプランの全体像

[2]コーポレートガバナンス・コードの要請

このように、サクセッションは重要かつ不可欠であるからこそ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指すコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)※1にも言及されている。本連載の第1回・第2回でも触れたとおり、CGコードは2015年に導入され、既に7年が経過している。その間に2度の改訂が行われ、サクセッションや指名委員会、選任・解任に関する補充原則も段階的に拡充されてきた。

CEO(最高経営責任者)の選解任については、CGコードにも「会社における最も重要な戦略的意思決定である」と明記されている(補充原則4-3②)。サクセッションは、その選解任イベントの前段階で行われるもので、選解任とは不可分である。そのため、取締役会はCEO等のサクセッションの策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきであると求められている(補充原則4-1③)。さらに、2021年のCGコード改訂では、サクセッションが指名委員会の検討事項に含まれることがあえて明確化された(補充原則4-10①)。

2.サクセッションに関する日本企業の現在地

[1]日本企業の取り組み状況

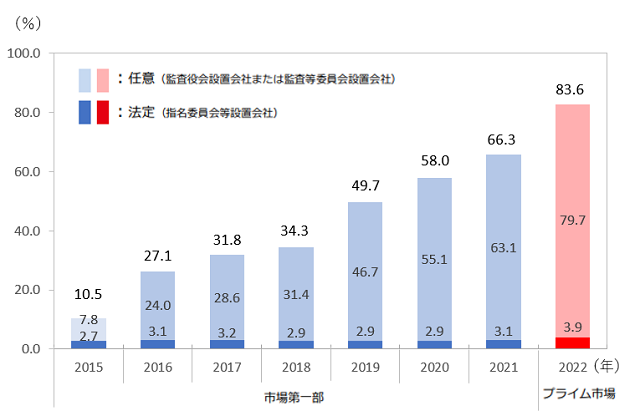

東京証券取引所(以下、東証)が公表した2022年7月14日時点のCG報告書の分析結果※2によると、サクセッションに関する補充原則(4-1③)についてコンプライ(遵守)したのは、プライム市場上場会社1837社のうち80.08%、スタンダード市場上場会社1456社のうち51.10%であった。また、法定・任意の指名委員会の設置率は、プライム市場上場会社で83.6%(法定3.9%、任意79.7%)、スタンダード市場上場会社で34.7%(法令0.8%、任意33.9%)となっている。これらのコンプライ率は年々高まっており、日本企業のサクセッション関連の取り組みは進展していると見ることもできる[図表2]。

[図表2]法定・任意の指名委員会の設置状況

資料出所:東京証券取引所「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2023」(2023年3月)

しかし、本サーベイの結果からは、社長や経営陣幹部のサクセッションにおける各プロセス(要件策定、後継者候補の選出、育成、評価)のいずれを見ても、取り組みは概して道半ばである状況が浮かび上がった。また、指名委員会や社外取締役の関与の薄さも明らかとなっている。

なお、CGコード全体に対する日本企業の取り組みについては、「形式から実質に深化」させることが昨今の課題となっている。しかし、本サーベイの結果を見る限り、サクセッションに関しては、「実質への深化」が行えている企業は一部であり、多くの企業でいまだ「形式」を十分整えられていない状況であると思われる。

[2]サクセッションの取り組みが進展しない理由

では、なぜサクセッションにおいて、「形式」の整備や充足が進んでいないのだろうか。

(1)理由1:サクセッションや選任は、現社長(または会長)の専権事項という認識

一つ目の理由は、既に第2回でも述べたとおり、これまでの日本企業では次期社長のサクセッションや選任は、現社長(または会長)の専権事項という認識が一般的であり、その考え方がいまだ根強いことにある。「次の社長にふさわしいのは誰か、現社長が一番よく分かっている」といった考え方は、もちろんすべてが否定されるものではない。しかし、経営環境の変化が激しく、不確実性が高まる中、事業を取り巻く機会とリスクはますます多様化し複雑化している。いまや、どれほどすばらしい社長であっても、「1人」で正しい答えを出せる保証はどこにもない。また、株主への説明責任が求められる中で、判断の基準や理由は現社長の頭の中にしかないという透明性の低い状況は、もはや通用しない時代である。そのため、社長の専権事項という長年の慣行に対し、変革が迫られているのである。

なお、CEO選任に関する日本企業を対象とした実証研究※3によれば、同じ組織での在職期間や取締役在任期間、地縁、出身大学などの点でCEOとつながりを持つ候補者は、次のCEOに任命される可能性が高いことが分かっている。これは、つながりによって得られる関係性が情報の不確実性や曖昧性を減らすだけでなく信頼や相互理解のレベルを高め、その結果が選任に影響を与えることを示唆している。このような慣行や決定の傾向があるからこそ、本当にそれは適切か、何か問題はないかを確認する「独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会」(補充原則4-10①)の役割が重要なのである。

(2)理由2:指名委員会の役割に対する理解不足や誤解

しかし、この指名委員会の役割に対する理解不足や誤解があることが、サクセッションの整備が進まない二つ目の理由であると思われる。この理解不足や誤解には主に二つのパターンが見られる。一つは、上述した「社長の専権事項」という考えが、社長のみならず社外取締役にも根強いケースである。「自社のことをよく知らない社外取締役が介入するべきことではない」という考えが社長、社外取締役の間で一致すると、指名委員会は社長の判断を追認するのみという儀式的な状況を許してしまう。もう一つは、社外取締役が要件や人選案の作成といった人事の執行業務を主導しようとするケースである。本来の社外取締役の役割は、「透明性や客観性をもった適切な基準とプロセスがあるか」「株主等のステークホルダーに説明可能な状況であるか」などを監督し助言することである。それが執行への過度な介入とみなされると執行側の抵抗感が増し、社長の専権事項という慣行を守ろうとしてしまうのではないだろうか。

(3)理由3:情報の秘匿性と交代の頻度の問題

サクセッションにおいて「形式」の整備や充足が進んでいない三つ目の理由は、サクセッションならではの情報の秘匿性と交代の頻度の問題に基づく。これまでは現社長の専権事項であったことを背景に、基準や判断根拠を明記した記録や文書が存在しなかった企業がほとんどである。また、特に社長交代の場合は、取引先や株価への影響も生じ得るため、社内でもごく限られた関係者しか関わってこなかったことが通例となっていた。さらに、交代は毎年行われるものではなく、社長であれば4年や6年、またはそれ以上の年月に一度のイベントとなるため、社内にノウハウが蓄積されにくい。近年はCG報告書や統合報告書における情報の開示も少しずつ増えてはいるものの、機密性の高い情報のため、開示内容はエッセンスや無難な内容にとどまっている。このような状況を背景に、サクセッションへの取り組み方が分からず、何をどう進めてよいのか迷う企業が相当数存在しているものと思われる。

3.日本企業のとるべき対応

サクセッションの各プロセスや施策レベルで今後取り組むべき課題については、第1回・第2回でそれぞれ述べたとおりである。

第3回の本稿では、今回のサーベイを通じて、日本企業ではまずは「形式」を整える状況であることが浮かび上がった結果を受け、形式の整備・充足の観点から日本企業がとるべき対応を挙げていく。

[1]サクセッションの運用体制を整える

繰り返しとなるが、サクセッションは、「人材要件に基づき、後継者候補を選出し、育成、評価、登用する仕組みを構築し運用する取り組み」である。この全体のプロセスを社長の専権事項とせず、指名委員会の関与・助言を得ながら運用できる体制を作ることが、最初に着手すべきことである。

サクセッションの各プロセスに関与するのは、社長をはじめとした執行側、指名委員会、そして事務局である。それぞれが何を役割とし、どのプロセスで、何にどこまで関与するのかといった役割分担を整理するのが運用体制づくりである。例えば、要件の策定においては、社長および執行側が事務局サポートの下に起案し、指名委員会はその内容をチェックし、必要があれば差し戻す。後継者候補の育成計画作成や育成も、社長をはじめとした執行側が起案・実施し、指名委員会はその計画内容と実施状況をチェックするなどである。このような役割分担と実施事項が決まると、指名委員会を年間で合計何回実施すべきかが見えてくる。

なお、サクセッション関連の事務局は、一般的に人事部門が担うことが多いが、検討すべき内容は経営の根幹に関わっている。特に要件を作る際は、中期・長期の経営戦略や経営計画との整合が重要であるため、情報の秘匿性に配慮しながらも、経営企画部門と連携することが望まれる。また、取締役会への報告事項となり得るため、取締役会事務局やコーポレートガバナンス担当部門との連携も必要となる。

[2]ロードマップを描く

今回のサーベイで、後継者候補の質も量も不足しているという課題が明らかになったことは、第1回で述べたとおりである。この解決に臨むためには、経営者レベルの人材の質と量の確保には相当の時間がかかるという現実に、正面から向き合うべきである。

そこで、次の交代までの時間軸を仮設定し、その間のいつ、何を行うべきかをロードマップとして描くことが必要となる。まずは社長の計画を作り、その考え方や期間を基に経営陣幹部のロードマップに展開していく。なお、社長が内部昇進ではなく、親会社等から派遣される場合は、経営陣幹部のロードマップのみを作成することとなる。

ロードマップでは、次の交代までの時間軸を仮設定する。例えば、6年と仮置きし、その間のロードマップを公表している企業もある。このように時間軸を設定すれば、交代時期における経営環境の想定がある程度可能になり、要件を描く前提を置くことができる。また、交代までの期間が明確になることから、育成の施策や候補者の絞り込みをより意図的・計画的に行いやすくなる。

[3]育成や評価に活用可能な要件を作る

要件は、候補者選びや育成、評価の基準となるものであり、この基準が曖昧であったり、誤っていたりすると、選び方や育て方もおのずと不明瞭になってしまう。社長や経営陣幹部のサクセッションの成否は、要件の定義次第と言っても過言ではない。

要件において特に重要なことは、会社のパーパスや経営理念、中期・長期の経営戦略の方向性と合致させることである。特に社長の要件を作る際は、長期のビジョンや戦略を丁寧に紐解いて、次の社長が臨むべき課題は何か、どのような役割が求められるかを描いていく必要がある。例えば、厳しい環境下での生き残りと立て直しなのか、企業価値を高めるための事業ポートフォリオの抜本的な見直しなのか、新たな市場への積極的な展開なのかなど、課題によって必要な役割が変わり、求められるコンピテンシーや知識・スキル、マインドセット、経験は異なる。この内容を明文化し、社長や指名委員会の共通理解とすることが必要である。

なお、CGコードには「最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)」(補充原則4―1③)と記載されており、「等」に目が留まらず、対象はCEOポジションだけだと狭義にとらえられているケースがある。しかし、サクセッションを通じて次世代を育成し、最適な人材を選ぶことは、CEOに限らず経営陣幹部においても同様に必要なことである。さらに、変化が激しく複雑な経営環境においては、経営者には広範で多様な能力が求められる。それを社長1人でやり切るには限界があるため、社長を支える経営陣幹部を含めたトップマネジメントチームとしての要件全体をとらえ、社長と経営陣幹部が適切に役割分担をしながら、総体として要件を満たすという考え方が必要となってくるのである。

4.まとめ

経済産業省による「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)において、2022年の改訂で「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関する指針」※4は、さらに内容が充実化され、別冊となった。この中では、七つのステップに分けてサクセッションの策定・運用に取り組むべきとされているが、その一つ目と二つ目が「後継者計画のロードマップの立案」と「あるべき社長・CEO 像と評価基準の策定」である[図表3]。本稿では、サーベイの結果、いまだ形式が整わない企業が多いことを踏まえ、まずは運用体制を整えた上で、一つ目と二つ目のステップについて紹介した。その上で、三つ目のステップである「後継者候補の選出」の実施がようやく可能になるのである。

[図表3]後継者計画の策定・運用に取り組む際の七つの基本ステップ

| ステップ | 主な内容 |

| 1 | 後継者計画のロードマップの立案 |

| 2 | 「あるべき社長・CEO像」と評価基準の策定 |

| 3 | 後継者候補の選出 |

| 4 | 育成計画の策定・実施 |

| 5 | 後継者候補の評価、絞込み・入替え |

| 6 | 最終候補者に対する評価と後継者の指名 |

| 7 | 指名後のサポート |

資料出所:経済産業省「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画 の活用に関する指針」-コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 (CGSガイドライン)別冊-

本稿では、第1回・第2回で紹介したサクセッションに関するサーベイ結果を概観し、日本企業がとるべき対応について述べた。なお、日本企業のサクセッションの取り組みは進展の途上にあることから、当社では今後も継続的に本サーベイを実施し、動向・推移を把握していく。さらに、女性役員登用や人的資本経営など今日的なトピックにも触れ、多くの日本企業においてサクセッションの進展に活用していただけるよう結果を紹介する予定である。

【参考情報・参考文献】

1.東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(2021年6月11日)

2.東京証券取引所「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2023」(2023年3月)

3.Wiersema, Margarethe F; Nishimura, Yoichiro; Suzuki, Katsushi,“Executive succession: The importance of social capital in CEO appointments” Strategic Management Journal, May 2018

4.経済産業省「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関する指針 ―コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)別冊―(2022年7月19日)

|

中山尚美 なかやま なおみ HR第3部 プリンシパル 複数のコンサルティング会社および事業会社において、組織人事領域に従事。2018年より現職にて、役員指名・報酬、サクセッションマネジメント、コーポレートガバナンス、人的資本経営など、経営強化のための組織人事コンサルティングを提供。 |

|

黒木喜夫 くろき よしお HR第2部 シニアマネージャー 2007年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社入社後、一貫して組織人事コンサルティングに従事。役員指名・報酬領域における支援の他、基幹人事制度の改定、グループ人事制度の統合支援などを実施。 |

|

寺田京平 てらだ きょうへい HR第3部 シニアマネージャー 自動車メーカー人事部門での約16年間の在籍を経て、2019年末に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社。役員指名・サクセッションマネジメント構築に関する支援のほか、基幹人事制度の改定、人的資本経営の高度化支援などを実施。 |