黒木喜夫 くろき よしお

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット HR第2部

1.はじめに

近年いっそう早く激しく変化する経営環境や、コーポレートガバナンス改革の進展および人的資本経営や開示に関する新たな要請等の下、社長・最高経営責任者(CEO)をはじめとした経営人材サクセッションプラン(後継者計画の策定・実施。以下、サクセッション)の重要性がいっそう高まっている。

しかし一方で、サクセッションについて企業が積極的に情報開示することは少なく、その実態を定量的に示した調査も少ない状況にある。このような情報不足が、企業各社のサクセッションへの取り組みを停滞させている側面があると推察される。

そこで当社では、2022年11月に各企業におけるサクセッションの取り組みの進展に役立てていただくことを目的に、日本企業の取り組みを把握する「経営人材サクセッション・サーベイ」を実施した。本サーベイは、サクセッションに関する企業の課題・実態に踏み込むべく、実務において直面する課題やとり得るアクションなど具体的な選択肢を中心に設問を設計した。

今回は3回にわたって、結果の概要、企業が検討すべき課題、実効性を高めるための要諦について解説する。

なお、本連載では、「人材要件に基づき、後継者候補を選出し、育成、評価、登用する仕組みを構築し運用する取り組み」としてサクセッションを位置付ける。

2.調査概要

本サーベイは、2022年11月にプライム市場上場企業に加え、売上高500億円以上のスタンダード市場上場企業および非上場企業の計約4000社を対象に調査し、計111社から回答を得た。社長・経営陣幹部それぞれにおけるサクセッションの実施状況に加えて、役員の人材要件(思考・行動、マインド、知識・スキル、経験)や、後継者候補の選出に関する事項、後継者候補の育成、対象ポジションへの登用に関する各事項について、具体的な内容を調査した。

第1回では、サクセッション全体の実施状況と課題感に加えて、人材要件および後継者候補の選出に関する事項を取り上げる。なお、本稿での数値データは小数第1位を四捨五入し表示している。

3.サクセッションの実施状況と課題感

[1]サクセッションを実施している企業における対象ポジション

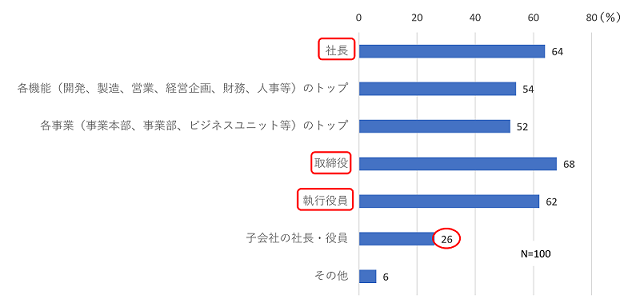

回答企業の60%以上が「社長」「取締役」「執行役員」を、50%以上が「各機能のトップ」「各事業のトップ」をサクセッションの対象ポジションとしている[図表1]。コーポレートガバナンス・コードで対応が求められている「社長」だけでなく、「経営陣幹部」を対象ポジションに含めるケースが多い様子がうかがえる。また、「子会社の社長・役員」を対象ポジションとしている企業も26%ある。

[図表1]サクセッションの対象ポジション

[注]比率は小数第1位を四捨五入し表示している。

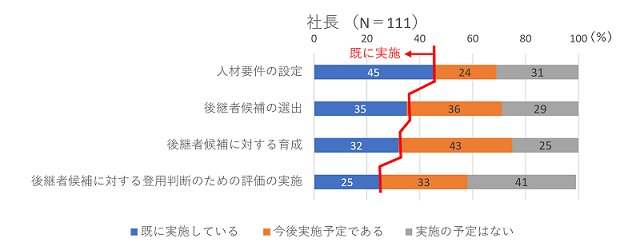

[2]対象ポジションごとの実施状況

社長におけるサクセッションの実施状況については、「人材要件の策定」「後継者候補の選出」「後継者候補に対する育成」「後継者候補に対する登用判断のための評価」のすべてのプロセスについて実施している企業は、全体の4分の1程度にとどまっている。このことから、いまだ多くの企業においては、サクセッションのプロセスを整備するにとどまり、その実効性を高めるには至っていない状況と推察される。

一方、経営陣幹部におけるサクセッションは、社長に比べて全項目で実施している比率が高くなっている。社長のサクセッションはコーポレートガバナンスにおいて肝となる重要テーマであるが、その具体的なプロセスを整備して運用することは、経営陣幹部に比較してハードルが高くなっている様子がうかがえる[図表2]。

[図表2]サクセッションの各項目の実施状況(社長/経営陣幹部)

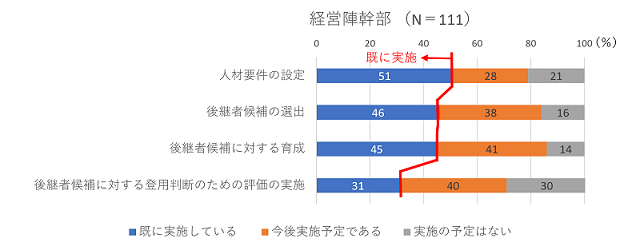

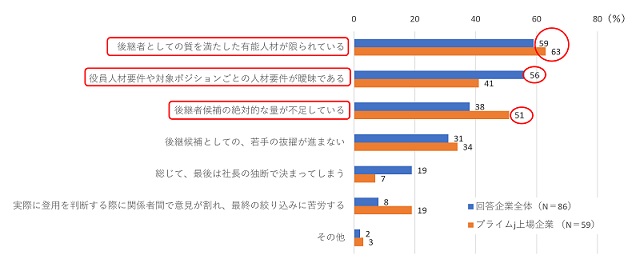

[3]サクセッションに関する課題感

課題感(複数回答)としては、「後継者としての質を満たした有能人材が限られている」(59%)、「役員人材要件や対象ポジションごとの人材要件が曖昧である」(56%)の順に多い。また、プライム上場企業においては、「後継者としての質を満たした有能人材が限られている」(63%)に次いで、「後継者候補の絶対量が不足している」(51%)の回答も多い[図表3]。多くの企業で後継者候補の人材の「質」の面に課題感があり、サクセッションのプロセス全体を整備した上で、早期からの後継者候補の選出ならびに計画的育成が強く求められる状況と考えられる。

[図表3]サクセッションの全般的な課題(複数回答)

4.人材要件

人材要件については、「思考・行動」「マインド」「知識・スキル」「経験」の各観点について、今後重要度が増すと想定される内容を調査した。本稿では「思考・行動」「知識・スキル」の結果を紹介する。

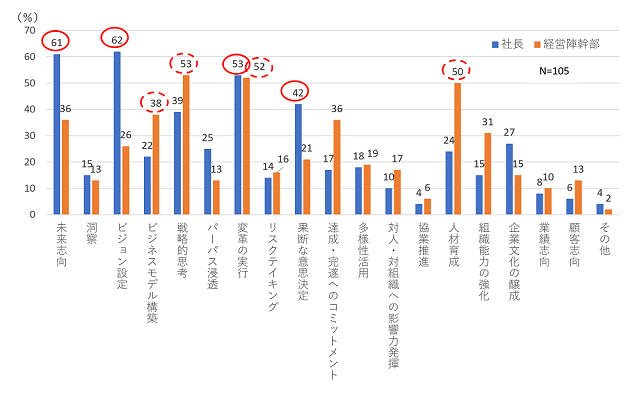

[1]思考・行動

「従来に比べて重要度が増すと想定される思考・行動」の要件(複数回答)として、社長については、「ビジョン設定」(62%)、「未来志向」(61%)、「変革の実行」(53%)の順に多く、すべて過半数であった。また、社長と比べて、経営陣幹部に重視されているものは、「戦略的思考」(53%)、「変革の実行」(52%)、「人材育成」(50%)、「ビジネスモデル構築」(38%)、の順であった[図表4]。

社長に対しては、既存の概念にとらわれずに、中長期的な時間軸でのあるべき姿を見極める必要性が要件にも強く現れている。一方で、経営陣幹部には「実行」に伴う思考・行動も意識していることがうかがえる。

このように、社長と経営陣幹部で異なる要件が求められているということは、有能な経営陣幹部が、そのまま社長として活躍できるとは限らないことを示唆している。したがって、次世代の社長候補に、経営陣幹部のうちに社長に求められる要件の習得・発揮の機会を与え、取締役会や指名委員会は社長としての活躍の可能性を見極めることが求められる。そのためには、権限委譲の上、意図的なストレッチアサイメントを実施し、上位方針の実現のために最後までやり遂げるだけでなく、自らが会社の将来の絵姿を描き、責任をもって決断する経験を積ませる機会を後継者候補に与える必要もあるだろう。

[図表4]従来に比べて重要度が増すと想定される思考・行動の要件(複数回答)

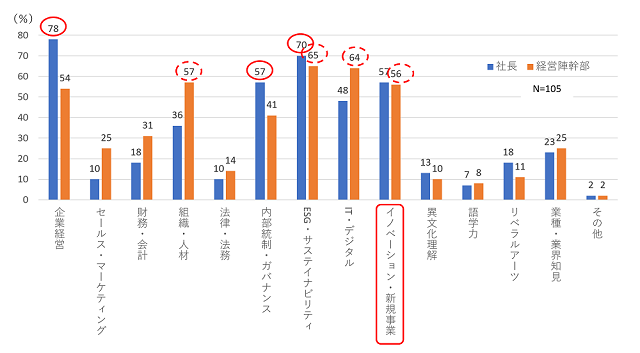

[2]知識・スキル

「従来に比べて重要度が増すと想定される知識・スキル」の要件(複数回答)は、社長については、「企業経営」(78%)、「ESG・サステナビリティ」(70%)、「イノベーション・新規事業」「内部統制・ガバナンス」(いずれも57%)の順に多く、すべて過半数の回答があった[図表5]。環境・社会・企業統治(ESG)など昨今の経営課題の潮流に加えて、経営の難易度の上昇、イノベーション経営への必要性の高まりなどが要件に反映されていると推察される。

こうした知識・スキルについては、内容がいっそう高度化しており、意識せずとも業務を通じて身に付くものでは必ずしもなくなっている。短時間の研修だけで経営判断に使えるレベルまで知識・スキルを習得することは難しく、後継者候補には自律的なインプットを促すとともに、継続的なトレーニングの機会を提供することが求められる。さらには、将来必要なものとして中長期視点で早い段階から要件を提示して、習得を促すことも重要となるだろう。

[図表5]従来に比べて重要度が増すと想定される知識・スキルの要件(複数回答)

5.後継者候補の選出

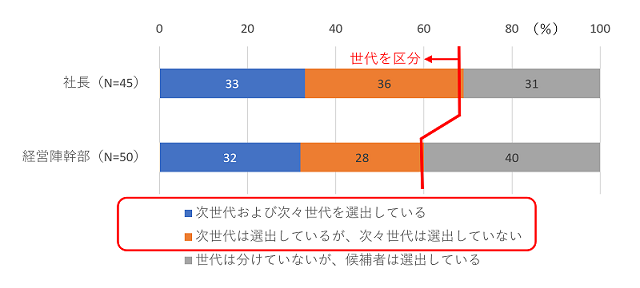

[1]選出の範囲

後継者候補を選出している企業において、次世代、次々世代と世代を分けて後継者候補を選出している企業が社長で69%、経営陣幹部で60%である[図表6]。後継者候補を選出している企業では、世代を分けて選出する方法が主流であり、次の登用のタイミングを見据え、時間軸を意識して取り組んでいると推察される。

[図表6]後継者候補の選出範囲

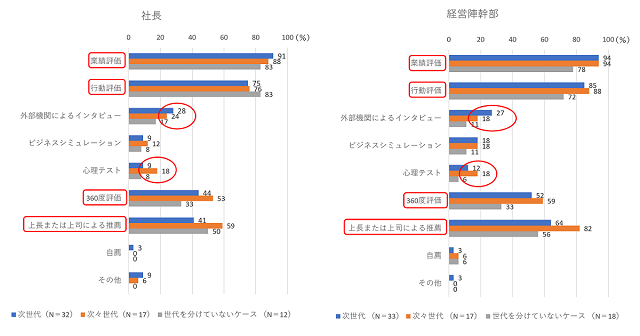

[2]選出の方法や判断材料

後継者候補の人材として選出する方法や判断材料(複数回答)は、社長・経営陣幹部ともに「業績評価」「行動評価」が70%超である。また、同僚や部下からの評価である「360度評価」や「上長または上司による推薦」も広く行われている[図表7]。また、社長・経営陣幹部ともに「次世代」では「外部機関によるインタビュー」(社長28%、経営陣幹部27%)、「次々世代」では「心理テスト」(いずれも18%)が挙がっており、世代による見極めの観点や内容、対象者数の違いなどを踏まえて手法を選択している様子がうかがえる。

社長・経営陣幹部ともに多くの企業で特定のツールや手法だけでなく、多様な観点から情報を集めて選出している様子がうかがえる。社長に求める要件として、信頼感や人望といった項目も重要視されるが、そうした観点について客観的な情報を得るには、上長や普段接している役員・幹部だけでなく、同僚・部下からの評価である360度評価も有効な手法の一つとなり得る。

いずれの手法についても、その結果だけをもって判断できるものではないからこそ、可能な限り多面的な判断材料を集めることが重要だ。そうして集められた情報と、社内外の環境や人材要件を照らし合わせ、選出判断の根拠に足る有力なストーリーを描くことが求められる。

[図表7]後継者候補を選ぶ方法や判断材料(複数回答)

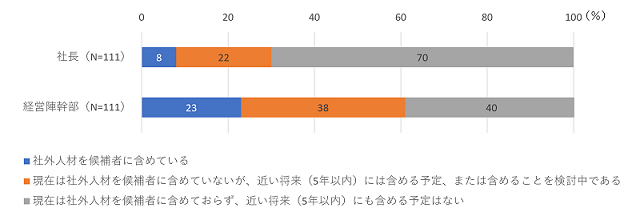

[3]後継者候補としての社外人材の検討状況

後継者候補として社外人材を含めるか否かの検討状況は、社長では「現在は社外人材を候補者に含めておらず、近い将来(5年以内)にも含める予定はない」が70%、「現在は社外人材を候補者に含めていないが、近い将来(5年以内)には含める予定、または含めることを検討中」が22%である。一方、経営陣幹部では、「現在は社外人材を候補者に含めておらず、近い将来(5年以内)にも含める予定がない」が40%、「現在は社外人材を候補者に含めていないが、近い将来(5年以内)には含める予定、または含めることを検討中」が38%であった[図表8]。社長は社内人材の登用意向が相対的に強い一方で、経営陣幹部は社外人材の登用意向が強いことがうかがえる。

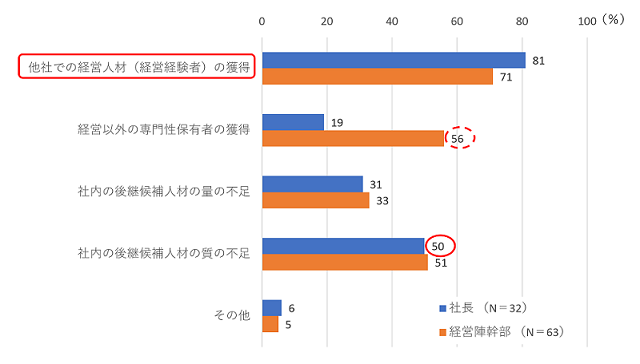

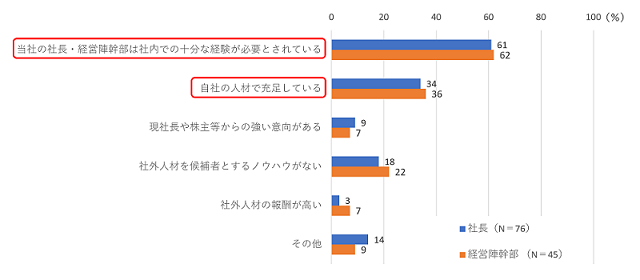

また、後継者候補として社外人材を含める理由は、「他社での経営人材(経営経験者)の獲得」、含めない理由は「当社の社長・経営陣幹部は社内での十分な経験が必要とされている」が最多であった[図表9~10]。社内人材のほうが社内事情に精通しており、社内への影響力を発揮しやすいといったメリットも想定されるが、人材要件に基づいた後継者候補の選出を行うためには、必要があれば、社外人材を検討の候補に含めることも求められるだろう。

[図表8]後継者候補としての社外人材の検討状況

[図表9]後継者候補として社外人材を含める理由(複数回答)

[図表10]後継者候補として社外人材を含めない理由(複数回答)

6.本稿のまとめ

第1回のまとめとして、幾つかのポイントを指摘したい。

第1に、サクセッションについては、多くの企業において人材要件の設定およびそれに基づく一貫したプロセスの整備・運用が十分に実施されておらず、今後、本格的な取り組みが進んでいく状況にあると思われる。経営人材のサクセッションは、どの企業にとっても重要性が高いテーマであり、また、人材開発を含めた取り組みには多くの時間を要する。これまでの取り組みが十分でない企業は、速やかに充実を図ることが求められよう。

第2に、これからの経営人材の人材要件については、不確実性の高い経営環境の中で先を見通す力や、改革をリードする力、ESGに関連する知識が求められていることが分かった。経営に求められる思考・行動や知識・スキルは高度化しており、個人がすべての要件を有することは難しくなっている。それゆえに「思考・行動」「マインド」「知識・スキル」「経験」の各観点を組み合わせ、より良い経営チームを構成することが求められる。総合力を発揮できるよう、後継者候補個人の特性だけでなく、チームとしての組み合わせも余すことなく検討することが重要だ。

第3に、必要な人材が社内にいない場合には、たとえ、これまで社長・経営陣幹部を社内からのみ登用してきた企業であっても、今後は社外からの登用も検討の視野に入れるべきだろう。本サーベイにおいて社内登用する理由(社外人材を含めない理由)は、「当社の社長・経営陣幹部は社内での十分な経験が必要とされる」が社長・経営陣幹部とも60%超で最多であったが、この点は、どのような経験が必要なのか、経営チームによるサポートでは足りないのか、キャッチアップは不可能なのかといった観点から、より掘り下げた議論が必要ではないだろうか。多くの日本企業では、社内人材が社長・経営陣幹部に登用されていくことが主流だったが、経営環境の急速な変化、価値観の多様化、企業価値向上への市場からの要請などを踏まえると、適任者が必ずしも社内にいるとは限らない。これからの企業経営の要となる経営人材の選出においては、社外人材も後継者候補とした上で、社内人材と比較検討し、慎重に見極めることが重要となる。

第4に、後継者候補の人材の質を高めるために、早期に有能人材を発掘して計画的な育成に取り組む必要がある。それを実行し支援する体制の整備や、横並びの公平性を過度に重視する意識からの転換も求められる。事業部が異動・配置に関する人事権を持っている場合でも、サクセッションについては、全社に横串を通せるよう社長や担当役員を含めた会議体を設置し、若手有能人材の異動・配置を含めた育成施策を展開することも検討に値する。また、いまだ多くの日本企業では早期選抜には抵抗感があると想定されるが、後継者候補の人材プールを適宜入れ替えることを前提とした上で、早い段階から後継者候補を選び、重点的な育成に取り組むことが求められよう。

コーポレートガバナンスの肝といわれる社長・CEOのサクセッションについて、選解任のルールを含めた仕組みをつくり、取り組みにおける客観性を高めることはもちろんのこと、その実効性を高め・維持することこそが重要だ。企業価値を高め続けるためには、最適な人材を経営トップに置くべきであり、次の後継者候補がいないために再任せざるを得ない状況は可能な限り回避したい。実効性のあるサクセッションの取り組みは時間を要するので、取り組むのに早すぎることはなく、どの企業においても重要性および喫緊性が高い課題であると考えられる。

第2回では、育成や評価、選出における客観性確保の取り組み状況に関して調査結果を紹介・解説する。

|

中山尚美 なかやま なおみ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第3部 プリンシパル 複数のコンサルティング会社および事業会社において、組織人事領域に従事。2018年より現職にて、役員指名・報酬、サクセッションマネジメント、コーポレートガバナンス、人的資本経営など、経営強化のための組織人事コンサルティングを提供。 |

|

黒木喜夫 くろき よしお 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第2部 シニアマネージャー 2007年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社入社後、一貫して組織人事コンサルティングに従事。役員指名・報酬領域における支援の他、基幹人事制度の改定、グループ人事制度の統合支援などを実施。 |

|

寺田京平 てらだ きょうへい 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第3部 シニアマネージャー 自動車メーカー人事部門での約16年間の在籍を経て、2019年末に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社。役員指名・サクセッションマネジメント構築に関する支援のほか、基幹人事制度の改定、人的資本経営の高度化支援などを実施。 |