寺田京平 てらだ きょうへい

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部

組織人事ビジネスユニット HR第3部

本連載の第1回では、回答企業におけるサクセッション全体の実施状況と課題感に加えて、役員の人材要件および後継者候補の選出に関する事項を取り上げた。

第2回では、後継者候補の育成、評価、登用・指名に関する取り組み状況および課題に加えて、これらの客観性や実効性の確保に向けた、指名委員会(本稿における指名委員会とは、「任意」「法定」の双方を指す)・社外役員の関与に関する調査結果について解説する。

1.後継者候補の育成、評価、登用・指名

[1]育成計画の起案者

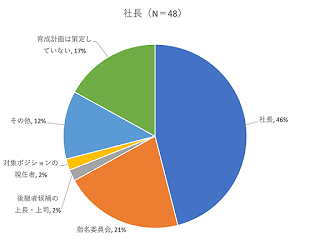

後継者候補の育成計画の起案者については、社長候補の場合は「社長」(46%)、「指名委員会」(21%)の順に多く、経営陣幹部候補では「社長」(32%)、「後継者候補の上長・上司」(18%)、「指名委員会」(16%)の順となった(「その他」の回答比率を除く)[図表1]。

いずれも現社長が起案するケースが最も多く、社長自身が後継者育成を重要な取り組みと位置づけ、自らリーダーシップを発揮している状況がうかがえる。後継者候補の育成に当たっては、育成目的での異動・配置・役割付与など事業や組織への影響が大きな判断も多く発生することから、社長による十分な関与は非常に重要といえるだろう。

また、社長候補・経営陣幹部候補ともに、「指名委員会」が育成計画を起案するケースも2割程度見られた。指名委員会が関与することで、社内の固定観念に縛られない育成方法が期待できることは利点となるが、後継者候補の情報に関する指名委員会への適切なインプットなしには、育成計画の実効性はおぼつかないという点には留意されたい。

最後に、社長候補の育成においては、「育成計画は策定していない」との回答が2割弱もあった。現社長が臨機応変に指導・育成を行っている状況も想定されるが、より確実に育成を進めるためは、目標と計画を可視化し、モニタリング可能な状態とすることが望まれる。

[図表1]後継者候補の育成計画の起案者

[注]比率は小数第1位を四捨五入し表示している(以下、[図表6]まで同じ)。

[2]後継者候補の育成方法

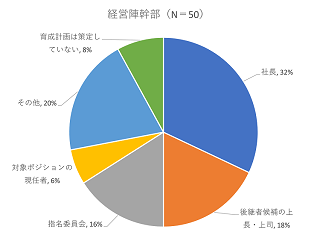

社長候補の育成方法(複数回答)としては、「外部研修への派遣」(64%)、「未経験の事業・機能等への人事異動」(47%)、「社内集合研修の実施」(39%)の順に多く、経営陣幹部候補については、「外部研修への派遣」(71%)、「社内集合研修の実施」(63%)、「未経験の事業・機能等への人事異動」(58%)の順となった[図表2]。

全体的な傾向としては、特に経営陣幹部候補に対する各種育成の実施率が高くなっているが、これは、社長候補に比べて経営陣幹部候補は人数も多く、その結果、多様な方法で育成が行われていることが背景と考えられる。また、社長候補・経営陣幹部候補ともに「外部研修」が多く活用されている点は、同質性が高くなりがちな「社内集合研修」の形式よりも、他流試合的な外部研修を通じた意識づけや視野拡大が必要とされている状況がうかがえる。

また、今回の調査を通じて、「未経験の事業・機能等への人事異動」が約半数の回答企業で実施されていることも分かった。off-JTでの習得内容を職場で実践することはもちろんのこと、経営人材として必要な経験を蓄積するニーズが大きいことが背景といえるだろう。

[図表2]後継者候補の育成方法(複数回答)

[3]育成において強化したいこと

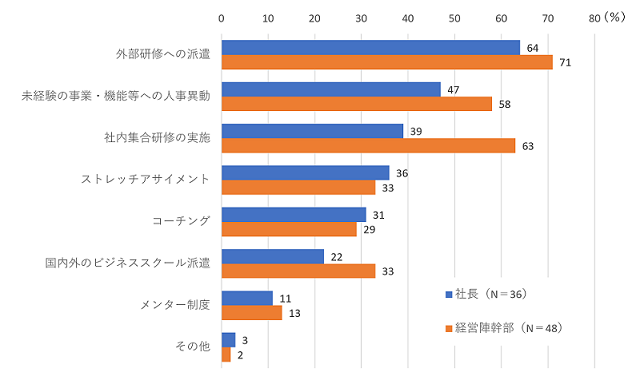

社長候補の育成で強化したいこと(複数回答)としては、「効果的な育成計画の策定」(53%)、「育成を目的とした異動・配置の実現」(39%)、「育成に効果的な役割付与」(32%)の順に多い。また、経営陣幹部候補では、「育成を目的とした異動・配置の実現」(59%)、「効果的な育成計画の策定」(53%)、「育成に効果的な役割付与」(36%)の順であり、順位は異なるが、社長候補と経営陣幹部候補で、強化したいことの上位3項目は共通している。[図表3]。

社長と経営陣幹部を比較した場合、経営陣幹部候補に対する異動・配置の実施率が相対的に高くなっているが、現場での経験を計画的に積む必要性はもちろんのこと、担っているポジションが社長候補に比べると低位であり、その交代が比較的進めやすい点も背景にあると推察される。

また、「効果的な育成計画の策定」については、社長・経営陣幹部候補ともに回答が53%と過半数を占めており、育成計画の充実が双方に共通する課題であることも確認された。前述のとおり、当該候補による異動・配置は組織全体への影響も大きいことから、中長期視点での育成計画の策定が肝要といえるだろう。

[図表3]後継者候補の育成において強化したいこと(複数回答)

[4]登用・指名を行う際の評価方法

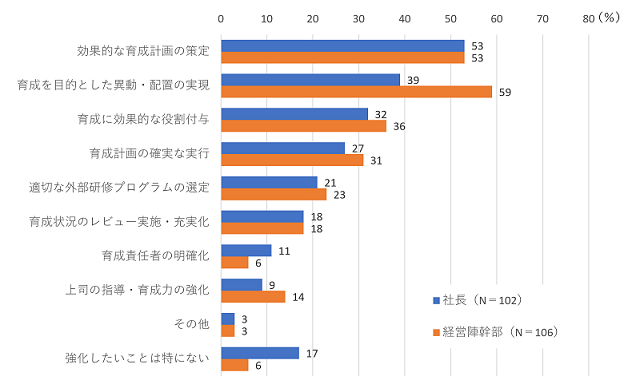

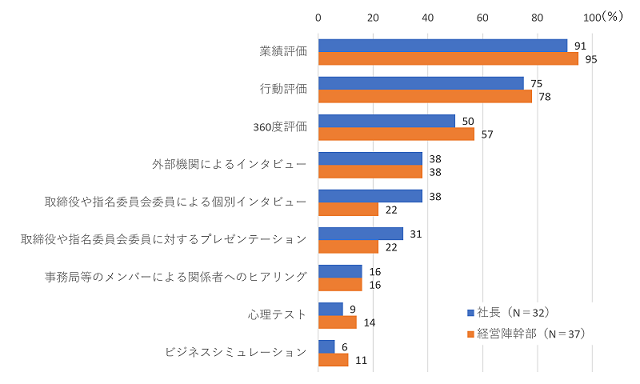

後継者候補を登用・指名する際の評価方法(複数回答)としては、社長・経営陣幹部ともに「業績評価」が90%超、「行動評価」が75%超、「360度評価」が50%以上と、いずれも半数以上を占めている。また、社長への登用・指名においては、「取締役や指名委員会委員による個別インタビュー」(38%)や「取締役や指名委員会委員に対するプレゼンテーション」(31%)の実施率が、経営陣幹部よりも高い[図表4]。

このように、最終的な登用・指名に当たっては、後継者候補の人事評価の良否を考慮することはもちろんのこと、360度評価を通じた多面的な評価も積極的に行われていることが確認された。特に社長候補に対しては、インタビューやプレゼンテーションといった指名委員会等との接点を積極的に設けることで、より客観的な評価に結び付けることが企図されている状況がうかがえる。こうした登用・指名に限らず、サクセッションのプロセス全般の客観性や実効性を確保する上では「指名委員会・社外役員」の役割が重要であることから、次項では、「指名委員会・社外役員によるサクセッションへの関与」についての解説を進める。

[図表4]登用・指名を行う際の評価方法(複数回答)

2.指名委員会または社外役員によるサクセッションへの関与

[1]指名委員会または社外役員の関与方法・度合い

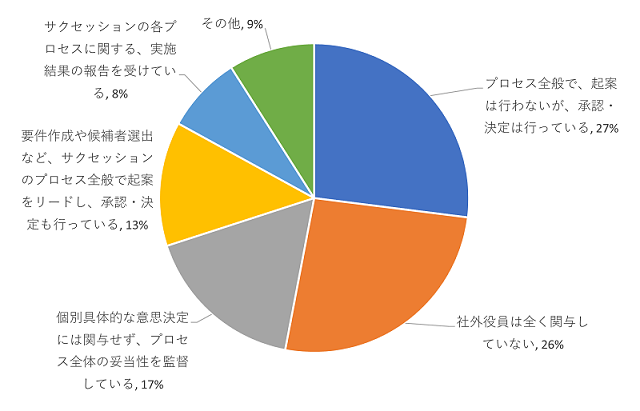

指名委員会・または社外役員によるサクセッションへの関与としては、「サクセッションのプロセス全般で、起案は行わないが、承認・決定は行っている」(27%)、「社外役員は全く関与していない」(26%)、「個別具体的な意思決定には関与せず、プロセス全体の妥当性を監督している」(17%)の順となった[図表5]。実に回答企業の3割近くでは、指名委員会または社外役員がサクセッションには全く関わっていない状況であり、サクセッションの客観性や実効性をいかに担保するかという点が、多くの企業の共通課題であることが推察される。

[図表5]指名委員会または社外役員の関与方法・度合い

[2]後継者候補に対する社外役員の理解を深めるための取り組み(複数回答)

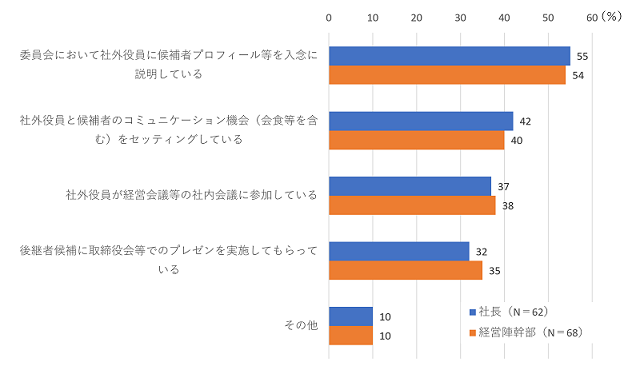

最終的な登用・指名に向けて、後継者候補に対する社外役員の理解を深めるための取り組み(複数回答)としては、「委員会において社外役員に候補者プロフィール等を入念に説明している」(社長候補:55%)が最も多く、経営陣幹部候補も同様の傾向である[図表6]。また、「社外役員と候補者のコミュニケーション機会のセッティング」「社外役員が社内会議へ参加」「候補者による取締役会等でのプレゼン」といった取り組みも、社長・経営陣幹部候補ともに約3~4割の結果となった。

社外役員の関与を高めることを企図する企業では、書面上の情報だけではなく、後継者候補を社外役員が直接確認することを目指している状況が推察される。登用・指名の直前や単発での実施にとどまるのではなく、候補者の選定・育成段階を通じた継続的な機会確保も重要となるだろう。

[図表6]社外役員の理解を深めるための取り組み(複数回答)

3.本稿のまとめ

第2回のまとめとして、「サクセッションの実効性の向上」に向けたキーワードを、二つ挙げたい。

一つ目は、「社長候補および経営陣幹部候補の育成に関する体系的な整理」である。今回のサーベイを通じて、後継候補者の育成については(今後強化したいことも含めて)、相対的に経営陣幹部候補に対する実施率が高いことが確認された。前述のとおり、経営陣幹部候補のほうが対象者の数・層が広いこと、社長候補の育成にはさまざまな制約を伴うことが背景として推察される。

一方で、こうした状況を前提に置くと、社長候補と経営陣幹部候補の育成については、全体を体系として整理することがますます重要になると考えられる。つまり、第1回で述べたとおり、社長・経営陣幹部それぞれの「人材要件」を明確にした上で、いつ、どのような方法でそれらを習得することが合理的かつ効果的かを整理するアプローチが重要ということだ。それぞれに対する人材要件は明らかとなっているか、その習得に資する育成方法は整備されているか、off-JTとOJTのバランスはよいか等、育成体系を明確に整備しておくことが求められる。

二つ目としては、「サクセッションのプロセス全体に対する、指名委員会等による適切な関与・助言」である。2018年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂以降、CEO・経営陣の指名・選解任および育成はコーポレートガバナンスの主要な論点となっており、選解任の領域は「コーポレートガバナンスの一丁目一番地」とも称されている。一方で、今回のサーベイでは、実に回答企業の約3割の指名委員会または社外役員が、サクセッションには全く関与していないという結果となった。

確かに、日本企業の多くでは「社長の後継者は現社長が決定する」という暗黙の了解が根強く、かつ現任の取締役自身が後継者候補となり得る状況も含めて、取締役会は選解任に対して十分な監督機能を持たないというのが過去からの慣例ではあった。

一方で、「会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上」というコーポレートガバナンスの本来目的に照らした場合、後継者計画・指名の妥当性確保はステークホルダーからの強い要請であり、そのためにも指名委員会や社外役員による関与はますます重要となっている。

具体的には、回答企業の過半数で見られた候補者プロフィール等の入念な説明にとどまるのではなく、選解任の具体的な決定・承認も含めた、サクセッションの一連のプロセスにおける適切な関与や助言を強めることを検討されたい。

第3回では、サクセッションマネジメントに関する日本企業の現状と課題を総括すると共に、サクセッションマネジメントのあるべき姿およびその実効性を高めるための要諦について解説する。

|

中山尚美 なかやま なおみ HR第3部 プリンシパル 複数のコンサルティング会社および事業会社において、組織人事領域に従事。2018年より現職にて、役員指名・報酬、サクセッションマネジメント、コーポレートガバナンス、人的資本経営など、経営強化のための組織人事コンサルティングを提供。 |

|

黒木喜夫 くろき よしお HR第2部 シニアマネージャー 2007年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社入社後、一貫して組織人事コンサルティングに従事。役員指名・報酬領域における支援の他、基幹人事制度の改定、グループ人事制度の統合支援などを実施。 |

|

寺田京平 てらだ きょうへい HR第3部 シニアマネージャー 自動車メーカー人事部門での約16年間の在籍を経て、2019年末に三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に入社。役員指名・サクセッションマネジメント構築に関する支援のほか、基幹人事制度の改定、人的資本経営の高度化支援などを実施。 |