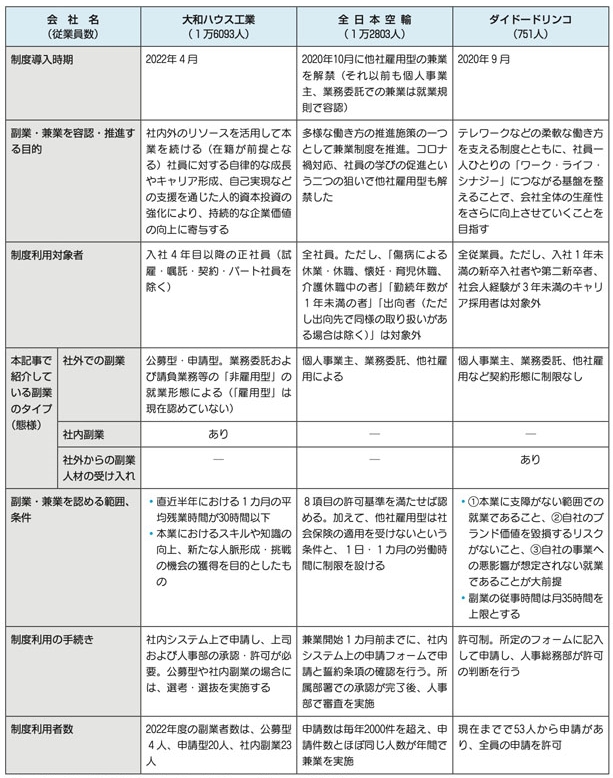

2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成して以降、社員の多様な働き方を促し、あるいは主体的なキャリア形成を支援する方策の一つとして、副業・兼業を積極的に活用する企業が増えている。本特集では、個々の成長意欲やキャリア開発意識を刺激し、イノベーション促進等につなげる3社の取り組み事例を紹介する。また、後段では、①社外での副業、②社内副業、③社外からの副業人材の受け入れという三つの態様別の特徴・留意点、仕組みづくりのポイントを、株式会社日本総合研究所の林 浩二氏に解説していただいた。

■大和ハウス工業

大和ハウス工業は、社員の自律的な成長やキャリア形成を目的として、2022年4月に「越境キャリア支援制度」を導入し、「副業」を主とした施策を実施している。副業の種類は、①会社が副業先を斡旋する「公募型副業」、②社員自らが副業先を見つけ、会社が許可する「申請型副業」、③現在の所属のまま他部門の業務やプロジェクトに携わる「社内副業」の三つで、①②とも業務委託および請負業務等の「非雇用型」の就業形態を基本とする。

副業者に対しては月に一度、月次活動報告を求め、労働時間や活動状況等を把握し、上司や人事部等で確認している。

2022年度の副業者数は、公募型4人、申請型20人、社内副業23人となっている。副業の経験を通して、本業への意識や働き方等に変化が見られるという。副業事例を社内報へ掲載し、認知度の向上や適切な活用実績の共有を通じた浸透を図っている。

■全日本空輸

全日本空輸では、社外で本業(自社業務)以外の業務に従事することを「兼業」と呼び、これまでも就業規則において個人事業主としての、あるいは他社との業務委託契約による兼業を認めていた。しかし、多様な働き方の推進施策の一つとして、また社員の兼業ニーズの増大などを契機として、2020年10月、他社雇用型の兼業を解禁。兼業者が大幅に増加した。

兼業制度の対象は全社員としている。他社雇用型の兼業解禁に伴い、許可基準を8項目に整理した。他社雇用型の兼業では、兼業内容の許可基準に加えて、労働条件にも基準を設けている。兼業開始1カ月前には申請と誓約条項の確認を求め、人事部で業務内容をチェック。許可基準を満たす兼業であれば基本的に認める。

年間2000件以上の兼業申請があり、申請件数とほぼ同じ人数が年間で兼業を実施している。兼業者は客室乗務職が多く、地方移住と兼業を組み合わせる制度を利用するなど、個々人のニーズに合ったキャリアプラン・ライフプランを実現している。

■ダイドードリンコ

ダイドードリンコは、従業員からの提案制度や、コロナ禍での働き方の変化を機に、2020年9月に副業制度を導入した。テレワークなどの柔軟な働き方を支える制度とともに、社員一人ひとりの「ワーク・ライフ・シナジー」につながる基盤を整えることで、会社全体の生産性を向上させていくことを目指す。

副業制度の導入に当たり副業規程を作成し、原理・原則は同規程で定めたが、詳細なルールは人事総務部が定めたガイドラインで社内に展開・共有した。業務委託契約や個人事業主としての副業、起業のほか、雇用型も容認。許可制とし、副業の従事時間は月35時間を上限とする。これまでに53人から申請があり、全員の申請を許可している。申請内容全体で見ると、業務委託が約4割、雇用型が約3割、その他(起業等)が2割となっている。

また、自社の従業員の副業解禁と同時に、社外人材の副業受け入れも開始した。現在はIT系の人材2人と業務委託契約を締結している。

[図表]掲載事例3社の概要

|

『労政時報』第4060号(23. 7.28)の特集記事 1.多様な働き方時代の「副業・兼業」を考える(3社の事例、解説) 2.人的資本経営実践事例シリーズ:ロート製薬 3.産業医との上手な付き合い方 4.管理職賃金の水準・諸格差 ※表紙画像をクリックすると目次PDFをご覧いただけます |

◎「WEB労政時報 有料版」では、2001年以降の『労政時報』記事をすべてご覧いただけます

◎ 期間限定で「WEB労政時報 有料版」の機能をお試しいただける《体験版》をぜひご利用ください

―「労政時報」最新号の全文や、記事の一部、検索機能、掲載コンテンツのインデックスページをご覧いただけます。《体験版》のご利用お申し込みはこちらをご覧ください。