田口 光 たぐち ひかる

合同会社YUGAKUDO 代表社員/組織開発コンサルタント

1.前回までの振り返り

前回まで、ATD(Association for Talent Development)が示したタレントマネジメントモデルに即して、新たな組織能力(人材)の獲得と、その配置・活用について解説してきた。同モデルをベースとした人事アクションの流れは、今回のサクセッションプランニングで一通り完結となるが、これらのつながりを整理する意味も含め、第1回から第3回までをまとめて振り返る[図表1]。

第1回 スタートアップ企業の組織成長

● 組織成長には類型があり(グレイナーモデル)、成長と停滞を交互に繰り返す

● 成長の要因が停滞の原因をもたらすため、経営者のマインドチェンジを含め、脱却が難しい。そのため、人事は戦略的に取り組むことが必要

第2回 組織能力の獲得

● 変化の激しい事業環境において事業を成長させるためには、新たな組織能力の獲得が不可欠

● 組織能力の獲得には、採用だけでは不十分であり、緻密な役割と目標の設定、オンボーディング、チームビルディングがセットで必要

● 入社者の能力や志向は変化していくので、適切に把握することが必要

第3回 スタートアップ企業の人事

● 新たなポジションは事業戦略上重要なキーポジションであることが多い。まずはポジション(適所)から要件を定義し、合致する人材(適材)をどう調達するか、考える順番が大事(適所→適材)

● 適所は時間軸で早めに検討を開始することが肝要。未来を見据えて考えることで、適所に合致するような人材開発も実行できる

[図表1]タレントマネジメントモデルのまとめ

資料出所:ATD Press (2009)(2009当時はASTDPress) "The New Face of Talent Management" から筆者作成

2.サクセッションプランニングとは

ある重要なポジションの後継者育成の計画やそのアクション等を網羅して、サクセッションプランニングという。日本語では「後継者育成」と訳される。一般的には経営トップを対象として考えられることが多いが、必ずしも経営トップに限定されるわけではない。

対象を経営トップとした著名な事例では、ゼネラル・エレクトリック(GE)社の取り組みがある。長らくCEOを務めていたジャック・ウェルチ氏が、2001年にジェフリー・イメルト氏にCEOのバトンを渡すまでの長年の取り組みは、Harvard Business Schoolのケーススタディにも取り上げられている(「GEのタレントマシン:CEOをつくる」)。

[1]サクセッションプランニングの意義

企業の前提が、いわゆる「ゴーイング・コンサーン」(企業が将来にわたり存続し、事業を継続していくという前提)である以上、サービスを提供し続けられる組織体制も同じく前提条件となる。サクセッションプランニングの意義は、その組織体制が維持される確度を高めることにある。つまり、後継者を計画的に用意していくことで、重要なポストに空白の期間をつくらないようにするのだ。

経営トップの育成は1~2年といった短期間で賄えるものではない。しかし、事業環境の変化でCEOの強みが生かせなくなったり、健康面で退任したりと、うまくいかなくなるときは突然やってくる。そこから後継者を検討し始めるのでは到底間に合わず、空白の期間ができてしまう。

経営トップに限らず、他のポジションでも近い事象は発生する。そうした有事に備え、経営や事業の運営に支障をきたさず、社会に便益を提供することを途切れさせないようにすることが、サクセッションプランニングの本意である。

[2]サクセッションプランニングを進める方法

では、具体的にどのような方法をとるのかについて解説を進める。

企業の規模や、外部のコンサルティング会社に依頼するか否かといった諸条件にもよるが、大まかには以下のステップを踏む。

①全体設計

● 運営体制や進め方・育成方法等の各方針の決定

②該当ポジションに求める姿・充足要件の策定

● ミッション・ビジョン・バリュー、事業方針に基づいた価値観や行動の明確化

● あるべき能力‐成果の明確化

③タレントプールの用意と入退室基準の策定

● 候補者リスト(タレントプール)の設計

● 候補者リストに入れる基準、外す基準の策定

● 入退室のオペレーションを行う機関の決定(指名委員会、タレントマネジメント委員会等)

④育成施策・タフアサインメントの検討

● 該当者個々人ごとの設計(研修・配置等)

● 必要なタフアサインメントの検討

上記④に挙げた「タフアサインメント」とは、容易には達成できない課題や役割、目標を与え、急激な成長を促す人材育成の手法である。ストレッチアサインメントとも呼ばれる。中には、まったく日の目を見ない事業の責任者や、業績が芳しくない子会社のトップへアサインし、業績・組織の立て直しをさせるといった試練もある。

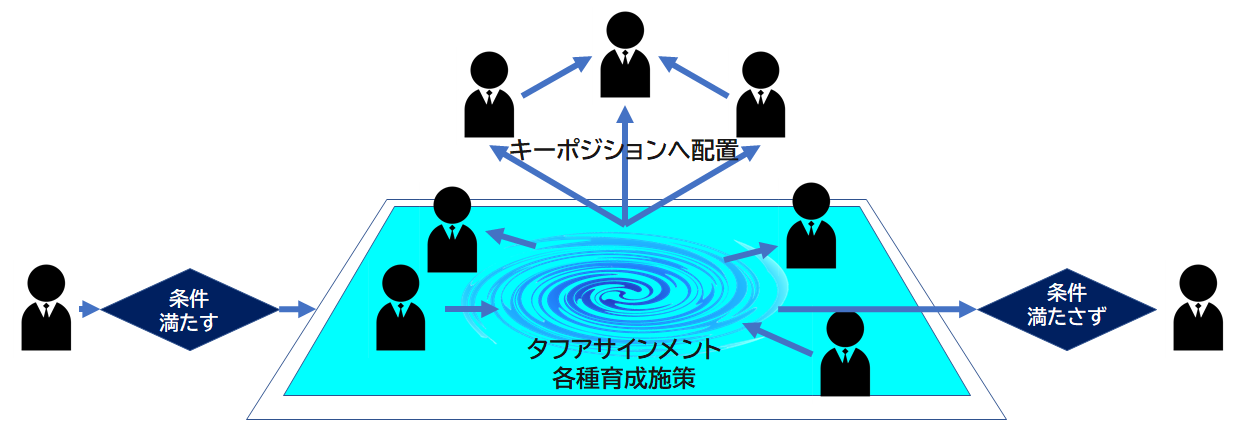

サクセッションプランニングにおいては、人材育成の役割のほかに、これまでと異なった役割や環境であっても、確実に成果を出すことができるのかといった試金石的な意味合いも持つ。上記③④のオペレーションをまとめたものが、[図表2]である。

[図表2]タレントプールへの入退室モデル

3.スタートアップのサクセッションプランニング

[1]スタートアップ企業における組織の堅牢性のポイント

組織の堅牢性を考えた場合、一般企業では指揮命令系統の頂点である経営トップがサクセッションプランニングの対象となるのは、自然なことであろう。それはスタートアップ企業においても同様である。

しかし、スタートアップ企業のトップと一般企業のトップには大きな違いがある。それは年齢である。帝国データバンク調査※1によれば、全国の社長の平均年齢は60.3歳、上場企業に限定すると58.5歳である。対して、日本政策金融公庫総合研究所の調査※2によれば、新規開業企業における開業時の平均年齢は43.7歳とのことで、15歳以上もの開きがある。

※1 株式会社帝国データバンク「特別企画:全国『社長年齢』分析調査(2021年)」(2022年3月4日掲載)

※2 日本政策金融公庫総合研究所「2021年度新規開業実態調査」2021年11月29日掲載

後者は、資産運用会社等の開業も含まれているであろう。実際の事業会社としての開業時平均年齢はもう少し低いのではないだろうか。証左となる調査データはないが、筆者のクライアントのスタートアップ企業で見ると、経営トップの開業時の年齢はいずれも30代である。

年齢に大きな差があるということは、以降の活躍できる年数も、健康面からくるリスクにも大きな差があることは想像するに難しくない。実際、スタートアップ企業で、経営トップのサクセッションプランニングに積極的に取り組んでいるところはないのではないだろうか。

では、スタートアップ企業においては、どの層をサクセッションプランニングの対象とすべきなのだろうか。スタートアップ企業では、通常の「維持」ではなく、「成長性を含んだ維持」が求められることに着目したい。

スタートアップ企業の組織の成長点はどこにあるのか。それは、実際に成果を上げる現場のチームであり、そのチームを率いる部長~課長のミドルマネジメント層なのである。このミドルマネジメント層をサクセッションプランニングの対象とすべきなのだ。

[2]ミドルマネジメントの機能と求められる要件

なぜ、ミドルマネジメント層が組織の成長点になり得るのか、この層が果たしている機能と求められる要件を用いて詳述する。

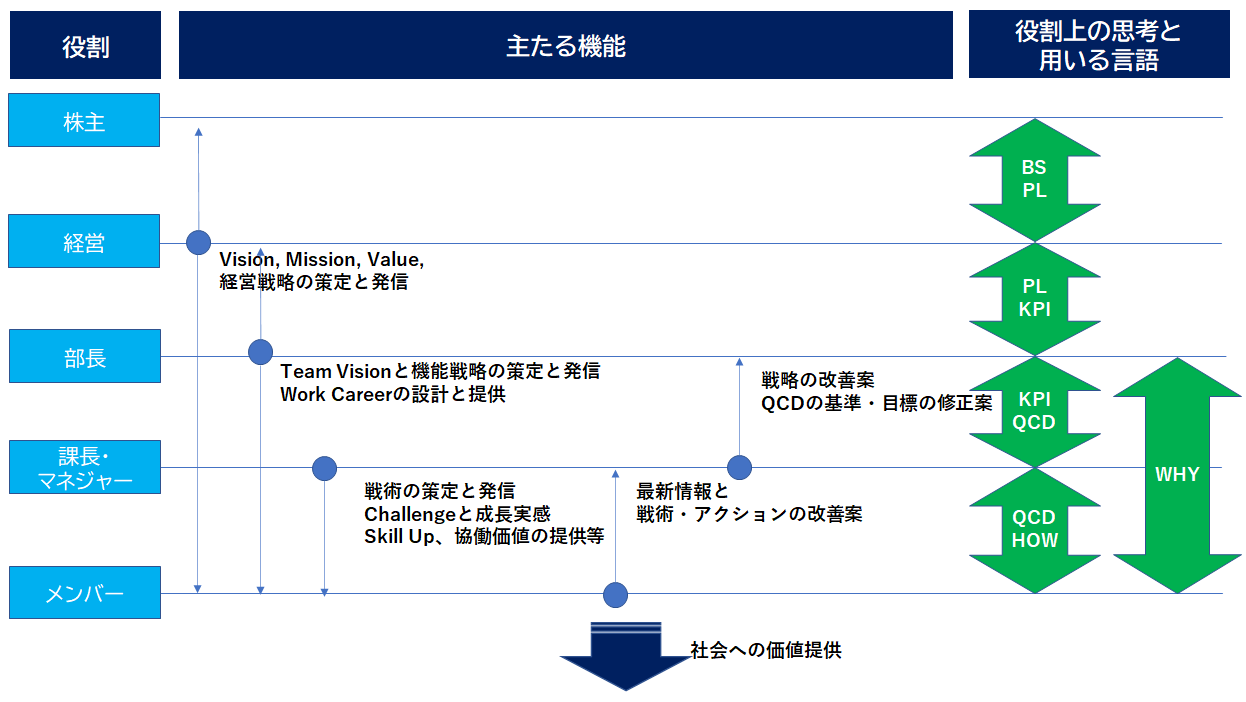

[図表3]各階層の役割と用いる言語

[図表3]に、役割ごとの主たる機能(表中の真ん中の部分)と、その役割を果たす際に頭の中でどのような軸で思考しているか(表中の右の部分)をまとめた。

規模も大きくないスタートアップにそのような階層が存在するのか? と疑問に思われる方も少なくないだろう。しかし、事業が拡大するにつれ、このように階層が生じてくることは多い。第1回で述べた組織成長モデルで説明すると、第2段階の「指揮での成長」フェーズに当たる。初期分業化が始まり、開発部門・営業部門と専門職に分かれるときには、そのチームの責任者が必要となる。その専門性によって事業が成長を遂げると、さらに組織は成長し、さらなる分業化が進んでくるという仕組みだ。以下、解説を進める。

まず、経営者の重要な機能の一つは、経営基幹(Mission, Vision, Value)と経営戦略を定め、それを内外に発信し、経営資本を得ることである。必然的に思考や意識の軸は貸借対照表(Balance Sheet:BS)や損益計算書(Profit&Loss:PL)の内容となる。

他方、現場のメンバーはというと、一言でいうと「HOW:どうやってことを成し遂げるか」が思考・意識の軸となる。この課題解決には何を使うのが有効なのか、使うべきツールは――と、定められた予算内で定められた品質と納期をクリアすることに全集中する。

この現場メンバーのアクションの量と質によって、企業は社会にその便益を提供し、売上を上げている。

ここでミドルマネジメントの機能が重要になってくる。ここでは図表中の「課長・マネジャー」に着目しよう。彼らは、経営者や部長が意思決定したVisionや目標を具現化するための戦術や、直接のピープルマネジメントを司る。

部長を通して経営者の意思を確認する際には、事業計画等のPLの数値を用い、部長との直接のコミュニケーションでは、モニタリングKPIやそのためのQCD(Quality, Cost, Delivery)、使える資源の確認等が行われるだろう。

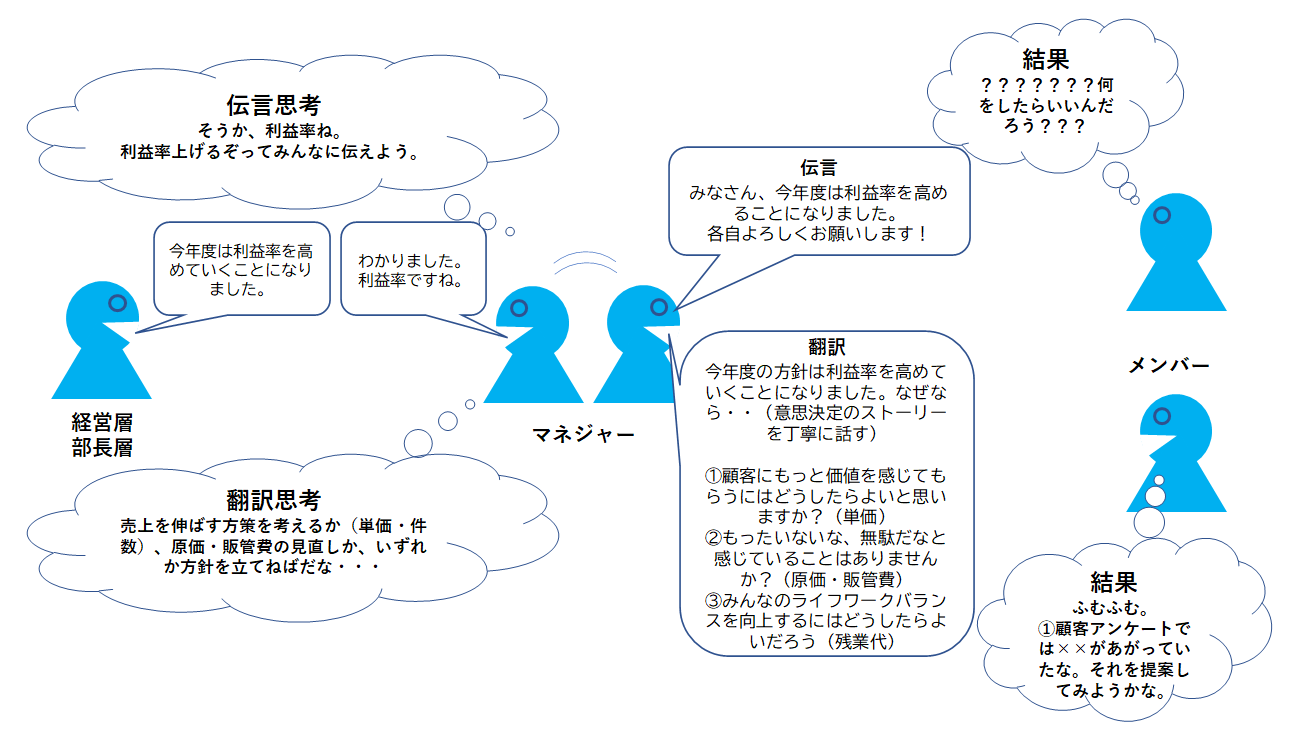

これを現場メンバーにそのまま伝えても思考停止してしまい、なんら行動が生まれない。ミドルマネジメントに必要なのは経営・部門長層の使用するBS/PL言語と、現場が使うHOW言語をつなぐ「翻訳機能」である。しかし、これはなかなか実行されていない。[図表4]のような「伝言」は至るところで見受けられるのではないだろうか。

[図表4]マネジャーの伝言思考と翻訳思考

[3]ミドルマネジメントが組織成長を底上げする

翻訳思考が必要なのは、スタートアップに限ったことではない。事業環境の変化が激しく、迅速で正確なアクションが欠かせないスタートアップで一層その必要性が強調されるといったほうが正しいかもしれない。

ミドルマネジメントをサクセッションプランニングの対象とすべきなのは、もう一つ理由がある。それは、スタートアップ企業の成長の速さだ。第1回から第3回まで、その回ごとの切り口で、その速さにまつわる課題を言及してきた。

◆ 第1回:任せられる人材を確保しないと、創業者・経営者がいつまでも実務マネジメントに携わることになり、第二の停滞:自主性の危機を突破できない。事業がよければよいほど、早くこの壁に到達する。

◆ 第2回:必要な組織能力が変化していくのは速いが、人の成長には時間がかかる。そのため、主たる解決方法として採用が必要になる。

◆ 第3回:事業戦略上のキーポジションが新設されるのが速い。

これらはすべてミドルマネジメント以上の階層が対象となる。その点に着目していただきたい。すなわち、ミドルマネジメント層およびその予備軍の層の厚さがスタートアップ企業の戦略の実行確度を上げるといっても過言ではないのだ。

新たな事業や重要な戦略を実行する場合、新しい部門の設立で部長の配置が必要となる。その際にも、ミドルマネジメント層が充実していれば、抜擢人事も可能となる。

実際に戦略を実行する組織を設計する段階になって、ミドルマネジメント層や部長層が薄いために組織をつくれず、苦しんでいる企業は多いのではないだろうか。

4.ミドルマネジメントのサクセッションプランニング

ミドルマネジメントのサクセッションプランニングを進めるに当たっては、2[2]で解説した進め方ではうまくいかない。経営者層と異なり、ポジションはいくつも存在するため、運営方針を決める・タレントプールを用意するといったコストをかけられないためだ。また、必要となるまでの時間も早く、迅速に進めていく必要がある。

そのため、人物像や充足する要件を定めておおよその絞り込みは行うものの、「まずはやらせてみる」というアプローチをとっていく。なぜなら、経営層候補と異なり、ミドルマネジメントの候補者には、マネジメント職で生きていくか、スペシャリストとして生きていくかといったキャリア上の意思決定が生じるからだ。

実際には、まだまだ双方を行ったり来たりすることは可能であるし、完全にどちらかに偏ることもない。しかし、当の本人にとっては大きなキャリアの節目のように感じられるのだ。

職種でいえば、プレイヤー職からマネジメント職への変換なので、これまでの延長ではない。例えていえば、ゲームで経験値を増やしコツコツとレベルを上げてきたものが、職種転換することによってゼロリセットされるようなものだ。そのことから来る不安も大きいだろう。ミドルマネジメントのサクセッションプランニングは、能力面の育成や経験を積ませることも必要だが、このキャリア上の不安を取り払うことも重要である。

[1]適切なステップ

こうした不安やプレッシャーは、自己の能力とチャレンジのバランスが取れていないことから発生する。

不安やプレッシャー軽減のためには、登りやすい踏み段を用意する必要がある。例えば、10あるマネジャーの仕事のうち、三つ程度を担当する役割から始める設計などは有効だ。実務的には、マネジャーの手前に、チームの業務品質・メンバーのテクニカルスキルの向上に限定した「チームリーダー」等を設置することが考えられる。そして、これが一種のマネジャートレーニングにもなる。こうしたステップの制度設計はぜひ試してみていただきたい。

[2]適切な報酬

本人にとっては心理的な障壁を乗り越え、新たなチャレンジを成し遂げるのだから、それなりの報酬も期待される。ここで注意すべきは、その成し遂げたことは上位職からしてみれば「できて当たり前」に映ってしまうということである。その場合、適切な報酬はセットされない。

ここでいう報酬とは、何も金銭報酬に限ったことではない。全社の中での表彰もあるだろうし、新しいマネジャーにスポットライトを当てるような内部広報も有効だろう。社外向けの記事で取り上げるなども、本人の承認欲求を満たすものになる。

なお、金銭報酬に限ったことではないと記載したが、どういった人事制度であっても、プレイヤーからマネジャーへの転換は、職務内容も難易度(必要な能力)も変わるはずであり、賃金の変更はあってしかるべきなので留意いただきたい。管理監督者として登用する場合は、なおのこと注意が必要である。

[3]適切な準備

[1]を円滑に進めるためには、相応の準備が必要である。いわゆる「心の準備」だ。「内示」と呼ばれる儀式がある企業も少なくないだろう。しかし、本稿で取り上げる準備はこうした一過性のアクションではない。

それは、日常的にキャリアの話に触れていくことである。主には直属の上長が担い、本人が今の仕事を進める上で、次の仕事をどのように考えているか、また上長からはどのように見えているかを常日頃から話し合う。

そうすることで、自分へ向けられている期待も時間をかけて咀嚼できるし、自分自身で自分の適性や志向性を内省することもできる。こうした常日頃からの準備があるからこそ、新たなチャレンジをスムーズに受け入れられ、よいスタートを切ることができるのだ。役職に就いてすぐにパフォーマンスが出せると考えるのは、大きな勘違いであり幻想といってよい。

また、就任後マッチしなかった際に、元に戻れるような仕組みも準備事項に挙げたい。キャリア上の迷いがある状態での就任であるから、やってみたもののアンマッチであった場合、退職されるよりは元の業務で活躍してもらったほうが良い。経営者層のサクセッションプランニングが選抜重視型であるのに対して、ミドルマネジメント層のサクセッションプランニングは、実行重視型であるといえる。

以上、本稿ではスタートアップ企業でのサクセッションプランニングについて解説を進めてきた。

● 翻訳機能を持つミドルマネジメントが成長の鍵を握る

● スタートアップ企業では、事業戦略上のキーポジションが次々と新設されるので、ミドルマネジメントやその候補が多く存在することは、戦略を実行する組織組成をしやすくする

● プレイヤーからマネジャーになることは大きなキャリアチェンジであり、不安が付きまとうため、構造的な準備が必要

➢ 適切なステップ

➢ 適切な報酬

➢ 日常的にキャリアについて話し合うこと

第1回から第4回まで、タレントマネジメントモデルに沿ってスタートアップ企業の一連の人事戦略について解説してきた。これらの戦略は経営の意思の基で人事が中心的に進めるものではあるが、具体的なオペレーションにおいては、半自動的なシステムで進めることが望ましい。そのシステムの代表的なものが人事制度である。

一般企業においては当たり前に存在する人事制度であるが、スタートアップ企業ではいつごろから必要なのか、またどういった工夫が必要なのかについて、次回解説を進める。

|

田口 光 たぐち ひかる 合同会社YUGAKUDO 代表社員 中小機構BusiNest アドバイザー iU専門職大学 非常勤講師/人的資源管理・組織行動論担当 早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を経験。IPO準備・M&Aなどのプロジェクトにも参画する。その後、外資企業の人材開発部門長を経て組織・人事コンサルタントとして独立。多くのスタートアップ企業で顧問・役員を務める。 |