田口 光 たぐち ひかる

合同会社YUGAKUDO 代表社員/組織開発コンサルタント

1.前回の振り返り

前回までは、ATD(Association for Talent Development)が示したタレントマネジメントモデルに即して、スタートアップ企業の人事戦略について解説を進めてきた。第4回はその締めくくりとして、サクセッションプランニングについて詳述した。そのポイントは下記のとおりである。

● 翻訳機能を持つミドルマネジメントが成長の鍵を握る

● スタートアップ企業では、事業戦略上のキーポジションが次々と新設されるので、ミドルマネジメントやその候補が多く存在することは、戦略を実行する組織組成をしやすくする

● プレイヤーからマネジャーになることは大きなキャリアチェンジであり、不安が付きまとうため、構造的な準備が必要

➢ 適切なステップ

➢ 適切な報酬

➢ 日常的にキャリアについて話し合うこと

最終回となる今回は、一連の人事戦略のベースとなる人事制度について解説を進めていく。スタートアップ企業の人事制度は、使いどころを間違うと致命的なことにもなるので注意が必要だ。

2.人事制度とはなにか

そもそも人事制度とはなにか。スタートアップ企業にはどのような人事制度が適しているのかを解説するに当たって、まずは、人事制度の解像度を高め、前提をそろえておく。

[1]人事制度の全体像

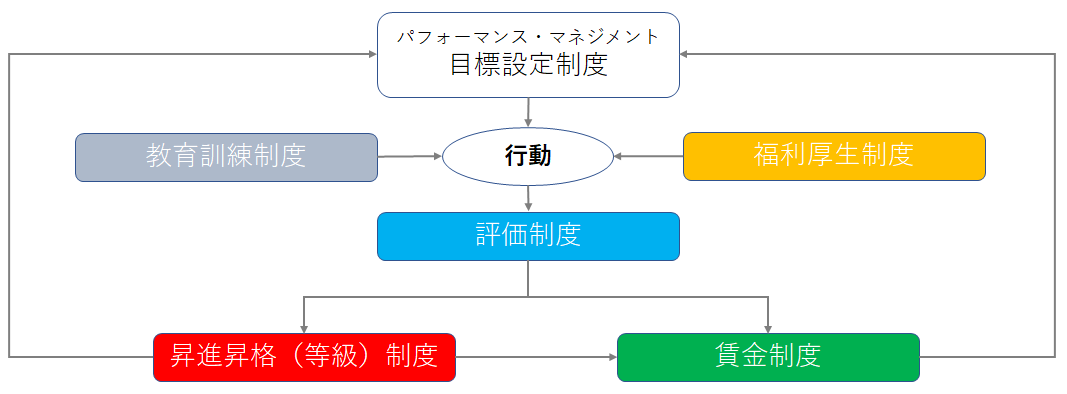

人事制度とは、その名のとおり、配置や処遇といった「人事」の決定について定めた制度であるが、その中身はいくつかのブロック(制度)に分解することができる。言い方を変えれば、人事制度とは、さまざまな制度の集合体であるといえる[図表1]。

[図表1]人事制度の全体像

この中でも、等級制度・評価制度・賃金制度は、人事制度の柱といわれている。働く上での基準になるものといえよう。

等級制度

役割や職務、あるいは能力の基準、昇降格の要件を定めたもの

評価制度

等級や役職・職務ごとに、何をどのように評価するのかを定めたもの

賃金制度

何の基準に対してどういった賃金を支払うかを定めたもの。年功・能力・役割・職務・成果等の基準がある。

[2]人事制度の目的

「人事制度とは配置や処遇といった『人事』の決定について定めたもの」と解説したが、果たして本当にそれだけだろうか。そうでなければ、こうした人事制度は何のためにあるのだろうか。その本質を詳述する。

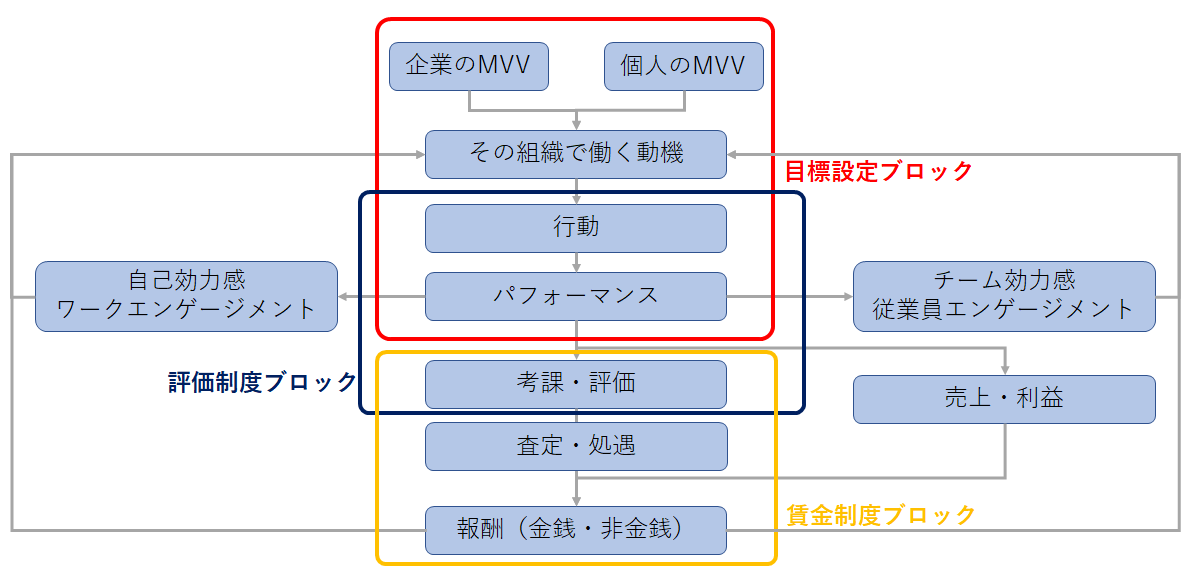

(1)あるべき行動の循環を促す―「明日また頑張ろう」と思える

人事制度といえば、単に金銭報酬(給与)を決定するものとの認識が強いのではないだろうか。しかし、その本質は全く異なる。抽象的な言い方をすれば、「明日また頑張ろう」と思えるようにするシステムであらねばならない。つまり、金銭報酬に代表される外的動機づけだけではなく、内的動機づけも包括したものであらねばならない[図表2]。

[図表2]あるべき行動の循環

[注]「MVV」は「Mission Vision Value」の略。

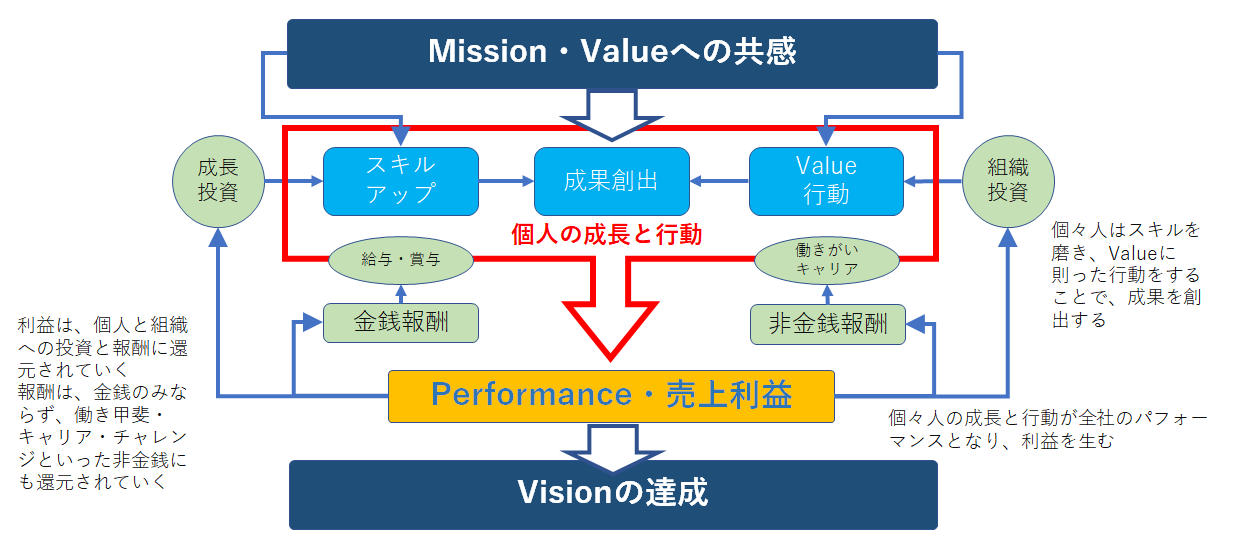

例えば、自分やチームで素晴らしい成果を出せたとする。その成果に対する個人の達成感は、自己効力感を高める※1。高い自己効力感は、ワーク・エンゲイジメントを高めることにもつながる※2。それは内的動機づけとなり、次の行動を能動的に起こしやすくなるし、さらなるパフォーマンスも期待できる。[図表3]では、その一例を示している。

※1 Bandura, A. (1997) 『Self-efficacy: The exercise of control』W.H. Freemanより

※2 「仕事の要求度‐資源モデル(JD‐Rモデル)とワーク・エンゲイジメントについて」(厚生労働省 労働経済白書「令和元年版 労働経済の分析‐人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について‐」,pp192)より

[図表3]コンサルティング会社P社の例

このように、売上利益を源泉として、個人の成長や組織のコンディションを良好にするための投資が行われ、それがさらなる行動・成果、売上・利益につながる循環を形成することが、真の人事制度の本質である。すなわち、「明日また頑張ろう」と思えるかどうかが人事制度の要点となる。

(2)成果の安定性に寄与する

組織が求める成果は、一過性のものではなく安定したものであることは間違いないだろう。しかし、その成果を創出する個人にはコンディションというものがある。体調やメンタルの調子がいい時があれば、悪い時もある。

組織の成果は個人の行動から創出される。したがって、その個人のコンディションに組織の成果が左右されるのでは、安定した企業活動を維持できない。よって、組織はそのコンディションをある程度マネジメントする必要がある。

具体的には、個人が現在のコンディションをマネジャーやチームメンバーに話しやすくし、その状態に合わせた業務の内容・量を調節していく。個々人のコンディションを逐次管理するようなことは、倫理的にもプライバシーへの配慮の観点からもするべきではない。

もちろん、本人のコンディションのあるがままではなく、時に励まし、時にはカウンセリングのようにしっかりと話を聴くような関わり方で、本人のコンディションを整えることが必要だ。こうした活動は「ピープルマネジメント」と呼ばれる。

人事制度では、ピープルマネジメントを誰が担うのかを明らかにする必要がある。「ピープルマネジメントを担える誰か」の好意で偶発的に行われるようでは、安定からは程遠い。

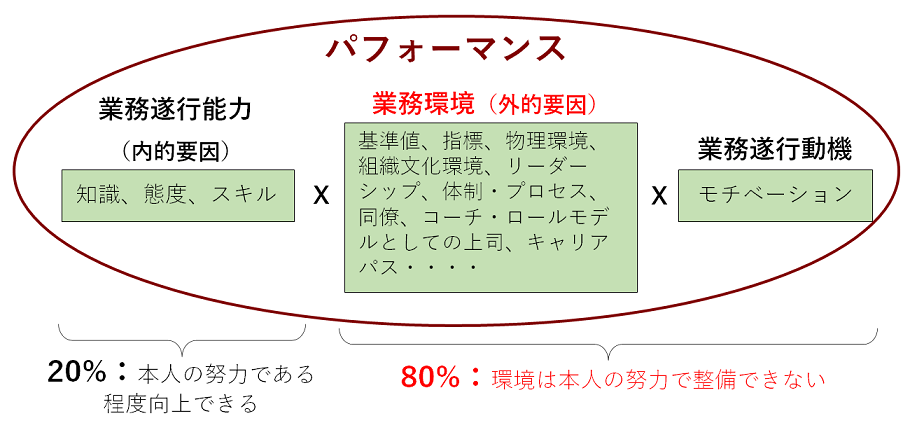

なお、物理的な環境や適切な役割設定、キャリアパスなども、成果創出に影響する。ピープルマネジメントも含めた業務環境は、パフォーマンス課題の80%にもなる[図表4]。

[図表4]パフォーマンスを構成する要素

資料出所:「インストラクショナルデザイン構築と効果測定」株式会社インストラクショナルデザイン(2009)、「ASTD Global Network Japan HPI研究会2013」を基に筆者作成

(3)ビジネスゴールに向かう

人事制度といえば、社員にのみ目が向きがちだ。しかし、ビジネスゴールと関連して設計しないと、社員の行動の結果、ビジネスゴールとは程遠い結果となってしまうこともある。

そうすると、組織の意思決定への信頼は揺らぎ、目指す方向さえも疑わしくなってしまう。なにより、[図表2]で示した循環が回らなくなる。これは制度の崩壊につながる。

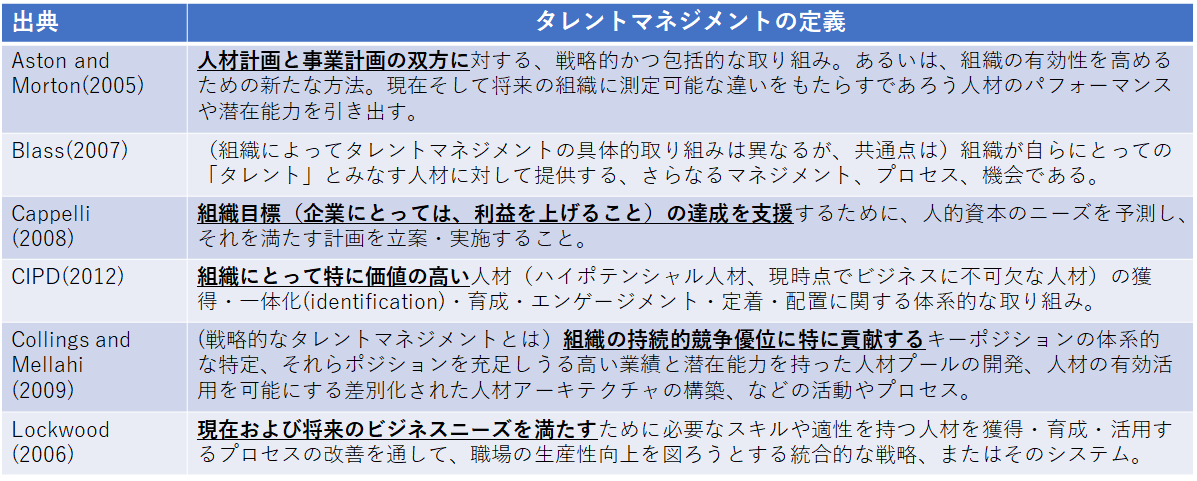

ビジネスゴールという点では、本連載でこれまで解説してきたタレントマネジメントは、まさにビジネスゴールに向かう事業戦略が起点になるものである。タレントマネジメントの定義を見ても、ビジネスゴール・事業戦略を要素として取り入れる必要性を見いだすことができる[図表5]。

[図表5]タレントマネジメントの定義

資料出所:柿沼英樹(2015)「企業におけるジャストインタイムの人材配置の管理手法の意義-人的資源管理論でのタレントマネジメント論の展開-」經濟論叢(2015),189(2):p.49-60 から抜粋し筆者作成

ここまで、人事制度について解説してきたが、ポイントをまとめると以下のとおりである。

● 人事制度とは諸制度の集合体である

● 「明日また頑張ろう」と思えるシステムである

● 成果の安定性・行動の再現性に寄与するものである

● ビジネスゴールに向かうものである

3.スタートアップの人事制度

[1]人事制度は必要なのか

人事制度を単なる金銭報酬を決定するシステムと捉えれば、「人事制度は必要なのか」という問いが立つのは当然のことである。ビジネスモデルが固まっていないスタートアップ企業においては、報酬をシステマチックに確定させることで配分原資が確保できないリスクも生じる。

しかし、人事制度の本質とは、金銭報酬を決定することだけではない(報酬の決定も必要である)。前章で解説したとおり、事業を推し進めるために、社員各人がビジネスゴールに向かって適切な環境で適切に行動できるようにすることが、人事制度の本質である。

この前提に立てば、スタートアップ企業に不必要だという結論にはならない。しかし、導入のタイミングや導入の条件は存在する。

(1)導入のタイミング

制度を導入するということは、一定のルール・尺度で物事を決定するということである。それが必要となる理由は、属人的な意思決定になんらかの不具合が生じるためである。意思決定者にとって、それまで見えていたこと・把握していたことができなくなった時がそれに該当する。

連載第1回で解説した組織成長の段階でいえば、第1段階の「リーダーシップの危機」から第2段階の「指揮による成長」へ移る段階である。組織が成長し、人数も増えたことで統率が必要になる段階だ。この段階では少なくとも準備に入りたい。制度の導入がリーダーシップの危機を早く抜ける助けになる可能性があるからだ。

意思決定が必要となるのは、「組織内においてどうするかまだ決まっていない」場面であり、経営者はその都度複雑な情報処理を行う。当然未経験の事項もあり、適切ではない意思決定につながることもある。制度制定時に十分な検討を経ることを前提としてではあるが、制度として定められていれば、経営者の負担が軽減され、意思決定がスムーズに進むこともある。その繰り返しが、意思決定の学習にもつながり、結果として「指揮による成長」への移行も円滑に進む。

また、「指揮による成長」は初期分業の始まりでもある。分業化した組織には、責任者が就くので、経営者から個々人が見えにくくなる。逆説的ではあるが、「指揮による成長」の前に制度を整えることによって、意思決定の不具合をなくすこともできる。

(2)導入できる条件

このタイミングで導入できればそれに越したことはないが、一種の理想論でもある。実際には、導入できる条件がある。それは、①事業成長の蓋然性が高いことと、②社員に対する経営・マネジメント層の関心が高いことである。以下では、スタートアップ企業の特徴とともに解説する。

①事業成長の蓋然性が高いこと

事業のフェーズによっては何に投資すれば売上が伸びるのかがはっきり分からない。世の中になかったサービス・プロダクトなので、事業成長のお手本がないためだ。試行錯誤の連続から成長ドライバを見つけるしかない。

そうなると、ユーザーニーズに答えたり、ソースコードを改修したりといった眼前の目標に向かって頑張って行動し成果を出しても、すぐに継続的な売上・利益につながる確証はなく、給与への配分原資にはしづらい。「明日また頑張ろう」と思えなくなってしまうのだ。

②社員に対する経営・マネジメント層の関心が高いこと

スタートアップ企業は、事業の新規性や経営者のビジョンから設立されることが多い。そのため、事業成長させることには関心が高く、社員への関心は相対的に低くなる。

そうすると、ピープルマネジメントへのリソースが少なくなり、評価やフィードバックという組織能力の醸成が遅れる。結果、制度があったとしても、マネジメントの関わりが薄く、「明日またがんばろう」と思える循環が機能しない。

[2]スタートアップ企業の人事制度を考える観点

上記2点を導入の前提条件としたときに、具体的にはどのように制度設計を考えるべきなのか。それには以下三つの観点が必要となる。

(1)ベースとなる考え方(主義)の観点

年功主義、職能主義、役割主義、職務主義、成果主義といった、等級・評価・賃金制度のベースになる考え方である(本稿ではそれぞれの内容は割愛する)。事業構造として、何に報いることで成果が発揮しやすくなるのかといった観点である。

例えば、1970年代は職能主義の全盛期であった。日本は製造業主体で内需も豊富、つまり作れば作っただけ売れて、売上が伸長する構造であった。機械化も全面的には進んでおらず、人が単位時間当たりにどれだけ生産できるかがキーファクターであった。したがって、個人の能力が伸びれば、生産量も売上も伸びて、配分原資が十分に確保できたのである。

今はそのような単純な事業環境ではなく、自社の事業構造に適した主義、あるいはそれらの組み合わせを模索する必要がある。余談だが、古臭く効果がないようにうたわれることが多い年功主義も、事業構造上適した産業が一部存在するのだ。

(2)運用能力の観点

マネジメント層が制度を活用できる能力と、人事担当者の制度運用能力がどれほどあるかである。それによって制度でやれることが決まってくる。

具体的には、前者は、マネジメント層が常日頃から社員の成長を共に考え目標設定・フィードバック等を行えていれば、それをさらにやりやすくするシステムや、マネジメント層の成長にもつながる取り組みも可能となる。しかし、その逆であれば、まずは評価をしてみるという体験からスタートせざるを得ない。

後者は、人事が制度を改善していけるかである。人事制度はリリースした瞬間に課題が生じるといってもよい。事業は常に変化しているし、外部環境も変わっていくからだ。臨機応変とまではいかずとも、そうした変化に併せて制度そのものや運用を変えていける能力がどれほどあるかによって、制度の柔軟性の幅をどれほど持たせるかが変わってくる。

両者の運用能力が低いままで難しいことをやろうとすると、ガチガチに固めた運用にならざるを得ず、しっかりとしたマニュアル・研修が必要となる。それでマネジメント層が成長すればよいが、一般的には、考課・評価が作業・儀式となってしまい、制度自体への疑義が評価者にも被評価者にも蔓延してしまう。

制度で何を良しとし、何を悪しとするかは、経営の意思も込められよう。制度への疑義が生じるということは、経営への疑義が生じるということに他ならない。使い方を間違えれば致命的になってしまうのだ。

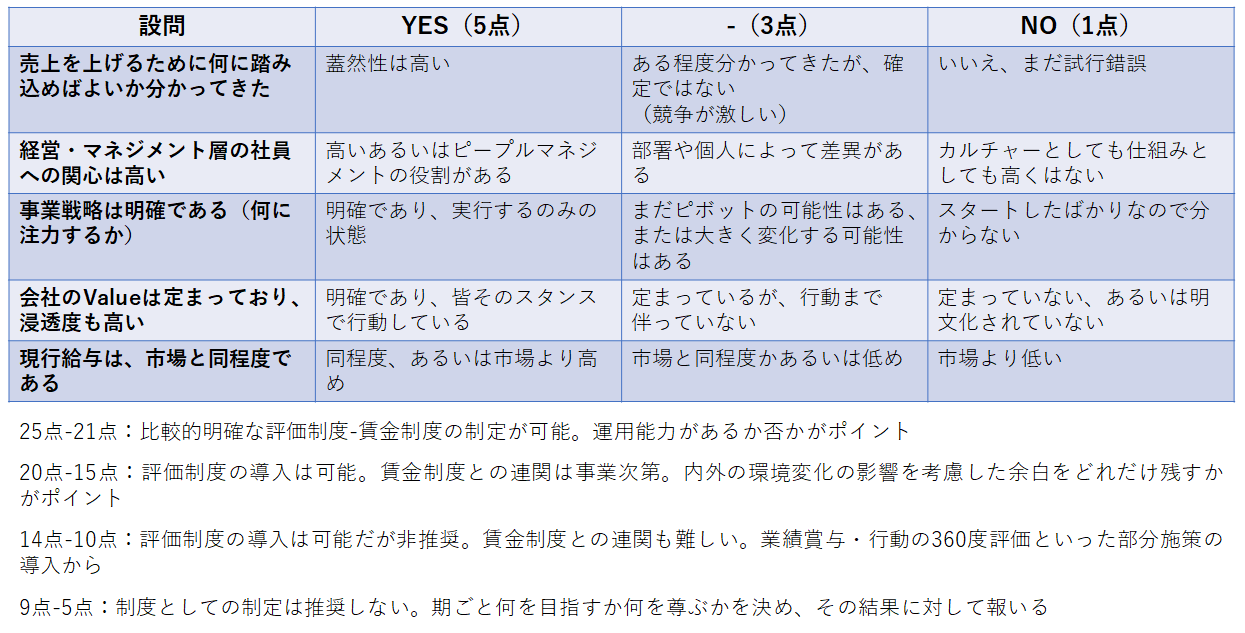

(3)評価と金銭報酬の連動の観点

評価結果を金銭報酬(給与)とどう連動させるかは、前述の「事業成長の蓋然性の高さ」「社員に対する経営・マネジメント層の関心の高さ」のほかに、「戦略の明確さ」「バリューの浸透度合い」「給与水準」の計五つの要素を組み合わせて検討する必要がある。

➢ 戦略の明確さ:事業目標の明確さにつながり、そこから派生する個々人の目標が構築できるかにつながる

➢ バリューの浸透度合い:行動評価を構築できるか否かに関連がある

➢ 給与水準:元々が高めであれば、評価結果によって上下しやすいが、元々が市場より低い場合は、評価結果でさらに低くすることは困難となる

そもそも評価制度や賃金制度自体を導入できるかも併せて、[図表6]に導入の目安となる指標を示す。5つの設問に対するポイントを合計し、そのポイントに応じて、評価と賃金の関連性の明確さも変わる。

[図表6]評価制度と賃金制度の関連性

現実的にはキャッシュポジションに大きく左右されるが、あくまでも基準として参考にしてほしい。

4.人事制度において最も大切なこと

人事制度において最も大切なことは、「すべてが成長できるか」ということである。すべてとは、事業、経営、評価者、被評価者だ。ビジネスゴール、事業の成長については既に述べたとおりである。

評価者が制度を用いる中で、これまでやってこなかった新たなマネジメント手法に取り組むことや、熟練することも成長といえよう。被評価者が自分自身のキャリアや目標に向かって、新たな領域にチャレンジできること、その結果から学びを得ることも成長といえよう。

こうした成長を得るためには、「経営・人事・事業責任者が一体となって、事業と望ましい社員の未来を真剣に考え、それを言語化すること」であり、「いかに社員を巻き込んで設計していくか」である。

このプロセスは、組織を一体化させ、より良くしていく組織開発であり、自分たちで自分たちの組織の未来をつくっていく自己組織化の能力を磨くことにつながる。

世の中には、いとも簡単に人事制度が構築できるとうたうセミナーやサービスもあるが、他者に作ってもらった制度や、誰かから借りてきた言葉などで、複雑なシステムを社員に納得してもらうことなどできない。人事制度の外注などは、経営・人事の仕事放棄であると言わざるを得ない。

ましてやスタートアップ企業は前例がない新しい事業を行っているのだ。これまでの企業とは、事業も組織規模も異なる。組織文化も異なれば組織能力も異なる。他社と同じテンプレートの制度をそのまま使ってうまくいく道理がない。

多少うまくいかないことがあっても、自分たちで頭を悩ませ創り上げるからこそ、社員に届くメッセージとなり得るのだ。

5.おわりに

以上全5回にわたって、スタートアップ企業の人事戦略について解説を進めてきた。紙幅の都合で、労務管理・衛生管理等は割愛したが、これらについては一般にも十分に情報があるので参考にされたい。

以下に全編を通してのメッセージを示し、結びとしたい。

①人事戦略で事業と組織を成長させる

事業がダメで失速するよりも、組織・人事の問題で失速するスタートアップ企業のほうがはるかに多い。成長と停滞は交互にやってくる。事業の一手先を見据えて人事戦略の準備を進めてほしい。手技手法に身を奪われず、事業理解を進めてほしい。

②人事のジレンマを乗り越える

スタートアップ企業では、人事機能のすべてに網羅的に取り組むことが可能だ。言い方を変えると、すべてに取り組まざるを得ない。しかしそのすべてをつないだ教本は存在せず、また先駆者も少ない。本稿をヒントとして、ジレンマを乗り越え、自らが新たな先駆者になるべく取り組んでほしい。

③全員が人事戦略の当事者

人事だけが人事戦略を考え実行するのではない。むしろ、事業部門が自部門の戦略をよりよく実行できるようにするために、取り組んでいただきたい。組織の全員が自分事として取り組むことが、事業と組織を成長させるのだ。

|

田口 光 たぐち ひかる 合同会社YUGAKUDO 代表社員 中小機構BusiNest アドバイザー iU専門職大学 非常勤講師/人的資源管理・組織行動論担当 早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を経験。IPO準備・M&Aなどのプロジェクトにも参画する。その後、外資企業の人材開発部門長を経て組織・人事コンサルタントとして独立。多くのスタートアップ企業で顧問・役員を務める。 |