田口 光 たぐち ひかる

合同会社YUGAKUDO 代表社員/組織開発コンサルタント

1.前回の振り返り

前回は以下の内容について言及した。

①必要な組織能力の変化

組織に必要となる能力の変化は速いが、人のスキルアップには時間がかかる。そのため、常に外部からの人材調達が必要となる。

②組織能力の獲得に必要な要素-ATDタレントマネジメントモデルより

戦略に基づいた役割・目標設定、採用、オンボーディングや育成をセットで行う必要がある。

③適所適材の狭い採用ファネル

汎用的な人材を採用する余裕はなく、ピンポイントでの採用となるため、母集団を集めるという考え方が適合しない。

④スキルと価値観の綿密な確認

マネジメント陣が充実していることは稀で組織に育成能力がないため、体験入社などの入念な方法でスキルや価値観を確認する。

⑤環境整備とオンボーディング

情報共有環境の整備やGRPIモデル等のオンボーディングで早期の戦力化を図る。

今回は、獲得した組織能力をどのように活用していくのか、"人事"について解説を進める。

2.スタートアップ企業の"人事"

[1]人事についての整理

「人事」という言葉が持つ意味は実に幅広い。人的資源管理全体を意味する場合もあれば、その業務を行う人を指す場合もある。本来はその言葉の全体像を表した上で、言及する部分とその理由について示すのが筋であろう。

今回は、紙幅の関係もあり、「獲得した組織能力をどう活用して成果を上げていくか」に着目する。具体的には、どのポジションに誰をアサインするのかという、「ポジション」と「個人」のマッチングに限定し、スタートアップ企業の特異点と注意点を解説する。スタートアップ企業では、1件の人事が事業成長の明暗を分けることも珍しくない。

[2]ポジション

①新設される速さ

なんといっても、新たなポジションが登場するスピードが速い。組織規模の拡大による新たなマネジメントポジション、競争力の源泉の磨き込みによる新たな高度専門職、エリアの拡大による新たなエリア担当者やマネージャーと、事業が有望であればあるほどそのスピードは速くなる。

②新規性―未知のポジション

その特異性は「難しい上に誰もやったことがない」ということである。

「A新しい企業組織×B新しい事業×C新しいポジション」

(A、Bはスタートアップ企業での事業を指す)

A、B、Cそれぞれでも一定の難易度は容易に想像される。これが三つ掛け合わされるのだ。ロールモデルもなければ、このような行動がうまくいくといったコンピテンシーも存在しない。つまり、このポジションのおおよその特性は想定できるにしても、成功事例がないのである。

③キーポジション

スタートアップ企業において、その事業の成長とともに次々と新たな組織能力が必要になるメカニズムは第1回で述べた。つまり、新たに発生するポジションは、事業を推し進める上で必要不可欠の「キーポジション」となる確度が非常に高い。

④キーポジションにアサインする上での注意点

このキーポジションは確実に埋めていかねばならない。「誰かいい人が見つかるまでは・・・」なんて悠長なことは言っていられない。ユーザーの志向性の変化は速いし、競合にキャッチアップされるリスクもある。また、待ったからといって未知のポジションを担える人物が都合よく現れるとも限らない。

また、「兼務」はお勧めしない。「兼務」とは既存の職務に就いている社員あるいは役員を、一定の業務比率で新たなポジションに就かせる仕組みだ。この「兼務」というやり方は、良い解決方法のように見えるかもしれない。組織図上は配置が完了し、空席にもならないためだ。

しかし、だ。一つのポジションですら簡単なことはないスタートアップ企業である。それを兼務することは果たして本当に可能なのであろうか。言うまでもなく、人には「キャパシティ(許容量)」というものがある。チーム・業務が違えば、携わる関係者も異なるし、必要な知識も異なる。業務比率を定めたとて、すぐに頭の切り替えなどできはしない。仮に兼務比率70%:30%だとすると、実質はせいぜい50%:20%程度だろう。兼務は筆者も何度か経験があるが、決して効率も効果も良くはなかった。

ましてや、事業の「キーポジション」である。一時的なものでやむを得ない場合も確かにあるだろう。しかし、組織図上解決しているように見えてしまうと、そのポジションをどうにかせねばというアクションが遅れる。その分悪質ともいえ、さまざまな事情を差し引いても「兼務」は悪手と言わざるを得ない。

[3]個人

①入社後の変化を把握する

新規入社者の担う業務は、その組織で活躍するうちに変化していく。変化が激しい事業環境の中では、通常よりも早くさまざまな経験をし、できる仕事も増えていく。

つまり、選考・入社時の能力のまま、個人の能力を推し量ってはならず、業務実績や行動を通して、その変化や広がりを定期的に把握しておく必要がある。この時には、以下の点に注意してもらいたい。

〇デジタルに能力を測ることに固執してしまうこと

数字にすることで万人がわかりやすく把握できるようにはなるが、数字にするためのプロセスが多大なコスト(時間・金銭)となる場合もある。

〇個人が持つすべての能力を把握しようとすること

あくまでも、事業戦略-機能組織の戦略に必要な能力や周辺能力でよい。例えば、業務にPCを使うことが当たり前の現代において、珠算の能力を把握することはさして意味がない。知っておいて損はないだろうと考えがちだが、やみくもに収集することで必要な情報が埋もれてしまうこともある。

②できることとやりたいことは異なる―キャリア志向

もう一つ把握しておかねばならない要点は、個人のキャリア志向である。できるようになった仕事の中で、自分に向いていると思うものもあれば、その逆もあるだろう。また、「できるようになったし、自分に向いているとも思うが、やっていきたいことではない」ということもあるだろう。

不安定な環境のスタートアップ企業に個々人が飛び込むのには、それなりの動機がある。未知の事業領域へのチャレンジや、裁量を持って働きたいといった想いもよく耳にする。ミッションやビジョンに強く惹かれたといったこともある。自分が将来専門としたい職種の腕を磨きたいといった想いもあるだろう。

彼らがスタートアップ企業へ飛び込んだのは、キャリア志向に沿う体験を積むことができると考えたからだ。昨今は、働く中で社員がどのような体験――Employee Experience(EX)を積むことができるのかを明確にして採用活動を行う企業も少なくない。

つまり、個人の志向を把握し、それに沿ったストーリーを持つ職務を提供しないと、彼らは離職してしまう可能性があるということだ。苦労して獲得した組織能力である彼らを、そのような理由で手放すのはなんとももったいない。

[4]ポジションと個人のマッチング

ここまでは、ポジションと個人の特性と注意点について述べてきた。この二つの突合が人事となる。この二つの突合と、その結果によるアクションは、前回説明したタレントマネジメントモデルで説明できる[図表1]。

[図表1]ポジションと個人の突合

「ポジション」は、事業戦略を確実に実行していくための組織の堅牢性、「個人」は組織内能力の可視化といえる。これらを突合させた結果、マッチすれば社内での異動・配置、マッチしなければ外部からの調達(採用)ということになる。

[5]適材適所―適材が先か適所が先か

さて、机上の論理ではこのように整理がつくが、実際のところは、ポジションを埋めることを優先するのか、個人の想いを優先するのかの岐路に立たされることがほとんどである。

「適材適所」という言葉があるが、個人を適材、ポジションを適所と見立てたときに、どちらを先んじて考えるべきなのだろうか。

①かつての日本企業は適者生存型

かつての日本企業は「適材」が先であった。安定した外部環境、終身雇用が前提の雇用制度の中で、企業内で生き残った者を重要なポジションに登用していったのである。

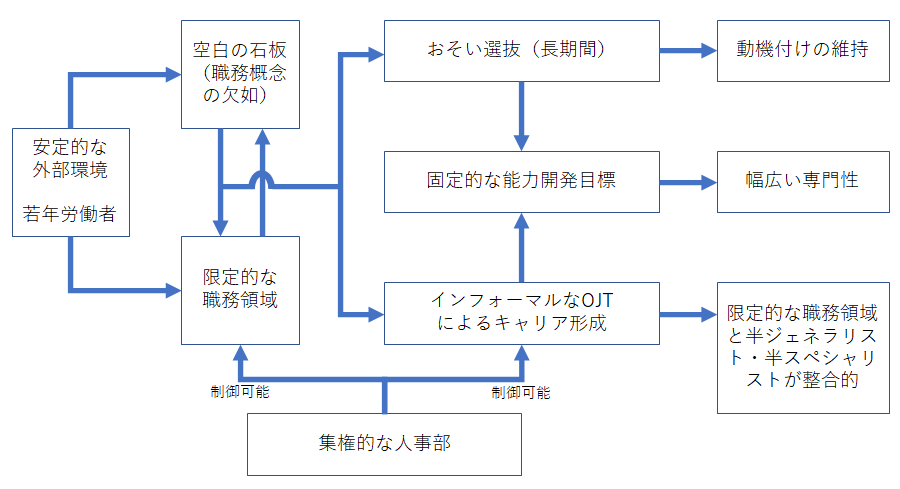

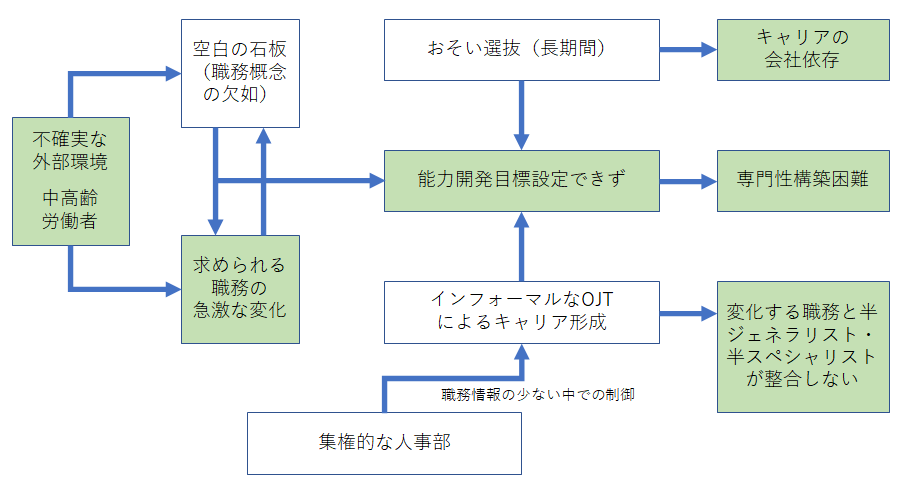

石山(2020)は、柿沼(2015)、McCall(1998)を援用し、かつての日本企業の人事管理の仕組みを「適者生存日本型人事管理」と呼んで、効果が発揮されるメカニズム・発揮されないメカニズムを明らかにしている[図表2、3]。

[図表2]適者生存日本型人事管理が効果を発揮しているメカニズム

資料出所:石山(2020)『日本企業のタレントマネジメント』〔2002年、中央経済社〕p.75)

[図表3]適者生存日本型人事管理が効果を発揮できないメカニズム

資料出所:[図表2]と同じ(p.76)。[図表2]との相違点を筆者が着色して示した

この「適者生存」という捉え方は、われわれの日常からも容易にイメージできるのではないだろうか。日本の大企業や銀行の風土を揶揄したようなテレビドラマでも見かけることがあるだろう。

[図表2]と[図表3]を比べてみると、その違いは外部環境の変化にあることが分かる。つまり、適者(適材)を先に考えると、外部環境に適応しづらいということがここから読み取れる。

実際、スタートアップ企業が成長を遂げた際に、キーポジションを担っていた人の異動が発表されることはよく目にする。例えば、かつて取締役を担っていた人が一社員に、CTOを担っていた人が別の役割に変更する、といったケースである。これは、スタートアップ企業が成長を遂げた結果、異なるステージ(環境)に身を置くことになり、適所と適材がマッチしなくなった結果であることが多い。

②スタートアップ企業は「適所」が先

スタートアップ企業が常に外部環境の変化にさらされていることは、これまでにも言及してきた。スタートアップ企業には、その環境変化に適応するために、事業戦略を柔軟に変更し、戦略を実行するための組織をつくっていくことが求められる。

つまり、スタートアップ企業では適所(キーポジション)を先に考えるべきなのだ。そうでないと、資金力も組織力も乏しいスタートアップ企業は環境変化に適応できず、消えてしまう可能性すらある。

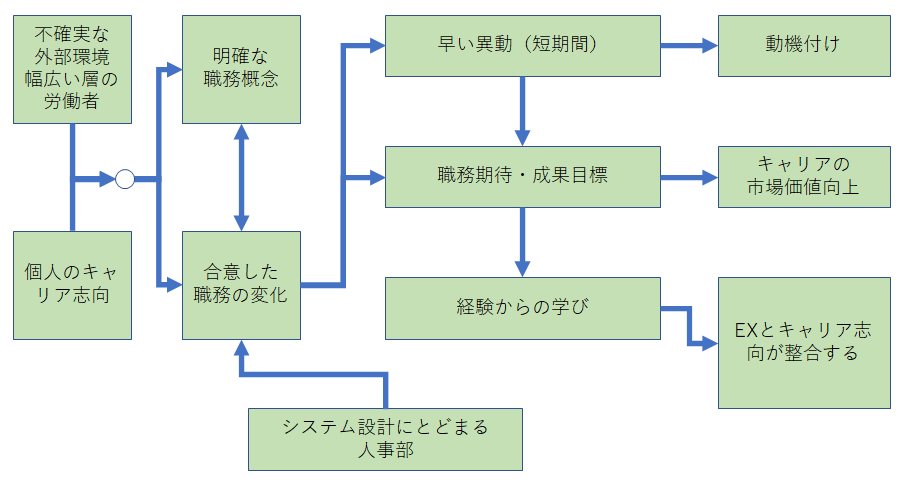

また、単に適所を押し通すということではなく、個人の能力やキャリア志向の変化を把握しておくことで、マッチングは円滑に進みやすくなる。石山(2020)に倣って、スタートアップ企業での人事管理のメカニズムを[図表4]に示す。

[図表4]スタートアップ企業における人事管理のメカニズム

「システム設計にとどまる人事部」について補足する。適所の詳細や個人の能力の発展度合いを人事がすべて把握し、コントロールするのは、スタートアップの規模であっても、すぐに限界がくる。変化も速いし、それぞれの専門性も深く記録の粒度もまちまちになってしまう。

人事は、(部門長等の)適切な人が、(戦略・組織の変更等の)適切な機会に、(タレントマネジメントシステムや何らかのデータベースといった)適切な方法で、適所に適材をアサインできる仕組みを整えることを主眼とすべきである。

3.スタートアップ企業の人事の要点

ここまで、スタートアップ企業において適所(ポジション)と適材(個人)をどうマッチさせていくかを解説してきた。実務的には、ある程度の時間軸を通しての取り組みとなる。

[1]時間軸をにらむ

①Xカ月後の事業状況と、必要な組織体制

まず、事業計画や現時点での事業コンディション、責任者の見込み等から、Xカ月後には事業がどのような状況になっているかを考えておくことが必要だ。それによって、その時の事業戦略を実行するにはどのような組織体制が必要で、どういったキーポジションがいつくらいに発生するのかを予測するのである。そして、社内に該当者がいない場合、外部からの採用を早い段階から進める必要がある。

「X」に入る時点は、通常の中期経営計画等であれば3~5年スパンであろうが、スタートアップでは3~6カ月、長くて1年程度である。

②Xカ月後には誰がどのような活躍を遂げているか

個人についても同様に、Xカ月後にどのようになっているか、推察しておくことが必要だ。ある個人が、何らかの体験や成果を上げることで、飛躍的な成長を遂げるさまは、皆さんも目の当たりにしたことがあるのではないだろうか。

成長の逆もしかりだ。ピーターの法則のとおり、新たな職務で伸び悩んでしまう場合もある。自身の体調やメンタル、家族等のプライベートな環境などによっても、個人が力を発揮できるかが左右される。

こうした推察は、社員全員に対して行えればそれに越したことはないが、規模が拡大するにつれ難しくなる。その場合、人事が直接行うのでなく、ミドルマネージャーを通しての把握、ストレスチェックでの把握、その他診断ツールなどを用いるのでもよいだろう。

加えて、人事は、複数存在するであろう社員のコミュニティになんらかのタッチポイントを持っておくことをお勧めする。趣味の集まりもあれば、勉強会もあるだろう。職務を離れたコミュニティでは、取り繕わない本音も出やすい。こうしたタッチポイントでの定性的な情報を加え、多角的に把握していくことで推察の確度は高まる(ただし、あくまでも補足・補完情報に過ぎない)。

[2]適者開発

未来を見据えて考えると、その時点の適所に求める要件と、現在の個人の能力との差分が明らかになる。異動・採用といった選択肢だけではなく、どうすればその要件に近づけるかといった取り組みも可能だ。

前述の石山(2020)は、適者生存日本型人事管理の行き詰まりを打破するのは、タレントマネジメントの考え方を導入した「適者開発」だと言及している。つまり、適所にマッチさせられるような人材開発を行っていくということだ。ただし、その取り組みの問題点として、日本企業では職務概念の欠如があるため、能力開発目標ができないことを挙げている。

スタートアップ企業であれば、職務概念は明確であり、この問題点はクリアできる。異動・採用に加え、適所(キーポジション)に併せた適者開発も実務的な選択肢となり得る。

[3]抜擢人事

この「適者開発」は、抜擢人事といった人事施策にも通ずる。有名なロミンガーの法則※では、成功したリーダーの学びの70%が「困難な仕事から」であったと結論づけられている。

※『Career Architect Planner』(1996 Lominger Press) ロミンガーの法則は概念的・理論的なモデルであり、実際の職場での学習の割合を示したものではないものの、学習の全体構造を捉えるうえでの一定の示唆はあり、人材育成の場で数多く用いられている。

そうした意味では、前例がなく足掛かりに乏しい適所=キーポジションではあるが、「ポジション要件に近い実績」や「キャリア志向」が合致していれば、抜擢人事を行い、経験させてみるというのも、スタートアップの人事としては、積極的に取るべき施策とも思う。

抜擢人事を有効なものとするには、チャレンジが尊ばれる文化の醸成や、失敗した時に円滑に元の職務へ戻れるような補助的なシステムも必要である。

以上、本稿ではスタートアップ企業の人事について詳述した。

●スタートアップ企業で新設されるポジションには、「次々と現れる」「新規性が強く、難易度が高い」「事業戦略上のキーポジションであることが多い」という特徴がある。

●個人においては、以下の特徴がある。

・そのキャリアにおける入社動機が何かしら強くあり、それにそぐわないと離職してしまうことも珍しくない

・入社後の能力変化も速く、キャリア志向と併せて定期的に把握しておくことが必要である

●環境変化が激しいため、適所が先であるが、社員のキャリア志向を把握しておくことで、マッチングの円滑さは向上できる。

●実務的には、一定の時間軸を見据えて検討すること、適所にそぐうような適者開発も視野に入れることが必要。

次回は、事業の継続およびスケール化のためのサクセッションプランニングをスタートアップ企業でどのように進めるべきなのかを解説していく。

|

田口 光 たぐち ひかる 合同会社YUGAKUDO 代表社員 中小機構BusiNest アドバイザー iU専門職大学 非常勤講師/人的資源管理・組織行動論担当 早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を経験。IPO準備・M&Aなどのプロジェクトにも参画する。その後、外資企業の人材開発部門長を経て組織・人事コンサルタントとして独立。多くのスタートアップ企業で顧問・役員を務める。 |