田口 光 たぐち ひかる

合同会社YUGAKUDO 代表社員/組織開発コンサルタント

1.前回の振り返り

前回は以下の内容について言及した。

①スタートアップ企業の定義

スタートアップ企業は「革新性」と「成長性」を有し、社会を発展させる存在である。

②組織成長の壁―グレイナーモデル

組織は成長と停滞を繰り返す。成長の要因が次の停滞を生み出す。

③停滞を打破する人事戦略の必要性

停滞を打破するには、創業者のマネジメントスタイルのシフトが必須となる。しかし、それは容易ではなく、組織全体での人事戦略がその助けとなる。

今回は、スタートアップ企業が成長を遂げる上で、どのように組織能力を獲得するのかについて解説する。

2.新たな組織能力の獲得―なぜ新たな組織能力が必要になるのか

[1]事例―ユーザー層の変化

前回述べたとおり、PMF(プロダクトマーケットフィット)が確立されれば組織は瞬く間に成長する。そうすると組織には新たな壁が次々と立ちはだかる。

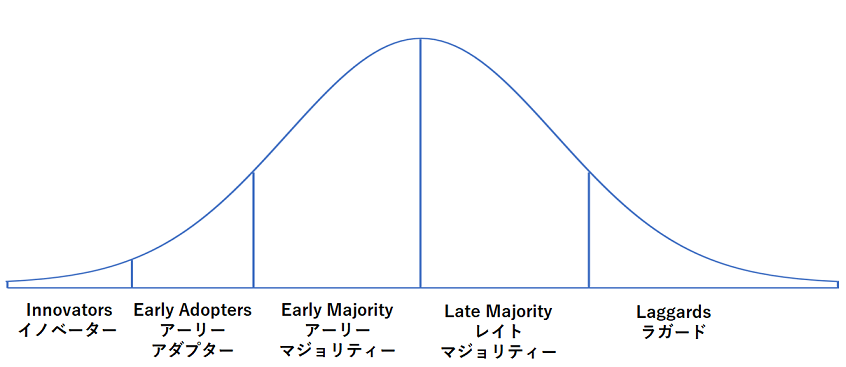

例えば、ユーザーの性質の変化である。よく知られるキャズム理論のテクノロジーライフサイクル[図表1]でいえば、「イノベーター」「アーリーアダプター」は新たなプロダクト・サービスに対しての興味が強く、WEB上の情報のみで購入することに抵抗がない。ゆえに、組織はユーザーとのコミュニケーションをオンラインで完結させることに特化する。組織人員がまだまだ少ない状態であり、そのほうが効率もよいからだ。彼らのフィードバックを得てプロダクト・サービスは磨かれていき、さらにユーザーを増やす。

次の「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」は、興味だけではなく実用性を重んじる。「レイトマジョリティ」に関して言えば、新たなプロダクトを使うことに関して慎重でもあり、容易にWEBで決済するという行動には至らない。レイトマジョリティは、「みんなが使っているから使ってみる」といった、ボリュームのある顧客層であり、確実に獲得したい層である。WEBで決済しないこの層を獲得するためには、実際に対面で顧客を獲得するセールス組織が必要になる。

このように、顧客層の変化を捉え、確実に獲得していくには、異なった組織能力が必要になる。

[図表1]テクノロジーライフサイクル

資料出所:Moore(1999)(川又政治 訳『キャズム』〔2002年、翔泳社〕p.15)

[2]ジョブチェンジは容易ではない

ユーザー層の変化は、良いプロダクトほどすさまじいスピードでやってくる。スタートアップ企業としては、そのスピードに対応していかねばならない。前述の例を取れば、WEBでユーザー層を集めるオンラインマーケティングから、ボリュームゾーンを獲得するフィールドセールスへとシフトせねばならない。

人員数だけで考えれば、オンラインマーケティングに従事していた社員をセールスにシフトすればよいだろう。しかし、人が新たなスキルを身に付けることはそれほどたやすくない。オンラインでユーザーを獲得する能力に長けていたスタッフが、対面で顧客とコミュニケーションを取る能力を短期間で簡単に獲得できるだろうか。実際にそれができるスタッフも存在するだろうが、そこには好き嫌いもあれば、キャリア志向も存在する。ジョブチェンジは容易にはできないのである。

ここでは顧客の獲得方法を例に説明したが、他の職種についても同様である。組織成長に伴い、必要な組織能力は変化していく。スタートアップ企業の成長は速く、それに伴い必要な組織能力も変化する。しかし、人のスキルアップではその速さに追いつくことが難しい。よって、新たな組織能力を獲得するためには、主として外部から人材を調達することが必要になるのである。

3.新たな組織能力を獲得する構成要素

「組織能力の獲得」というと、物理的な獲得として社員の採用数と捉えがちだ。しかし、人材を採用しただけではすぐに成果に結びつかないというのは、組織で働いたことがある人ならば、誰でも容易に想像がつくのではないだろうか。

ATD(Association for Talent Development)が示したタレントマネジメントモデル[図表2]では、「組織能力の量」(右下)とは「実際に成果を出せる状態にある量(人数)」としており、採用だけでは不十分であることが分かる。

―――――――――――――――組織能力の獲得―――――――――――――――

① (戦略に基づいた)役割と目標設定・環境づくり(Performance Management)

② 組織人員の獲得(Acquisition)

③ 育成・開発・チームビルド・オンボード(Team and individual Development)

スタートアップにおいては、その成長の速さからユニークな組織状態にあり、①②③それぞれに適した施策が必要となる。①②の採用面における施策、③の入社後における施策を、その組織の特殊性とともに解説する。

[図表2]タレントマネジメントモデル

資料出所:ATD Press (2009)(2009年当時はASTDPress) "The New Face of Talent Management" から筆者作成

4.採用

[1]組織・環境の特殊性

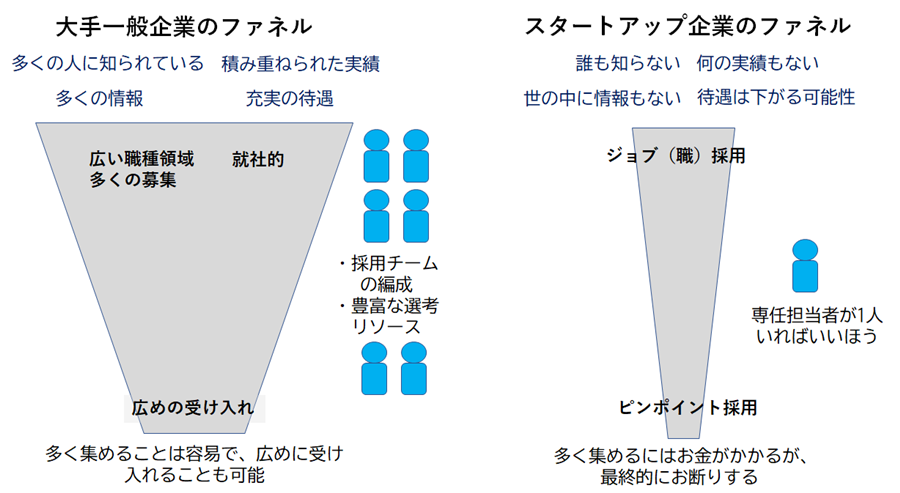

大手一般企業と比較した特殊性の一点目は、「選考に割けるリソース」である。成長フェーズにもよるが、スタートアップ企業ではコーポレート部門の人数が限定的であり、人事も例外ではない。また、知名度や実績、社会に流通している企業情報も少ない。用意できる待遇も、その時のキャッシュ状況に左右されることがある[図表3]。

[図表3]大手一般企業と比較した採用環境・リソースの差異

| 項目 | 大手一般企業 | スタートアップ企業 | |

| 選考リソース | 採用チーム、専任者 | 人事業務全体で専任者が1人いればよいほう | |

| 採用の環境 | 知名度 | よく知られている | 一般的には知られていない フェーズによっては誰にも知られていない |

| 企業情報 | 多く流通している。検索すれば容易に入手できる | 検索しても世の中には情報がない | |

| 待遇 | 福利厚生含め充実している | 金銭報酬はキャッシュに左右される | |

[2]「適所適材」の狭い採用ファネル

特殊性の二点目は、採用手法である。前述のような環境下では、大手企業に見られる「応募者を広く集めて選考を重ね、適性がある部署に配置する」といった、いわゆる「就社」ともいえる採用形態はそぐわない。スタートアップ企業において募集するポジションは、新たな事業戦略を履行できるピンポイントなジョブであるため、応募者を広く集めるという手法は、「最終的に不採用とする人を、お金をかけて集める」といったことにもなる。しかし、そんな余裕は到底ない。つまり、スタートアップ企業では、採用活動では常識ともいえる「母集団を集める」といった採用手法が当てはまらないのだ。

必然的に、募集要項は中身の詰まった具体的な内容になる。また、応募者は極めて限定的になり、選考効率のよい狭いファネルが出来上がる[図表4]。

[図表4]大手一般企業とスタートアップ企業との選考ファネルの差異イメージ

[3]スキルの確実さと価値観フィットの確認

特殊性の三点目は、採用段階でスキルの確実さと価値観のフィット度合いを正確に把握する重要性が、大手一般企業に比べて高い点である。

少ない選考リソースであっても、妥協できないポイントがある。それは「成果の確実性」である。行動が成果に結び付くには、「知識・スキル・業務姿勢」といった本人に起因する要因と、「コンディションチェック・目標設定・業務指導・育成・能力開発・キャリア教育・コーチング」といったマネジメントサイドの要因があり、双方を充実させることが必要だ。

しかし、スタートアップ企業で経験豊富なマネジメント陣が初めからそろっていることは極めてまれである。スタートアップ企業で初めてリーダーやマネジャーといった役割に就く人も多い。こうした状態でマネジメントサイドの要因に依存して、本人要因を十分に確認しないで採用してしまうと、成果に結びつく確度が極めて低くなる。

したがって、本人要因である知識やスキルは、採用時にしっかりと確認する必要がある。また、組織の価値観とのずれがあった場合も、マネジメント陣が補正できない可能性があるため、何を大事にして働くかといった業務姿勢・価値観(カルチャーフィットといわれる)も十分に確認しておきたい。

これらの有効な確認方法として筆者が勧める選考手法が、「体験入社」だ。といっても、実際に入社するわけではない。候補者に1日社内で過ごしてもらい、実際の業務に即した課題にトライしてもらうのである。実技試験も行う。体験入社の運営は高コストであるため、少なくとも基本的な事項の確認を終えた2次選考以降で行う。

以下にスケジュールの一例を示す。

10:00-10:30 オリエンテーション

関係者への紹介、社内の案内

秘密保持契約(NDA)の締結、

最終プレゼンテーションのテーマ発表

10:30-11:30 該当部門のブリーフィング

年間の実行計画、現状の課題、

採用の背景と募集ポジションへの期待

11:30-13:00 ランチ(他部門のメンバーも交えて)

13:00-14:00 実技試験

14:00-15:30 インタビュー

自社関係者(複数)へのインタビュー

15:30-16:00 休憩・雑談

16:00-17:30 プレゼンテーション資料作成時間

17:30-18:30 プレゼンテーション、質疑応答

18:30-19:00 クロージング

面接は、簡便でありよく用いられる採用手法である。しかし、しょせん知識の確認しかできない。知っているということと、実際にできるということは異なる。また、最近は面接対策のトレーニングもあり、1時間程度の面接では、訓練で乗り切れてしまうのである。

一方の体験入社では、少なくとも以下の事項が確認できる。

- 実務スキル

- 課題把握スキル

- ヒアリングスキル

- プレゼンテーションスキル

- ロジカルシンキングスキル

- ビジョン構築力

加えて、組織のメンバーとの相性(近い価値観を持っているか否か)もつかめる。体験入社は丸一日かけて行うものであり、応募者側もこの長時間を採用のための訓練で乗り切ることはできない。

体験入社では細かい工夫も行う。例えば、ランチにマネジャー以上の役職者はあえて参加せず、候補者ができるだけリラックスして「素の状態」でいられるような環境をつくる。その時どういったコミュニケーションを取るのかで、候補者の本音が確認できる。実務スキルの確認も大事だが、この"素の状態"の確認も同じくらい重要である。

また、この「体験入社」は応募者にとっても得るものが大きい。入社を決める前に、職場の雰囲気や働く人がどのような人たちなのかを確認でき、不安を軽減できる。後述する「組織社会化」への効果も大きい。

採用一つに、ここまでこだわりが必要かと思う方もいるだろう。実際、募集要項を研ぎ澄ませることは想像以上に手間がかかるし、体験入社の運営は関係者の調整もあって容易ではない。

しかし、ここまでして懸念を払拭しなければ、スタートアップ企業の成長の速さに対応できないのだ。「雑な採用」は事業を推進する新たな組織能力の獲得につながらない。入社者にとっても、十分なOJTやキャリアアドバイスといった大手一般企業なら普通に享受できるマネジメントを得られない結果、満足な成果を出しづらいことは不幸なことといえる。

「採用一瞬、マネジメント一生」である。採用時の瞬間的なコストよりも、その後長期間続くマネジメントコストのほうがはるかに恐ろしい。

なお、スタートアップにおける選考は、体験入社も含め、該当部門が中心となって進めるスタイルが望ましい。人事担当者が中心となると応募者との連絡調整・エージェントとの調整といったすべての業務が集中してしまい、確実に歩留まりが起きるし、なによりピンポイント採用のための専門知識が必要となるからだ。人事担当者は、部門の採用活動の環境構築やサポートに回る。

5.入社後の組織社会化

[1]組織社会化とは

高橋(1993)によれば、組織社会化とは「組織への参入者が組織の一員となるために、組織の規範・価値・行動様式を受け入れ、職務遂行に必要な技能を獲得し、組織に適応していく過程」とされる。

これは、[図表2]のタレントマネジメントモデルでいえば、右下の「役割と目標設定・環境づくり」「組織人員の獲得」「育成・開発・チームビルド・オンボード」に当たる。より簡素にいえば、[図表5]のようにも表現できる。つまり、「①戦略」に基づいて「②獲得」した能力を「③発揮」できる状態にするということともいえる。③は「入社オリエンテーション」や「オンボーディング」といった呼ばれ方が一般的であろう。

[図表5]「組織能力の獲得」の簡素な表現

[2]言語化と社内共有

組織社会化を進めるに当たって、大手一般企業では豊富なリソースがある。研修チームに加え、業務指導役のメンター、キャリアアドバイザーにもなる上司も寄り添うなど、周囲のサポートが手厚い。

一方で、スタートアップ企業には、当然こうしたリッチな体制は望めない。しかし、入社者には早期の戦力化が求められる。この相反する条件をクリアするには、「組織の規範・価値・行動様式」の言語化を進め、なおかつイントラネット等で共有を進め、いつでも自力で学習できる環境を構築することだ。

なお、「規範・価値・行動様式」がフィットしそうか否か、「職務遂行に必要な技能」があるかどうかは、体験入社で確認を済ませる。

「組織社会化」を阻害するのが、リアリティショックと呼ばれる事象である。簡単に言えば、入社前のイメージとのギャップが大きいことで引き起こされるショックであり、早期離職の原因となることもよく知られている。体験入社で既存メンバーと接点を持つことは、このリアリティショックを軽減することにもつながる。

[3]チームビルディング

前述の言語化を進めることに加え、チームで成果を上げられるような取り組み、いわゆるチームビルディングも必要である。個人としては優秀だが、他者と協働できないといったような歩留まりを持つ余裕はないからだ。

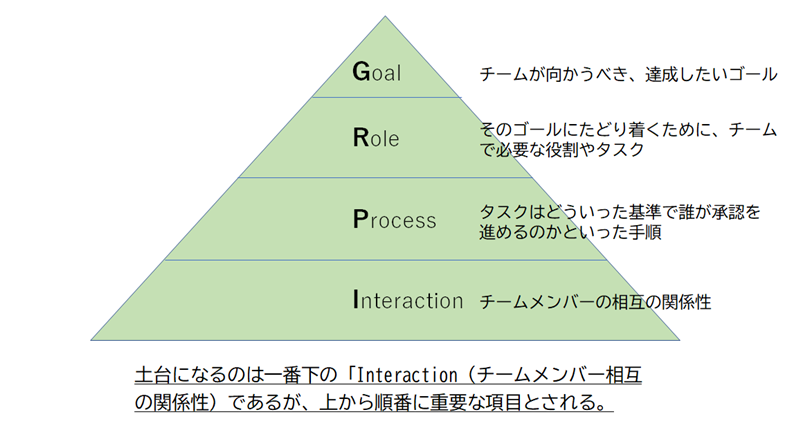

チームビルディングにはさまざまな手法があるが、本稿ではGRPIモデルを取り上げる。もともとは組織の健全性を測る指標として、組織開発コンサルタントであるベックハード氏が開発したものである。

チームの関係性を良好にすることにとどまる手法が多い中、GRPIモデルではスタートアップ企業が重視する事業目標を明確にでき、あいまいになりがちな役割もクリアにできる。GRPIモデルでは、以下の四つの指標を明らかにし、チーム全員で共有する[図表6]。

[図表6]GRPIモデル

大手一般企業であれば、「I」のために割く時間にも余裕があるだろう。また、時間をかけて「G・R・P」を明確にし、共に業務に向かう中で「I」を深めることもあるかもしれない。

くどいようだが、成長が早いスタートアップ企業には時間的余裕もなければリソースも十分にはない。時間に任せ、自然とチームビルディングが進むさまを待っている余裕はなく、GRPIモデルのような、再現可能かつ構造的な取り組みが必要となる。

以上、本稿では、スタートアップ企業での組織能力の獲得について詳述した。

- 組織成長が早く、新たな組織能力が必要となるスパンも速い。しかし、人のスキルアップには時間がかかるため、外部からの採用という手法が中心となる

- 組織形態に余裕がなく、選考においては狭いファネル設計、つまり、事業戦略上の適所およびその要件を定め、該当する適材の採用を進めることが有効

- スキルと価値観を確認する際には、「体験入社」がおすすめ。入社後の組織社会化でも、リアリティショックを防ぐ上で有効。

- 獲得した人材の能力が発揮される状態にするためには、採用だけでは不十分であり、その後の組織社会化施策とセットで考えることが必要である。

次回は、獲得した組織能力をどのように活用していくのか、その人事戦略の要点について解説していく。

|

田口 光 たぐち ひかる 合同会社YUGAKUDO 代表社員 中小機構BusiNest アドバイザー iU専門職大学 非常勤講師/人的資源管理・組織行動論担当 早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を経験。IPO準備・M&Aなどのプロジェクトにも参画する。その後、外資企業の人材開発部門長を経て組織・人事コンサルタントとして独立。多くのスタートアップ企業で顧問・役員を務める。 |