田口 光 たぐち ひかる

合同会社YUGAKUDO 代表社員/組織開発コンサルタント

はじめに

本連載では、スタートアップ企業が人事戦略を持つことの意義とその詳細について、以下全5回にわたって解説していく。

第1回:スタートアップ企業の組織成長

スタートアップ企業とは何かを明らかにした上で、その特徴である革新性・成長性について述べる。

第2回:スタートアップ企業での組織能力の獲得

スタートアップ企業ならではの組織能力の獲得戦略を、タレントマネジメントモデルを用いて掘り下げる。

第3回:スタートアップ企業での人事

スタートアップ企業の人事戦略の要点を、「適所適材」と「適材適所」という考え方の違いを用いて説明する。

第4回:スタートアップ企業でのサクセッションプランニング

一般的には経営者が対象とされるサクセッションプランニング(後継者育成)が、スタートアップ企業ではどの層が対象になるのかを、その重要性とともに詳述する。

第5回:スタートアップ企業での人事制度

どの時点で、どのような特徴を備えた人事制度を持つべきか、また人事制度を運用できる条件について解説していく。

1.スタートアップ企業とは

スタートアップ企業とは何かを語る際に、類似の言葉として「ベンチャー企業」という言葉が使われることが多々ある。しかし、スタートアップ企業とは、ベンチャー企業と明確に異なる性質を持つ。そもそも「ベンチャー企業」は和製英語であり、日本では幅広い意味で使われており、単に規模の小さい企業を含める場合もある。

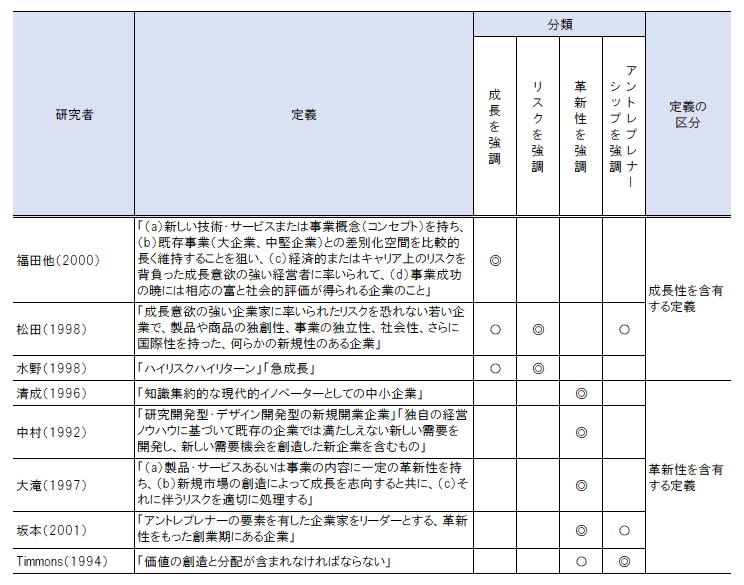

では、スタートアップ企業とは何か。本稿では、金井・角田(2002)、Timmons(1994)に倣い、「革新性」と「成長性」という二つの軸で整理する[図表1](なお、原書ではベンチャー企業の定義となっているが、内容としてはスタートアップ企業に言及しているため、スタートアップ企業の区分として整理する)。

[図表1]スタートアップ企業の定義の区分

資料出所:金井・角田『ベンチャー企業経営論』(2002年、有斐閣)、Timmons(1994)(千本倖生・金井信次 訳『ベンチャー創造の理論と戦略―起業機会探索から資金調達までの実践的方法論』〔1997年、ダイヤモンド社〕p.224)より筆者作成

[1]革新性―社会を発展させる存在

一つ目の特徴は、「革新性」である。つまり、既存のビジネスにない新たなサービスやプロダクト、あるいは新たなビジネスモデルを生み出しているということである。例えば、Amazonは「自宅に本を届ける」という流通における革新的なビジネスモデルを打ち出して成長した。今や本のみにあらず、数多くの商品がAmazonによって届けられ、われわれはその利便を享受している。

このようにスタートアップ企業とは「革新性」をもって社会を発展させる性質を持っている。

[2]成長性

もう一つの特徴は、「成長性」である。「新たに社会を発展させる」サービスやプロダクトも、はじめからその成功が約束されているわけではない。ユーザーテスト等、地道な活動を繰り返すことで、プロダクトとマーケットとの親和性を高めていく。このような、プロダクトがマーケットに受け入れられている度合いを「プロダクト・マーケット・フィット(PMF)」という。

PMFが確立されると、スタートアップ企業はベンチャーキャピタル(以下、VC)等から投資を募り、調達した資金をもって一気に市場開拓を行い、爆発的な成長を遂げる。アメリカでは、「T2D3」というSaaSビジネスの成長に求められる指標がある。サービス開始からARR(Annual Recurring Revenueの略。毎年得ることができる収益や売り上げ)を年々Triple(3倍)・Triple(3倍)・Double(2倍)・Double(2倍)・Double(2倍)にさせていき、5年で72倍の売り上げを目指していくというものだ。もちろん容易なことではない。しかし、VCから投資を受けるということは、それくらいの急成長を求められるということであり、同時にIPO(新規株式公開)などのエグジット(投資資金の回収)を目指すということも意味する。

2.スタートアップ企業がぶつかる障壁

スタートアップ企業がぶつかる障壁として、「死の谷」「ダーウィンの海」がある。「死の谷」とは、新たな製品やサービスが事業化されるまでに資金が尽きてしまうことを意味する。また、「ダーウィンの海」とは、設備・販売体制・生産体制といった経営体制を整える際に時間がかかり、競合にキャッチアップされてしまうことや顧客の需要を得られない現象を指す概念である。

これらはよく知られるところであり、それが故に起業家も投資家も慎重に事に当たる。しかし、あまり知られていないが、高確率でやってくる障壁が他にも存在する。それが「組織成長の壁」である。

[1]組織成長の壁―組織成長のモデル

「50人の壁」「100人の壁」と言われる言葉がある。スタートアップ企業が組織成員を思うように増やせなくなる壁を指しており、その数がおおよそ50人・100人であることを意味している。

口頭で半ば伝説的に言い伝えられている言葉であるが、実はこの伝説を支持する組織成長のモデルが存在する。それがグレイナーモデル(Greiner, L. E. (1972))である。筆者は、従業員として、経営者として、支援者として、株主として、長年スタートアップ業界に身を置いているが、グレイナーモデルはスタートアップ企業の組織成長を最もよく表していると考える。

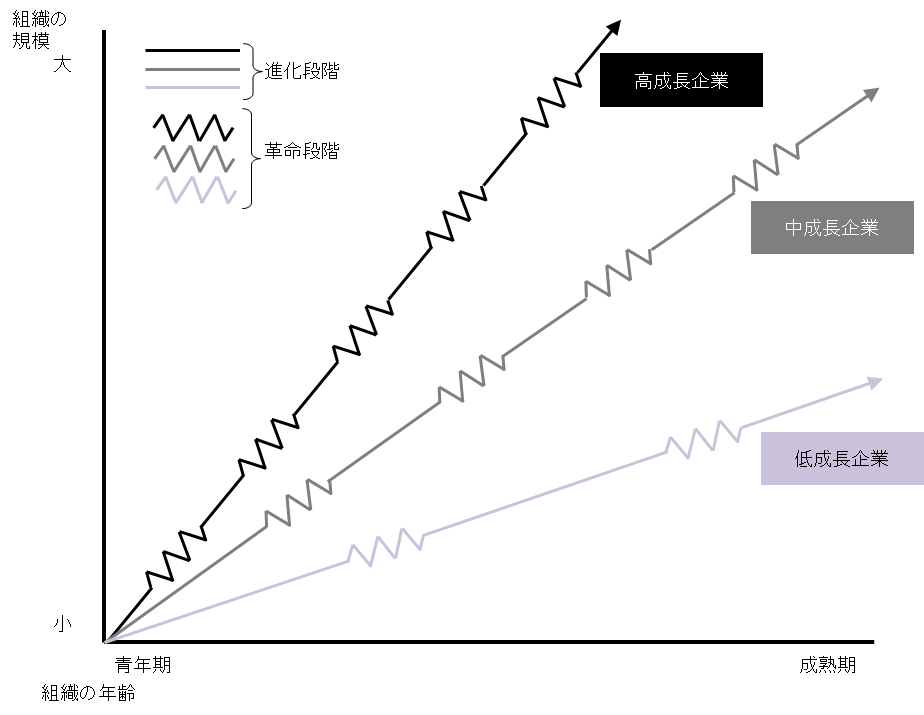

グレイナーは、組織成長のモデルの必須条件として、①組織の年齢、②組織の規模、③進化の段階、④革命の段階、⑤産業の成長率、という五つの主要要素を明らかにした。この五つの要素は、[図表2]のように結合して表現されている。

[図表2]組織進化のモデル

資料出所:Greiner(1972)藤田昭雄訳(1979)「企業成長のフシをどう乗り切るか」,"Diamond Harvard Business Library"([図表3]も同じ)

横軸が組織の年齢、縦軸が組織の規模を表しており、進化段階(以下、「成長」と呼称する)と革命段階(以下、「停滞」と呼称する)が交互にあることが確認できる。高い成長率の企業は高角度で表され、低成長の企業は緩やかな角度で表現されている。

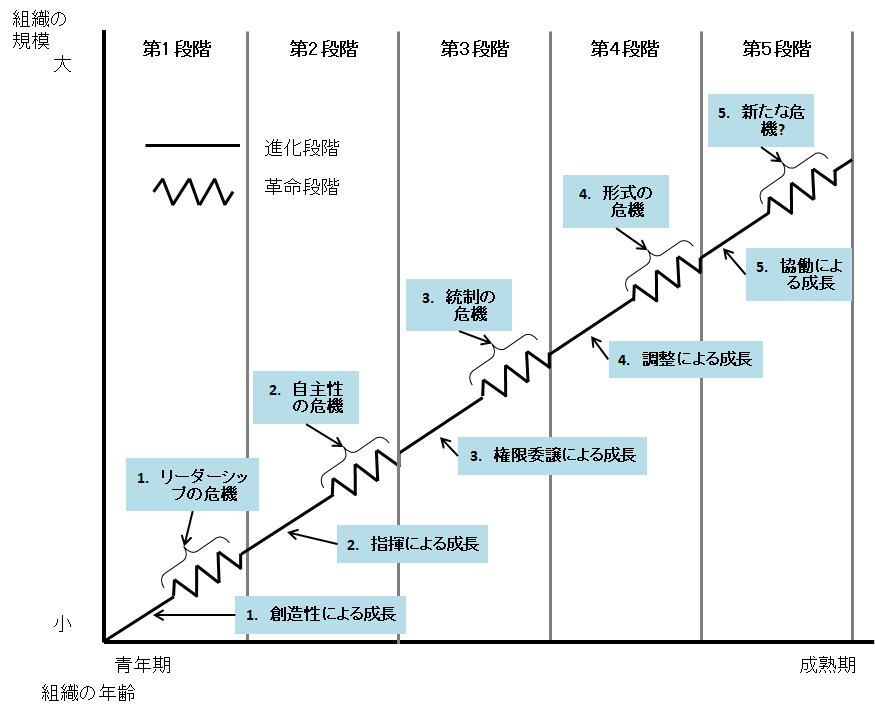

企業が円滑に成長を遂げ、高成長企業となっていくためには、停滞期間をいかに脱するかに懸かっているといえる。この停滞期間を脱するためには、マネジメントスタイルを変更しなければならないというのが、グレイナーの主張である。前述の五つの要素を踏まえてグレイナーが示したのが、「成長の5段階モデル」、通称グレイナーモデルである[図表3]。

[図表3]成長の5段階モデル(グレイナーモデル)

資料出所:Greiner(1972)藤田昭雄訳(1979)「企業成長のフシをどう乗り切るか」,"Diamond Harvard Business Library", p.73

[2]グレイナーモデルの特徴と、スタートアップ企業が陥る停滞

グレイナーモデルで示されている5段階は、以下のとおりである。このモデルの大きな特徴は、「成長を遂げた要因が次の停滞の原因をつくる」ことであるといえる。

①第1段階:創造性(Creativity)による成長とリーダーシップの危機(Leadership Crisis)

②第2段階:指揮(Direction)による成長と自主性の危機(Autonomy Crisis)

③第3段階:権限委譲(Delegation)による成長と統制の危機(Control Crisis)

④第4段階:調整(Coordination)による成長と形式の危機(Red Tape Crisis)

⑤第5段階:協働(Collaboration)による成長と成長の危機(Growth Crisis)

③~⑤はスタートアップ企業とは言えない規模の成長を遂げている場合が多いため、以下では①と②を取り上げ、スタートアップ企業がどこで躓きやすいのかを詳述する。

①第1段階:創造性(Creativity)による成長とリーダーシップの危機(Leadership Crisis)

- 創業者はじめ組織全員がPMFに集中することで成長

- この段階では、規律・人事等の内部管理は軽視される傾向

- 社員が少ないうちは会議等の決まった形式がなくとも意思疎通がとれるが、組織が拡大すると意思疎通が難しくなり、リーダーシップが必要になる

- 創業者が当初のコミュニケーションスタイルから変化できないと組織は停滞する

- しかし、そもそも多くの創業者はマネジメントをしたくて起業したわけではない

スタートアップ企業が陥る最初の停滞は、この「リーダーシップの危機」である。「組織を率いる」「組織をマネジメントする」ということが一朝一夕にできるようになるものでないことは、われわれの経験則からも明らかである。つまり、優れたビジネスアイデアを考え、形にする能力がある者(起業家)が、事業組織を率いて成長させられる(事業家)とは限らないということだ。また、この転換を早期に成すことも容易ではない。

この壁を打ち破るには、グレイナーは、創業者に気に入られ、同時に組織を協調させる有能なビジネスマネージャーを置く必要があると主張している。今でいうCOO(Chief Operating Officer。最高執行責任者)であろうか。このような有能なパートナーがすぐ見つかればよいが、昨今の採用市場を見ても、都合よく採用できる職種ではない。近年は、起業して成功した先人が新たな起業家のメンターになるようなコミュニティーも発達してきており、この「リーダーシップの危機」で止まっている企業もひと昔前ほど多くはない感がある。しかし、それでも性質的には異なるものであり、時が経てば解決するものでもない。また、そもそもスタートアップはその「時」を待てない。

ではどうするか。COOとまでいかなくとも、その職種で「自分より確実に詳しく」「成果を出してきた実績がある」人を社員に迎えることで、リーダーシップの危機は一定程度緩和できる。つまり、「リーダーシップの分散」である。しかし、具体的に成果を上げるためには、そうした人の採用だけでは不十分である。期待役割の明文化、行動のもととなる価値観、つまり組織文化の言語化、決裁権限の整備といったことも必要だ。こうした種々の人事施策は、創業者が起業家から事業家への転身を遂げていくことをサポートできる。

②第2段階:指揮(Direction)による成長と自主性の危機(Autonomy Crisis)

- 創業者あるいは幹部メンバーがリーダーシップを発揮し、内部管理にも目を向けられるようになると、組織はその指揮命令でさらに成長する

- 初期分業化が起こり、開発部・マーケティング部等の専門部門が発生する

- 専門部門は組織の専門性・効率性が大きく向上し、リーダーシップと相まってさらに組織は成長する

- 成長するにつれ、次第に、分業した組織のほうが仕事に詳しくなり、創業者の指揮命令に対して自主性を求め始める

- しかし、創業者には指揮命令の成功体験があり、加えて、自分が起こした事業であることから、自分が一番詳しいとの自負もある。それが故に、容易に指揮命令から離れられない

- 創業者がマネジメントスタイルを変更できなければ、メンバーはやる気を失い、パフォーマンスの低下・離職などの行動が増加し、組織は停滞する

多くのスタートアップ企業が陥る停滞が、この「自主性の危機」である。スタートアップ企業にかかわらず、一般企業でも、マイクロマネジメントをしてしまう管理職を目にすることは多いのではないだろうか。彼らは、なぜメンバーに任せることができないのだろうか。筆者が見てきた多くの場合は、「真面目だから」であった。彼らは、誰よりも業績・業務に向き合っており、その責任を真剣に捉えていた。結果、その重責は自分が先頭に立って担わねばならない、そんなスタンスがマイクロマネジメントへとつながってしまう。

これがスタートアップ企業の創業者・経営者ならなおのことである。前述の「死の谷」に代表されるような、資金が底をつくプレッシャーにもさらされている。筆者も経験があるが、実際に日々現預金が減っていくのを見るのは実に辛いものだ。また、「ダーウィンの海」のような後続に追いつかれる恐怖もある。何よりも、彼らは早くビジョンを実現させたいという思いが誰よりもある。そうした焦燥感も、「任せることができない」要因となる。また、直前には「指揮による成長」の成功体験がある。こうした焦燥感と成功体験が絡み合い、スタートアップ企業が停滞する原因となってしまう(もちろん、最初から任せることを想定して組織設計を進める創業者もいるし、停滞に直面した際にマネジメントスタイルを変更できる創業者・経営者も存在する)。

グレイナーは、直接的にその解決方法に言及していないが、次の段階のはじめに「分権化組織構造」について触れていることから、権限委譲と指揮命令の繰り返しを経て、分権化組織に至ることを解決方法として示しているものと推測できる。

実際、多くの企業は権限委譲を進めるが、任せるほうも任されるほうも慣れてはいない。当然失敗もある。そうすると、前述の成功体験がフラッシュバックし、「やはり自分がやらねばダメだ」となってしまう。

この停滞の打破には、「任せる」「任される」当事者が現状を俯瞰して共有することが肝要となる。つまり、『われわれは組織を成長させるために、権限委譲を進めることに「チャレンジ」する』という共通認識を持つことだ。この共通認識があれば、うまくいかないことがあっても、その原因解明の際に人の能力や資質に向かず、システムやアクションに向かい、解決策を話し合うことができる。こうした取り組みは、いわゆる「組織開発」の取り組みと言えるが、自然発生的に行われることは稀であり、戦略的な取り組みが必要といえる。

3.スタートアップ企業の停滞を打破する人事戦略の必要性

既に述べたとおり、停滞に際しては創業者がマネジメントスタイルをシフトすることが肝要となる。

第1の危機(リーダーシップの危機)では、PMFへ全集中するスタイルから、内部管理へのシフトが必要となる。新たなサービス・プロダクトを確立させる「起業家」から、事業として継続成長させる「事業家」への変化だといってよいだろう。

第2の危機(自主性の危機)では、直接指揮命令をするスタイルから、分業化した組織のミドルマネジメントをマネジメントするスタイルへの変更が必要となる。これは、「事業家」から、事業を推し進める組織そのものを継続成長させる「経営者」への変化の入り口といえるだろう。

このようにマネジメントスタイルを変化させるには、創業者・経営者が自身で気づくのを待つだけでは当然不十分であり、人事としての意図的な取り組みが必要となることも述べた。こうした役割を担うのは、一般的にはCoE・HRBPと呼ばれるような、全体の制度・システムの設計と実行を司る役割であろう。

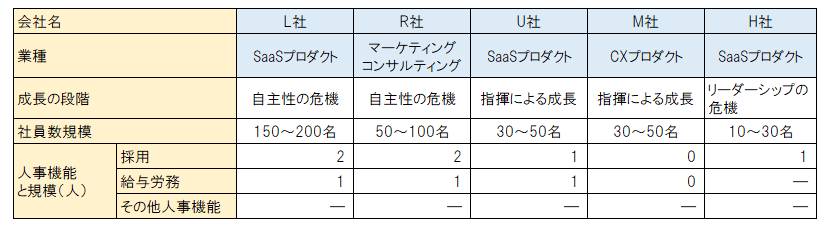

しかし、実態として、第1段階・第2段階で資源配分されるのは、特定の人事機能に対してのみである。具体的にはほぼ採用一色であり、よくて報酬・労務管理が付くぐらいである。[図表4]は、2020年に筆者が代表を務める企業の顧客であるスタートアップ企業5社の実態をまとめたものである。これらの状態からも、人事機能に偏りがあることが分かる。

[図表4]スタートアップ企業5社の人事機能の実態

[注]2020年に筆者が代表を務める企業の顧客であったスタートアップ企業のうち、5社の実態を表したもの。

誤解が生じないよう言及すると、採用に資源配分すること自体を否定するわけではない。そもそもコーポレート部門への資源配分自体が優先されないフェーズである。プロダクト・サービスのPMFの確立を急ぐことや、次の資金調達のために一定の事業成果を出す必要性から考えれば、決しておかしなこととは言えない。

問題は、下記の理解と対策がないことである。

- 種々の組織成長の危機があるということ

- その打破がマネジメントスタイルの変更にあること

- マネジメントスタイルの変更には多角的な取り組みが必要であり、それには時間投資も含め一定の投資が必要であること

これらの対策をとるには、1人の人事担当が担うには荷が勝ちすぎる。スタートアップの経営者や社員、携わる関係者全員に知っておいてほしいと考える。そして、こうした対策をスタートアップ企業ならではの極めて限定的なリソースで、組織的かつ効果的に実行していくためには、先行きの成長を見据えて組織の動きを束ねる人事戦略を構えることが合理的といえる。

実際のところ、採用や労務といった人事機能の切り口でスタートアップ企業の助けになる情報が多々存在するが、人事戦略そのものに言及したものはほとんど見られない。一方、今回挙げてきたスタートアップ企業を取り巻く諸課題に対して、人事戦略を策定し組織的な対応を進めることによって、実態として避け難い停滞期間をより短くできる可能性も高まると思われる。それは、スタートアップ企業が本来掲げるビジョンあるいは中間目標への到達を早めることにもつながる。結果として、社会に革新的なサービスで便益をもたらすことにつながるのではないだろうか。

前述した三つの問題に対して、本稿では組織成長の類型があることを述べた。次回は、組織能力の獲得について取り上げ、タレントマネジメントモデルの切り口からスタートアップ企業独特の戦略を解説していく。

|

田口 光 たぐち ひかる 合同会社YUGAKUDO 代表社員 中小機構BusiNest アドバイザー iU専門職大学 非常勤講師/人的資源管理・組織行動論担当 早稲田大学大学院商学研究科(MBA)修了。大手人材サービス企業にて新規事業開発・事業戦略・人事総務等の部門長を経験。IPO準備・M&Aなどのプロジェクトにも参画する。その後、外資企業の人材開発部門長を経て組織・人事コンサルタントとして独立。多くのスタートアップ企業で顧問・役員を務める。 |