河下太志

アビームコンサルティング株式会社統括産業医

はじめに

前回解説した「復職判定に関わる三つの視点」の考え方はいかがでしたでしょうか。三つの視点と言いながらも、社内で既に長い間、阿吽の呼吸で、人事労務担当者や現場と息の合った復職判定を行っている健康管理部門があり、これらを特に意識しなくても復職そのものがうまくいっているのなら大きな問題はありません。

ところが、復職判定がうまくいっていない企業では、三つの視点がほぼ同じ程度の基準で一致していることが少ない(例えば、健康管理の視点の基準のみが他の2視点より高い、あるいは低いなど)ことが原因であるケースが少なくありません。

これらの視点による判定基準は、全国で統一されているわけではなく、企業ごとに異なったり、ケースによって異なったりすることがしばしば起きます。復職判定のたびに、この基準の乖離を感じながら、できる限り乖離を埋める努力をすることが、復職判定の安定=復職の成功が増えることにつながります。

そこで、今回はこの三つの視点の乖離について説明します。

1.三つの視点の乖離とは

復職判定時に「三つの視点が同一である」=「(三つの視点にまつわる)関係者の復職基準が一致している」が成立していることが理想的といえます。しかし現実的には、これから述べるように乖離していることも珍しくありません。

三つの視点が乖離しているために、復職判定において担当者間で合意を得ることが難しくなる可能性があります。また、(あまり良くない状況ですが)復職システムがそもそも合意形成を前提としていない場合も、復職後に問題が発生してその後の対応が難しくなる可能性があります。

このように視点が乖離している状況で、それでも復職可能という判断を下す場合には、復職困難と考える(三つのうちの一つあるいは二つの)視点からの課題に対応できるサポート/フォローを実施できること、それにより将来的に課題克服が見込まれることが、合意に至るための条件になってきます。そこで、このようにしばしば生じる三つの視点の乖離について検討しておくことは、復職判定時にイレギュラーなケースが生じた場合の備えとして非常に役に立ちます。

乖離のパターンは、全部で6パターンあります。ここからは、それぞれのパターンについて解説していきます。パターンごとに代表的なケースを例示し、その例に応じて検討すべき内容を付記する形式で説明していきます。

2.健康管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

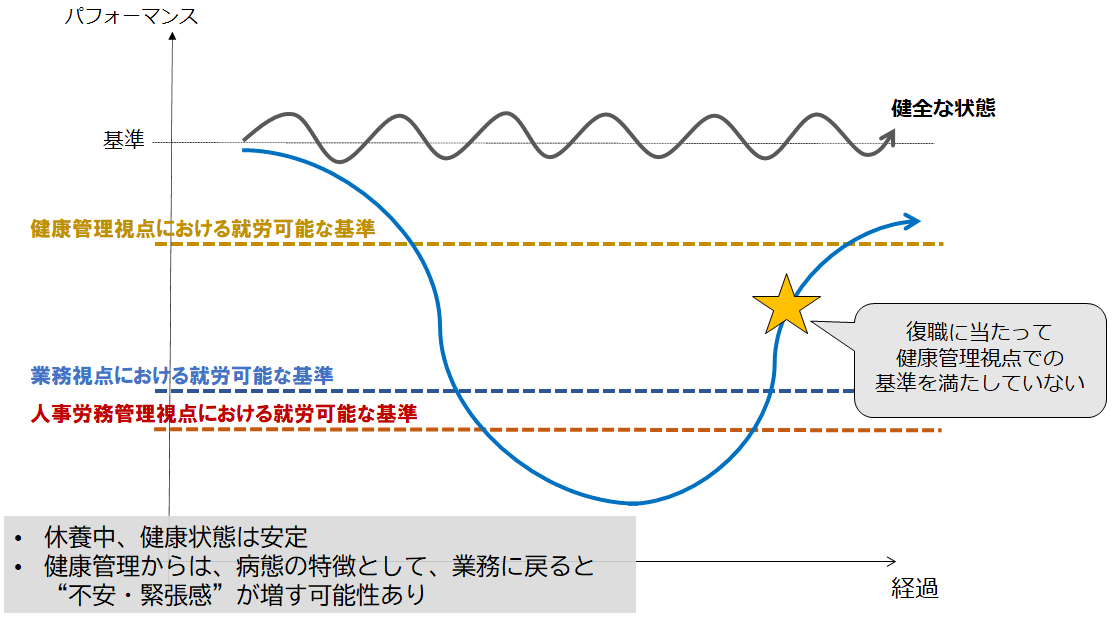

【復職について、業務管理○ 人事労務管理○ 健康管理× の場合】[図表1]

■具体例

復職希望者本人の復職意思が強く、現場でも必要とされている人材。現在(休養中)のコンディションは安定しており、日常生活を送る上では全く問題ない状態であることは確認済み。人事労務としては、復職可能の最低限の条件はそろっていること、現場では人手不足もあり、早く復職をしてほしいと願っている状況。

しかし、健康管理の視点からは、本人の話より「病態的に不安・緊張感が強く、就労というフィールドにおいては、いまだそのコントロールができていない可能性が高い」と考えられた。復職したならば、業務開始後、タスクを目の前にした途端に不安が込み上げ、一気にコンディションが不安定になるであろうことが懸念され、本人の病態理解と就労における自己コントロールの準備をさらに充実させてから復職したほうがよいと考えた。

[図表1]健康管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

■検討事項

現場や人事労務担当者が、健康管理視点からの懸念事項を受けて、それでも復職してほしいと考えるのであれば、現場でのフォロー・サポートにより十分対応できると考えているのか、それとも単に人手不足解消のために就労してほしいのかということ等を検討しなければなりません。健康管理視点での懸念を理解できていないのであれば、懸念事項を健康管理担当者から共有した上で、再度検討する必要があります。

ただし、本人にとって、不本意な結果になり得ることですので、本人への説明責任を果たし、納得感を得ることは非常に重要になってきます。

3.健康管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

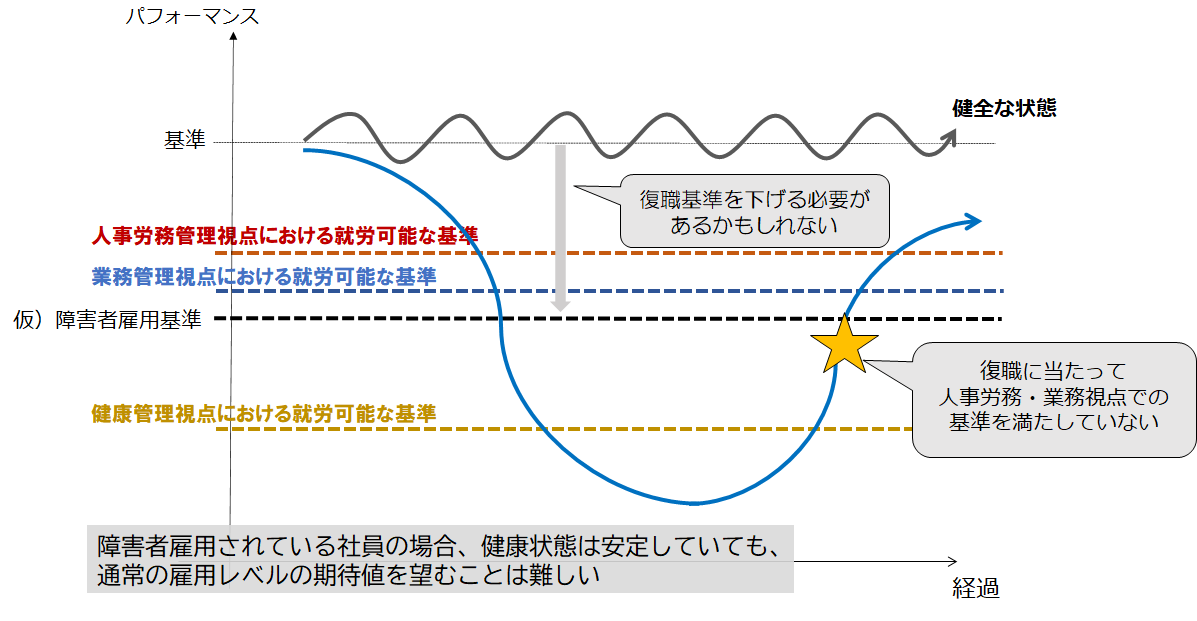

【復職について、業務管理× 人事労務管理× 健康管理○ の場合】[図表2]

■具体例

障害者雇用されている休養中の従業員で、状態は安定している状況。しかし、社内では障害者雇用についての理解があまり得られておらず、本人の職歴や障害の内容・度合いに比してやや高めの業務担当が求められている。

健康管理の視点からは、障害を踏まえたコンディションは良好であり、復職可能と考えているものの、業務管理や人事労務管理の視点からは、「仕事を任せられない」「勤務が不安定になるのでは?」との懸念から復職に賛同していない状況。

[図表2]健康管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

■検討事項

本人が抱える障害を含めても健康状態は安定しているものの、その安定状態における業務の期待値と、雇用契約時の期待値が乖離しているということであり、復職が成功するためには、その期待値を改めて検討する必要があると思われます。

そのためには、健康管理スタッフと主治医・支援者、そして会社関係者で障害と就労の関係についての共通認識を持つ必要があります。併せて、本人の復職への焦りの思いについても、上記の事情を説明し、納得してもらう必要があります。

さらには、社内の障害者雇用制度についても、システムや認識を改めることが必要となる場合もあります。

4.業務管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

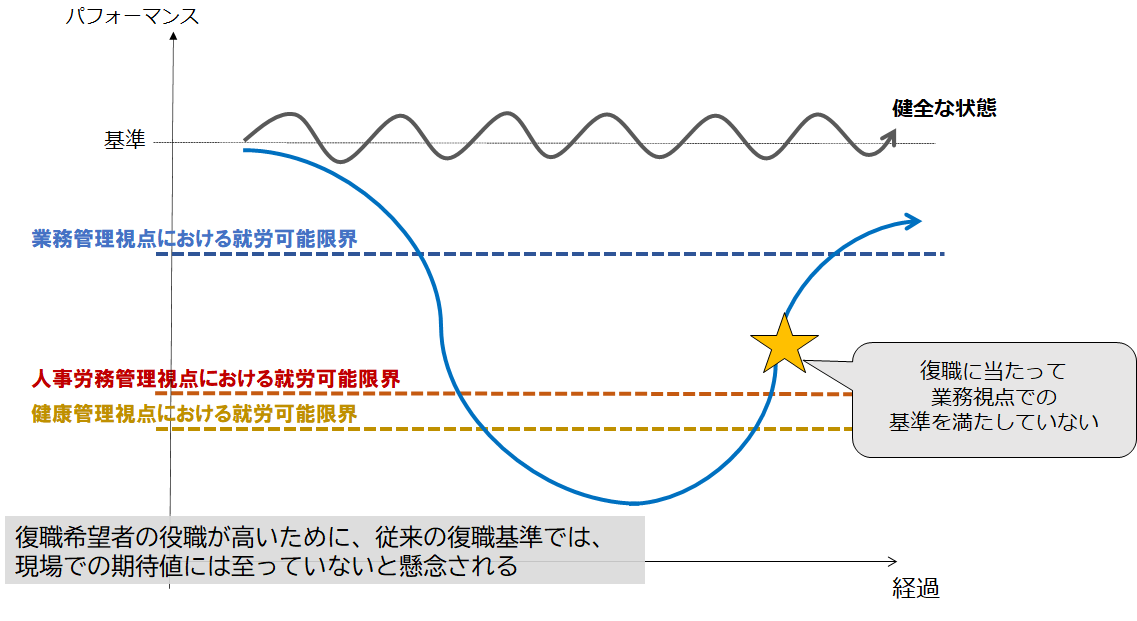

【復職について、業務管理× 人事労務管理○ 健康管理○ の場合】[図表3]

■具体例

復職希望者の病状や体調は安定しており、通常の勤務は可能と考えられる。しかし、復職希望者の役職・職位が高く、現場では、復職希望者に役職相応の業務を期待するのが難しいと考えている状況。

[図表3]業務管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

■検討事項

(1)復職させない場合

どのような状態になれば、復職可能=仕事を任せられるのかについて検討が必要です。その際、休養中に仕事をさせてみるということのないように注意が必要です。

(2)復職させる場合

復職させたとしても、従来の業務をすぐに任せるわけにはいきそうもないので、それまでは業務を調整しつつ、業務を担当してもらうということになりそうです。

・役職相応の業務がこなせるようになるまでの経過を見る期間は許容できるか。そして、それはどの程度まで許容できるのか

・現在こなせる業務に相応な役職にランクダウンすることを検討するか

実際には、従来のポジションの補佐的な立場で業務を行い、経過を見ながら、従来のポジションに戻すか、現状に見合ったポジションに適合させるかを検討することが多いようです。

5.業務管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

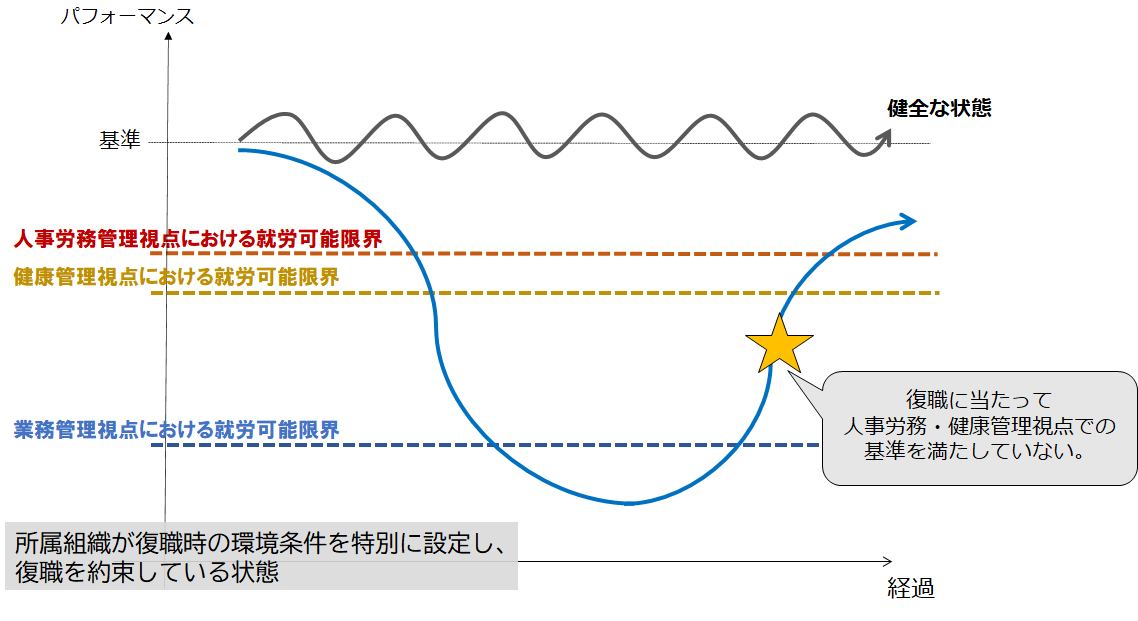

【復職について、業務管理○ 人事労務管理× 健康管理× の場合】[図表4]

■具体例

健康状態は不完全で、仮に復職できるとしても社内の規定に基づいた復職が難しい(例えば、短時間勤務でしか勤務できないような状態)ものの、復職者が既に所属組織と連絡を取っており、所属組織が特別な条件で復職を許可している場合。

[図表4]業務管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

■検討事項

健康状態が不安定であること、社内のルールに則した復職が難しいことから、復職は困難であり、本人に説明し、再調整するしかありません。

しかし、所属組織との約束が反故となることは、トラブルやクレームを招く可能性が非常に高いため、事前に関係者間で本事象についての共通認識を持ち、その上でしかるべき立場の関係者から説明するほうがよいでしょう。

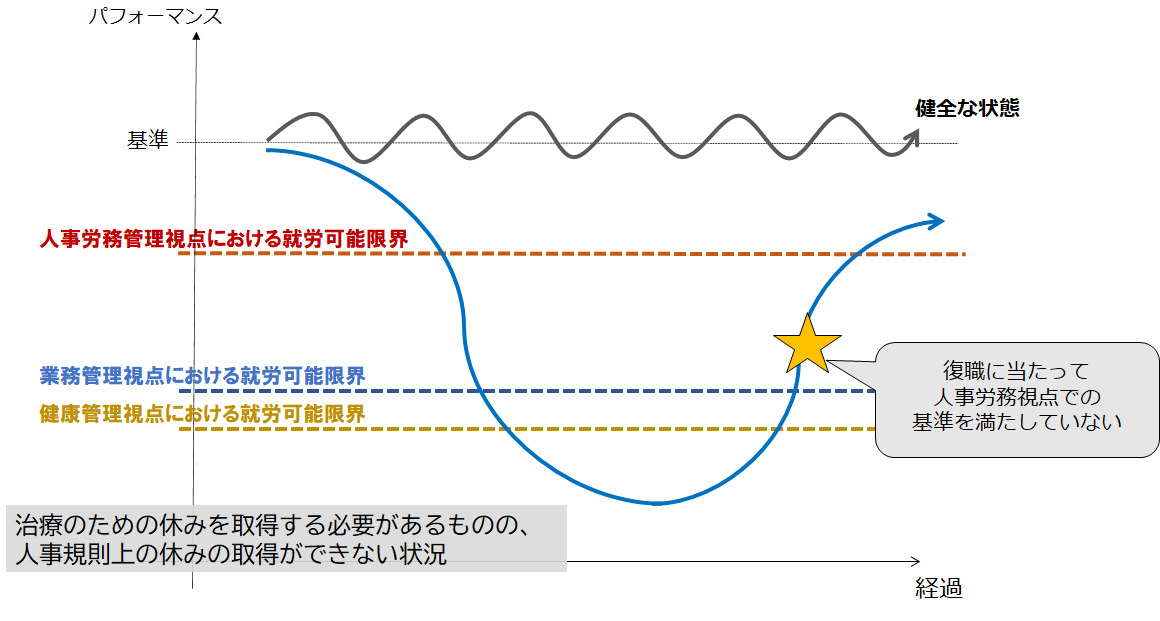

6.人事労務管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

【復職について、業務管理○ 人事労務管理× 健康管理○ の場合】[図表5]

■具体例

悪性腫瘍の治療を継続しているケースで、治療内容・症状は安定しているものの毎週医療機関で半日の治療を受ける必要があり、残った有給休暇の日数からは、治療に充てる休みの処理が規定上難しい場合。

[図表5]人事労務管理の視点のみが就労可能と考える基準が高い場合

■検討事項

基本的には、人事規定を変更することを検討するほうがよいと思います。なぜなら、医療の発展や定年延長などに伴い、上述のようなケースが増えてくると思われるからです。

規定を解釈の問題として、上記のように復職した場合には、腫瘍に対する治療が継続されている可能性が高く、治療の合併症や副作用などから、徐々に体力を消耗することもありますので、引き続き、健康管理面からのフォローが必要です。

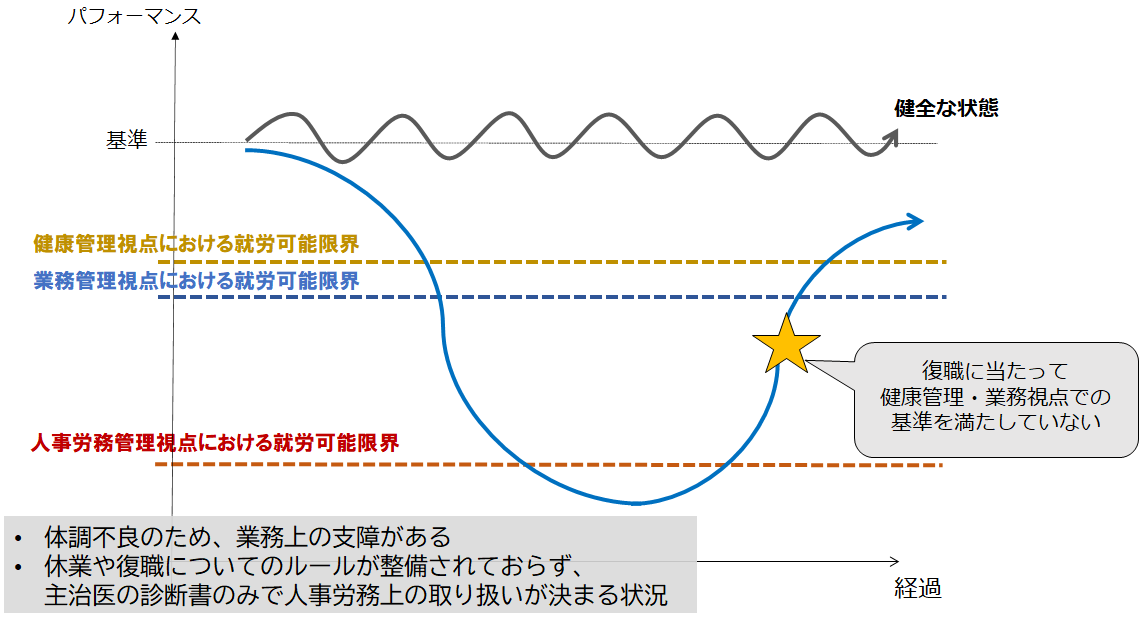

7.人事労務管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

【復職について、業務管理× 人事労務管理○ 健康管理× の場合】[図表6]

■具体例

特殊なルール(休養する際には、主治医の診断書を提出した後でなければ休養できない)がある場合、体調が悪く、業務上の支障も少なくない状況下で、上司や健康管理スタッフらは休養が必要であると考えているものの、制度上、休養に入れない状況。

[図表6]人事労務管理の視点のみが就労可能と考える基準が低い場合

■検討事項

各社のルールや、前例などから、例のような特殊な状況にあることが時折見られます。こうしたルールが一般的ではないことや、今回の例のようなことが起きることを共有し、回避する方策を検討するしかありません。

次回は、最終回です。これまでの理論を基に、実践的な内容と事例を紹介します。

|

河下太志 かわした ふとし アビームコンサルティング株式会社 統括産業医 2001年産業医科大学卒業。日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント。㈱リクルート統括産業医、経済産業省労働保険医等を経て、2017年より現職。 著書に「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」(日本実業出版社)、「産業医ストラテジー」(共著 バイオコミュニケーションズ)、「産業保健マニュアル」(共著 南山堂)など。 |