河下太志

アビームコンサルティング株式会社統括産業医

はじめに

前回は、復職における課題や分析について説明しました。ここからは、この課題や分析を基に、これらに対応した復職判定システムを構築することができるのか? という点に着目して、筆者のこれまでの経験を整理した「復職理論」について解説していきます。

心の健康問題については、「改訂版 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が2019年に厚生労働省から発表されています。今回は、それらの手引きも参考にしつつ、実際の現場で考えなければならない復職の考え方について記載しています。

この復職理論を基に、既存の復職判定システムの活用や、新たな復職判定システムを構築していただければ幸いです。

1.復職理論の概要

従来、復職に当たっては、主治医の意見を基に産業医面談にて詳細を確認した上で、実質的な復職判定を行っている企業が多いと思います。

一方、生命にかかわる病気でも、医療技術の発達によって治療と就労の両立が検討可能となったケースや、働き方の多様化により就労条件の許容範囲を拡大できるケースなどが増えてきたことから、ガイドラインや慣例、前例などにより対応できないケースが現れてきました。

そのような状況下で復職判定を考えるときに、健康管理面だけではなく、業務管理や人事労務管理の視点から、就労可能かどうかを検討することで、現実的な精度の高い復職判定ができるようになります。さらに、復職について関係者が合意することで、復職の課題等が明確になり、共通認識が得られることで、より適正な復職支援が可能になります。

このように復職を多方面から検討し、共通認識をもつという流れが復職理論となります。

2.復職判定とは

復職希望者が、復職成功しそうであるという見込みをつけることが復職判定です。では、この"見込み"は、誰がどのようなことを考えた結果となるのでしょうか。

復職関係者である本人・主治医・上長・人事担当者・産業医らが、各々の視点から、復職成功(さまざまな視点で、短期~中長期的に見て、安定して働けていること)の見込みが立っていることが理想です。

ところが実際は、より少ない人数で、それぞれの視点における復職可能基準をもう少しだけ拡大し、許容して、復職可能という判断に至ることが多く見られます。

例えば産業医が、産業医面談の場で、「今は復職可能の基準をクリアしていなくても、近い将来基準をクリアするであろう」と思われる場合や、「復職成功のための課題が明確で、サポート体制が万全である」と考えられる場合などにおいて、産業医の立場で、「復職可能」と判断し、会社もそれに従うといったような場合です。

こういったケースのように、関係者の各視点で復職の可否について検討した結果や意見を踏まえ、判定担当者が復職を決めることを復職判定といいます。

3.復職判定に必要な三つの視点

前回も復職判定に必要な三つの基準を示しましたが、再度これらの基準について振り返ります。

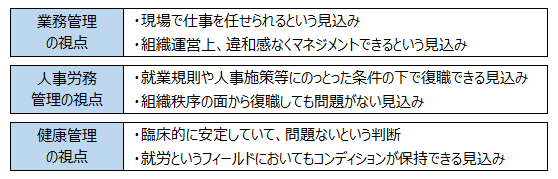

三つの基準とは、上述のように復職関係者が検討を行う上で重要となる、「健康業務管理、人事労務管理、健康管理の各視点から就労可能と見込むことのできる基準」のことです。

三つの基準は、復職理論の核になる考え方ですので、詳細は後述しますが、各視点の概要は以下のとおりです。

[図表]三つの視点の概要

この三つの視点すべてにおいて、復職可能な見込みがついたときに、復職判定において"復職可能"となるのが理想です。ところが実際は、すべての視点について復職可能とまでは言い切れず、課題を残すことがあります。その場合には、基本的には復職を保留し、課題を明確にした上で、再度復職準備を行うことになります。

■追記:休養を検討する必要性

体調が悪くなり、生産性に影響を及ぼすようになると、上記の三つの視点における就労可能な基準のいずれかを下回るようになります。復職判定では、三つの視点すべてにおいて復職可能の見込みが立てられることが重要ですが、これらのいずれか一つでも不十分である場合は、休養の必要性を検討しなければなりません。

4.三つの視点の詳細

[1]業務管理の視点の詳細説明

業務管理の視点において「仕事が任せられそうである」と見込まれなければ、ただ出社して、ごく簡単な業務(従来の業務には程遠いレベルの業務)を任されるということにとどまることになります。そうなると、本人も達成感等が得られず、周囲も徐々に違和感を感じることになり、長期的に見ると復職は成功したとは言い難い状況になりかねません。

この業務管理の視点において確認が必要な事項を例示します。

●従前の業務における業務評価が適切であること

⇒従前の評価が過大評価であれば、復職後の期待値が高すぎることがあり、修正が必要です。その際の修正は、オフィシャルなものでなくてもよいものの、本人を含めた関係者が認識していることが必要です

●組織内でのポジションや立ち位置について、過度な精神的プレッシャーにならないことを本人および周囲と共通理解が得られること

●自己評価と他者評価の乖離が(あった場合)修正可能であること

●過剰適応しない、勝手な働き方をコントロールし、マネジメント(含む自己管理)でしっかりとグリップできそうであること

●業務における課題について自己分析されており、そこに客観的妥当性が見られ、課題克服への対応が見えていること

●働き方に対する自己管理が可能であること

●業務の必要性に応じた体力が(ほぼ)回復していること

●運転業務等の技能を必須とする場合、可能であること など

各企業や所属部署によって、業務上求められるものにはさまざまなバリエーションがあるため、ここではすべてを網羅することができません。また、これらの項目がすべて完全に満たし得ると見込まれる必要があるかどうか、完全でない場合は、例えば7割くらい見込まれれば、組織として受け入れ可能であるのかどうか――などの検討の余地は十分あります。許容して受け入れる場合には、期間的にいつまで許容できるのかについて、必ず検討を行い、関係者間で合意しておくことが必要になります。

[2]人事労務管理の視点の詳細説明

業務管理の視点だけでは、どうしても個に対する意識が強くなりすぎる傾向があるため、会社という一組織に所属しているという意識が弱くなり、結果として特例措置を許容することがあります。あるいは逆に、現場では与える仕事がないからとそのままにされることもあります。そのため、組織のルールや考え方に沿った基準として人事労務管理の視点が必要となります。例を以下に記載します。

●出社が安定していること

⇒コロナ後は出社が必須条件になるかどうか議論が必要であるが、100%在宅勤務となる企業は多くはないため、出社できることはほぼ条件に入れてもよいと思われる

●(基本的に)元職場・元職種にて就労可能であること

●会社が求める人事施策上のキャリアプロセスと、本人が想定しているキャリアプロセスに矛盾がないこと

●希望されるリハビリ勤務等の特別な就労条件が規則に沿ったものであること

●振る舞いや言動が、一組織人として不適切ではないこと など

2020年度からはCOVID-19の感染防止対策として、各企業がさまざまな働き方を試行錯誤しながら、企業活動として適切な在り方について検討を続けています。

その中で、上記の企業としてのルールについて、その境界線が不明瞭になる傾向があり、改めて現時点でのルールを見直し、社内の認識を確認する必要があります。例えば、在宅勤務は、"感染防止"の目的なのか、"復職時のソフトランディング"という目的を含むのかなどについてです。

[3]健康管理の視点の詳細説明

私傷病による休養を経ての復職になりますので、私傷病の状態は非常に重要な事項になります。

●臨床的に安定していること(治療の面で状況が安定していることが重要です)

――治療内容が安定している

――通院頻度や通院日が就労状況下でも問題がない

――病態への理解があり、体調変化に際しても対応できる

――病状が悪化した場合の対応が認識できている

●社会生活における活動性やリズムに問題がないこと

――睡眠リズムが安定している(睡眠障害を伴う場合には厳密にリズムを管理する必要がある)

――出社・始業を見据えた朝の行動が可能である

――日中の生活が就労を踏まえた生活を送っており、体力等も含めて考慮して、安定していると見込まれる。

●病態に関する自己理解があること

――自己理解が進んでいる

――アサーティブなコミュニケーションが可能である

――就労というフィールドにおける健康管理上の課題を理解していること など

これらの大部分については、主治医の下で確認されていることが多いので、例示したすべての行動を企業内で行ってもらい、記録等から判断する必要がないこともあります。しかし、少なくとも確認すべき事項に漏れがないことはチェックする必要があります。

5.先を見据えた復職後の見通し

復職判定時には、復職者および関係者は"復職の可否"にのみ着目する傾向があるため、つい短期的な見通しで復職判定を行うことがあります。しかし、それだけでは、半年~1年程度経過してから「従来の働き方に戻っていないがどうしたらよいか?」といった相談となることがあり、その時点では既にどうすることもできないといった状態になる、ということをよく耳にします。そうならないようにするためには、1年後や3年後など長期的視野で復職を考える必要があります。

例えば、「今回の復職が、復職者自身が自分の仕事観とキャリアを考えた上での復職となるのかどうか」は度々問題になります。具体的には、復職が決まって半年ほど順調に経過した場合、周囲は休養前の生産性を期待し始めます。しかし、本人はワーク・ライフ・バランスを見つめ直し、自身が休養前の状態に戻ることを望んでいないことが分かり、本人も組織もどうすればよいか分からない状態になる――ということが原因となっています。

復職者のキャリアや仕事観もそうですが、復職者を含む組織の運営にも視野を広げ、見通しを立てた上で、復職判定を行う必要があります。復職判定は、復職者自身と組織、その両者が短期だけではなく、長期的に見て、共に歩める状態であることを見極める作業ともいえます。

他にも、とりあえず復職ができればよいと多くの関係者が考え、ぎりぎりのコンディションで、ぎりぎり復職できた場合に、その後、働きながらのコンディションが全く安定せず、結局従来求めるはずであった業務の6割程度で落ち着いてしまい、降格を検討せざるを得なくなったケースもあります。

◇ ◇ ◇ ◇

以上、復職についての考え方を整理しました。しかし、実際の復職では、もっとさまざまなことが起きてきます。

次回は、そのさまざまなことを、今回記載した内容に沿って紹介・説明します。

|

河下太志 かわした ふとし アビームコンサルティング株式会社 統括産業医 2001年産業医科大学卒業。日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント。㈱リクルート統括産業医、経済産業省労働保険医等を経て、2017年より現職。 著書に「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」(日本実業出版社)、「産業医ストラテジー」(共著 バイオコミュニケーションズ)、「産業保健マニュアル」(共著 南山堂)など。 |