河下太志

アビームコンサルティング株式会社統括産業医

はじめに

心身の病気・不調、けがなどによる休職者の復職判定は、さまざまな要素を考慮して、総合的に判断しなければなりません。しかし、十分な総合的検討がされないまま復職に至り、結果として復職がうまくいかず、本人も組織も損害を被ることがあります。さらには、社内で「やはり復職は難しい。一度休むとうまくいかないのではないか?」という、復職そのものに対するネガティブなイメージが作られることもあります。

このように復職がうまくいかなかったり、復職のイメージが悪くなったりする場合は、"復職には少なくとも三つの判定基準があること"や、"それらを総合的に検討する際の合意形成が必要なこと"を知らないことが原因であるケースがほとんどです。

本連載では4回にわたり、これらの課題を解消するための考え方、「復職理論」について説明します。ここでお伝えする考え方や取り組み方法を、今後、多くの復職の場面で活かしていただければと思います。

1.復職判定が社内で重要となった背景

企業の対応として、「復職」が重要な位置づけの一つになったのは、2000年前後にメンタルヘルスに関する問題が健康管理上の重大な項目になったころからであると考えます。

それに加え、今日までには「がんと就労の問題」「働き方の多様化」「定年延長」「障害者雇用率UP」など、さまざまな事象が持ち上がってきています。これらとの関係から、"がん治療しながらの就労"、"復職時に育児や介護の問題を抱えているケースへ支援"、"従業員の高齢化に伴うさまざまな疾患の発生と就労"、"障害者雇用における復職"など、画一的な復職システムでは対応しきれないことが多々出てきました。

ところが、復職を検討・判断するための基準やルールの整備はいまだ整っているとは言い難いところがあります。理由として、これらの情報は各企業内にとどめられているため、情報交換などが行われにくいこと、上記のような新しく検討しなければならないケースについては、各社ともその発生ベースで検討が行われるため、対応が遅れる傾向が強いことが挙げられます。また、行政や学術的な立場から示されるガイドラインや提唱は、そもそも企業間で異なる就業規則に比べると、抽象的で包括的なものとなり、その解釈やアレンジはやはり各社に委ねられざるを得ないことも背景にあります。

2.復職判定システムの事例

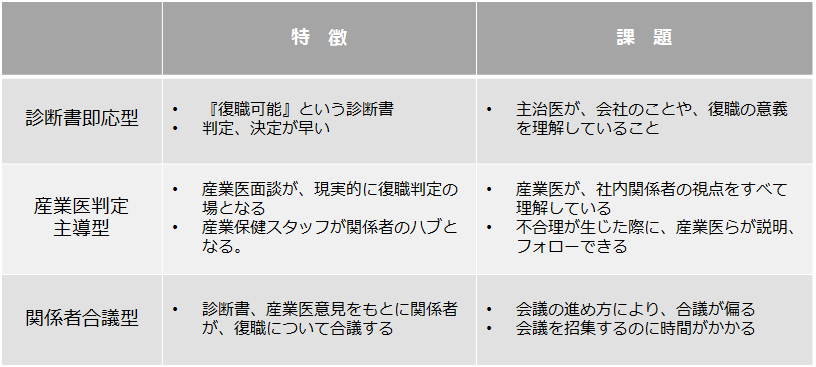

復職判定システムは、各社さまざまです。その中で、比較的多いタイプを三つ紹介します。それは、「診断書即応型」「産業医判定主導型」「関係者合議型」の3タイプです。これらの特徴について以下に述べます[図表1]。

[図表1]復職判定システム3タイプの特徴

「診断書即応型」は、『復職可能』という診断書を遵守する復職システムです。主治医が、会社のことをよくご存じで、「本人の復職がうまくいくこと=組織運営がうまくいくこと」という理解があれば、問題はないどころか、復職決定までのプロセスも短く早いはずです。しかし、例えば、「復職可能と診断する。ただし、部署異動が必要と判断する。」など、復職に際して、診断書により人事権を掌握するかのように記載されている場合には、社内における診断書の位置づけを再確認した上で会社の決定を行う必要があります。働き方が多様化とともに、復職のルールやサポートも複雑化していることから、主治医に社内の動きまで理解いただき、復職判定まで委ねるのは、現実的に困難なケースが発生してきています。

「産業医判定主導型」は、産業医の視点で復職が可能かどうかを検討し、結果を会社に"産業医意見"として提出し、その意見が現実的には復職判定となっているシステムです。産業医が意見を示す判断をする上で、会社の状況や、さまざまな関係者の意見の相違が生じる可能性も含めて検討し、必要に応じ改めて合意形成を行う場を設けることができるようであれば、非常に機能的なシステムであるといえます。

言い換えると、産業医意見に対し、各関係者から疑問が上がったとしても、合理的に産業医が説明できる場合にはかなり良好なシステムといえます。しかし、実際は、会社の中で、このようなシステムが認知され、信頼され、機能するようになるまでには、実績と復職前後のフォローを行う産業保健スタッフの充実、関係者が共通認識を持つまでの互いの経験の積み上げなどが必要となります。

「関係者合議型」は、主治医診断書、産業医意見書、その他の情報を基に関係者が一堂に会し、復職について検討するシステムのことです。それぞれの立場・視点から、復職についての意見交換を行い、検討することで、関係者間での合意が得られます。ただし、その場での意見交換が真の意味で有意義に行われ、より良い復職となることもあれば、ケースによって最終的な判断に大きなバラつきが見られるような場合もあります。そのため、合議体の在り方や復職の基本的考え方などをあらかじめ整理した上で検討を行う必要があります。また、場合によっては、関係者の都合で会議を開催するまでに時間がかかることもあり、その場合には、復職希望者に不利益が生じないような配慮が必要になります。

3.復職判定に必要な三つの基準

私傷病による休養(病気欠勤や私傷病休職など)からの復職を判定する際は、その理由が"私傷病"であるがために、どうしても病気や健康に注目してしまいがちです。しかし、その点だけに着目して復職判定をするとバランスの悪い復職になることがあります。

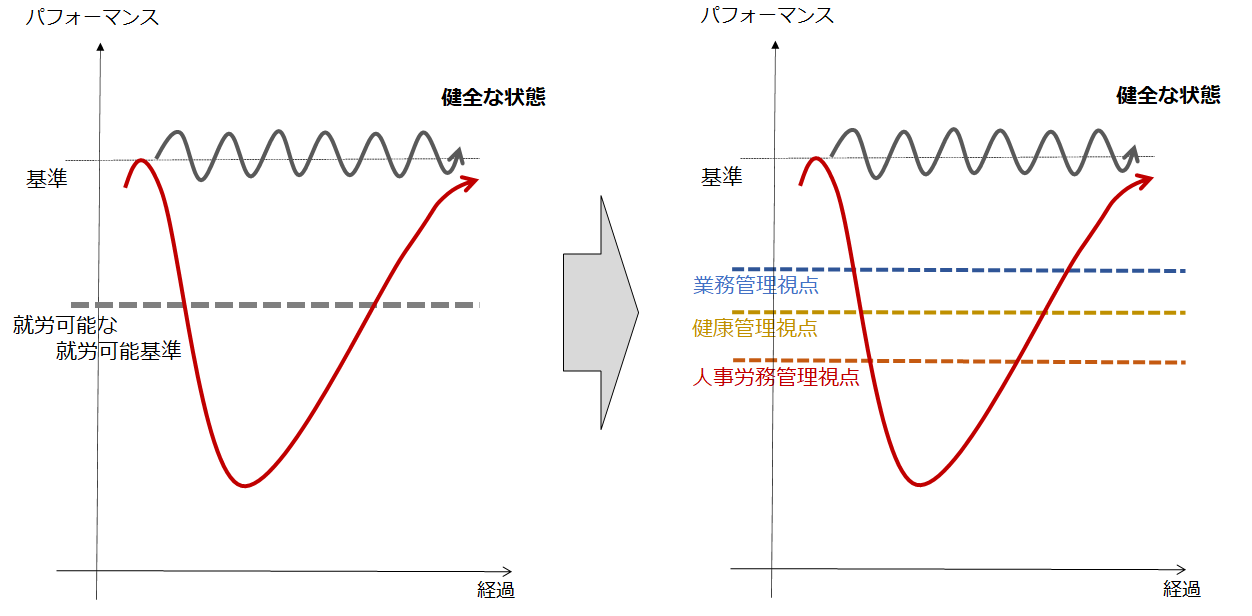

では、健康管理の視点以外の二つの視点とは、何が必要なのでしょうか? それは、「業務管理の視点」と「人事労務管理の視点」です。それぞれの視点は、どのような考え方で、復職判定を見ているのかについて説明します。

「健康管理の視点」とは、復職判定時に、治療が安定していて、体調が良好で、生活リズムが整っているというだけではありません。就労という状況においても、その体調が維持できそうであるという見込みをつけるという視点になります。

「業務管理の視点」とは、役職等に応じた期待値に沿った仕事を任せることができそうであるという見込みをつける視点のことです。もちろん、復職直後からいきなり期待値に沿った成果が見込めるわけではありません。例えば、復職後6カ月経過したころに、従来の期待値に相応する仕事を任せることができそうであるなどの見込みをつけることになります。

最後に、「人事労務管理の視点」とは、会社や組織のルール・考え方等に沿った復職ができるという見込みをつける視点のことです。例えば、会社のルールで定めていないのに半日勤務から復職を始めると、いつまで半日勤務を続けるのか? その間どういった管理をするのか? 給与は?――など多くの細かなルール設定がなされていない行き当たりばったりの復職になりがちです。

このように、復職には三つの視点からなる判定基準があり、理想的にはこれらの基準を満たしてこそ、復職可能と判断すべきです[図表2]。

今後の連載の中で、この三つの視点についてはさらに詳しく説明していきます。

[図表2]復職判定における三つの基準

4.復職がうまくいかなかったケースの紹介

復職がうまくいかなかった、対照的なケースを2例紹介します。起こり得る架空のケースです。

[1]臨床的視点に偏り、復職すると体調不安定になったケース

もともと真面目で業務評価は高いが、心配性な気質が関係する病態により休養に至ったケースです。

休養中は、仕事のことを考えずに生活を送ることができたため、体調は安定していました。しかし、復職後の担当業務の方向性が不明瞭であったり、業務目標が抽象的であったりしたために、急に不安が強くなり、体調への影響が現れたというケースです。例えば、復職者のタスクが、「新しい商品を顧客に提案する営業資料を作成する」ということである場合に、新しい商品の特徴やコンセプト、顧客の真のニーズ、それらを理解しやすい資料を作成するとなると、自分で型を考え、ある一定レベル以上のクオリティを資料に反映させなければなりません。しかし、"型"とは何か? 一定レベル以上のレベルってどのくらい? といった抽象的な要素があまりにも多いため、どこまでやれば合格なのか分からなくなって不安が強まり、結局、再び体調を崩して再休職することになってしまいました。

復職時に、復職者への期待値を踏まえ、業務計画を立てておくべきでしたが、「大丈夫だろう」と安易に考え、ざっくりとした業務を与えた結果でした。

[2]復職できたが、今後のキャリアについての考え方に本人と会社間で相違があり、結局退職してしまったケース

復職後、就業制限をかけながら、業務内容もその制限に相応する形で業務負荷を徐々に上げていき、復職は順調に経過していました。ところが、休職~復職を経て本人のワーク・ライフ・バランスへの考え方(仕事の観点ではキャリアに対する考え方)が変化しており、人生においてキャリアアップしていくことの優先順位が低くなった結果、従来期待されていた成果に向けて徐々に業務負荷を上げていく途中で、「私が考えていた働き方ではない」と本人が気づき、最終的に退職する決意を固めたのでした。

復職前に、復職のゴール設定を確認し、ゴールに対する共通認識を持った上で復職判定をすべきでしたが、そうしたゴール設定の合意のないまま復職可能と判断し、復職をスタートさせたために生じた必然的な結果でした。

5.復職成功の定義

単に「健康を維持でき、ある程度働けている」というだけではなく、「期待値に即した就労ができていること」や「本人が描くキャリアと、会社が求める社員の成長が合致した経過をたどること」など、さまざまな視点から見ても違和感がないことが復職の成功に必要な要素といえます。

例えば、休養初期のころと比べてコンディションが良くなったからといって、すぐに復職をしても就労に耐えることができず、あっという間に体調を崩すような場合、あるいは業務を軽減した特別な状況下で就労していれば大丈夫だが、業務を従来の期待値に上げると途端に不安が強くなり、体調が悪化したりするような場合は、復職成功とは言い難いものです。

復職当初は、復職希望者は復職することそのものの優先度が高くなり、中長期的な視点やキャリア視点から復職を検討することが不十分になりがちです。復職の成功には、"あらゆる視点で、短期~中長期的に見て、安定して働けていること"が重要なのです。

◇ ◇ ◇ ◇

本当の意味での"復職の成功"を得るために、復職に関する理論的な考え方に基づいて、現在の復職システムや、システムの運用に根付く考え方を見直してみてはいかがでしょうか。

次回以降は、「復職理論」「復職基準の3視点」「復職判定の秘訣」「復職判定システムの事例紹介」について解説していきます。

|

河下太志 かわした ふとし アビームコンサルティング株式会社 統括産業医 2001年産業医科大学卒業。日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント。㈱リクルート統括産業医、経済産業省労働保険医等を経て、2017年より現職。 著書に「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」(日本実業出版社)、「産業医ストラテジー」(共著 バイオコミュニケーションズ)、「産業保健マニュアル」(共著 南山堂)など。 |