河下太志

アビームコンサルティング株式会社統括産業医

はじめに

前回まで、筆者の経験に根差して整理した、健康管理・業務管理・人事労務管理の3視点を軸とする復職理論について解説してきました。しかし言うまでもなく、復職が成功するためには、理屈だけではない現実的な判断や、復職前後のサポートが必要になります。最終回の今回はこれらを中心に、復職をスムーズに成功に結びつけるための対策について説明します。

まず、復職判定に関わる事柄について述べた後、(順番が前後しますが)復職前に行うこと、復職後に行うことを述べます。そして最後に、復職システムに関する事例を紹介します。

1.復職判定に関わる事柄

■復職ケースの振り返りから繰り返し検討する"三つの視点の調整"

前回、具体的な例を図示して三つの視点に乖離が生じるケースを説明しましたが、そこで述べたように、初めから三つの視点による判断基準が同等レベルでそろうことは少ないのが実情です。そもそもこうした三つの視点からの基準について考えたことがない会社のほうが多いと思います。

このため、これからの復職成功に向けて、三つの視点を判定に活かしていくためには、次のような取り組みを通じて情報交換やケースディスカッションを繰り返し行う必要があります。

・復職判定会議を一定期間以上実施することで、共通認識を得ていくこと。

・復職判定を検討する産業医面談に上司や人事担当者が同席すること

・一定の復職事例を経験した後、関係者間で、定期的に復職事例を振り返る機会を設けること など

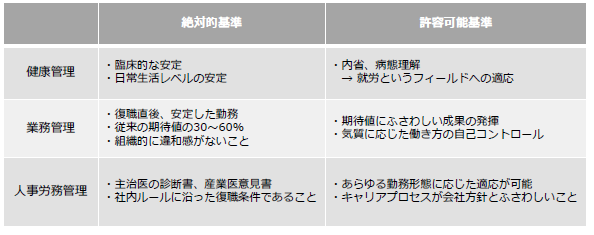

■各視点からの絶対的基準と許容可能基準

三つの視点から復職の可否を検討する際に、必ずしもそれぞれの基準の高低がそろっているわけでないこと、そうした基準のズレについてフォロー施策の実施等を含めて許容するか否かの検討を行うことがある、ということを併せて述べてきました。このような検討を行う際には、絶対に許容できない基準と、許容可能な基準とを整理する必要があります。

そこで、各視点から見て絶対的基準および許容可能基準に当たる要素を[図表]に示してみました。例示した許容可能基準の要素は、復職判定の段階で、三つの視点のいずれかから見た場合にまだ十分とはいえないものの、復職前後のプロセスにおける取り組みや働き掛けにより、改善が見込めるものとして示しています。無論、これらですべてを網羅できているわけではありませんが、参考としていただければと思います。

[図表]三つの視点における復職判定時の絶対的基準と許容可能基準

■関係者間での合意形成

復職判定における最も重要な作業は、関係者が復職に伴う事項について合意することです。合意が必要な理由は、"復職についての懸念"について、関係者間で共通認識を持ち、より重点的なフォローを行う必要があるからです。

前述のように、三つの視点すべてで完全に復職可能の見込みが立っているわけではないことが多いので、不足部分について、「現在許容できる」=「フォロー・サポート可能である」ということの確認と、本人も課題を認識していることの確認が必要となります。そして、不確定事項についても、後々想定外のケースなどとならないように、合意形成の前提としてさまざまな展開を想定する必要があります。

2.復職前・準備段階での対策

■復職希望者への説明

復職の目的、復職の基準について、休養中の社員へ事前に説明しておくことで、仮に基準を満たさず復職不可となった場合も、納得感の下で課題の共有を円滑に進めることができます。

しかし、このような説明のタイミングは難しく、休養に入る時点で説明をしても、本人のコンディションが不安定なため十分に理解できないことも考えられます。また、コンディションが整った後での説明ではタイミングが遅く、知らされた基準を満たすためのトレーニングを復職可能の診断書が発行された後で開始するようなケースも考えられ、本人にしてみると、復職できるはずだったのにまだ復職できないという思いが残る可能性があります。より適切なタイミングで説明するためには、本人が休養に入る際に、「復職を考え始めたら、最初に連絡ください」などのお願いをしておくことが必要でしょう。

説明すべき内容は、復職判定の目的、準備に当たり必要なこと、今後のスケジュール等です。本人は、いつ復職できるのか、復職のときの環境は? など気になることがたくさんあると思われますが、確定的なことは言い難いため、答えられる部分とそうでない部分とを整理しておく必要があります。

■復職判定に向けたトレーニングや準備

復職判定に向け、三つの視点による復職基準を満たすものと見込まれるように、判定に先立って取り組んでもらうトレーニングと、判定のための情報の整理を行います。

(1)復職判定に向けたトレーニングの内容

①就労にふさわしい生活リズムを維持すること

起床時間は、出勤することを前提として厳密に管理する必要があります。また、睡眠リズムは、絶対的に安定していることが必要です。

②就業に準じた行動ができていること

日中の活動レベルとその後の疲労のコントロールは、どちらかといえば体力面での状態を見極めるための指標になります。その活動内容について、趣味の読書や映画を見るなどの活動で良しとするのか、就業を見立てた自己学習などの内容まで求めるのか、どこまでが適当かは各社で意見が分かれるところですので、検討が必要です。

③週末を含めたコンディションのリセット

疲労やストレスは、できる限り日々のうちにリセットするのが理想ですが、1週ごとにリセットすることも念頭に置いておく必要があります。

④通勤訓練

(ただし、これらの確認をするに当たってのリスクについても整理しておく必要があります)

(2)判定のための情報

①主治医からの情報

言うまでもなく、診断書が必須となります。また、各社独自の就業に関わる意見書を用意しているところもあります。

②本人の病態理解、就労への適応

自身の病態の特徴を踏まえ、就労の場での懸念を考慮し、対応可能な事柄については、自ら対応することが必要です。

③キャリアに関する考えのすり合わせ

会社の従業員に求めるキャリアの方向性と、これから復職する自身の仕事観の方向性が一致していることを確認する必要があります。

3.復職後の対策

実際に復職した後では、復職判定時の方向性や課題等についての確認とフォローが必要です。復職後の業務遂行として、どのような状態を目標に置いていたか、何が不足しており、どのように対応すれば目標に近づくことができるかについて、フォロー面談において定期的に確認し、認識のすり合わせを行うとともに、対応方法が適切であるかについても検討する必要があります。

これらの対応には、これまで述べてきた三つの視点からの課題を都度整理し、課題解決に向けて、対応を検討する必要があります。

4.多様な働き方に対応した復職

昨今、「働き方改革」といわれる働き方の変化の移行期間にありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、リモートワークを中心とする働き方の変化が一気に加速しました。さらに、社会構造の変化や医療の発達に伴い、これまで両立が難しかった疾患の治療と就労の両立が可能となり、働き方の多様性はさらにバリエーションが広がっています。ここからは、このような多様な働き方に対応した復職と、それに伴う課題について記載していきます。

■リモートワークが復職後に与える影響

✔ リモートワークが進み、出社頻度が少なくなった

これまで安定的に出社できることが、復職の最低条件であったが、考え方によっては、必ずしも出社が条件ではなくなった。

✔ 対面でのコミュニケーションが少なくなった

業務上の課題として、業務が抽象的である場合、業務の方向性と目標に関し、共通理解を得ることが難しくなった。一方で、対人コミュニケーションに対する緊張感が少なくなることで、精神的負荷が軽減されるケースがある。

✔ 時間管理に対する自己管理の割合が大きくなった

リモートワークで勤務することで、労働時間の管理が個人に委ねられることが多くなった(職場内で他の人が退勤する様子が見えない、声掛けがない、など)

✔ プライベートと仕事の切り替えが難しくなった

勤務の合間に、家事などプライベートの時間を過ごすと、精神的にONとOFFの切り替えが難しくなった。

■育児や介護を抱えながらの復職

✔ 家庭内での役割についての確認

家族らとプライベートの生活における役割について確認し、仕事と家庭の両立について検討する必要がある。

✔ 業務の優先順位や許容範囲についての確認

家庭との両立のため、業務の優先順位をつけ、コントロールすることが必要となる。

■定年延長に伴う復職

✔ 退職までの間の業務負荷の許容範囲

従来の業務における期待値は、定年延長に伴い変化しているはずである。そこへ、復職後の業務設定が加わると、さらにコントロールが複雑になる。

■がんと就労

✔ 治療に伴う就労への影響

治療計画に基づき、計画的に休養を取り、治療を行う必要がある場合、その休養について、社内規定上の取り扱いを検討する必要がある。

✔ 体調が再度悪化した場合についての確認

体調が悪化した場合に、就労の可否をあらためて判断することなどを、あらかじめ想定しておく必要がある。

5.事例紹介―アビームコンサルティング株式会社の復職システム

筆者が統括産業医を務めているアビームコンサルティング株式会社では、これまで本連載で解説してきた「復職理論」に沿って復職システムを実行しています。以下で、そのシステムを一部紹介します。

アビームコンサルティング株式会社では、"Business Athlete"をキーワードとした健康経営を実践しています。その意図の中には、一流のアスリート同様、自身の力を発揮できるようなコンディションづくりが含まれ、復職システムもこの考え方を踏まえたものとなっています。具体的には、「体調が良さそうだから復職可能」ということではなく、「就業というフィールドの上でもコンディションを安定してキープできる」ということが復職基準に含まれています。

■復職準備

休養中の社員から復職希望の申し出があった際には、まず健康支援室所属の保健師から復職前トレーニングについての説明を行います。この際に「復職の目的」を説明し、復職について共通認識を持っていることを確認します。

その目的達成のために必要な準備として、本人に「行動記録」と「振り返りシート」の作成を依頼します。行動記録は、実際の生活・行動が、復職・就労を前提とした時間と内容であることを確認するものです。振り返りシートは、休んでいる状況下で健康であったとしても、働き始めると体調を崩すことがありますが、そういった悪化を防止するためのワークシートになります。体調を崩した理由、自身の強み・弱み、ストレスコーピングなどを振り返り、再発防止を目的とした内省を行います。これらの内省は、復職判定まで必要な面談を保健師や産業医により行い、ディスカッションやアドバイスを繰り返し行います。

このシートにより、「なぜ自分のコンディションが悪化したのか?」について振り返り、こうした準備を経て、復職のめどが立った段階で上長と打ち合わせを行い、業務面と健康面からの懸念点やサポート体制についてすり合わせを行います。

■復職判定

これまで述べてきたとおり、復職判定においては三つの視点から検討する必要があります。アビームコンサルティング株式会社では、人事労務管理の視点については、過去から復職判定を実施してきた経験から、既に産業保健スタッフと認識は一致しています。さらに業務管理視点については、上記のとおり、復職のめどが立った段階で上長との打ち合わせを終了していますので、産業医面談(健康管理視点)により実質上の復職判定を実施しています。ただし、特殊なケースについては、随時関係者が集い、ミーティングを行います。復職判定を目的とした産業医面談では、提出された行動記録や振り返りシートを中心に、3視点からの復職基準を満たしていることを確認します。

なお、これまでの解説でも触れたように、3視点のいずれかの基準に実態が満たず、許容しなければならない事項が出てくることもあります。ただしそれらについても、既に想定されていることが多く、面談の場で許容の可否を判断し、復職の判定を行います。

■復職後フォロー

復職後の社員に対するフォローとして、主に次の二つを実施しています。

(1)ウォームアッププログラム

復職後1カ月間に、「ウォームアッププログラム」と称して、心理面・生活面・身体面のあらゆる視点から再発予防プログラムを実施しています。1カ月間のレクチャーやディスカッション等を踏まえ、最後に自己の振り返りについてのプレゼンテーションを行っています。なおこの期間は、職場からも同意の上、通常の業務も行いつつ、優先的にプログラムに参加することとしています。

(2)産業医面談フォロー

復職判定時に、本人と共通認識を得ていた課題を中心に、課題分析の上で行うべき対応を確認しています。また、復職後のコンディションを確認し、就業制限を徐々に軽減していきます。

このようにアビームコンサルティング株式会社では、会社の健康管理の方針にのっとった復職判定システムを構築し、運用しています。

◇ ◇ ◇

以上4回にわたり、筆者の経験に根差した「復職理論」を軸に、復職成功に向けたシステムの考え方と運用について解説してきました。

この中でも述べてきましたが、今後一層、復職を巡る環境は複雑化していき、判断にも困難が伴うものと思われます。そうした中で、連載を通じてお伝えした内容を復職システムの見直しや実際の運用に当たってお役立ていただければ幸いです。

|

河下太志 かわした ふとし アビームコンサルティング株式会社 統括産業医 2001年産業医科大学卒業。日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント。㈱リクルート統括産業医、経済産業省労働保険医等を経て、2017年より現職。 著書に「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」(日本実業出版社)、「産業医ストラテジー」(共著 バイオコミュニケーションズ)、「産業保健マニュアル」(共著 南山堂)など。 |