藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.「働き方改革」のうねり~「働き方改革関連法」の成立へ

「日本経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革である。『働き方』は『暮らし方』そのものであり、働き方改革は、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働くということに対する考え方そのものに手を付けていく改革である。」(内閣府・働き方改革実現会議「働き方改革実行計画」、平成29年[2017年]3月28日)

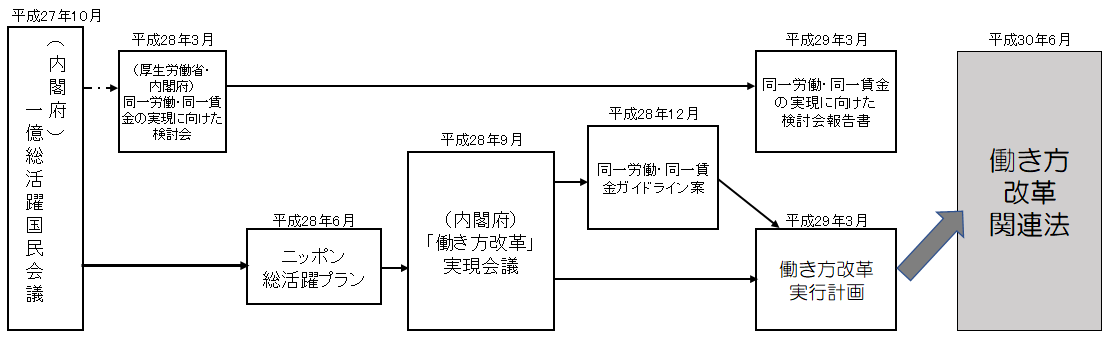

いわゆる「働き方改革」が重要な政策課題として社会的な注目を浴び、政策に関わる議論と決定がなされたのは、平成28年(2016年)から平成30年(2018年)にかけてであるが、この動きには平成27年(2015年)にあった二つの出来事が大きく影響している。

一つは、同年9月に安倍首相がアベノミクスの新たな柱として「一億総活躍社会」というキャッチフレーズを掲げ、その推進体制として「一億総活躍担当大臣」、「一億総活躍国民会議」が内閣府に設置されたことである。この一億総活躍国民会議における議論や決定が、「働き方改革」の方向性を規定していくことになる。

もう一つは、同年12月に発生した、株式会社電通に勤務する女性新人社員の過労自殺事件である。この女性社員の残していたSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)への書き込みなどから、電通社内における過重労働の実態が明らかになり、長時間労働の規制に対する社会的機運が高まっていった。

平成28年1月22日の施政方針演説において、安倍首相は「同一労働同一賃金」の実現に踏み込むことを表明した。この「同一労働同一賃金」の実現という構想が、一億総活躍社会を推進する政策当局が温めていたビジョンであり、以後、長時間労働の是正とともに、「働き方改革」の最重要目標として位置づけられることとなる。翌2月に開催された「一億総活躍国民会議」の第5回会議で安倍首相は、どのような賃金差が正当でないと判断されるべきかについて、政府として早期にガイドラインを制定すると発言し、3月には「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が政府内に設けられた。

そして平成28年6月、一億総活躍国民会議による「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定された。このプランの中で「一億総活躍」を実現するための「最大のチャレンジ」として、「働き方改革」が位置づけられ、①同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善、②長時間労働の是正、③高齢者の就労促進、の三つが政策目標として掲げられた。同年9月には、これら政策目標の実現を目的とする実行計画を策定するための「働き方改革実現会議」が発足する。

関係閣僚と労使関係者、学識経験者により構成された「働き方改革実現会議」は、10回の会議を経て、平成29年(2017年)3月28日に「働き方改革実行計画」を決定した。「働き方改革実行計画」には、今後取り組むべき政策が全部で11個挙げられており、その中でも「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」と、「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」に関しては、計画全体の3分の1以上の紙幅が割かれ、法制度や規制の考え方や内容、政策実施のスケジュールなどについて詳細に記述されている。実行計画に基づく働き方改革関連法案(労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法など八つの法律の改正案)は、同年9月までに労働政策審議会の分科会や部会で了承され、翌平成30年(2018年)の通常国会で審議されることとなった。

安倍首相が「働き方改革」国会と名付けた第196回通常国会では、裁量労働制で働く労働者の労働時間に関する統計データの不整合などをきっかけとして、与野党の議論が紛糾した。その結果、政府・与党は裁量労働制の対象拡大を法案から削除することや国会の会期延長を余儀なくされたが、6月29日に法案は可決成立した。

「働き方改革関連法」として成立した改正内容のうち、長時間労働の是正に関連するものは、①時間外労働の上限を月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度とする、②月60時間を超える時間外労働を対象とした割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止、③使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない、④勤務間インターバル制度の普及促進、などである。

また、同一労働同一賃金の実現に向けては、①正規雇用労働者とa)職務内容、b)職務内容・配置の変更範囲が同一である有期雇用労働者については、正規雇用労働者との均等待遇を事業主の義務とする、②派遣労働者について、a)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、b)一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇、のいずれかを事業主の義務とする、③短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を事業主に義務付ける、などの規定が新たに設けられた。

[図表1]「働き方改革関連法」成立に向けての動き

2.外国人労働者の受け入れ拡大に向けた動き

外国人労働者の受け入れに関する従来の日本政府の方針は、「専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れるが、単純労働者の受け入れは慎重に」というものであった。外国人労働者に対するニーズが高まると、この方針を崩さない範囲で入管法が改正(在留資格の追加・変更)され、「定住者」資格の創設(平成元年[1989年])による日系3世の受け入れや、「技能実習生制度」の創設(平成5年[1993年])により、ニーズへの対応が図られてきた。

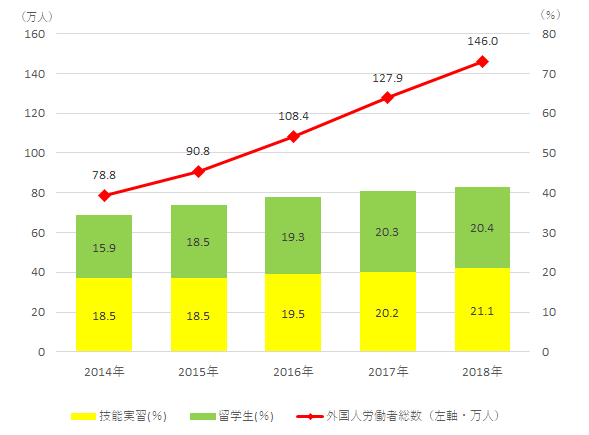

技能実習制度は広く普及・定着し、近年、外国人雇用者が急増する中でも、一定して外国人雇用者全体の2割程度を占めている[図表2]。外国人雇用者の中では、「永住者」や「定住者」といった身分に基づく在留資格で日本に滞在している人々に次いで、2番目に該当者の多い在留資格となっているが、多くの受け入れ企業で研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われている問題や、研修生・技能実習生を対象とした賃金不払い等の労働関係法令違反の続発などが指摘されてきた。

そこで、平成28年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が制定・施行され、①技能実習計画の認定制度や技能実習生を受け入れる「監理団体」に対する許可制度の創設、②技能実習生に対する人権侵害行為等への禁止・罰則規定などにより、技能実習制度の適切な運用や、技能実習生の人権保護などが図られた。一方、この法律により新たに「技能実習3号」という在留資格が創設され、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生については、技能実習の最長期間が、従来の3年間から5年間へと引き延ばされた。

[図表2]外国人労働者数の推移と技能実習・留学生の占める割合

資料出所:厚生労働省「外国人雇用状況」

この「技能実習3号」の創設からもうかがえるように、ものづくりや建設、医療・介護の現場における外国人労働者に対するニーズは根強かった。折しも、平成28年頃から中小企業を中心に人手不足感が日増しに高まり、さらには「少子高齢化」の見通しの下、人手不足の状態が長期的に続くかのようにも語られ始めた。そこで、人手不足の分野を中心に、外国人労働者をより一層を受け入れていこうという機運が経済界を中心ににわかに高まり、新たな制度化に向けた動きが急速に進んだ。

平成30年6月に内閣府が発表した「経済財政運営と改革の基本方針2018」の中で専門的・技術的分野以外での外国人就労を可能とする新たな在留資格「特定技能」の大枠が示され、同年12月には、この大枠を反映した改正入管法が国会で可決された。「特定技能」資格は1号と2号からなり、この資格を得るには日本語試験と特定技能試験の双方に合格しなければならない。また、特定技能1号を得ると最長5年間の在留が可能、2号の保有者は在留期間の更新による定住が可能である。この特定技能による外国人在留者の活用が認められているのは、1号の場合、農業、漁業、建設、介護などの14業種、2号の場合は建設と造船・舶用工業の2業種であり、2019年4月以降の5年間で最大34万5150人の受け入れが予定されている。

さてここまで、平成年代の日本における雇用・労働の世界での出来事を振り返ってきた。振り返ってくる中で、令和の時代に残された課題や、新たに雇用・労働の世界を左右するであろう事柄も少しずつ見えてきているように思う。最終回では、これらの課題や事柄を、令和の雇用・労働の世界を形作る「兆し」として捉えてみることとしたい。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |