藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

平成の約30年間が過ぎてみると短く思えてしまうのと同様、平成年代の雇用・労働を振り返るというこの連載も、瞬く間にエピローグを迎えたかのように感じる。

あらためて、平成年代に雇用・労働の世界で起きたことを振り返っていくと、「働き方改革」のようなここ数年のうちに始まった出来事はもちろんだが、10年前、20年前、あるいは30年前に生じた出来事でも、いまだ現在進行形のものが少なくない。これらは令和の雇用・労働の世界を時に揺り動かしつつ、形作っていくのではないかと思われる。

この連載の「プロローグ」において、平成の雇用・労働に大きな影響を与えてきた四つの変化(少子高齢化・雇用者化・非正規化・高学歴化)について述べた。その後の10回の連載において取り上げたトピックには、この四つの変化が多かれ少なかれ反映されていた。この連載の「エピローグ」では、平成の雇用・労働を左右してきたトレンドに続くもの、あるいは平成年代において急速に存在感を増した新たなトレンドの中で、令和の雇用・労働世界を形作っていくであろうと考えられるものを、四つの「兆し」として捉えておきたい。

1.グローバリゼーション(世界化・地球化)

アメリカの経済学者リチャード・ボールドウィンによると、交通手段や通信手段の発展は、生産機能の切り離し(アンバンドリング)をもたらす。1990年以降、この切り離しが世界規模で大々的に進み、いわゆる「グローバル・バリュー・チェーン」(GVC)の形成が、急速に進んだ。その結果、中国をはじめとする新興工業経済国の製造業やGDPにおけるシェアが拡大し、日本を含むG7のシェアは低下していった(ボールドウィン(2018)『世界経済 大いなる収斂』)。

日本の場合には、GVCの形成による相対的な地位低下に加えて、少子高齢化による人口減、経済的な活力の低下から、財・サービスの市場縮小が予想される。以上の点を踏まえて、国際的に活動をする日本企業は、日本にこだわらない新たな「グローバル組織経営」の体制を構築しようとしており、そうした体制に適した雇用関係・人事労務管理の在り方を模索している(連載第9回:「グローバル経営」と雇用・人事管理)。

さらに日本においては、働く人々におけるグローバリゼーションが、急速に進行しつつある。前回(連載第11回:「働き方改革」の推進と外国人労働者政策の転換)で紹介したように、日本の外国人労働者政策の方針は、長らく「専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れるが、単純労働者の受け入れは慎重に」というものであったが、日本人移民の子孫である日系人の受け入れや、技能研修生・実習生制度の活用、あるいは留学生の資格外就労といった形を通じて、日本国内で働く外国人の数は着実に増加してきた。そしてここ数年は、人手不足感の高まりとともに、増加のテンポが著しく上がっている。2014年には78.8万人だった外国人労働者数は、2018年には146.0万人と2倍近くに増えてきている。この傾向は、2018年に新たに創設された在留資格「特定技能」に基づく外国人労働者の受け入れが進めば、一層加速するものと推測される。

世界経済のグローバリゼーションと、それに伴う日本企業のグローバリゼーション、そして日本で働く人々のグローバリゼーションは、平成年代から継続して進んできたことではあるが、日本の雇用・労働の世界に大きなインパクトを与える段階に到達しつつあるのではないかと感じさせる。

2.デジタライゼーション(デジタル化)

ボールドウィンが指摘する、1990年代以降の世界的アンバンドリングが可能になった最大の要因は、デジタライゼーションを基軸とした情報通信技術(ICT)の飛躍的な発展である。この発展により、生産工程やタスクを組織化するコストが激減し、「適所調達・適所生産」の原理に基づくGVCが現実のものとなった。

デジタライゼーションはさらに、さまざまな事象をデジタル・データ化していく技術や、大量のデジタル・データを高度に分析していく技術、さらには分析内容や分析に基づく活動の改善を目指して、分析を行うソフトやシステム自体が学習を行う技術の発展をもたらし続けている。ここ数年は、こうした技術を活用した「IoT(Internet of Things)」「ビッグデータ分析」「RPA(Robotic Process Automation)」「機械学習」「AI(Artificial Intelligence)」が日本社会に普及し始め、産業発展や社会改革の担い手として期待される一方、雇用・労働に与える、必ずしも望ましいとは言えないインパクトについても議論・検討されるようになってきた。

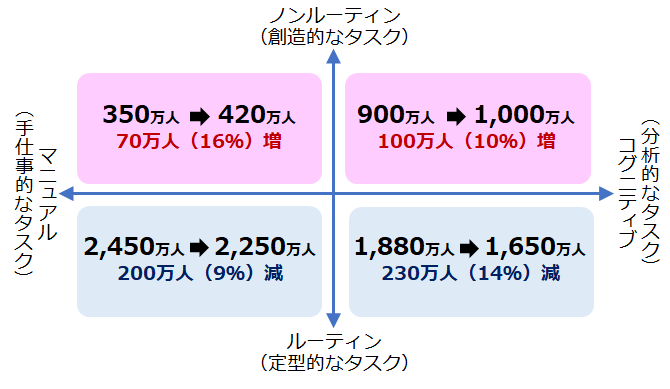

三菱総合研究所の推計によると、定型的なタスクを中心とした「ルーティン型」の職業は、AIやロボットに次第に代替されるようになるため、もし労働市場におけるミスマッチを解消しようとすれば、日本の「ルーティン型」職業に従事している就業者は4330万人から3900万人へ減少することが予想される。一方、創造的なタスクを中心とした「ノンルーティン型」職業に従事している人は、ミスマッチを解消するために170万人増加させる必要があるとしている[図表1](三菱総合研究所(2018)『内外経済の中長期展望 2018-2030年度』)。

[図表1]ミスマッチ解消に必要な人材の増減(2015→2030年)

資料出所:三菱総合研究所(2018)『内外経済の中長期展望 2018-2030年度』

3.インディヴィデュアライゼーション(個人化・個別化)

デジタライゼーションの進展は、働く人々をめぐるさまざまな現実を、個々人の単位でより正確に把握することも可能にする。例えば、働く人々の仕事上の業務経験や実績、評価や処遇といった、従来から人事労務管理を進める上で重要であった情報は言うに及ばず、日々の体調や体調に現れる精神状態などに関する情報も、今や個々人単位で収集し、分析することが容易にできる。例えばソフトバンクは、従業員の仕事・生活・健康面など12項目について高頻度で測定できる仕組みを開発し、社員がより生き生きと生活できる環境づくりを図っている(酒井雄平(2019)「DX発データ経営革命(5)」)。このように、従来とは比較にならないほど多くの側面から、個々人についての正確な情報の収集が可能になり、その情報が分析の対象となることで、働く人々に対するより一層の「きめ細やかな管理」が、企業組織や労働市場において現実のものとなっていく。

デジタライゼーションを基とする技術を用いて働く個々人の多彩な情報を把握し、それを活かした取り組みが進められる背景は、平成年代から続くトレンドを反映した「インディヴィデュアライゼーション(個人化・個別化)」にある。少子高齢化・雇用者化・高学歴化は、かつては日本企業における人事労務管理の中心的な対象とはみなされていなかった、女性正社員、シニア社員、外国人社員の存在感を高めた。それにより、男性正社員を中心的な対象とした、従来の一律的・集団的な人事労務管理の在り方や思想は、抜本的な見直しを求められ始めている。

[図表2]は、アメリカの産業界や学界の動向を基に、企業の人事労務管理における基本的な姿勢や着眼点の移り変わりをまとめたものである。この図表からは、年代を経るにつれて、あるべき会社と従業員の関係は「上下関係」から「パートナー関係」へと変化していき、従業員個々人の会社との関わり(エンゲージメント)や、会社とのフィット感を問題視するようになってきていることが分かる。現在日本の企業で起こりつつある動きも、おそらくこの方向性を示すのではないかと考えられる。

[図表2]人事労務管理における基本的姿勢・着眼点

| ~1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2015年ごろ~ | |

| 人事労務管理の 基本姿勢 |

管理 | 人的資源 への投資 |

資源の集中 | 多様性 |

| 組織と個人の 位置づけ |

上下(家長的から騎士的) | 対等・パートナー関係 | ||

| 組織と個人の関係 を表す言葉 |

ロイヤリティ | コミットメント | エンゲージメント | |

| 「理想的な」心の 状態を示す言葉 |

モラール | モチベーション | フィット 内発的動機づけ |

|

資料出所:金澤元紀氏(ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会)作成資料を、筆者が一部改変

4.ダイバーシフィケーション(多様化)

企業組織や労働市場におけるインディヴィデュアライゼーションの進展は、おのずと個々人の差異への注目をもたらす。令和の企業組織や労働市場は、これまでよりもダイバーシフィケーション(多様化)が進んだ姿で、多くの人々に認識されるだろう。

その先に留意すべきは、ダイバーシフィケーションがより進んだ企業や社会で、日々の暮らしを営む人々がどのような取り組みや振る舞いをするかである。「個々人の差異を適材適所での活躍につなげて、組織や社会全体の活性化を実現する」というダイバーシティ・マネジメントの基本理念を、日本の多くの企業組織や日本社会が実現できるのかはまったく予断を許さない。個々の多様性を活かすという形での取り組みにはさほど慣れていない日本人と日本社会は、望ましいダイバーシティ・マネジメントの在り方をつかむまでに、かなりの試行錯誤と摩擦を経験するのかもしれない。

令和の雇用・労働の世界は、果たしてどのように展開されていくのか。兆しとともに浮かんでいる課題をあらためて脳裏に刻みつつ、いずれやってくる令和の雇用・労働の振り返りが明るい雰囲気に満ちたものになるかどうかは令和を生きる我々次第であることを噛みしめて、この平成の振り返りの筆を擱くこととしたい。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |