藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.心身の健康を守るための体制整備

「平成」は、働く人々の心身に対する負担が増大し、さまざまな形で明るみになりはじめた時代として記憶されるのかもしれない。働く人の心身に対する負担が増大した背景や要因は、いくつも挙げることができる。

まずはバブル崩壊に伴う不況があり、その不況の中で多くの企業において人員・人件費の削減が進められ、新卒採用をはじめとして新たな人員の確保が抑えられた。あるいは人件費の増加に敏感な人事労務管理により、正社員以外の雇用・就業形態の活用が広がった。一方で、1990年代半ば以降のインターネットやeメールの普及に代表される「IT化」は、企業内・職場内での効率的な情報伝達を可能にした反面、対面的なコミュニケーションの機会を減少させていった。そしてこれらの帰結として、ささいなミスを続発する、お互いに助け合う雰囲気が感じられない、といった「不機嫌な職場」が、至るところに生み出された(河合ほか(2008)『不機嫌な職場~なぜ社員同士で協力できないのか』)。

企業における人員・人件費の削減の動きを目の当たりにして、正社員といえども自らの雇用や処遇、生活の先行きに対する不安が増大していったことは、容易に推察される。また、新たな働き手の補充がままならない、あるいは活発なコミュニケーションが消えた会社・職場の中で、働く人々の多くが長時間労働を余儀なくされたり、ストレスフルな状況に置かれたりした。

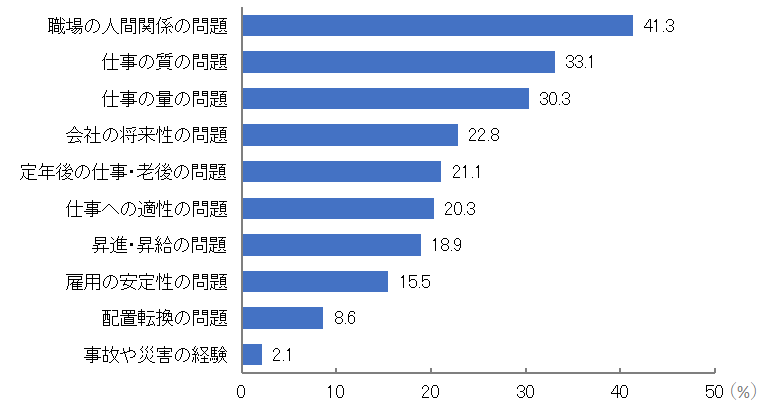

平成24年(2012年)に厚生労働省が実施した「労働者健康状況調査」によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがあるという労働者は、実に60.9%にまで達していた。強い不安や悩み、ストレスを感じるという労働者に、何がそう感じる要因になっているのかを尋ねたところ、最も回答が多かったのが「職場の人間関係の問題」(強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者に占める割合・41.3%、以下同様)で、次いで「仕事の質の問題」(33.1%)、「仕事の量の問題」(30.3%)、「会社の将来性の問題」(22.8%)と続く[図表1]。職場におけるコミュニケーションの不十分さや人手不足による多忙さなどにより、働く人々の心身にかなりの負担がかかっていたことを改めて確認できる調査結果である。

[図表1]仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの要因

(三つ以内の複数回答)

資料出所:厚生労働省(2012)『労働者健康状況調査』

※「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス」を感じている人の回答を集計。

働く人々を取り巻く厳しい環境に焦点が当たり、働く人々を守るための体制の整備が本格的に検討されるようになったのは、2000年代後半になってからである。平成20年(2008年)に、過労死弁護団全国連絡会議と日本労働弁護団が、過労死防止基本法の制定を求める決議をしたことがきっかけとなり、「全国過労死を考える家族の会」の会員たちが、過労死防止基本法の立法化の取り組みを始めた。こうした動きが、平成25年(2013年)12月の超党派の議員連盟による「過労死防止基本法案」の国会提出につながり、翌年には自民党の「過労死等防止に関するワーキングチーム」における議論を反映した法案がまとめられた。

この法案は平成26年(2014年)6月に「過労死等防止対策推進法」として可決成立する。そして、同法に基づいて平成27年(2015年)7月には、「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下にする」「年次有給休暇取得率を70%以上にする」といった目標を掲げた、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。

他方、メンタルヘルス不全を防ぐための体制整備は、1990年代終盤に急増し、以降2000年代を通じて年間3万人を超えて高止まりしていた自殺者数を減少させるための施策の検討がきっかけとなった。厚生労働省に設けられた「自殺・うつ病対策プロジェクトチーム」は、平成22年(2010年)5月に「誰もが安心して生きられる、温かい社会づくりを目指して」と題する報告書をとりまとめその中で、労働安全衛生法に基づく定期健康診断において、労働者が不利益を被らないよう配慮しつつ、効果的にメンタルヘルス不調者を把握する方法について検討する必要があると提言した。

企業・職場においてメンタルヘルス不調者を把握するための施策については、その後も議論が重ねられた末、平成23年(2011年)12月に労働安全衛生法改正法案として厚生労働省から国会に提出された。この案に、企業が労働者に対し、精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを義務化する規定が初めて盛り込まれたが、平成24年(2012年)11月の衆議院解散のため廃案となった。

しかし翌年、法制化に向けた取り組みが再開され、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するための「ストレスチェック」を事業者に義務付ける規定を含む、労働安全衛生法の改正案がまとめられた。この改正案は平成26年6月に可決成立し、平成27年12月から、従業員50人以上の企業におけるストレスチェックが義務化されることとなった。

2.就業機会・キャリア形成に対する不安の解消に向けて

平成20年(2008年)秋に発生したリーマン・ショック後の雇用調整局面においては、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々を対象とする「セーフティ・ネット」の脆弱さが明らかとなり、雇用保険の加入要件緩和や、求職者のための訓練機会の拡張などが実施された。ただ一方で、リーマン・ショックのさなかに如実に表面化した、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の就業機会の不安定さは、彼らの中長期的な雇用の安定や着実なキャリア形成の実現という新たな課題も浮かび上がらせた。

リーマン・ショックの発生からさほど間もない平成21年(2009年)2月、厚生労働省に「有期労働契約研究会」が設置され、有期雇用契約者の雇用期間に対する規制の在り方などについて、検討がスタートした。その後、平成23年12月に、政府の労働政策審議会労働条件分科会は、有期労働契約が一定年数を超えて反復更新された場合に、労働者からの申し出により無期労働契約に転換できる仕組みの導入が、雇用者の雇用の安定や、使用者側が有期労働契約を濫用するのを抑えるという点で評価できるという見解を示した。

労働条件分科会からの見解が示された後、労使双方からの意見聴取を経てまとめられた労働契約法の改正案には、この仕組みに関する規定が盛り込まれた。改正案は平成24年8月に国会で可決成立した。有期雇用契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申し出があれば期間の定めのない契約に転換しなければならないという、いわゆる「無期転換ルール」の創設である。

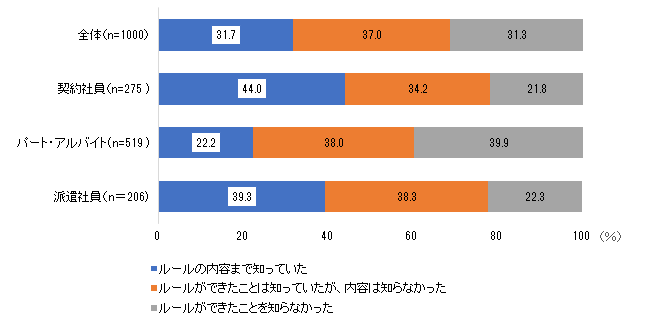

この無期転換ルールが施行されたのは平成25年4月1日であるので、無期転換の対象者が出現するのは平成30年(2018年)4月1日からであった。そこでこのルールが、有期契約雇用者にどの程度認知され、また活用されているかを、平成30年5月に連合が調査(20~59歳の有期契約労働者1000人が対象)したところ、「ルールの内容まで知っていた」という回答は、約3割にとどまった[図表2]。また、無期転換の要件を充たした175人の回答者のうち、無期転換の申し込みを行ったのは26.9%である。いまだ十分に定着・活用されていない状況がうかがえる。

[図表2]「無期転換ルール」について知っているか

資料出所:連合(2018)「有期契約労働者に関する調査2018」

※20~59歳の有期契約労働者1000人の回答を集計。

もう一つ、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の就業機会の安定化や着実なキャリア形成に向けて大きな動きがあったのは、労働者派遣法においてである。

平成27年9月に成立した改正労働者派遣法は、派遣労働者が、同一の組織に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、その派遣労働者を雇っている派遣元事業主(派遣会社)は、派遣終了後の雇用を継続させるための「雇用安定措置」を講じなければならないとしている(雇用安定措置の義務化)。この雇用安定措置には、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣会社による無期雇用、などが該当する。

加えて平成27年の改正では、派遣会社が労働者派遣事業実施の許可を得るために、派遣労働者を対象とした「キャリア形成支援制度」を設け、実施しなければならないとされた(キャリア支援制度の義務化)。「キャリア形成支援制度」として派遣会社に実施が求められているのは、①派遣労働者が有給・無償で受講できる教育訓練、②派遣労働者に対するキャリア・コンサルティング相談窓口の設置、③派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いて派遣先の提供を行うための手続を設けること、などである。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |