藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.経営基盤としてのグローバル化

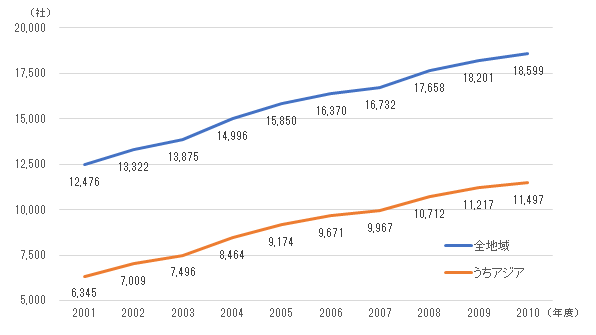

リーマン・ショックの甚大な影響は、日本企業の経営が、経済活動のグローバル化というトレンドの中に、これまで以上に深く組み込まれていることを意味した。日本企業が経済活動のグローバル化へのコミットメントを進めていく様子は、経済産業省の「海外事業活動基本調査」などからも確認することができる。[図表1]は、2001年度から10年間の、日本企業の現地法人企業数の推移を示したものである。在アジアの法人企業を中心に、その数が一貫して増加し続けたことが見て取れる。

[図表1]日本企業の現地法人企業数

資料出所:経済産業省「海外事業活動基本調査」

ジェトロ(日本貿易振興機構)が実施する「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によれば、アンケートに回答した企業のうち、海外事業について「事業規模の拡大を図る」と答えた企業の割合は、平成20年(2008年)の50.3%から、21年56.0%、22年59.0%、23年73.2%と、年々大きくなっていった。また、日本経団連は平成22年(2010年)1月に公表した「経営労働政策委員会報告」の中で、日本企業の優位性を確立するための取り組みを展開し、アジアをはじめとする新興国市場を積極的に取り込んでいく必要性を訴えた。

2.「グローバル」人事管理に向けた体制の整備

経済同友会は、平成24年(2012年)4月に公表した「日本企業のグローバル経営における組織・人材マネジメント」の中で、1980年代から主に製造業企業が展開してきた事業のグローバル化が、2010年代に入り、「第4の波」を迎えていると指摘した。「第4の波」とは、販売機能のグローバル化(第1の波、1980年代)→生産機能のグローバル化(第2の波、1990年代)→販売・生産機能の現地化(第3の波、2000年代)を経た上での、グローバル連携実現の段階を意味する。

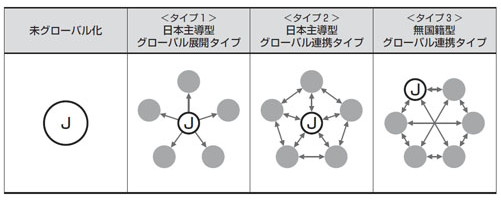

また、経済同友会の報告書の中では、事業のグローバル化の進展に対応した運営組織のタイプが、三つ示されている[図表2]。2010年前後に人事管理の領域で現れ始めたのは、この三つのタイプのうち「日本主導型グローバル連携タイプ」(=日本本社が中心になるものの、グローバル最適を意識して現地化が進んでいくタイプ)あるいは、「無国籍型グローバル連携タイプ」(=もはや日本中心という発想はなく、各国の事業所・会社が連携していくタイプ)を目指していくための体制整備の動きであった。

[図表2]組織のグローバル化タイプ

資料出所:経済同友会(2012)「日本企業のグローバル経営における組織・人材マネジメント」

リーマン・ショックで、創業以来最大の業績悪化を経験した日立製作所は、効率性や信頼性が高い情報・通信システムに支えられた「社会イノベーション事業」を中心に、グループのグローバル事業展開を加速するため、2011年6月に「グローバル人財マネジメント戦略」を策定した。具体的には、①これまで世界各地のグループ各社でまちまちであった人財マネジメントの統一、②グローバルでの適材適所の実現、③事業成長への具体的なソリューションの提供、を目指すもので、この戦略の実現を推進するために、同社ではグループ・グローバル共通の評価制度と人財データベースの構築を図った。評価制度は「グローバル・グレーディング制度」と称され、グループ全社のマネージャー(課長相当職)以上の職務価値をグローバル統一基準で評価し、格付けする仕組みである。一方、データベースはグループ全社の従業員に関する情報を統一のフォーマットで記録・収集したものであり、グローバル人財マネジメントにおける具体的な施策立案に当たって、適宜活用される。

また、総合商社の伊藤忠商事は、「世界人材戦略」に基づく人材の開発・活用に取り組み始めた。伊藤忠商事の取り組みにおいても、戦略推進の基盤は「IGC(Itochu Global Classification)」という地域横断的な社員格付け制度であった。これは、各地域のグループ企業における格付け制度・職務体系の運用は生かしつつ、その制度上の格付けをグローバル共通の尺度で読み替えるものである。IGCは八つの区分からなり、どのような人材マネジメント施策を社員のどの層にグローバルに適用するべきかを検討・決定する際の基準となっている。

日立製作所、伊藤忠商事ともに、より効率的なグローバル事業運営体制を支える人材マネジメントを実現するため、世界各地域で働く自社グループの人材が等しく対象となるインフラ(=制度の基盤)を創っていくことに精力を傾けている。しかもそのインフラの創造に当たっては、日本本社で運用されてきた制度をほかの地域のグループ企業に押し付けているのではなく、グローバル規模での人材の活用にふさわしい新たな制度を模索している点に、これまでの日本企業における国際人材マネジメントとは異なる特徴が見られる。

3.「グローバル人材」の育成と「タレント・マネジメント」

国際的に活動する日本企業が、グローバル規模での人材マネジメントの構築に向けて取り組みを進めていく中で浮上してきたのが、「グローバル人材」という言葉である。「グローバル人材」とは、典型的には、これまで述べてきたグローバル規模での人材マネジメントの下、日本にとどまらず国際的に活躍できる人材などであろうが、社会的に広く定着した定義があるわけではない。平成23年(2011年)の日本経団連「経営労働政策委員会報告」では、グローバル人材の基本的な要件として、語学力に加え、国や文化的背景の異なる人と円滑なコミュニケーションをとることができる能力などが挙げられており、そうした人材の育成に向けた体制・取り組みについて言及している。

「グローバル人材」という言葉が浮上してきたのは、グローバル規模での人材マネジメントにおける重要な取り組みの一つが、そうした人材の発掘・採用と能力開発であるからに他ならない。例えば日立製作所は、2012年度から大卒・高専卒採用において事務系の全員と、技術系の半数を「グローバル要員」として採用し、グローバル人財として育成することを明確に打ち出した。また日本人が少なく、現地語を常用する地域に若手を1~3カ月派遣する制度を設けたり、「グローバル」や「リーダーシップ」に焦点を当ててOff-JTの内容を全面改訂したりしている。伊藤忠商事は、役職レベル別に三つの「グローバル人材開発プログラム」を創設したほか、日本の研修体系に、「世界人材育成」に向けた新人海外派遣や語学派遣、グローバルリーダー育成研修などの内容を盛り込んで、再編を行っている。

日立製作所のグローバル人材育成を貫いているのは「タレント・マネジメント」という観点である。同社では、各人材の発掘・採用から配置、評価、育成を統一的に管理し、組織に貢献する人材の定着を図る一連の取り組みを「タレント・マネジメント」として捉え、専門部署を置いて積極的に推進してきた。こうした「タレント・マネジメント」の考え方と実践は、日立製作所のみならず伊藤忠商事でも、また他のグローバル人材マネジメントを進める日本企業の間でも取り入れられてきている。

事業や組織を構成する役割や仕事の内容を明確にし、その役割や仕事に見合う人材を採用・育成して意図的に作りこんでいく「タレント・マネジメント」は、新卒一括採用した社員を長期間の昇進競争により「適者生存」させていく、これまでの大手日本企業における人事管理とは対照的とも言える(柿沼英樹 「企業におけるジャストインタイムの人材配置の管理手法の意義―人的資源管理論でのタレントマネジメント論の展開」)。国際的に活動する日本企業におけるグローバル人事管理の新たな動きは、これまでの日本企業における能力開発やキャリア形成の景色を、相当程度変えていくインパクトを持っているかもしれない。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |