藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

平成18年(2006年)6月、男女雇用機会均等法の改正案が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されることとなった。平成になってから2度目の大幅な改正である。

1.男女雇用機会均等法の整備と規制における「平等化」

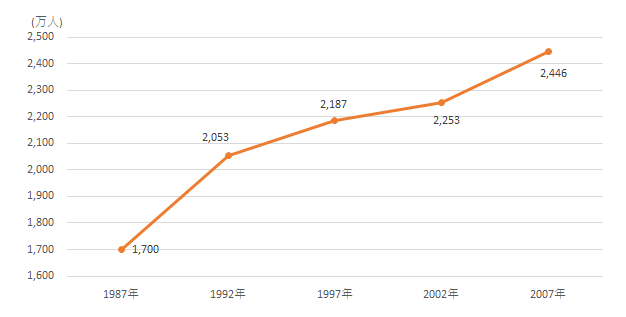

男女雇用機会均等法は、年号が平成に変わる4年前の昭和60年(1985年)に制定された。連載第2回(「『バブル』の熱狂と、働き方・人事管理の見直しと」)でも触れたように、平成開始時にはその普及・定着に関心が集まっていたが、女性雇用者の増加も背景に、平成年代に入ってから一層の整備が進められた[図表1]。

[図表1]女性雇用者数の推移

資料出所:総務省「就業構造基本調査」

平成になってから最初の大きな改正は、平成9年(1997年)に行われ、翌年および翌々年から施行された。この改正では、法律制定時には努力義務とされていた、募集・採用、配置・昇進における男女の均等な取り扱いについての規定が改められ、募集・採用、配置・昇進において、女性であることを理由とする差別的取り扱いが禁止された。これにより、法律制定時から差別的な取り扱いが禁止されていた定年・退職を合わせ、募集・採用から定年・退職に至る雇用管理において、事業主が、女性に対して差別することが禁止されることとなった。

また、女性のみ募集や女性のみ配置などの女性に対する優遇については、女性の職域を固定化したり、男女の職務分離をもたらしたりする等の弊害を招くことから、原則として「女性に対する差別」として新たに禁止された。一方で、事業主が講ずるポジティブ・アクション(=男女労働者の間に事実上生じている格差を解消するための取り組み)に対し、国が相談その他の援助を行うことができる規定が新設された。

平成18年に改正され、翌年から施行された2度目の大幅な改正では、妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇の禁止について、母性健康管理措置、産前休業を請求したことなどを理由とする解雇の禁止が追加されるとともに、解雇以外の不利益な取り扱いも禁止されることとなった。また、いわゆる「間接差別(=一見性別が関係ないように見えるルールや取り扱いを運用した結果、どちらかの性別が不利益になってしまうこと)」について、厚生労働省が定める三つの措置(①募集・採用に当たって身長・体重・体力を要件とすること、②転居を伴う転勤に応じられることを総合職の採用要件とすること、③転勤経験を昇進の要件とすること)に関し、合理的な理由がない場合は禁止すると定めた。

以上のような差別的取り扱いに関する禁止規定の強化とともに、この改正で行われたのが、男女双方に対する差別的取り扱いを等しく規制することである。例えば、募集・採用、配置・昇進等については、女性であることを理由とする差別的取り扱いが禁止されていたが、この改正により、男女双方に対する性別を理由とする差別的取り扱いが禁止されることとなった。あるいは、改正前は女性労働者に対する配慮義務とされていた「職場におけるセクシュアルハラスメント防止規定」が、措置しなければならないものとして改められるとともに、セクシュアルハラスメントの対象に男性も追加された。

平成19年から施行された男女雇用機会均等法の改正内容は、男性を基準として女性の機会や待遇をその基準に近づけていくという規制の在り方から一歩進んで、男女に等しく適用されるべきユニバーサルな規制の在り方を示したといえる。そこには、男性中心の雇用社会から男女が等しく支える雇用社会へという、新たな雇用社会の構築に向けた動きを読み取ることができる。

2.リーマン・ショックと雇用調整

平成19年ごろから徐々に明らかになりつつあった、アメリカにおける資産バブルの崩壊とそれに伴う金融機関の経営状況の悪化は、平成20年(2008年)9月15日に、大手投資銀行リーマン・ブラザーズが倒産手続きを申請したことをきっかけに、甚大な国際的影響をもたらした。連鎖的な金融危機や株式など資産価格の大幅な下落が世界規模で発生し、これらが世界規模での需要の落ち込みへとつながった。

日本経済もこうした影響から逃れることはできなかった。海外における需要の落ち込みは、輸出への依存度が高い日本の製造業企業にとりわけ大きな打撃を与えた。一方で、ドルに比べれば評価の高かった円が買われ、リーマン・ブラザース破綻直前に1ドル=107円台だった円相場は10月には1ドル=100円を切り、12月には80円台に突入と、円高が急速に進んだ。需要不足に加えての急速な円高により日本企業の業績は大幅に悪化し、トヨタ自動車は2009年3月期決算で事実上初めての最終赤字となり、日立製作所は7951億円と、日本の製造業で当時過去最大の赤字額を計上することとなる。これら大企業の大幅な業績悪化の影響は、取引関係などを通じて、中小企業などへも広く及んだ。

雇用情勢も急速に悪化した。有効求人倍率は平成20年の秋以降大幅に低下し、平成21年(2009年)3月には0.52倍にまで落ち込んだ。また、平成16年(2004年)以降徐々に下落していた完全失業率は上昇へと転じ、平成21年平均で5.1%と再度5%の水準を超えた。このように雇用情勢が悪化する中で注目を集め始めたのが、業績が急速に悪化した製造業などにおける雇用調整である。製造現場などでは、1990年代後半から派遣・請負といった正社員以外の雇用・就業形態の活用が増え始め、2000年代中盤の企業業績回復期にも、これらの雇用・就業形態の活用をより一層増やすことで対応していた。そのため、急速な業績の落ち込みに伴う雇用調整の中心的な対象は、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々となった。

厚生労働省は、平成20年12月19日時点で全国の労働局およびハローワークを通じて、雇止めの実施およびその予定状況を把握している。平成20年10月から平成21年3月にかけて、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々を対象に実施または予定された雇止めの件数は全部で1415件、雇止めの対象となる人数は8万5012人であった。一方、同時期に雇用調整に関連して離職する(予定含む)正社員の数は3295人である。正社員以外の雇用・就業形態で働き、雇止めの対象となる人の内訳を見ると、約3分の2(5万7300人)を派遣労働者、約1割(7938人)を請負労働者が占めていた。雇止めの方法は、派遣労働者・請負労働者では5~6割が契約の中途解除、契約社員では8割以上が契約の期間満了によっている[図表2]。

[図表2]正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の雇止めの状況

| 雇用・就業形態 | 人数(人) | 雇止めの方法(%) | ||

| 期間満了 | 中途解除 | 不明 | ||

| 派遣労働者 | 57,300 | 38.7 | 51.4 | 9.9 |

| 契約(期間工など) | 15,737 | 85.9 | 13.4 | 0.7 |

| 請負労働者 | 7,938 | 21.2 | 59.7 | 19.1 |

資料出所:厚生労働省「非正規労働者の雇止め等の状況」。平成20年10月から平成21年3月にかけて実施または実施予定のものを対象としている。

3.「セーフティ・ネット」の再構築

厚生労働省「就業構造の多様化に関する総合実態調査」によると、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々は、平成19年時点で雇用者全体の37.8%を占めており、製造業の雇用者においても29.7%に達していた。リーマン・ショックは、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々が雇用社会の中で相当な比重を占めるようになってから、日本が初めて経験した深刻な経済恐慌であり、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の不安定な雇用機会と、不安定さに対処するための「セーフティ・ネット」の脆弱さという社会的な課題を、あらためて如実に示した。

平成21年3月、雇用保険法が改正され、正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の雇用保険加入要件が緩和された。改正前までは1年以上の雇用見込みがあることが加入要件とされていたが、改正後は「6カ月以上の雇用見込みがあること」となり、必要となる期間が短縮された。この期間は、翌22年の雇用保険法の再改正によりさらに短縮され、「31日以上」となる。平成21年の改正ではこのほかに、再就職が困難な労働者に対し、失業給付の日数を延長する制度などが新たに設けられた。

また、1事業所での就業期間が短いなどの理由で雇用保険に加入できず、雇用保険加入者が受講できる離職者訓練を受けられないといった人々を対象に、平成21年7月から「緊急人材育成支援事業」が実施された。この事業は、成長や雇用吸収を見込める介護、福祉、医療、情報通信等の分野で必要なスキルを習得させるための職業訓練を実施するとともに、訓練を受けやすくなるように、受講者に対し訓練・生活支援給付制度を通じた生計費などの支援を行うというもので、平成23年(2011年)に「求職者支援制度」へと引き継がれた。

雇用保険法の改正や、緊急人材育成支援事業から求職者支援制度に向かう流れは、正社員中心ではない、多様な雇用・就業形態の存在を前提とした雇用社会の再構築に向けた取り組みと捉えることができるだろう。正社員以外の雇用・就業形態で働く人々の「セーフティ・ネット」に関する議論は、やがて彼らの安定的なキャリア形成の実現をめぐる議論へと展開していく。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |